1938年3月份,萧军在外面奔波了二十多天,吃了不少苦头,最后终于到了延安。他一到地方,啥也没多想,直奔陕甘宁边区的招待所,打算先美美地睡上一大觉。可巧了,刚进去没多久,就意外撞见了老朋友丁玲。

碰到多年没见的好朋友,萧军振作精神,跟他好好聊了聊。

丁玲和那人说了再见后,就直接去找毛主席讲工作上的事儿。她还特地提了一嘴,说萧军来延安了,得让毛主席知道这事儿。

毛主席对鲁迅先生一手栽培的这位作家特别看重,他很快就让办公室的秘书和培元去招待所看望萧军。见面时,和培元直接问萧军:

你想不想见见毛主席本人?

跟培元心里琢磨的不一样,那会儿的萧军年轻气盛,对毛主席没啥了解,他二话不说就答道:“算了,我就是路过打个转儿。”

萧军为啥跑到延安去了?为啥毛主席还想见见他?要是他没见,后来会怎样?他们之间有啥故事吗?萧军来延安的原因挺让人好奇。毛主席为啥特别想跟他见上一面呢?如果萧军拒绝了这次见面,之后会发生啥?他们俩之前是不是有啥交集?这些问题都挺让人琢磨的。咱们得好好聊聊萧军和毛主席之间的那些事儿。

【“鲁门小弟子”】

1936年,对中华民族和中国文学界来说,都是特别悲惨的一年。鲁迅先生在上海离开了人世,他闺女周海婴后来回忆说:

那天,有个大块头,啥也没多想,一路直奔到老爸床边,膝盖一弯就跪下了。他哭得跟个泪人似的,那声音大得吓人,就像狮子在咆哮,根本停不下来,跪在那儿老半天,就是不肯起身。

这个人就是萧军。

萧军啊,他本名叫刘鸿霖,1907年在辽宁呱呱坠地。

那会儿的东北,读书写字的人挺稀罕。为了孩子将来的出路,也为了心里那点对孩子的亏欠,萧军的老爹从小就给他搜罗各种书籍,就指望萧军能变成个读书人,以后能“出人头地”、当个大人物。

没想到,萧军打小就爱摆弄刀枪,心里头就憋着股劲儿,想当个武林高手。他总是有理有据地说:

我才不去看书呢,看书有啥用?还不如直接拿起刀枪,那样才爽快。

萧军从小就不怎么喜欢读书,加上家里条件不好,挺穷的,所以他只念完了小学就没再继续学业了。

萧军18岁那年,跑到吉林去当了兵,他的军队生活就这么开始了。他在部队里干过见习官、军士,还当过武术助教啥的,但这些活儿其实都不咋忙。说起来是武术助教,其实就是管管枪,没事的时候再教大家认认字。

他原本以为行军打仗就是在战场上拼个你死我活,但实际情况跟他想的完全不同。他自己也没劲儿拿枪,就连跑步都费劲,所以在部队里一直没啥表现。

没多久,在部队里一直不顺心的他突然想通了,转而迷上了写诗。

1934年,萧军写完了《八月的乡村》这本书,书里把东北老百姓拼死守护家乡、为民族自由而奋斗到底的顽强意志展现得非常透彻。

发布之后,那些浴火奋战的画面深深触动了老百姓的心,连长征路上的红军战士都受到了很大的鼓舞。

董必武这位革命老前辈回忆起长征那段日子,说起大家伙儿都抢着要看《八月的乡村》这本书。可问题是,人实在是太多了,书却只有那么一本,这可咋整呢?

最后,战士们把书的每一页都小心翼翼地扯下来,互相传递着阅读。不管那时候的环境有多恶劣,他们的心却都热乎乎的,满怀着对未来的憧憬和期待。

就是靠这部作品,萧军和鲁迅认识了。

写完《八月的乡村》后,萧军给鲁迅寄了封信,信里带着他的作品、对文学的热爱和追求。这样一来,鲁迅就注意到了他。

看完《八月的乡村》这本书后,鲁迅觉得它真的很有革命精神,算得上是真正的革命作品。于是,他亲自给这本书写了序言,就是为了给萧军加油打气,让他继续写下去。从那以后,鲁迅就开始用心栽培萧军了。

尽管萧军得到了鲁迅的指点,但他的文学旅程仍旧充满了坎坷。

1936年的时候,张春桥在《大晚报》的一个叫《火炬》的副刊上,写了篇文章,题目挺直接,叫《咱们得自我反省》。他在里头不客气地拿《八月的乡村》开了涮,好好嘲讽了一番。

萧军老早就自称是“辽西凌水的一个普通人”,光听这名号,你就能感觉到他是个性格直爽、脾气火暴的人,哪能受得了别人的嘲笑?他二话不说,直接就找张春桥挑衅,说要干一架。

动手闹了一通后,萧军在文坛上的名气跌得厉害。好长一段时间,他都觉得自己跟周围人合不来,心里头老觉得孤单。萧军就开始琢磨,自己这脾气,是不是真得改改了?

在去延安的路上,他特意去找鲁迅请教。

老师,我是不是得收敛一下自己的性子,别太野了?

鲁迅回信告诉我:“我觉得没必要刻意去改。”

作为一个写东西的人,要是平时做人做事都不能按自己的想法来,那写出来的文字就少了真感情。

1936年,鲁迅先生离开了我们,这对文坛上的萧军来说,无疑是雪上加霜。他失去了一个重要的精神依靠,再加上那时候战乱不断,整个社会都乱糟糟的。萧军呢,也就一直处于漂泊不定的状态。

到了1937年,中国共产党中央搬到了延安。在党的精心组织和带领下,延安摇身一变,成了革命的热门地点。来自五湖四海的热血青年,都满怀期待地盯着这块神圣的地方,心里头直喊:“咱得奔延安去!”

萧军刚过上几天能安心写作的日子,上海就乱了起来,到处都是人慌马乱的景象,没办法,他又只能开始到处漂泊了。

这时候,他开始琢磨,光靠写东西,到底能不能达成救国救民的大愿呢?想来想去,萧军心里渐渐有了个主意。

【萧军:“毛主席真伟大!”】

1938年3月份,萧军跟着“民族革命大学”一路走到了革命的好地方延安。

早就听说这个地方很有名,他也挺想来看看,但其实他的目的地并不是这儿,只是打算在这里稍作休息,调整一下状态。

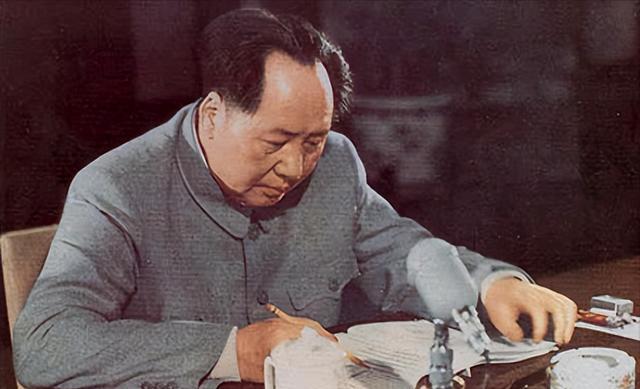

那时候,毛主席正在延安忙着革命事业。他有个特别的习惯,就是特别喜欢见那些和鲁迅有过交集的人。不管是鲁迅帮过的人,还是鲁迅批评过的人,他都会找机会跟他们见面聊天,有时候还会亲自上门去探望。

萧军呢,他是鲁迅先生的得意门生,也是受鲁迅先生教导和帮助最多的人。当毛主席听说萧军来到了延安,心里头那个高兴劲儿就别提了,赶紧就让秘书和培元跑一趟招待所,去探望探望萧军。

和培元接到消息后,立马行动起来,匆匆赶到招待所去见那位有名的“鲁迅学生”。两人聊了几句,和培元对这位作家的印象特别好。特别是当他听说作家打算去五台山参加游击战时,和培元二话不说,直接向他发出了邀请:

“想不想和毛主席见个面?”

真没想到,萧军一脸不乐意,眉头拧得紧紧的,直接说道:

我去延安只是顺便经过,时间很短,待不了多久。考虑到毛主席工作特别忙,我就不去给他添乱了。

这时候,萧军心里明白共产党是个讲规矩的党派,但他对毛主席的重视程度并不高。毕竟,他这么多年来东奔西走,经历了太多风雨,真的不敢再轻易下注。这世间,还能找到真正值得信任的人吗?

和培元心里头直犯嘀咕,不明白他为啥拒绝,不过也没多嘴,直接就走了。

丁玲得知萧军不肯见毛主席,心里头那个急啊,就像看着一块好铁没打成好钢。她一把拽过萧军,就开始劝:

既然已经来了延安,这机会确实挺难得,加上毛主席又亲自邀请,那就去跟他见个面吧!

听完这话,萧军脸上有点发烫,心里也明白拒绝主席的邀请不太得体。他抓了抓头,答应了丁玲的交代,决定还是去见见毛主席。

不过挺让人惊讶的是,萧军还没来得及去拜访,毛主席反倒自己先找上门来了,还一块儿看望了跟萧军在一起的几位文艺圈的朋友。

萧军这人平时挺高傲,但他真没想到毛主席会这么平易近人,居然亲自来见他。这在以前的那些政客身上,可是根本看不到的。

他惊讶又激动地和毛主席握了握手,然后连忙把人请进家里来。

聊天时,毛主席很关心他,问他在延安过得咋样,还聊到了鲁迅。毛主席对他特别尊重,这让他慢慢放下了防备,打开了话匣子。后来,他就亲热地管毛主席叫“大哥”了。

吃完饭午休那会儿,萧军心里头明白了,毛主席这人真是大度,对人又温和。想想自己以前的那些行为,他心里头既感动又觉得挺不好意思的。跟毛主席一比,自己那点肚量,简直太小了。

受到毛主席的影响,萧军尝试着去适应那里的文化和日常。不过,他那股子“倔强”劲儿可不容易改。有次吃饭聚会,萧军的一些行为就显现出了他和延安氛围的不太对劲儿。

徐緻庸回想起来,大概在三月底的时候,毛主席请萧军去参加了个饭局。在那场合,萧军很直白地说,他不赞成“文艺得给政治打工”这个说法。

萧军受到鲁迅的启发,坚持在文学创作里要随心所欲地表达。他觉得,要是为了某种目的去写文学,那就会把作品的艺术水准给拉低了。

后来,康生上台详细讲了讲党的文艺政策,可萧军听着听着,半路就直接走了,这事儿搞得有点小尴尬,算是插了个“小曲儿”。

萧军心里头最惦记的就是“自由”和“痛快”。刚到延安那会儿,毛主席给他的感觉就是这样的日子。除了宴席上有些小插曲不太对劲,总的来说,他在延安的那段时光还是挺开心的。

因此,他放弃了原本计划去五台山打游击的想法,并且接受了邀请,去参加了陕北公学第二届开学典礼。

典礼搞完后,萧军又一次和毛主席他们一起吃饭。大家伙儿围坐在一张简简单单的大木头桌子旁,共同用一个大碗来喝酒,轮流着喝,一人来一口。

萧军亲眼见证了毛主席那股子“风起云涌,豪情万丈”的气势,这让他心里头那个“关东大侠”的梦也燃了起来。

尽管延安那时候的日子过得挺艰苦,萧军心里却觉得暖洋洋的。他不仅对政治有了新的看法,还打心底里赞叹:“毛主席真是太了不起了!”

没过多久,丁玲和聂绀弩就劝动了萧军,让他去西安和萧红和好。后来,根据组织的安排,萧军又去了兰州开始新的工作。

萧军对延安的那次访问,心里头留下了特别深的印记,这事儿也为他之后再次来到延安铺好了路。

【毛主席:“萧军同志,你改行怎么样?”】

了解了毛主席那伟大的胸怀后,萧军满腔热情,决定全身心投入到革命事业。于是,在1940年6月,他再次踏上了前往延安的路途,这是他的第二次到访。

萧军再次踏足延安,心里头没别的念想,一门心思扑在创作上。他写出了长诗《乌苏里江西岸风光》,紧接着又动手写起了长篇小说《第三代》。那会儿,他还积极参与各种文学活动,俨然成了延安文坛上的一颗新星,忙得不亦乐乎。

萧军一来,延安的文学圈子立马热闹了起来,给这儿带来了全新的文艺风气,就像刮起了一阵新潮的文艺风。

萧军本以为自己瞅见了前方的希望,满心欢喜地扎进了正火的延安文艺新潮流。可没多久,他就觉得自己跟延安合不来,就像以前在上海文坛那会儿,感觉自己被“晾在了一边”。

换句话说,他压根就没法真正在延安社会里站稳脚跟。

在延安,大家都知道萧军是个性情中人,说话直来直去,时常冒出些让人惊讶的话,也因此惹上了不少麻烦和意见不合。后来,因为一次吵架,他心里开始琢磨着要不要回重庆去。

1942年的时候,萧军和同事程追闹了矛盾,程追动手打了萧军还骂了他。萧军一肚子火,立马就还了程追几拳。这还不算完,他又跑到山底下,拿起棍子又给了程追几下。

事后,萧军碰上了麻烦,延安的一些作家站出来反对他,喊话让他辞去参议员的工作,甚至把他告到了法院。经过一番折腾,他最后被判了六个月,这事儿才算完。

萧军因为爱管闲事,惹上了不少麻烦,但他还是死守着心里那股“大侠”的劲儿,这也说明了他心里头的文学观念跟延安那时候的主流想法根本对不上。

没过多久,在毛主席进行总结发言的那个座谈会上,萧军又一次心直口快,直接和毛主席的秘书在会上争执了起来。

萧军这回是真的摊上大事了,被众人指责得没法收场,问题纠结得解不开,他心想,这次不走不行了。

出发之前,他分别给毛主席写了两封信,信里这样讲:

我觉得自己在延安的行为影响了同志们的团结,心里真是过意不去。与其在这儿添乱,不如回重庆直接跟敌人干一架,心里还舒坦些。

毛主席当然清楚萧军的性格。当他拿到那两封信时,琢磨了好大一会儿,然后就拿起笔,给萧军写了封回信。

信是这样写的:萧军同志啊,咱俩平时接触得少,我有些心里话想跟你唠唠,但又怕咱俩交情不深,我说多了反而对你不好……我觉得吧,你得多留意下自己的缺点,同时呢,看问题别太死心眼儿,得耐心地处理和别人之间的关系,这样才能把矛盾给化解了……

就是这封饱含深情的回信,让正在整理衣物的萧军深受触动,他当晚就跑到毛主席那儿,俩人聊了一宿,萧军心里的烦心事很快就烟消云散了。

毛主席多次挽留萧军,萧军心里过意不去,最后决定还是留在延安不走了。

他们俩走得越来越近,就像是老师和朋友一样亲近,萧军也经常到毛主席家里串门聊天。

有次聊天时,毛主席忽然问萧军:“萧军啊,换个行业干干,你觉得咋样?”

萧军一下子愣住了,好一会儿才反应过来,开口问道:“你是说,要转行了吗?”

毛主席看着萧军,眼里闪着兴趣,对他说:“加入党,做个干部吧。”

听到这个回答,萧军愣了好一阵子,他仔细瞅瞅主席的脸色,感觉对方不像是说着玩儿的,就赶紧摆手说:

这绝对不行,我压根儿不是当领导的料!我还是更喜欢做个自由自在的人,就像一匹没人管的野马。

经过这么多事情,萧军心里头明白,自己的脾气说上来就上来,很容易和人闹矛盾,这样对组织纪律可不好。因此,就算是看到毛主席脸上有点失落,他也得狠下心来说不。

大家可能会纳闷,延安那么多大腕作家,咋就萧军一个能得到毛主席那么多的特别关照呢?

萧军说了句话,把咱们的疑惑给解答了:

我能跟彭真同志和毛主席成为朋友,首要原因是,他们没把我当普通作家,我也没把他们当寻常的政治大人物。再者,我不是他们的手下,我对他们心怀敬意,但也不会失去自我。我们之间,既是同志又是朋友,更是知己,相处起来就像是半是客人半是朋友的感觉。我们的情谊,是从‘鲁迅式’的关系中培养起来的。

在人与人打交道时,真心实意特别重要。毛主席和萧军之间的那份情分,就很好地说明了这一点。毛主席对知识分子那是真的上心,关怀备至,他总是敞开心扉,有啥说啥,也正因如此,赢得了知识分子们一辈子的追随。