更新后,有个新花样,就是广告解锁。广告一出来,你稍等个5秒,然后动动你那挣大钱的手指,点右上角那个“关闭”,接着就能看文章了。

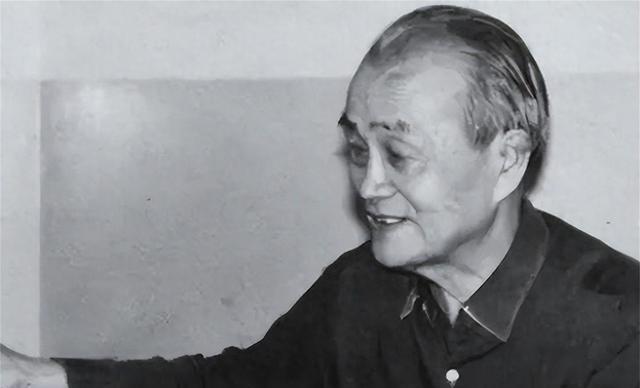

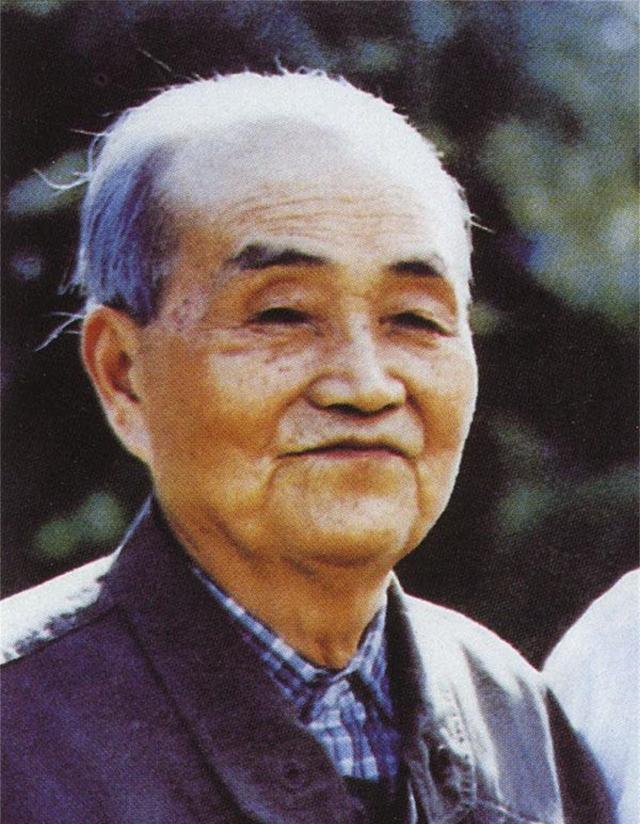

他文章写得特别棒,在革命路上,靠文学作品鼓舞了好多战士勇往直前。大家都说,他的笔比千军万马还厉害。就连邓小平同志都夸他是“中央最会写文章的人”。

他曾经师从毛主席,受到毛主席的亲自教导,后来成长为我党中不可或缺的一位领导人。新中国成立后,他还参与了首部《宪法》的制定工作。

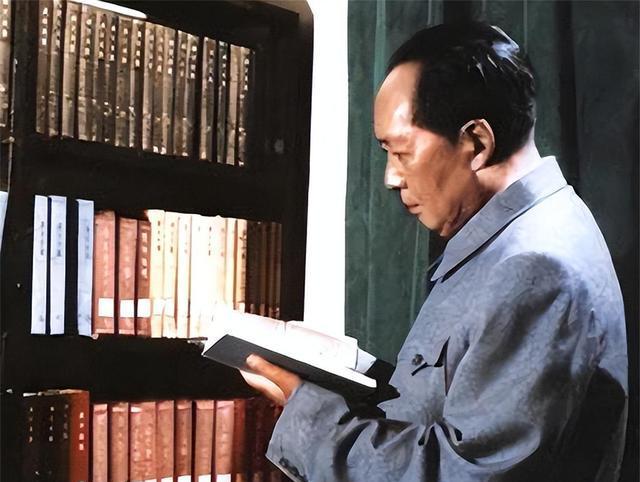

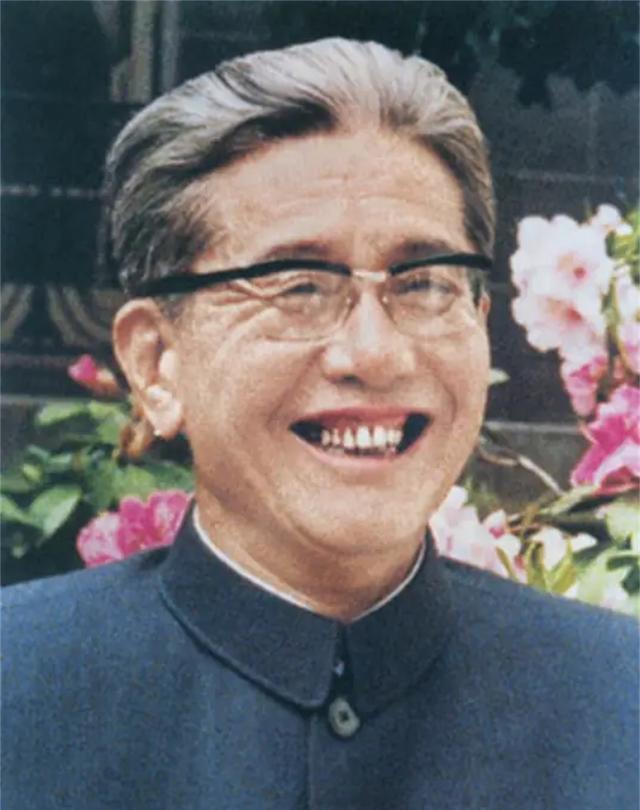

他,是毛主席身旁“五大笔杆子”里的一员大将,胡乔木。在长达十年的光阴里,他担任着毛主席秘书的角色,干起活来那叫一个认真细致,从不懈怠,对主席布置的任务,他总是雷厉风行,不折不扣地完成。

可谁都没料到,1951年那会儿,胡乔木居然会直接拒绝刘少奇,而且他还跟毛主席说:这个实在办不到。

到底是什么事让胡乔木变得这么不一样?这背后是不是还有啥咱们不知道的内幕呢?

【点名秘书】

1941年那会儿,29岁的胡乔木,马上就要碰到他这辈子最大的变化了。

胡乔木那时候在延安宣传部忙活着,突然迎来了个大好事,他老婆给他生了头胎宝宝。可这份高兴劲儿没多久,他又一头扎进工作里头去了。

皖南事变发生后不久,新四军遭受了严重打击。为了再次拉起革命的队伍,毛主席和中央的好多领导都在拼命工作,忙得连喘口气的时间都没有。

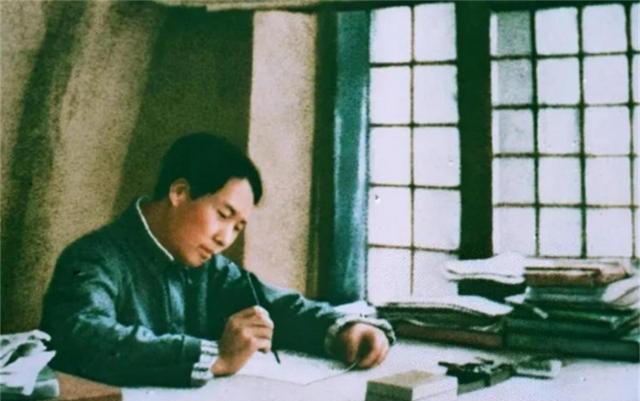

为了工作能顺利进行,毛主席打算找个秘书来帮忙。在众多抗大的干部里头,毛主席一眼就相中了看起来很有学问的胡乔木。

那天一大早,中央的秘书长王若飞突然出现在胡乔木家门口。胡乔木一看是王若飞来了,心里头那个激动啊,可没想到王若飞接下来的话,直接让胡乔木吓得冷汗直冒。

领导那边人手不够,特别提到要你去给他当秘书。胡乔木一脸懵地看着王若飞,过了好一会儿才反应过来。

胡乔木一听就摇了摇头,心里直嘀咕,自己能不能搞定这个活儿。接着,他直截了当地说出了自己的担忧:“我以前压根儿没干过秘书的活儿,怕给主席当秘书做不好。”

王若飞赶紧摇摇头,劝说起来:“主席是欣赏你的写作能力,那就别拒绝了。”

毛主席这次选人的原因其实很简单,就是有人向他推荐了胡乔木。主席翻了翻胡乔木在杂志上写的文章,看完之后直夸:“这胡乔木,真是个能人。”

毛主席真是有远见,胡乔木一来帮忙,好多事情就顺利进行了。这样一来,毛主席也能抽出身子去忙更重要的事儿了。

胡乔木当上毛主席的秘书后,日子可不好过,没多久就碰上个大头疼的事儿——得给《六大以来》这本书校对。

本来,毛主席是要亲自来做这项工作的,但因为他手头的事情实在太多,忙不过来,所以校对的任务就交给了胡乔木来负责。

为了搞定这个任务,胡乔木每天都会趴在家里的桌子上埋头写。那时候天气冷得要命,为了暖和点,他就把火盆里装上木炭,搁在脚底下。

不过呢,我经常一忙起来就忘了周遭,结果连鞋子都给烧坏了。

胡乔木一番细致的审核后,六大资料顺利出炉。大伙对他相当认可,就连毛主席也直夸他:“乔木同志,你这事办得真漂亮。”

乔木是党内公认的文笔高手,这其实是他的笔名。他还因为这个笔名跟别人闹过矛盾,后来还是毛主席出面才把事儿给平息了。

【南北二乔】

胡鼎新有个更广为人知的名字,叫乔木。他投身革命后,就开始负责在党内写文章。因为用真名不太方便,所以他就给自己起了个笔名,也就是乔木。

乔木因为文笔特别好,很快在党内火了起来,大家一提起来都知道他。他刚到延安那会儿,不少中央领导都夸他是“党内写作的高手”。

毛主席对他赞不绝口,直截了当地说:“有了乔木,就不愁没饭吃。”

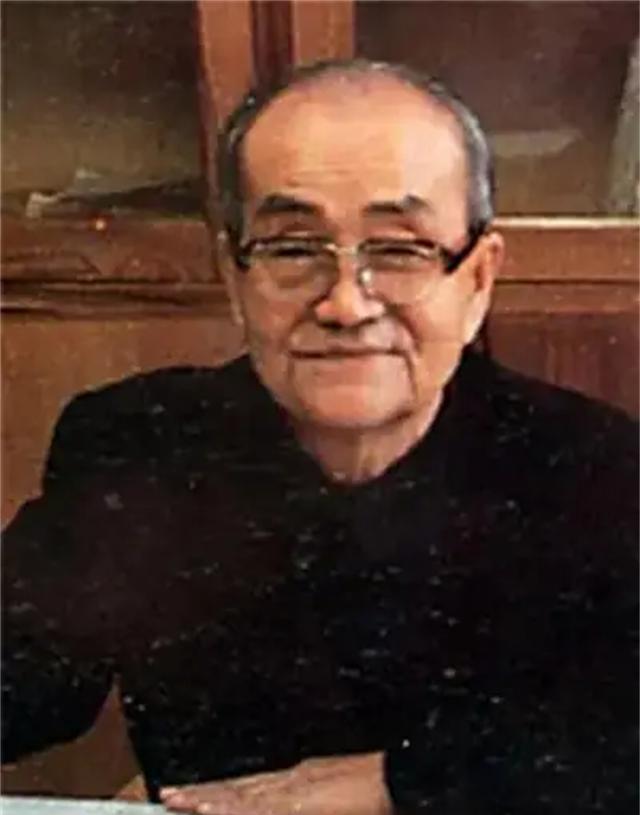

另一个关键人物,是新中国的外交中坚力量乔冠华。25岁那年,乔冠华还是位才华横溢的作家。他在短短半年内,一口气写出了差不多100篇文章。

而且每篇文章都得到了挺好的反馈。跟乔冠华在一个单位的梁路晨,对他的才华感到特别惊讶,于是就跟他说:“要不你把文章都署上同一个名字,然后发到世界各地去,这样能让更多人看到你的文章,影响力不就大了吗?”

梁路晨的点子正好合了乔冠华的心意,梁路晨还建议乔冠华用笔名“乔木”。于是,他俩在同一时间里,都用了这个“乔木”的笔名。

不过那时候,胡乔木主要在延安忙他的活儿,乔冠华呢,则是集中精力在南方的战场上。他俩一个在北边,一个在南边,工作互不相干,也没啥影响。

到了重庆谈判那会儿,南乔和北乔才晓得“乔木”这个笔名原来还有别人在用。这么多年都用习惯了,他们俩当然不乐意换。

乔冠华和胡乔木之间掀起了一场关于乔木的争夺大战。他们俩你来我往,斗得不可开交,尽管都使劲浑身解数想要说服对方,但结果是谁也没能占得上风。

毛主席知道这事儿后,拿它跟别人开起了玩笑。说来也怪,他俩居然用了同一个笔名,更奇怪的是,这两人还都来自江苏盐城。

毛主席见着盐城的代表董加耕时,突然问了个新鲜问题:“你们盐城的‘二乔’,你都熟不熟?”董加耕一听,心里直犯嘀咕,还以为毛主席是在聊盐城的啥标志性建筑呢。

他赶紧一个劲儿地点头回应:“那肯定是知道的,不就是西门那边的登瀛桥,还有东门上的朝阳桥嘛。”

毛主席一听这话,立马放声大笑起来。董加耕站在旁边,一脸懵圈,他压根儿没想到毛主席说的“二乔”竟然是两个人。

后来,他俩因为用笔名这事儿争得脸红脖子粗的,谁也不让谁,最后还是毛主席出面,才把这事儿给彻底摆平了。

毛主席一出现,就显得特别聪明。他先问乔冠华叫啥名字,一听说他本来就叫冠华,主席立刻就说:“那你以后继续叫乔冠华就好啦。”

说完,毛主席就看向胡乔木,说:“你本来就姓胡,那就还继续用你的这个姓,以后干脆就叫胡乔木,行不?”

胡乔木虽是毛主席多年的贴身秘书,但毛主席在处理他俩的名字之争时,一点也没偏心眼,非常公正。当听到毛主席的决定后,两人都爽快地答应了。

处理完那件事情,毛主席专门给那两位写了句诗,说的是:古代有两位大乔小乔,如今咱们这儿也有南乔北乔。

【反对提议】

在毛主席身旁服务了好多年,胡乔木一直都是认认真真干活,从没犯过丁点儿差错。

不过,大家心里都没底,胡乔木到底是怎么把那么一大堆活儿干完的。说白了,他就是拼了命地干,连吃饭睡觉都顾不上。这么一来二去,胡乔木的身体也因为长年累月的辛苦,变得特别差。

胡乔木被超大的工作压力压得不行,可他心里想着新中国,就常常牺牲休息时间去干活。这么拼命,结果把身体搞垮了,还落下了很重的胃病。

上班那会儿,胡乔木胃病突然犯了,疼得他直接晕了过去。同事们赶紧把他送到医院,一查才知道,他的胃病已经厉害到胃穿孔了。

而且,要想恢复,唯一的办法就是动手术把坏掉的部分切掉。毛主席得知这事儿后,因为手头有太多重要事情要忙,所以只能派身边的王鹤滨去代为看望。

王鹤滨紧紧握住了胡乔木的手,把毛主席的祝福传递给他。胡乔木尽管身体虚弱,还是强撑着对王鹤滨说:“真是感谢主席的关心,你回去跟他说,叫他别太操心了。”

手术做得挺顺利,不过坏掉的地方实在太大,切掉以后,胡乔木的胃就只剩下一小点儿了,差不多是原来的四分之一。

毛主席知道这事儿后,立马把胡乔木接到颐和园去休息养病,并且请了好多专家来给胡乔木看病,一起商量怎么治疗。

出院后,胡乔木没把医生的话放心上,反而工作起来更拼命了。毛主席好几次想让他多歇歇,可他呢,每次都拿工作当挡箭牌,直接就给拒绝了。

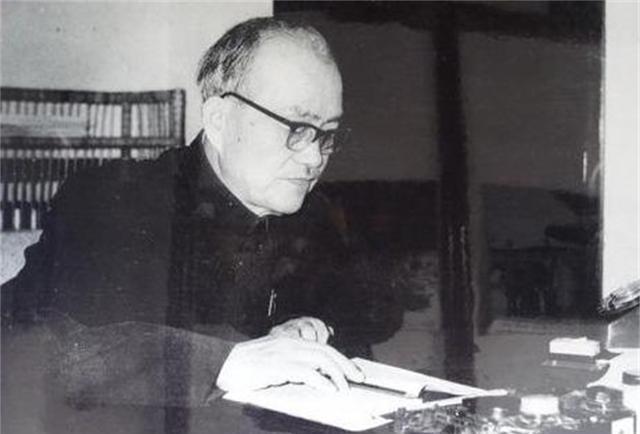

没过多久,胡乔木就碰上了一件重要差事。为了回顾党以往走过的历程,中央打算找人撰写一份报告,好交给刘少奇审阅。

这个任务自然而然地交给了被誉为“中央文笔高手”的胡乔木。为了赶紧搞定这事儿,胡乔木每天都会拿冰块围着自己,这样既凉快,又能让脑子灵光点,思路更清晰。

在冰块的提神作用下,短短不到一星期,胡乔木就搞定了这本超过五万字的大作。当他把题着《中国共产党的三十年》的初稿搁到刘少奇办公桌上时,刘少奇惊讶地说:“也就胡乔木能这么快搞定这事儿。”

不过,胡乔木觉得自己只是帮忙写了写,咋能署上自己的名字呢?因此,他头一回跟毛主席说了个“不”:“这个真做不到啊。”

毛主席了解胡乔木的脾气,就直接劝说起来:“这其实也是刘少奇同志的想法。”事情是这样的,文章发表前,刘少奇给毛主席写过一封信,信里头他恳请毛主席,让文章用胡乔木的名义来发表。

参考材料:

时存鲁和王守福在《秘书之友》1997年第11期上发表了一篇文章,标题是《中共中央的笔杆子——胡乔木》。文章主要讲述了胡乔木在中共中央的重要角色。

汪建新讲述:毛泽东与胡乔木的非凡相遇[新写]在党史文苑的2023年第11期里,汪建新描绘了这样一段历史:说的是毛泽东和胡乔木,他们相遇的故事,真可谓千载难逢。文章里头,汪建新细细道来了这两位大人物的交集。他说,毛泽东和胡乔木的相遇,那可不是随便碰上的,是时机、是命运让他们走到了一起。汪建新笔下的这段历史,读来让人感叹不已。想象一下,两位都是了不起的人物,他们的相遇,给历史添上了浓墨重彩的一笔。这篇文章,就在17到19页之间,讲的就是这段不凡的缘分。

刘晓凤写了篇关于胡乔木和《中国共产党的三十年》这本书的文章,发在了2021年第12期的《中国图书评论》上,页码是48到55页。

根据平台的规定,要想成为我的铁粉,得多跟我互动才行。要是你觉得我的文章还不错,那就点个“”吧,这样成了铁粉后,新文章一出来你就能马上看到啦。

这篇文章的内容、讲述的步骤还有图片,都是从网上找的,没啥不好的东西。要是你觉得有啥版权问题或者照片里的人不乐意被放上来,赶紧告诉我们,我们立马就给删了!