戊戌变法为我国近代史重要事件,虽如昙花一现,却影响深远,留下诸多遐想,众人对此或多或少皆有了解。

有人设想:若无袁世凯告密,谭嗣同或可幸免,戊戌变法或能成功,中国或比现今更为强盛。

现代人视角下,戊戌变法失败的观点难以立足,其失败实则早已注定。

同时,我们钦佩伟人的远见,他提出的某句话正是变法的精髓所在。

【背景】

1895年,中日签订马关条约,甲午海战中,北洋水师作为洋务派主力全军覆没,标志着封建地主阶级自救的洋务运动彻底失败。

众多有识者愤慨不已,有人悲叹“四亿民众同落泪,何处寻得安乐土”,神州大地上的民众皆心怀忧虑。

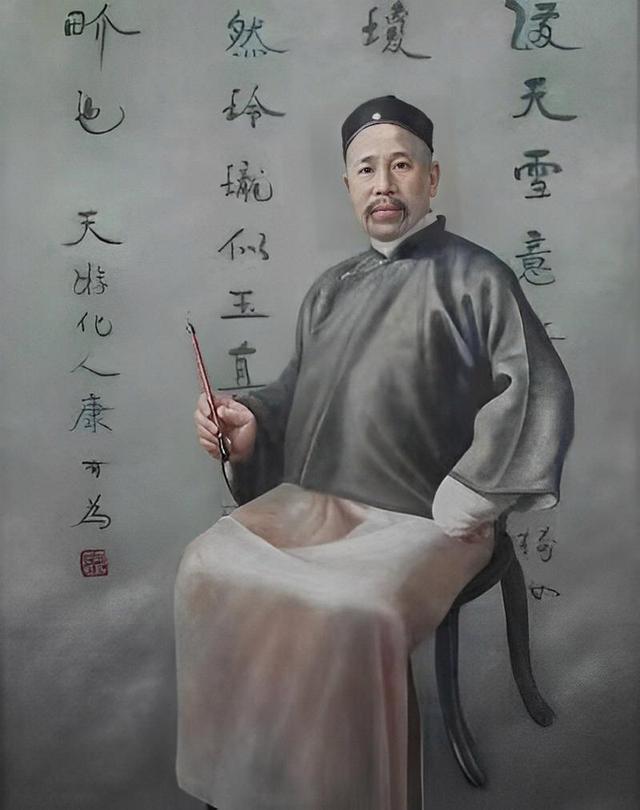

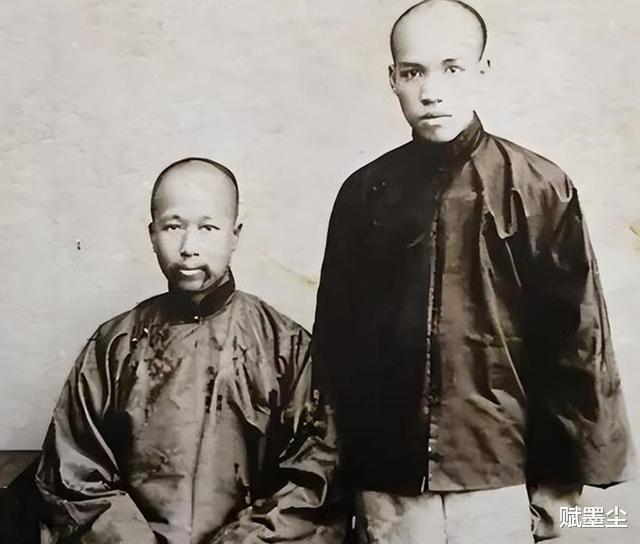

康有为与梁启超,这对近代史上的著名师徒,终见期盼已久的希望曙光。

康有为,中国首批洞察世界者之一,始终不看好洋务运动。

他认为洋务运动的口号“师夷长技以制夷”仅关注表面,未深入核心。

洋务运动仅模仿了表面,如同画皮难及画骨,未能触及深层本质,距离真正掌握精髓尚有较大差距。

康有为坚决拥护君主立宪,他认为英国等欧美国家通过实行君主立宪制,成功推动了社会变革,实现了国家的快速发展。

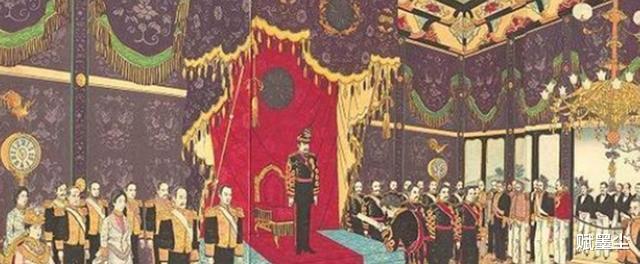

日本经“明治维新”后崛起,于甲午战争中击败清政府北洋水师,证明了学习西方制度对增强国力至关重要。

经过长时间的理论整合,他成功找到了所需内容。

康有为秉持“托古改制”思想,意在融合西方君主立宪与儒家文化,推进“西学东渐”,逐步实现社会改革,引领国家迈向富强。

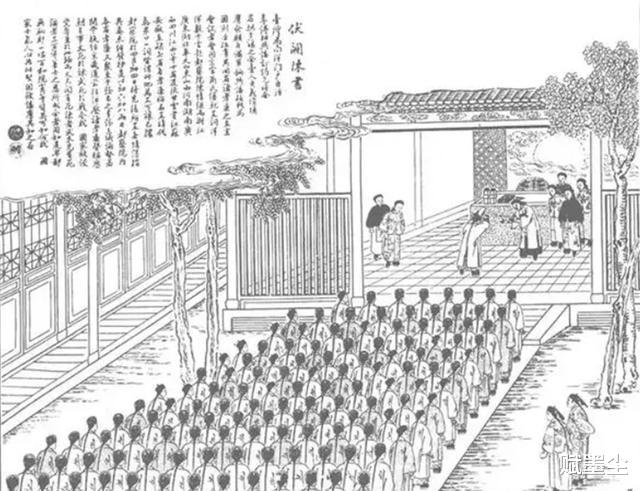

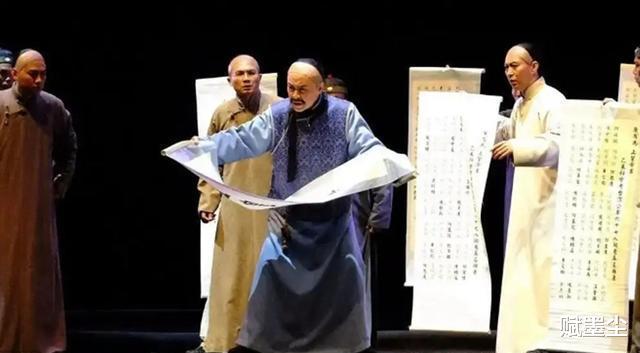

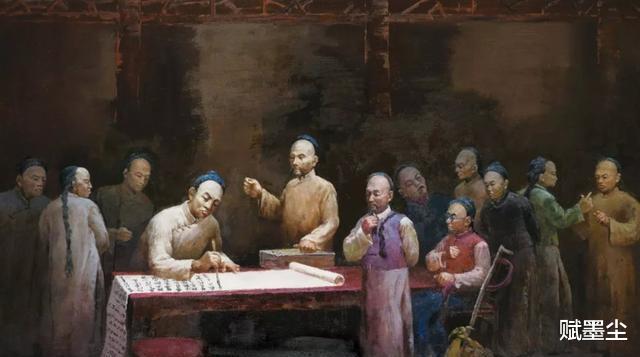

1895年,康有为与梁启超组织1300余名举人,共同上书光绪帝,明确表达反对签署《马关条约》的立场。

并提出改制迁都、组建新军、发展商业等建议,这一系列举措在历史上被称为公车上书。

康有为的上书虽未被光绪帝采纳,但其一万八千余字的谏言给光绪留下深刻印象,种下了改制的种子。

【主要进程】

公车上书失败后,康有为、梁启超领导的资产阶级改良派仍正式步入晚清政治舞台,成为不可忽视的力量。

康有为提出的“托古改制”理论,在当时广受众多读书人的推崇。

梁启超于全国多地创刊兴学,鼓励民众议政,以此营造维新氛围,为变法运动积蓄力量。

1897年,德国武装侵占山东胶州湾,消息迅速传遍全国,激起民众强烈愤慨,众多百姓纷纷慨叹国家危在旦夕。

民间哀论传入光绪耳中,令其一时如坐针毡。

康有为再谏光绪:“时值危亡之际,若不变法图存,将来必悔。”光绪此番听取了康有为的进言。

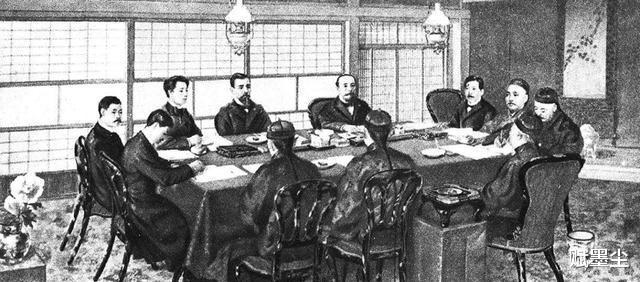

光绪私下会见康有为,表明决心不做亡国之君,并承诺全力支持其变法行动。

1898年6月11日,光绪帝发布明定国是诏令,标志着戊戌变法的启动。

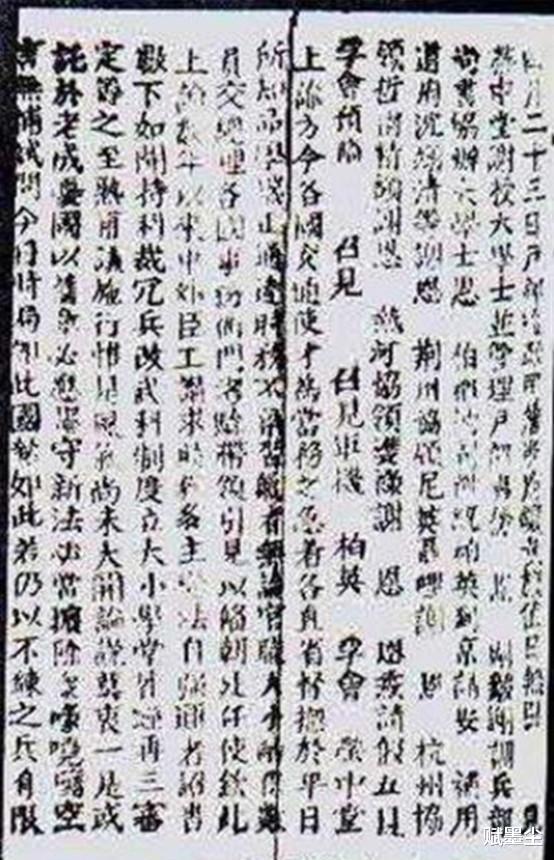

戊戌变法启动,康有为领导的维新派着手将所倡导的政策自中央推行至地方。

改革官制为核心,中央设内阁,裁撤冗员,精简政府职能,旨在提升官僚体制运作效率。

建立新学堂,废除科举制度,借鉴西方教育体制,旨在培育适应新时代需求的人才。

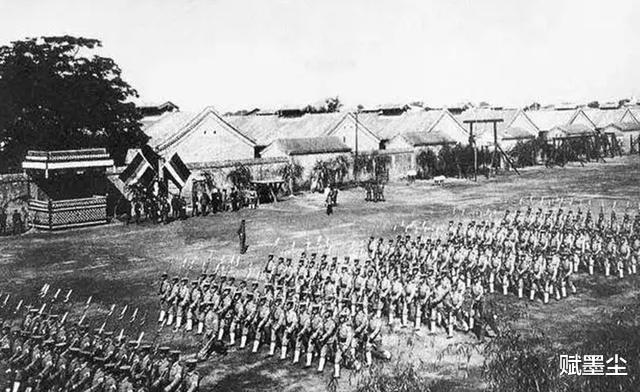

创建新型军队,借鉴西方军事制度,以增强战斗力,同时将军权重归光绪帝掌控。

改革传统士农工商结构,扶持资本主义工商业,促进对外贸易,以增强国家税收。

戊戌变法时,北京大学前身“京师大学堂”得以创立。

众多贫寒学子慕名而来,期望借此跃升,为后续的民族思想启迪与人才培育奠定了坚实基础。

开放相关政策限制资本主义工商业后,民族资产阶级迅速发展,众多新兴商业中心涌现,正式标志着民族资产阶级在时代舞台上活跃起来。

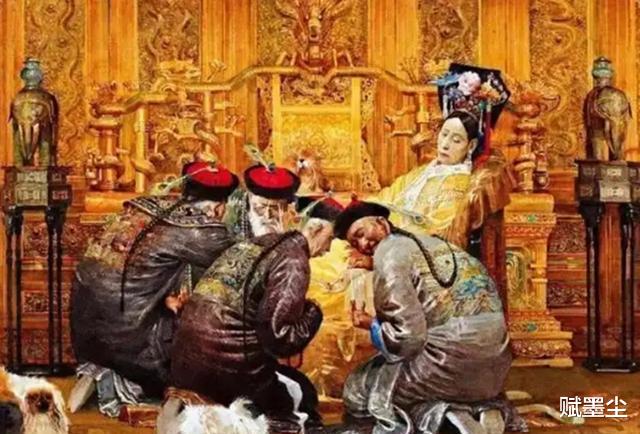

康有为维新派势力渐盛,欲展抱负之际,慈禧领导的守旧派无法坐视,开始有所行动。

他们在新政推行中察觉到危险,担忧自身利益受损,遂悄然对维新派采取行动。

光绪帝闻讯,决意与维新派抢先行动,软禁慈禧,迫其接纳维新变法。

光绪帝权力有限,维新派更无依靠。缺乏兵力支持,他们发动政变的可能性微乎其微。

此时,袁世凯步入众人视线。

袁世凯掌控晚清最强兵力,曾资助维新派并加入其创立的强学会。

谭嗣同认为袁世凯可信,若拉拢他,并在事成后请光绪帝赐其官职晋升,则变法有望成功。

殊不知,袁世凯支持维新派,并非出于其上进心或真心欲求改革,而是另有他因。

真实原因是,他为人圆滑,既支持维新派也支持守旧派,确保无论哪方胜出,他都能置身事外,不受损失。

谭嗣同向袁世凯透露维新派与光绪帝欲软禁慈禧的计划,袁世凯在谭嗣同离开后,随即向慈禧告密。

9月21日深夜,慈禧自颐和园返紫禁城,从光绪帝处夺回大权,随即软禁溥仪于中南海瀛台,并昭告天下,自己再度亲政。

荣禄遵慈禧旨意,随后在京城广泛搜捕维新人士。

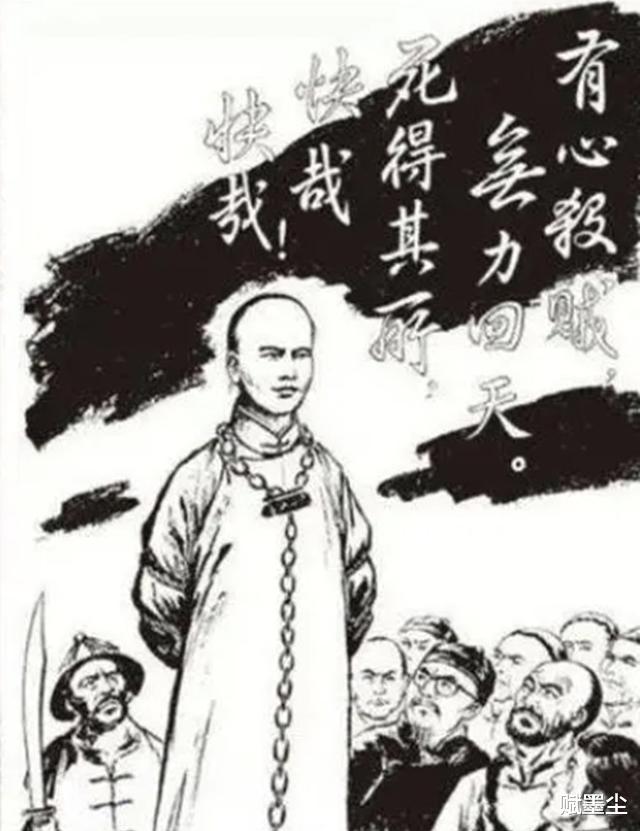

康有为与梁启超遭迫离京,谭嗣同等戊戌六君子被捕,随后遭杀害。

刑场上,谭嗣同坦然面对死亡,高呼“人生自古谁无死,去留肝胆两昆仑”,其豪迈气概,令众多仁人志士深感折服。

光绪帝遭软禁,戊戌六君子中谭嗣同等被杀,康有为与梁启超则被迫逃离,流亡他乡。

戊戌变法轰动一时,终告失败。因其仅持续百天,后世称之为百日维新。

【失败的原因】

戊戌变法自兴起时声势浩大,终至迅速崩溃,犹如短暂绽放的昙花,一闪而逝。

有人认为失败源于袁世凯告密,但实际上,他只是触发事件的导火索,根本原因另有所在。

康有为等人寄望于封建地主阶级,意图以温和手段实现变革,减轻国家伤害,但这不切实际,犹如空想。

维新派与守旧派力量悬殊,仅凭几条政令难以弥补差距,更无法迫使守旧派轻易屈服。

其二,康有为等人的认知存在局限,仅获光绪帝支持,未获更广泛力量。

他们或认为君权神圣且不可侵犯,这与儒家思想中的君臣父子观念相契合,尽管该观念被视为腐朽。

维新派自诩思想先进,却仍受儒家传统糟粕束缚,显得颇为可笑。

最关键原因是,康有为等人的变法采取自上而下方式,由中央统治集团推动,再逐步传导至基层民众。

在他们与四亿普通民众间,横亘着庞大的封建官僚集团,构成守旧派的核心力量,从而造成了维新派与基层民众的疏离。

其政策初衷或佳,但传达至地方后常变味,导致基层民众产生敌视情绪。

最后一个原因是,百日维新的核心变革动力源自新兴资产阶级。

这是新兴资产阶级与腐朽地主阶级之间的斗争,它起源于民间,体现了新力量对旧势力的挑战与对抗。

新兴资产阶级力量薄弱,缺乏兵力与财力,因此在斗争中难以给予维新派充足支持。

回望过去,当今强盛的中国证明,伟人提出的“枪杆子里出政权”是变革的根本所在。

团结广大工农群众,掌握武装力量,是确保革命成功的关键所在。

【结语】

综上,戊戌变法失败在预料之中,但其功绩不应全盘否定。谭嗣同等戊戌六君子的勇敢无畏,值得我们高度赞扬。

他们不断试错,无私奉献,为后人探索出符合中国国情的道路——革命,引领前行方向。

我们享有的美好生活源自他们的牺牲,应对他们致以最崇高的敬意,铭记他们洒下的鲜血。

戊戌变法百年纪念——光明网报道,1998年6月12日,社会各界回顾历史事件,缅怀改革先驱,铭记变法精神。

历史上的今天,2020年6月11日,戊戌变法启动,同时京师同文馆宣告成立,这些事件均被历史铭记——据光明网记载。

赵柏田评价《戊戌变法时期康有为、梁启超的思想》:该作品深入剖析了两人在戊戌变法时期的思想,展现了其历史背景与思想深度,为新京报2021年7月30日报道。