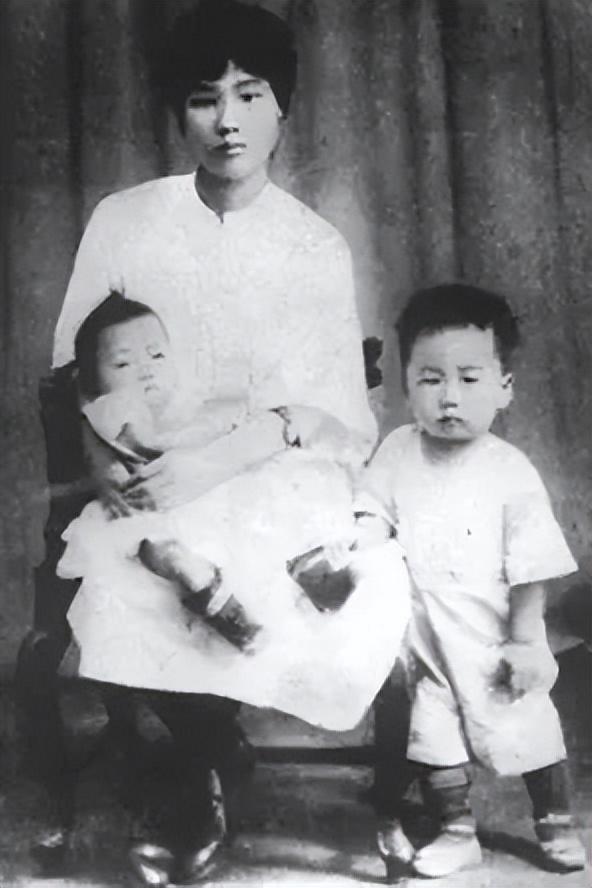

1923年11月13日,湖南长沙东乡板仓,杨开慧生下了她与毛主席的第二个儿子——毛岸青。

此时,毛主席正为革命事业四处奔走,与家人聚少离多。谁能想到,这个刚刚降生的孩子,将踏上一条布满荆棘的人生之路。

岸青满月后,毛主席便匆匆南下投入革命工作,1927年,大革命失败,为领导秋收起义,毛主席再次告别妻儿。

1930年秋,湖南军阀何键大肆捕杀共产党人,杨开慧不幸被捕。

面对敌人的威逼利诱和严刑拷打,杨开慧坚贞不屈,拒绝退党,并毅然拒绝与毛主席脱离夫妻关系。

同年11月14日,29岁的杨开慧被残忍杀害于识字岭,七岁的毛岸青亲眼目睹了母亲被押往刑场的场景,多年后,已年近古稀的毛岸青在一次罕见的私人交谈中透露:"那天的情景,我一辈子都忘不了。有时夜里醒来,还能听到母亲的声音。"

母亲被杀的阴影,伴随了他一生,也在很大程度上塑造了他内敛、沉默的性格。

母亲牺牲后,毛岸青和哥哥毛岸英、弟弟毛岸龙在党组织的营救和安排下,秘密转移至上海,被送往地下党开办的大同幼稚园。

然而好景不长,1932年,因顾顺章等人的叛变,大同幼稚园被迫紧急疏散,许多孩子来不及撤离,纷纷流落街头。

就在这段动荡时期,年仅四岁的毛岸龙因感染痢疾,不幸夭折。

年仅8岁的毛岸青只能和9岁的毛岸英相依为命,此后,兄弟俩在上海度过了五年不堪回首的艰苦岁月。

为了生计,白天他们当报童、卖油条、推板车、拾破烂,什么脏活累活都干;晚上就睡在马路边或破庙里,夏天被蚊虫咬得浑身是包,冬天被冻得长满冻疮。

更令人心痛的是,作为流浪儿的他们还经常遭受毒打。

有一次,毛岸青在听说叔叔毛泽覃被反动派枪杀的消息后,悲痛地在一节电线杆上写下"打倒帝国主义"几个字,谁知,却被路过的特务用铁钳暴打,直打得头破血流,奄奄一息。

虽然毛岸英竭力用身体护住弟弟,但毛岸青仍因此落下了双耳失聪、脑震荡的病根,这种病痛折磨了他一生!

很多年后,毛岸青都不愿回忆这段往事,连当时全国最流行的《三毛流浪记》也不敢看,曾经他们的经历,与三毛是那么相似!

苏联岁月:异国他乡的成长磨砺

苏联岁月:异国他乡的成长磨砺1936年6月,已经13岁的毛岸青和哥哥毛岸英终于被组织在一所破庙里找到了,随后,他们在张学良的资助下,秘密绕道法国被送往苏联。

从此,他们在异国他乡开始了新的生活。

初到苏联,毛岸青和哥哥被安排在莫斯科郊区的莫尼诺国际第二儿童医院,接受系统教育,学习俄语、数学等基础知识。

毛岸青深知学习机会来之不易,于是每天都早早起床背诵单词,晚上还在昏暗的灯光下复习功课。

他的努力和勤奋得到了老师们的一致赞扬,成绩也在班级里名列前茅。

在伊万诺沃国际儿童院,毛岸青结识了许多来自世界各地革命者的子女。

据当时院里的教师娜塔莎回忆:"小岸青是个特别安静的孩子,不像其他孩子那样爱闹,总是独自看书或发呆,眼睛里有种说不出的忧郁。"

在这里,他完全融入了苏联文化,不仅掌握了流利的俄语,还接受了大量俄罗斯文学艺术的熏陶。

然而,毛岸青始终没有忘记自己的祖国和家乡,据记载,在儿童院的宿舍里,毛岸青的床头一直挂着一张自己绘制的简陋中国地图,湖南的位置被特意用红笔标出,每晚入睡前,他都会看一眼那张地图,仿佛通过这种方式他就可以回到朝思暮想的故乡,见到家乡的亲人了。

1938年,毛岸青兄弟俩终于和分别11年的父亲联系上了。

前往苏联的同志带回了兄弟俩的照片,毛主席拿着照片,看了又看,一连好几天都舍不得放下。

他迫不及待地写信给儿子们:"亲爱的岸英、岸青:时常想念你们,知道你们的情形尚好,有进步,并接到了你们的照片,十分的欢喜。现因有便,托至此信,也希望你们写信给我。我是盼望你们来信啊!"

为了让儿子们学习更多知识,毛主席还随信寄去了精心准备的书单和各种书籍。

在苏联的日子里,毛岸青一直心系祖国,他与哥哥毛岸英经常谈论国内的革命形势,关注祖国的命运。在给父亲毛主席的信中,他写道:"爸爸,我在这里一切都好,我会努力学习,将来回到祖国,为建设新中国出力。"

归国奉献:投身新中国建设

归国奉献:投身新中国建设1946年1月,经过学习和战争双重洗礼的毛岸英学成先行归国,并带回了毛岸青在苏联的消息。

毛主席不顾重病在身,亲自到机场迎接,见到了阔别20年的长子,又得知了次子的消息,毛主席的病顿时好了一大半!

1947年9月,24岁的毛岸青终于踏上了归国之路。

当飞机降落在哈尔滨机场时,他感到既兴奋又忐忑,兴奋的是,他终于回到了魂牵梦萦的祖国;忐忑的是,17年的异国生活,让他几乎忘记了母语,只能用蹩脚的中文与迎接他的同志交流。

"那时的我,就像一个外国人回到了自己的祖国,"晚年的毛岸青曾这样描述自己的归国感受,"我能认出父亲的样子,但却不知道该用什么语言跟他交流。最后,我只能用简单的几个中文词和肢体语言表达我的感情。"

毛主席对儿子的归来非常高兴,他在给毛岸英的信中写道:"永寿(毛岸青的化名)回国了,到了哈尔滨。要进中学学中文,我已同意。我很久不见他,十分想念他!"

为了让毛岸青尽快适应国内生活并得到锻炼,父子俩还没来得及见面,毛主席就为他安排了去黑龙江省克山县参加土改试点的工作。

克山县位于东北边陲,冬季天寒地冻,最低气温可达零下三四十摄氏度,加上"克山病"流行,条件十分艰苦。但毛岸青没有退缩,他化名"杨永寿",穿着单薄的棉衣,与工作队同志一起深入乡村开展工作。

在古北乡,毛岸青挨家挨户走访,了解农民的生活状况和需求。他和农民们同吃同住同劳动,一起下地干活,耐心向他们宣传土地改革政策。为了更好地开展工作,他还努力学习当地方言,以便与农民更好地沟通。

在土改工作中,毛岸青还发挥自己的特长,帮助农民解决实际问题。

他发现当地农民在计算土地面积和分配财产时,常因不熟悉算盘而出错。于是,他就利用在苏联学到的数学知识,教农民们打算盘。

克山县的8个月土改工作,让毛岸青收获颇丰。他在给毛岸英的信中写道:"我在这里学到了很多东西,每天都过得充实而开心。"

在他和工作队的共同努力下,克山县的土改取得了显著成效,其经验在全省、全东北乃至全国广泛推广,成为了全国土改运动的典范。

离开克山县后,毛岸青回到北京,于1949年7月进入中共中央宣传部马列著作编译室,担任俄文翻译工作。

军事科学院的高级研究员何建成曾这样评价毛岸青的工作:"岸青同志的翻译水平非常高,几乎没有任何差错。他翻译的苏联军事理论著作,为我军现代化建设提供了重要参考。更难能可贵的是,他从不张扬自己的家庭背景,而是把所有精力都投入到平凡但重要的翻译工作中。"

正当毛岸青逐渐适应国内生活,事业也有起色时,一个巨大的打击又再次向他袭来。

生命中的第二个打击

生命中的第二个打击1950年,朝鲜战争爆发,毛岸英作为中国人民志愿军司令部俄语翻译,随彭德怀赴朝参战。然而两个月后,毛岸英在美军轰炸中不幸牺牲,年仅28岁。

对毛岸青来说,这个噩耗如同晴天霹雳一般,对他来说,毛岸英不仅是他的兄长和亲人,更是他在异国他乡最亲密的伙伴和精神支柱。

兄弟俩共同度过了许多艰难的岁月,他们的感情早就超越了普通兄弟,因此,毛岸英的牺牲对毛岸青的打击非常大。

给毛岸青做过三年秘书的章庭杰回忆说:"岸英去世后,岸青多次吵着说'我看见哥哥了,我要和他散步去',一直到老,他都不能忘记哥哥。"

兄长的牺牲让毛岸青的精神再度受到重创,病情开始加重,在写给毛主席的信中,他无比痛苦地说:"我脑子里住了一个小人,这个小人总是无休止地纠缠我。"

毛主席一共有十个孩子,可最后留在身边的只有毛岸青一个儿子和李敏、李讷两个女儿,如今,岸青又病成了这个样子,这让毛主席怎能不心痛呢?在毛岸青离开中南海住院期间,毛主席放心不下,特意交代李敏道:

"我爱岸青,也非常同情他。他很小的时候,就跟岸英一块沦落上海街头,受尽了苦难与折磨,曾多次遭到警察的毒打,这些摧残对他的刺激太大了。他苦啊!因为他是我毛主席的儿子......如今他要搬出去了,要离开我了。我很难再常见他的面,更难照顾他。以后,你就代我多多照顾岸青吧。"

见国内治疗效果不佳,在医生建议下,毛主席又安排毛岸青去了苏联治病。直到1955年,毛岸青才再次回到国内,先后转往青岛和大连疗养。

特殊的父子情

特殊的父子情1957年,毛岸青在大连疗养期间,毛主席路过大连,专门去看望儿子。见岸青的病情大为好转,毛主席的心情很是高兴,父子俩像普通人一样聊起天来。

就在这时,岸青说起了他昨夜做的一个梦:"爸爸,你说怪不怪,几十年没有梦见妈妈了,昨夜她来了,笑眯眯地跟我说:'孩子,我不能给你爸爸抄文章了,你要好好练字呀!'"说罢,毛岸青忍不住大声哭了起来。

坐在一旁的毛主席,神情凄然,眼泪在眼眶中打转,但他不能在儿子面前哭出来。默默抽了几口烟后,毛主席从口袋里掏出一张信笺:"岸青,这是我不久前写的一首词,你看看。"

毛岸青擦了擦眼泪,将信笺接过来,低声念道:

"我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。"

这首"蝶恋花",是1957年5月11日毛主席写给杨开慧的好友李淑一的。建国后,李淑一曾给毛主席写信,索要早年间他给杨开慧写的《虞美人·枕上》一词,想起往事,想起斯人,毛主席不禁悲从中来,新填了这首词。

儿子的一夜惊梦,唤起了毛主席无限的回忆。从1927年匆匆一别,到如今,已是整整30个年头了!在这期间,他失去了挚爱的妻子杨开慧,又失去了至亲骨肉毛岸龙、毛岸英,看着面前他和杨开慧留下的唯一骨血,为人夫、为人父的毛主席怎能不心疼感伤?

然而,让很多人不解的是,毛主席与毛岸青虽然同住北京,也时刻关注着对方的动态,可他们却很少见面,即便毛岸青主动提出要去中南海探望父亲,毛主席也会拒绝。这到底是为什么呢?

有一次,毛主席的机要秘书实在忍不住,就问道:"主席,您是不是不喜欢岸青啊?"

毛主席放下手中的书,反问道:"你为什么这么问?"

秘书坦言听到了不少风言风语:"很多人说您很少见岸青,也不愿意他出来工作,这样子下去对岸青的个人发展不好......"

毛主席沉思片刻,幽幽看着远方说:"我不是不想见岸青,只是一看到他,就想起了他的哥哥,想起了她的妈妈,想起了牺牲的一家人,想起了那个时代......"

毛主席叹了一口气,接着道:"岸青在小小年纪时吃的苦,受的罪,我实在不愿再想起啊......"

直到这时,秘书才明白,毛主席之所以不见毛岸青,既是不愿想起过往的伤心事,也是对他的保护啊!

婚姻与家庭

婚姻与家庭1959年,毛岸青已经37岁了,还是个单身汉,毛主席像绝大多数的父亲一样着急不已。在调查了一个可能的对象后,毛主席难得专断地说:"这个姑娘别谈了,另找个合适的吧。"

见岸青的情绪明显低落,毛主席试探着问道:"你嫂子的妹妹怎么样?"

毛主席说的是毛岸英的妻子刘思齐的妹妹邵华。邵华出身革命家庭,父亲陈振亚是1927年参加平江起义的老红军,在抗日战争时期被反动军阀杀害;母亲张文秋是大革命时期加入中国共产党的巾帼英雄。

邵华自幼历经磨难,1939年,她随父母赴苏联治病途经迪化时,被军阀盛世才监禁,在监狱中度过了童年时光。1946年,在毛主席、周恩来的亲自营救下,她才回到延安,从此跟随革命队伍转战南北。

得到了父亲的首肯,毛岸青开始主动与邵华书信联系,两人越聊越投机,两颗心也越走越近。

不久,毛岸青和邵华在大连市委的见证下,正式登记结婚,毛主席虽然没有到场,却派人送来了两件贺礼。

作为一个父亲,毛主席虽然日理万机,但对儿女还是有操不完的心。

在得知邵华和岸青因为性格和生活问题,经常闹别扭时,他忧心忡忡,一边教导岸青,一边劝慰邵华:"要立志奔前程,女儿气要少些,加一点男儿气,为社会做一番事业,企予望之。《上邪》一篇,要多读。"

在父亲的教导下,毛岸青和邵华逐渐意识到了自己的问题所在,邵华也重新回到大学里念书,找到了自己的价值和爱好,此后俩人一直互相扶持,相敬如宾。

1970年,毛岸青和邵华的儿子出生,毛主席亲自为孙子取了个响亮的名字"毛新宇"。这一年,毛主席77岁,看着儿子一家圆圆满满,他的心终于放松了些。

进入1976年,毛主席的病情越发严重了,离世前,他对秘书交代道:"不要让岸青参加我的葬礼!"

秘书大惑不解,毛主席解释道:"我怕他哭伤了,上次岸英带给他的打击就很大了,如果他哭伤了,我宁愿他不要来。"

直到离世前,毛主席还在担心岸青的身体,这是多么深沉的父爱啊!

1976年9月9日,伟大的毛主席逝世,享年83岁。这件事对毛岸青来说简直犹如晴天霹雳,由于伤心过度,毛岸青也未能参加毛主席的追悼会,这成了他一生的遗憾。毛新宇后来回忆说:"爷爷去世后,爸爸一直很想念爷爷,经常对着他的照片哭。"

晚年生活

晚年生活进入晚年后,毛岸青的生活越发低调,他大部分的时间都用来读书看报、看电视,时刻关注着国内外的时事新闻。

儿媳刘滨曾回忆说:"爸爸一直关心新闻时事,晚年还坚持看'大参考'。"

对于中国这几十年来翻天覆地的变化,他感到由衷的高兴。

在生活上,他也从不讲究什么排场,毛岸青的家很简朴,没有什么奢侈品,家具都是普通的老式家具,连电视机都是很普通的型号。

据与毛岸青家住同一小区的邻居回忆:"岸青同志的生活非常简朴,经常自己买菜做饭,和普通老百姓没什么两样。"

不光如此,一位与毛岸青共事多年的老同志,也说:"岸青同志从不谈论自己的家庭背景,工作中也从不摆'毛主席儿子'的架子。有时候开会讨论问题,别人不知道他的身份,对他的意见提出质疑,他也不恼,而是耐心地解释自己的观点。"

作为干部子女,毛岸青享有副部级待遇,每月有稳定的工资和福利。

在医疗方面,他享受着301医院(解放军总医院)的特需医疗服务,在晚年重病期间,更是被特批享受国家副总理级的医疗待遇。

然而,即便如此,毛岸青从不因为自己的特殊身份要求额外照顾,他常说:"我就是个普通人,不需要特殊对待。"

毛岸青晚年虽然身体不好,却始终谨记父亲的教诲,多做对国家对人民有益的事。

他与妻儿重走长征路,到革命老区、工厂、农村调研,了解人民群众的生活状况和需求;他还支持创办了多个青少年爱国主义教育基地,以多种形式帮助失学儿童,别人为他作为伟人的儿子,为什么要做这些事,他回答说:"我只是一个普通的中国人,我的价值不在于我是谁的儿子,而在于我能为国家、为人民做些什么。"

2007年3月23日凌晨4时20分,毛岸青因心脏病在北京301医院溘然长逝,享年84岁。

从童年的苦难,到青少年时期的异国漂泊,再到回国后默默无闻的工作,毛岸青内心始终保持着一种坚韧和淡泊。

他没有像许多高干子弟那样,利用父亲的名声谋取个人利益;也没有沉溺于过去的悲伤,而是积极面对生活,为国家和人民做出了自己的贡献。

历史学家李锦在《红色家族与新中国》一书中曾这样贴切地评价道:

"毛岸青的价值不在于他取得了多大的成就,而在于他始终保持着一个共产党人的本色。在物欲横流的年代,这种品质尤为珍贵。他虽然是毛泽东的儿子,但从不以此自居,而是默默无闻地做着自己的工作,这种精神比任何显赫的地位都更值得尊敬。"

今天,当我们回顾毛岸青的一生,我们不仅是在缅怀一个已逝的人,更是在传承一种精神,一种文化,一种价值观,正如一位评论家所言:"在不平凡的家庭里保持平凡,有时候需要更大的勇气和智慧。毛岸青用自己的一生,诠释了这种平凡中的伟大。"

参考资料[1] 金冲及.《毛泽东传》.中央文献出版社,2011.

[2] 李锦.《红色家族与新中国》.人民出版社,2016.

[3] 中国人民解放军军事科学院.《新中国军事翻译工作史》.军事科学出版社,2010.