1925年11月22日,系军阀内部爆发了一场震惊中外的内讧——郭松龄这位曾被张学良视为莫逆之交、亦师亦友的重要将领,在滦州发出了讨伐张作霖的通电。

次日,他率领7万大军,直指奉天,"讨逆"战争由此爆发。

不过很可惜,这场声势浩大的兵变,仅仅持续了28天,便以郭松龄的失败而告终。

这年12月24日,郭松龄被奉军围困于锦西县城,最终兵败被杀。

这场叛乱看似短暂,却在中国近代史上留下了极为重要的一笔。多年后,张学良在回忆录中曾感慨:"若郭松龄兵变成功,中国历史可能会被改写。"

郭作为张作霖的"五虎上将"之一、又与张学良情深义重的郭松龄,为什么会突然掉头反了老东家?他与张作霖、张学良之间又有着怎样的恩怨情仇?

若他成功了,又会给中国历史带来怎样的变局呢?

郭松龄与张家父子的早年情谊

郭松龄与张家父子的早年情谊在谈郭松龄反奉之前,我们先来了解一下郭松龄与张家父子的早年情谊。

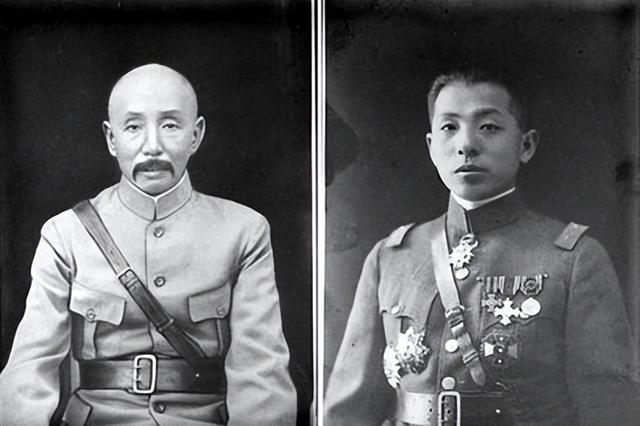

郭松龄,字文卿,1883年生于辽宁盖平县(今盖州市)一个贫困农民家庭,早年参加清军,后加入张作霖的部队,逐渐成为奉系军阀的重要将领。

郭松龄可不是一般的军阀头子,他少年时期就读于奉天陆军小学堂,后来还上过中国陆军大学!在那个武夫当道的年代,他算是个有文化的"高知"。

有意思的是,郭松龄年轻时还曾响应过武昌起义,结果被清廷撤职。无奈之下只好回到奉天闲居,在这期间他邂逅了未来的夫人韩淑秀。

这位大家闺秀被郭松龄的才华所折服,甚至在郭松龄因密谋起义被判处斩首之际,挺身而出宣称他是自己的未婚夫,这才救了他一命。

经此一事,二人情比金坚,婚后还发下了"同生共死"的誓言。谁能想到,竟一语成谶!

婚后,郭松龄考入北京陆军大学,毕业后先后在北京讲武堂任教,还南下投奔了孙中山,当过广东省警卫军营长、韶关讲武堂教官。

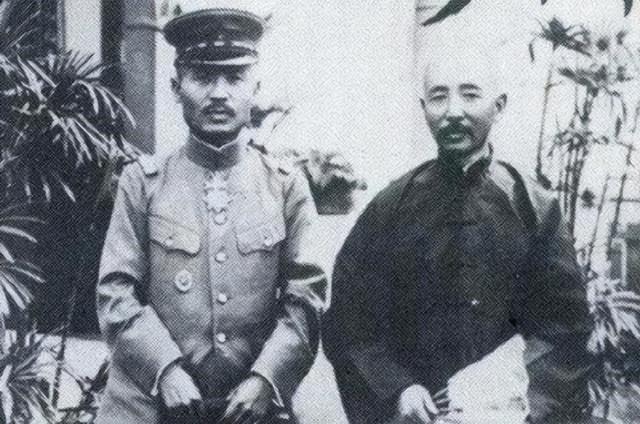

护法运动失败后,他又回到了奉天,在奉天讲武堂当教官,就在这儿,他遇上了年轻的张学良。

这一对年龄相差悬殊的师生,很快因志趣相投成为了挚友。

张学良钦佩郭松龄赏罚分明、为人正直;郭松龄则赞赏张学良学识渊博、品行不俗。

他们整天形影不离,亲密程度连老帅张作霖都看不下去了,曾骂张学良说"除了不能和郭松龄睡以外,大概吃点什么东西都会惦记他"。

1919年,在张学良的引荐下,郭松龄正式加入了奉军。

有奉军"太子"张学良罩着他,郭松龄的仕途那是一路绿灯。从1919年到1925年反奉,短短6年时间,他就成了奉军核心人物之一,与姜登选、韩麟春等人并称为奉军"五虎上将",这升官速度,怕是比坐火箭还快吧!

当然,郭松龄能爬得这么高,绝不只是靠关系。这人真有两把刷子!

1922年第一次直奉战争期间,当奉军全线溃败、直军即将突破山海关直扑奉天时,郭松龄挺身而出,在山海关一战中大破直军,拯救了奉军于危难之中。

1924年第二次直奉战争,他又作为奉军主力之一,率领第三军与第一军联手击溃直军,立下了赫赫战功。

那会儿,郭松龄虽说只是第三军的副军长,但整个军的大小事务基本都是他拍板,因为张学良几乎是把全部权力都交给了他。

当时就有人评价:"张对郭推心置腹,而郭对张也鞠躬尽瘁,一般人都认为郭是张的灵魂"。

就连张学良自己也说:"我就是茂宸(郭松龄字),茂宸就是我",由此可见二人感情之深。

在二人的共同努力下,奉军的战斗力大大提升,当时甚至流传有"郭松龄打仗,张作霖放心"的说法。

暗流涌动:反奉前的矛盾积累

暗流涌动:反奉前的矛盾积累随着郭松龄在奉军中地位上升,他与张作霖以及奉系内部其他势力的矛盾也逐渐浮出水面。

首先,奉系内部存在明显的派系分化。

奉军内部主要分三派:一派是"老派",以张作霖的结拜兄弟为主,如张作相、张景惠、汤玉麟等;

另一派是"士官派",以杨宇霆为首,成员多为日本士官学校毕业生;

还有一派是"陆大派",以郭松龄为代表,多是中国陆军大学和保定军官学校毕业的,因为张学良跟郭松龄关系铁,这派又被称为"太子党"。

各派之间明争暗斗,矛盾不断。其中郭松龄与杨宇霆之间的矛盾尤为突出!

在军事理念上,杨宇霆主张奉军向中原发展,争霸天下;郭松龄却认为应该"精兵强卒、开发东北、不事内争、抵御外侮"。

说白了,一个想着往外扩张,一个想着安心建设,这种理念上的巨大差异使两人在决策上产生严重分歧。

更让郭松龄气不过的是,这个杨宇霆仗着有张作霖的信任,简直嚣张至极!有时候连张学良都不放在眼里。

而郭松龄为人严肃认真,不善于阿谀奉承,又有点刚愎自用、心胸狭窄,这不,两人互相看不顺眼,到后来几乎是见面就掐。

在第一次直奉战争中,杨宇霆以各种理由枪决了许多郭松龄一派的陆军官,这无疑是对郭松龄势力的公然打压。

而张作霖不仅对此无动于衷,没有采取任何措施制止,也没有给郭松龄一个合理交代。

这让郭松龄感到自己和部下的权益受到了严重侵犯,对张作霖的不满情绪开始滋生。

但这些矛盾还不至于让郭松龄拔刀相向,真正的导火索是张作霖的赏罚不公。

第二次直奉战争后,奉军要对几个省份进行分工。

按照张作霖最初的安排,姜登选去江苏,郭松龄去安徽。

可就在郭松龄准备赴任时,杨宇霆却插了一杠子,跑去跟张作霖说自己要去江苏,美其名曰"为大帅分忧",实则是看中了江苏富庶,是个肥差。

张作霖被说动了,同意让杨宇霆去江苏。那姜登选去哪儿?就去安徽呗。

那郭松龄呢?啥也没捞着!出生入死打了一仗,功劳不小,但到头来却两手空空,这换谁能咽得下这口气?

带着一肚子的委屈和愤怒,郭松龄找到张作霖质问,结果老帅不但没给个满意答复,还一副满不在乎的样子。

郭松龄彻底被激怒了!他跑去找张学良,说必须把杨宇霆那种"成事不足,败事有余"的家伙赶走,同时让张学良接替老帅掌权,否则他就不再效忠奉军。

这话里的反意已经很明显了,老帅还活着呢,他就提出让少帅上位,这不是明摆着造反嘛!

可张学良当时没意识到事态严重性,只以为郭松龄是在气头上说气话,好言相劝了一番就完事了。

除了赏罚不公外,郭松龄与张作霖在政治理念上也存在根本性的分歧。

郭松龄早年受到同盟会成员影响,心怀救国救民理想,渴望国家摆脱战乱。

他深知战争给百姓带来的痛苦,极力反对军阀混战,主张通过和平方式解决政治问题。

而张作霖作为军阀,热衷于争夺地盘和权力,甚至不惜频繁发动内战,这种无休止的内耗让郭松龄深感厌恶。

更让郭松龄痛心的是张作霖与日本人的勾结。

1925年,郭松龄奉命前往日本观察军事演习。在日本期间,他意外得知了一个惊人消息:张作霖居然与日本达成了秘密协议,以"落实二十一条"为交换条件,让日本向奉军提供军火,用来攻打冯玉祥的国民军。

这条消息如同一道闪电劈中了郭松龄。"二十一条"是啥?那可是日本强加给中国的卖国条约啊!张作霖竟然为了打败对手不惜出卖国家利益,这在郭松龄看来简直不可原谅!

愤怒之下,郭松龄找到了同在日本的国民军代表韩复榘,把张作霖的计划和盘托出,并表示愿意与冯玉祥合作。至此,郭松龄彻底下定了反奉的决心。

回国后,张作霖不知道郭松龄的想法已变,还安排他去天津部署兵力,准备攻打国民军。

这下可给了郭松龄天大的机会!他抵达天津后立即与冯玉祥秘密接触,最终与冯玉祥、李景林三人结成了"反奉三角同盟",商定一起对付张作霖。

滦州起兵:反奉行动的爆发与失败

滦州起兵:反奉行动的爆发与失败1925年11月21日晚,郭松龄在滦州毅然通电全国,发表了震惊中外的反奉宣言。

他在宣言中提出了三大主张:一是坚决反对内战,呼吁实现和平;二是要求祸国媚日的张作霖立即下野,严惩主战罪魁杨宇霆;三是明确表示拥护张学良为首领,希望在张学良领导下改革东三省政治。

两天后,郭松龄亲率七万精锐部队,正式起兵反奉。

他将所部改编为"东北国民军",并自任总司令,兵分三路向奉天进发。

消息传到张作霖耳中,可把老帅吓坏了!

他起初还以为是儿子张学良与郭松龄一起"逼宫",确认张学良没参与后才松了口气。

张作霖先是大骂郭松龄不忠,接着派张学良去沟通,同时让杨宇霆辞职,以安抚郭松龄。这说明啥?张作霖压根不想与郭松龄撕破脸,毕竟打内战对奉军只有损失没有好处,而且太丢人了。

但郭松龄却拒绝了和解,连见张学良的机会都没给!他提出的条件中包括"让自己执掌东北",这张家父子能答应吗?不可能的!于是大战一触即发。

战争初期,郭松龄势如破竹!仅用5天时间就攻下了山海关,12月7日又拿下了锦州。锦州失陷后,张作霖吓得六神无主,赶紧命令大帅府上下收拾细软,准备逃命。

然而,随着战事的进展,一系列问题开始显现,最终导致郭松龄的反奉行动以失败告终。

首先,日本的干涉是郭松龄反奉失败的重要外部因素。

日本一直将东北视为其势力范围,对郭松龄的反奉行动极为警惕。

为此,日本向张作霖提供了大量军事援助,包括武器装备和军事顾问,还直接派出军队协助奉军作战。在巨流河之战中,日军甚至派出80架飞机轰炸郭军阵地,给了郭松龄致命一击。

其次,盟友的背叛让郭松龄陷入孤立无援的境地。

就在郭松龄打下锦州之际,李景林突然变节,不仅断了郭松龄的补给,还派兵威胁他的后路。

与此同时,冯玉祥只顾自己与李景林开战,根本不管郭松龄死活。"反奉三角同盟"就这样土崩瓦解了。

第三,郭松龄自身的军事失误也是导致失败的关键因素。

在军事战略上,他未能抓住最佳时机迅速推进,给了张作霖充足的时间组织防御和集结兵力。

之后,郭松龄占领锦州后并没有乘胜追击,而是忙于讨论占领整个东北后的人事安排,白白浪费了宝贵战机。

此外,他在兵力部署上也犯了分兵的大忌,在山海关、锦州一线留下近两万部队,导致巨流河前线兵力不足。

最终,在多重因素作用下,郭松龄的反奉行动以失败告终。

1925年12月24日,郭松龄被围困在锦西县城,在弹尽粮绝的情况下被俘,杨宇霆担心夜长梦多,怕张学良出手相救,便向张作霖建议速杀郭松龄。

就这样,郭松龄和夫人韩淑秀一同被处决,尸体还被晾在城头示众三天,这一年,郭松龄年仅42岁。

然而,他的反奉行动虽然失败了,却在中国近代史上留下了不可磨灭的印记。

历史反思:若郭松龄成功,中国会怎样?

历史反思:若郭松龄成功,中国会怎样?多年后,张学良回忆起郭松龄反奉事件,仍然感慨万千。他曾坦言:"若茂辰(郭松龄字)反奉成功,那么近代的历史都极有可能会因此而改写。"

张学良的这番话,可不是随口说说的。

从东北的发展来看,如果郭松龄成功,他很可能会改变张作霖时期的发展策略。

郭松龄主张"保境安民,精兵强卒",他会将更多精力放在东北的经济建设和社会发展上,可能会加大对教育、工业、农业的投入,推动东北现代化进程,这样一来,东北将成为一个经济繁荣、社会稳定的地区,为中国发展提供强大支持。

李寿生曾在《风云东北》中评价:"郭松龄的眼光比张作霖开阔得多,他不满足于军阀割据,而是希望建立一个强大的现代化东北,以此为基础抵抗外敌入侵。"

在抗日局势方面,郭松龄对日本侵略野心有着清醒认识,坚决反对张作霖与日本勾结。

如果他掌权东北,日本想要侵略东北将面临更大阻力。郭松龄会积极加强东北军事防御,提升军队战斗力,做好抗击日本侵略的准备。

他可能会联合其他爱国力量共同抵御日本侵略,使日本不敢轻易发动战争。

即便日本发动战争,郭松龄领导下的东北军也会进行顽强抵抗,给日本侵略者以沉重打击,延缓日本侵华步伐,为中国争取更多抗战准备时间。

从国内政治格局来看,郭松龄的成功可能会引发连锁反应,甚至改变整个中国的政治走向。

他的反奉行动代表了一种新的政治理念和力量,若他取得胜利,可能会激励更多人起来反对军阀混战,追求和平与统一。

这或许会推动中国政治改革和进步,加速中国走向民主和现代化的进程。

郭松龄有可能会倡导建立一个更加民主、公正的政府,结束军阀割据局面,实现国家统一和稳定。

此外,若郭松龄反奉成功,张学良可能会在他的影响下更早地认识到抗日的重要性。

要知道,张学良在郭松龄死后几年,才逐渐觉醒,发动了震惊中外的西安事变,迫使蒋介石停止内战、一致抗日。

如果有郭松龄的引导,张学良可能会更早地走上抗日救国的道路,这将对中国的抗日战争产生重大影响。

虽然历史没有如果,但回顾这段历史,却能让我们更清醒地认识那个风云变幻的年代,表面上看,郭松龄反奉只是一场军阀内部的权力之争;实质上,这是民族意识与卖国行径的较量,是进步思想与保守势力的对决。

"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索",郭松龄为理想不惜与强敌对抗,光这股子硬气劲儿,就值得人敬佩!

参考资料[1] 张学良.《风云岁月:张学良口述历史》.辽宁人民出版社,1998.

[2] 李寿生.《风云东北:奉系军阀兴衰史》.黑龙江人民出版社,2005.

[3] 高华.《张学良与东北军》.江苏人民出版社,2010.