基辅防空雷达突然出现密集光点,俄军无人机编队以300架规模首次实施“蜂群饱和打击”,乌军仅拦截其中58架。这种突破传统防空逻辑的战术,正让乌克兰苦心构建的数字化防空体系面临崩溃危机。

俄军此前采用分散打击策略,每晚从别尔哥罗德、库尔斯克等5个基地发射无人机,对敖德萨、哈尔科夫等10余个目标实施骚扰性空袭。乌军依托全民防空网络,通过手机APP实时上传异常声纹数据,配合“星链+电子地图”系统,2023年成功拦截83%的无人机袭击。

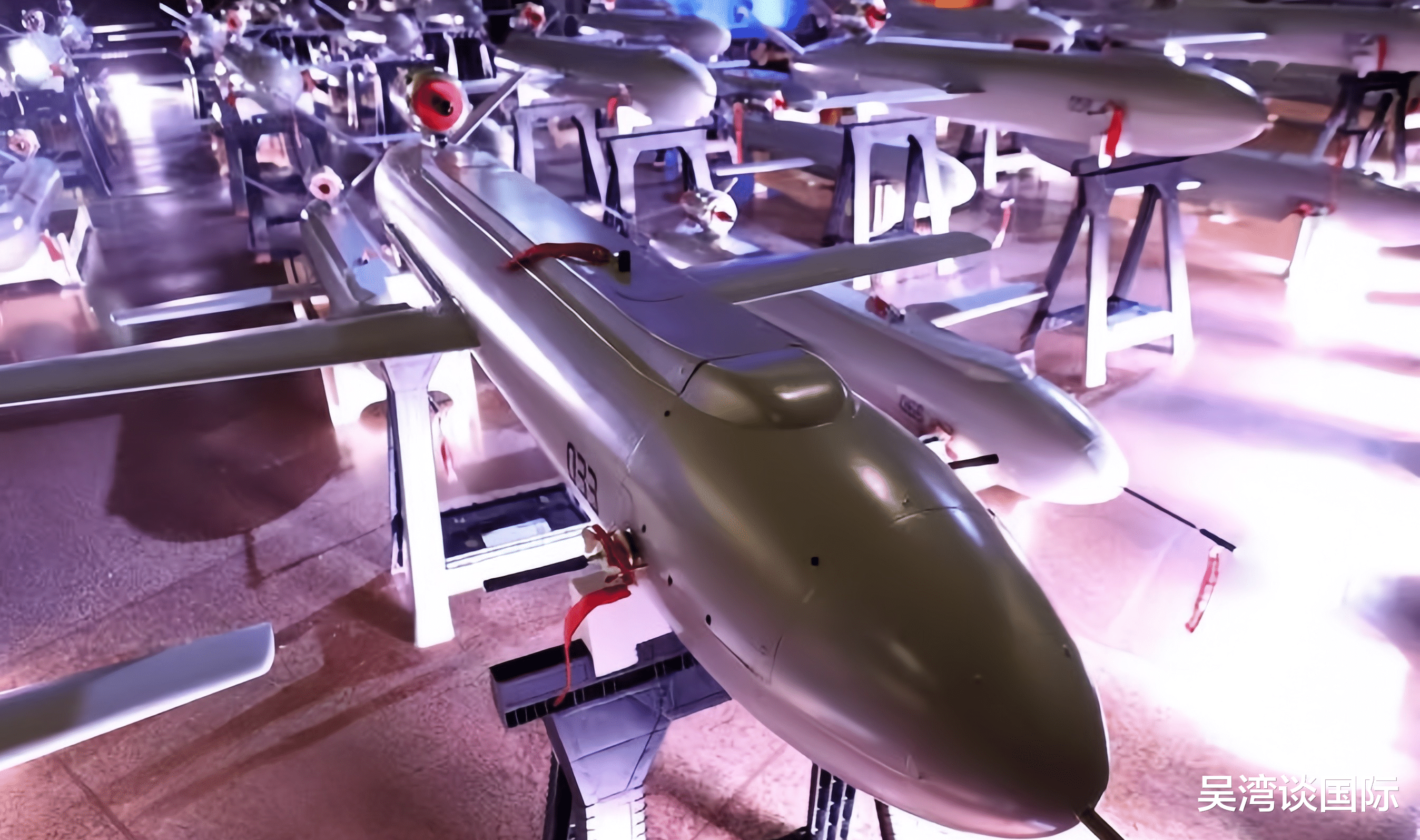

俄在克里米亚半岛建成可容纳400架无人机的发射基地,采用“三波次饱和打击”模式:第一波50架佯攻部队吸引防空火力;第二波150架携带温压弹头摧毁雷达节点;第三波100架精确打击能源设施。乌军第43防空旅指挥官坦言:“我们的‘眼睛’被炸瞎后,拦截效率骤降至20%”。

切尔尼戈夫化工厂遭袭时,前导机组用热成像锁定发电机组,后续集群自动分配攻击坐标:30架穿透厂房通风口,50架钻入地下管道,剩余机组压制赶来灭火的救援队伍。乌军电子战部队发现,这些无人机通过加密Mesh网络实时共享数据,传统GPS干扰手段完全失效。

80架携带4小时续航电池的无人机在尼古拉耶夫造船厂上空盘旋,待乌军防空导弹耗尽后实施俯冲轰炸。这种“耗尽弹药再收割”的战术,使乌军价值2.3亿美元的IRIS-T防空系统沦为摆设。

尽管乌军F-16战机创下80%的拦截纪录,但其作战半径却被严格限制在第聂伯河以西。俄空天军部署在克里米亚的S-500防空系统,迫使F-16机群只能执行“打了就跑”的游击战术。2架试图前出拦截无人机的F-16,遭俄军苏-35发射的R-37M超远程导弹击落,暴露出北约战机的体系短板。

战场数据揭示残酷现实:乌军现役32架F-16每月出动上限仅120架次,而俄军单日就能发射300架无人机。美国智库CSIS报告显示,俄军无人机月产量突破3500架,足够实施12次饱和打击。

20架失控无人机坠入罗马尼亚境内,布加勒斯特却拒绝启动北约集体防御条款。这种“擦边球”战术正在撕裂西方阵营,波兰要求美军部署“爱国者-3”系统护供电设施,德国则担忧直接介入引发核风险。

俄国防部公布视频:改装后的无人机群携带电磁脉冲武器,在利沃夫变电站上空实施“非接触式打击”。这种既能瘫痪基础设施又避免平民伤亡的精准摧毁,正让乌克兰的“受害叙事”失去国际同情。

当俄军AI控制系统开始学习乌军防空规律时,基辅的物联网防御体系却因电力中断陷入瘫痪。军事专家警告:若西方不能三个月内提供1000架拦截无人机和星链2.0系统,乌克兰的防空网络将在夏季前全面崩溃。