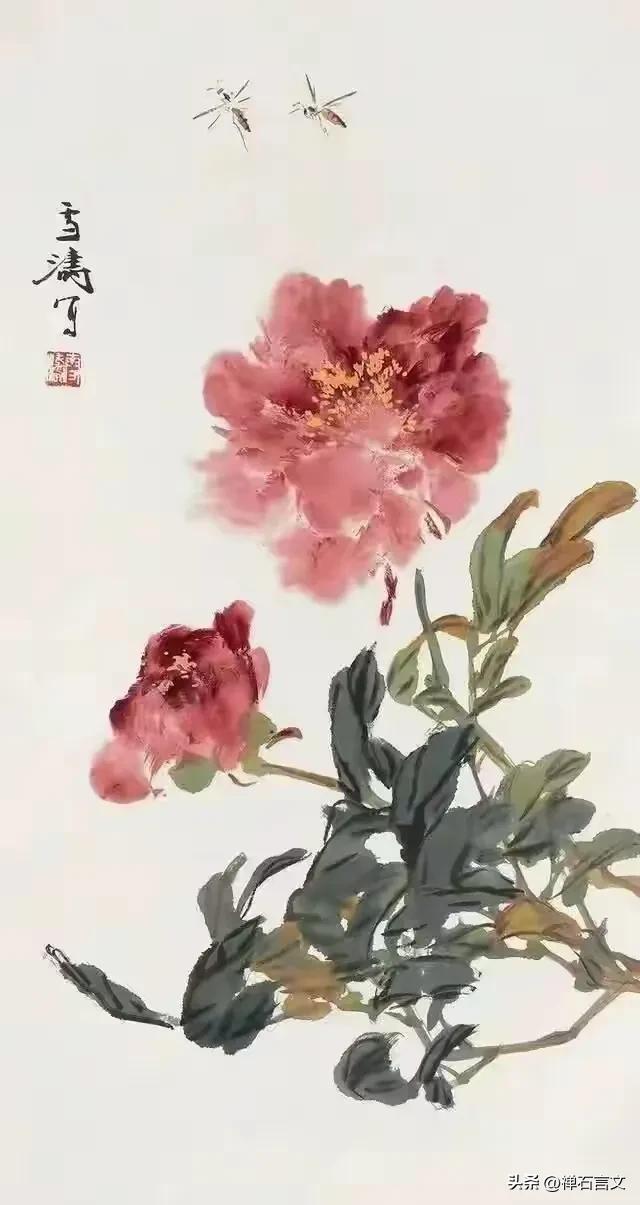

在当代花鸟画史上,王雪涛笔下的牡丹堪称"纸上的洛神"。这位被齐白石赞为"雪涛丹青妙手"的画家,用半个世纪光阴将牡丹画出了超越植物学的精神气象。当我们站在他的《春风富贵图》前,看到的不仅是姹紫嫣红的花瓣,更是一个艺术家对传统程式的大胆突围。本文将从技法解构、意境营造、文化隐喻三个维度,揭开这位"牡丹圣手"的艺术密码。

一、破茧成蝶:从程式到生机的笔墨革命

一、破茧成蝶:从程式到生机的笔墨革命传统牡丹绘画自恽南田始,便陷入"富贵工整"的审美定式。王雪涛早年临摹的《牡丹谱》稿本显示,他能将清代诸家技法模仿得以假乱真。但1940年代与齐白石的交往,成为其艺术觉醒的转折点。现存于北京画院的《墨牡丹》习作上,齐白石的批注"要学虾之活,勿画牡丹之死"清晰可见。这句箴言如同利刃,划破了传统牡丹画的华丽茧房。

在1956年创作的《雨润红姿》中,可见其革命性突破:花瓣不再遵循"三矾九染"的工笔规范,而是以破锋散笔横扫,利用生宣的晕化特性,让水色自然交融形成肌理。这种"写"出来的花瓣,边缘带着毛茸茸的质感,仿佛能嗅到晨露的湿润。枝干处理更是颠覆传统——将篆书笔意融入没骨法,中锋转侧锋的瞬间,枯湿浓淡瞬息万变,老干新枝的生死轮回在笔锋起落间完成。

其独创的"错彩镂金"设色法更值得玩味。在《国色天香》四条屏中,他大胆将胭脂与石绿碰撞:先用淡墨勾出花瓣轮廓,趁湿注入饱和的洋红色,在颜色将干未干时点染石绿斑点。这种看似冲突的配色,经水色渗化后竟呈现出宝石般的璀璨效果,恰似白居易诗中"千片赤英霞烂烂"的视觉转化。

二、时空折叠:四维空间中的牡丹叙事王雪涛的牡丹之所以充满生命力,关键在于他打破了花卉画的平面叙事。在1962年《晨露》中,画面右下角探出的半片残叶暗藏玄机——叶片上的虫蚀孔洞采用"透光皴"处理,通过背面淡绿与正面深绿的叠染,营造出阳光穿透叶片的视错觉。这种微观时空的刻画,让静态画面有了晨光移动的流逝感。

其对空间维度的探索在《风中牡丹》达到巅峰:画面主体是倾倒45度的白牡丹,花瓣的飞白笔触带着明显的速度感;左下角三片飘落的花瓣,分别呈现正面、侧面、背面的不同形态,组成"落花三部曲";背景用淡墨横扫出的虚影,暗示着风势的持续方向。这种将瞬间动态分解为连续影像的表现手法,比马奈《草地上的午餐》对时间的解构早出半个世纪。

在《月下牡丹》中,他更创造出"嗅觉空间"。通过花瓣的冷暖色渐变(上端偏蓝表现月光,下端偏紫暗示花香),配合若隐若现的墨蜂,观者仿佛能透过视觉通感闻到夜风中的芬芳。这种多维度感知的营造,让宋代文人追求的"香中别有韵"有了现代诠释。

三、文化符号的重构:从富贵花到精神图腾

三、文化符号的重构:从富贵花到精神图腾王雪涛对牡丹的文化重塑,始于对传统寓意的"祛魅"。在1973年特殊历史时期创作的《傲霜》,画面中凌寒绽放的白牡丹颠覆了"牡丹不耐寒"的物性认知。画家故意保留枝干上的冰凌刻画,用金石味的焦墨勾勒出花瓣的锐利边缘,将柔美牡丹转化为铮铮铁骨的精神象征。这种意象转化,与当时知识分子的精神坚守形成隐秘对话。

其晚年的《涅槃》系列更显哲学深意。在六尺整张的《火中牡丹》里,他用朱砂混合赭石表现燃烧的花瓣,黑色灰烬中隐约可见新芽萌发。这种"向死而生"的意象构建,将牡丹从世俗的富贵象征升华为生命轮回的禅学符号。值得玩味的是,画面右上角题跋引用的是李商隐"锦瑟无端五十弦",却故意隐去后半句,留下弦外之音的空白。

对民间美术的化用是其符号创新的另一密钥。在《闹春图》中,他将剪纸艺术的平面构成与皮影戏的动态韵律融入画面:牡丹花头呈放射状排列,借鉴窗花纹样;绿叶的锯齿状边缘明显带有剪纸刀味;穿梭其间的雀鸟造型夸张,翅膀角度让人联想到皮影关节。这种雅俗共冶的处理,让牡丹画跳出文人案头,拥有了民俗的生命力。

四、争议与启示:现代性转型的得与失

王雪涛的革新之路并非全获赞誉。1980年代就有评论家指出,其《墨牡丹》系列中过于强调形式构成,导致"牡丹不牡,墨韵失魂"。在《构成一号》中,他将花瓣解构为几何图形,虽然充满现代感,但确实削弱了牡丹的生物学特征。这种探索与吴冠中的形式美主张形成对照,反映出传统花鸟画现代转型的普遍困境。

其色彩实验也引发过争议。在1982年巴黎个展引发轰动的《彩虹牡丹》,采用丙烯颜料与水墨混合,创造出霓虹般的光泽效果。这种跨媒材尝试虽然拓展了水墨边界,但部分传统派认为"失了水墨本真"。有趣的是,青年艺术家却从中看到了传统与潮流融合的可能性,这场争论本身成为艺术史演进的生动注脚。

站在当代视角回看,王雪涛的得失恰恰构成完整的启示录。他在《创作笔记》中写道:"画牡丹三十年,方知要画的不是眼中花,而是心中花。"这句话揭开了写意精神的本质——所有技法革新终须回归心灵表达。那些未完成的实验性作品,就像他画中永远含苞待放的花蕾,为后来者指明继续探索的方向。

结语:不谢的牡丹

结语:不谢的牡丹当我们在数字化时代重审王雪涛的牡丹,会发现其超越时空的艺术价值。那些摇曳在宣纸上的花朵,既是传统美学的当代转译,也是东方写意精神的生动注脚。在中央美术学院藏品库,那幅未及题款的《春风第一枝》永远定格了画家的最后笔触——盛开到极致的花瓣边缘,有一滴未曾晕开的宿墨,像极了不肯坠落的朝露,等待着永恒春天的到来。