春日的梅江河畔,绵延一里的桃花灼灼盛放,如烟似霞。与这片绯红隔水相望的,是一座青砖黛瓦的碑亭——它静立江岸,与流水相伴两百余年,斑驳的砖石间镌刻着杨梅镇的渡口往事,更承载着侨乡游子沉甸甸的乡愁与家国情怀。

这座看似寻常的碑亭,实则是中华传统慈善精神的浓缩——它既是“分文不取”的义渡之所,又是“施茶解渴”的温情驿站。古人云:“渡人如渡己”,在传统中国,“义渡”二字凝聚着最朴素的善行。杨梅乡绅们深谙此道。无需官府号令,他们自发筹资建船、捐田养工,让往来行人“过江如履平地”,更在亭内设桌椅茶缸,为跋山涉水的旅人递上一碗清茶,将“义渡”与“义茶”两大善举合二为一。这般设计,让奔波劳顿的赶路人,在歇脚饮茶间感受暖意。

碑亭的存在,折射出传统社会“民为邦本”的治理智慧。清代碑文记载,义渡管理规约严明:渡工不得向红白事人索钱,收支账目“明明白白”,甚至将规条镌刻成谱分发乡邻。这般透明与公正,即便今日看来,仍令人叹服。

二、拾级而上:触摸时光的纹理探访碑亭的路,本身便是一场时光之旅。从梅江南岸的木浮桥起步,48级石阶蜿蜒而上,其中18级青石古阶尤显沧桑。石缝间的凹痕,是竹杠挑夫经年累月的印记;阶旁残存的古石墙,曾是渡口商旅歇脚的凭依。这段石阶在美丽乡村建设中重见天日时,村民纷纷自发参与清理,“仿佛触摸到了祖辈的呼吸”。

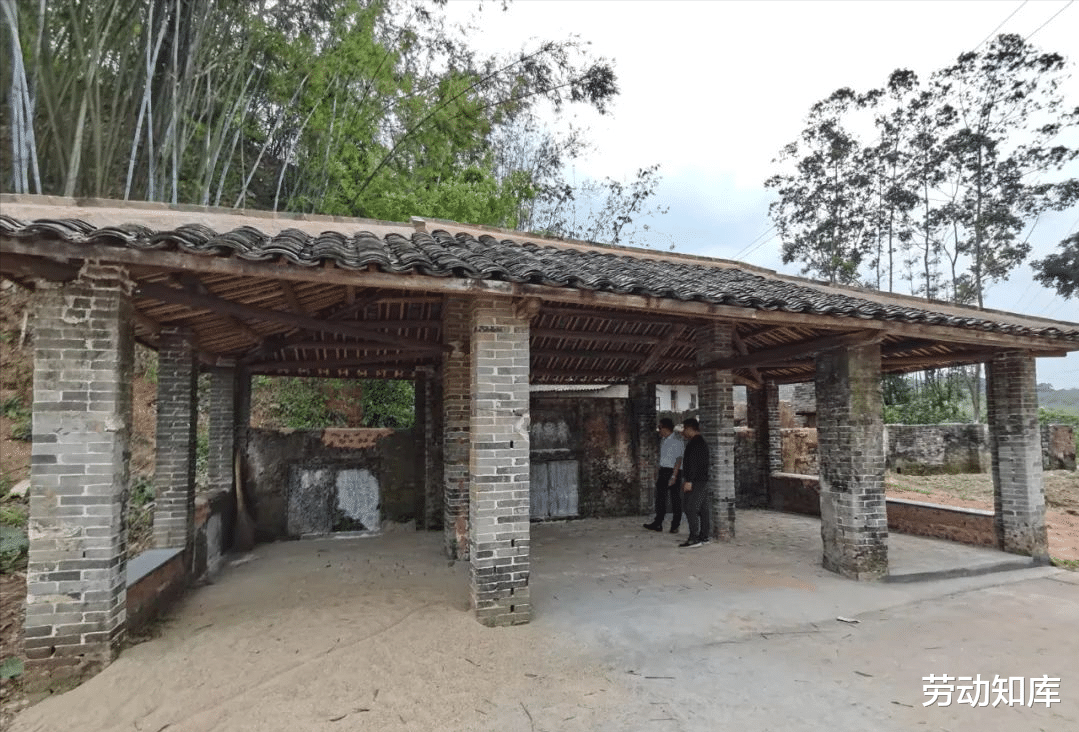

登顶石阶,一座青砖碑亭豁然眼前。亭长十米,宽七米,十二根砖柱撑起斜坡瓦顶,檐角飞翘如燕尾,砖缝间苔痕斑驳,诉说着风雨侵蚀的岁月。亭内墙体上,“义渡碑亭”四字楷书遒劲如初,下方两方青石碑文虽经剥蚀,却因后人涂灰修复,字迹仍可辨识:左为嘉庆十二年(1807年)《梅江义渡谱序》,详述建亭初衷;右为光绪三十四年(1908年)《重修序》,记录水毁重修始末。碑侧捐助名单中,封氏、潘氏等大族赫然在列,印证着“义举传家”的乡贤传统。

梅江河作为绣江最大支流,自古是容县南部的“黄金水道”。明代杨梅圩“商铺二百,竹排如梭”,陶器、瓷器顺流直抵广州,再转大船驶向东南亚。义渡的便利,让杨梅人敢于“闯南洋”——清嘉庆年间,15万华侨从此启程,在槟城、吉隆坡拓荒垦殖。他们用血汗钱通过“侨发祥”“宏昌号”等侨汇庄寄回家乡,滋养了学堂、桥梁与祠堂。如今古街上南洋风情的骑楼,正是侨胞“衣锦还乡”的见证。

绣江航线历史上形成南北贯通的运输网络,上行可至杨梅镇及北流石碗咀,下行可达梧州与广东惠州等港口。这条黄金水道主要承担松香、桂皮、竹编制品及木柴等农副产品的运输任务,其中港把木柴因港澳市场需求旺盛,单批次运量常超10万公斤。

早年绣江航运以木帆船为主,受季节性水文影响显著。每年冬季至次年春季的枯水期,某些浅滩水深仅约20厘米,船舶需通过人工扒砂清理航道方能通行。为应对复杂水文条件,容县水运社创新改造船舶技术,拆除传统船桨和尾篷,采用反水板推进系统,使船体尾部先行,形成独特的"到尾去"船型。

航运效率呈现显著方向差异。顺流而下时,从容县至藤县仅需1.5日航程;而逆流返程则需耗时7日以上,期间需依靠风帆动力与纤夫拉拽。航行过程中常遇浅滩阻碍,船工需跳入江中徒手清淤,常被砂石划伤,夜间航行时更需面对暗流与礁石的双重风险。这种"昼行夜泊、人船协力"的运输方式,生动展现了传统内河航运的艰辛与智慧。

渡口更见证过烽火岁月。1949年冬,解放玉林的战役在此打响。白崇禧的部队在容县布下三道防线,企图阻止解放军进攻玉林地区。国民党将领胡若愚殒命梅江畔,数千溃兵仓皇逃散,鲁道源则仓促换装,往玉林城区方向逃去,第三道防线土崩瓦解。而碑亭默立如磐石,成为历史更迭的沉默证人。

四、侨心归处:一亭一渡总关情对于海外游子,义渡碑亭是“根”的图腾。加厚堂封氏家族的故事尤为动人:清代举人封猷中举后,族人借义渡往返两岸,百年间走出7名贡监生、4名举人、2名进士。1936年,封凤子从复旦大学毕业,秘密投身革命,在戏剧中传递进步火种。

2019年以来,海内外乡亲捐资,重修码头、建侨心桥、拓景观步道。2023年“情聚侨乡美”活动上,侨胞一次性捐款160万元。如今的杨梅古街,修缮一新的侨汇庄化作文化展馆,腊月里蒸年糕的香气萦绕骑楼——那用木鳖果浆染色的年糕,既是“年年高”的吉兆,更是游子舌尖的乡愁。

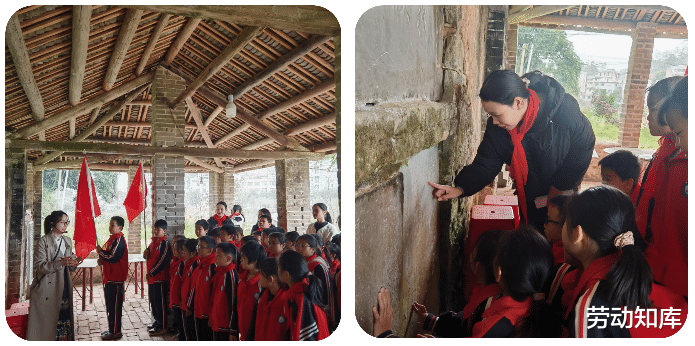

大家对梅江义渡评价,规条之完备“超越时代”。而今,这种精神正以新形式延续:村民组建志愿队定期清扫碑亭;学校将义渡故事编入乡土教材;每年三月三,山歌对唱、五色糯米饭飘香梅江畔,归侨与乡民共跳竹竿舞,让“乐善好施”的美德代代相传。

2023年,杨梅镇入选“中国华侨国际文化交流基地”,百年渡口化身文旅地标。春日的梅江河畔,千株桃花灼灼其华,游客在碑亭前拍照打卡,归侨轻抚捐助名单上先祖的名字潸然泪下。亭外江水奔流不息,仿佛仍在吟唱那首未尽的离歌与归梦。

一座义渡碑亭,承载的何止是渡人过江的旧事?它是慈善精神的活化石,是侨乡史诗的刻度尺,更是家国情怀的纪念碑。当现代桥梁早已取代古老渡船,当电子汇款瞬息可达千里,碑亭依然以青砖为骨、碑文为魂,守护着中华民族“尚义求真”的精神血脉。或许,这正是文明传承最动人的模样——纵使时光流转,那份对故土的眷恋、对善美的追求,永远如梅江水般滔滔不绝,生生不息。

参考资料

玉林新闻网-玉林晚报,2023年3月16日玉林日报微报公众号,2023年3月17日中国新闻网,2024年2月10日容县三月三活动指南,2025年3月26日中国侨网,2024年2月10日