《日藏林语堂红楼梦英译稿整理与研究》,宋丹著,中国社会科学出版社2022年10月版。

该书整理和研究了宋丹在日本八户市立图书馆发现的林语堂未公开的《红楼梦》英译原稿(以下简称“林稿”),该著是其主持的国家社科基金青年项目的结项成果,结项鉴定优秀。

全书分研究篇与整理篇两大部分,总计65.3万字。研究篇共11章,大体分为林稿的内部研究与外部研究两类。

第1-9章的内部研究涉及了林语堂对《红楼梦》的认识、翻译历程与底本、编译策略、译稿修改、文化翻译、诗词韵文翻译、副文本、叙事重构、人物形象重构等问题。主要考证了林语堂翻译《红楼梦》使用的底本与翻译历程,回答了林语堂未直接出版译稿而在日本转译出版的疑问;论证了林语堂的翻译与研究相互映射,翻译《红楼梦》既是其向世界传播中华优秀文化的毕生追求之体现,亦是其呼应而又有别于主流的红学主张之呈现;分析了林稿情节整合衔接自然,译文简明地道,重视再现日常细节、传统文化与诗意等维度,展现了林稿所刻意追求和再现的文学性;考察了林稿的叙事重构与人物形象变异所反映的东西文化差异,及林语堂的个人经历与审美倾向。

第10-11章的外部研究主要是对林稿的日文转译本的研究和对林稿与其他译本的比较研究。

林稿虽尚未公开出版,但出自日本翻译家佐藤亮一之手的日文转译本早在1983年就由日本六兴出版社出版。作者探究了该转译本的翻译特色及林稿由此在日本产生的影响。而从作者对林稿与英、德、日等其他外文译本的比较研究可知:林稿是一个成功的编译本,重视后40回与侍女故事是其有别于其他编译本的两大特征。

整理篇由22个表格组成,分为两类:第一类借鉴《红楼梦大辞典》,并根据林稿实际情况,整理了人名、称谓、地名、服饰、饮食、医药、器用、建筑园林、职官、典制、岁时、礼俗、宗教、词语典故、俗谚等惯用表达、戏曲词汇、诗词韵文总计17个中国传统文化的原文与林稿对照整理表;第二类是林稿的注释、主要人物描写翻译及评论、修改笔记、误译及偏移原文翻译、翻译拔萃整理表5个。以期通过分门别类的整理,更形象直观地了解林稿,并为学界提供研究林稿的一手文献与翔实资料。

前言

研究篇

第一章 林语堂对《红楼梦》的认识

第一节 北京口语教材《红楼梦》

第二节 王国维的影响

第三节 红学研究与翻译的互相映射

第二章 翻译历程与底本考证

第一节 翻译历程

第二节 底本考证

第三章 编译策略

第一节 译前准备

第二节 删除

第三节 整合

第四节 概括

第五节 增补

第四章 译稿修改

第一节 词汇层面

第二节 句子层面

第三节 语篇层面

第五章 文化翻译

第一节 人名

第二节 称谓

第三节 建筑、器用、服饰

第六章 诗词韵文翻译

第一节 林语堂对《红楼梦》诗词韵文的态度

第二节 取舍诗词韵文的考量

第三节 诗歌翻译主张与实践

第七章 副文本

第一节 序言

第二节 注释

第八章 叙事重构

第一节 时空建构

第二节 文本素材的选择性采用

第三节 标示式建构

第四节 人物事件的再定位

第九章 人物形象重构

第一节 艺术家灵魂与骑士气概的贾宝玉

第二节 《红楼梦》里英雌多

第三节 《红楼梦》里英雄少

第十章 佐藤亮一日文转译本

第一节 产生背景

第二节 出版社的改写与宣传定位

第三节 译者的改写

第四节 翻译质量

第五节 影响

第十一章 译本比较

第一节 林稿与王际真英文编译本的比较

第二节 林稿与库恩德文编译本的比较

第三节 林稿与松枝茂夫日文编译本的比较

第四节 林稿与霍克思英文全译本的比较

结语

附录一 误译考察

附录二 林稿序言原文及译文

整 理 篇

一 人名翻译整理表

二 称谓翻译整理表

三 地名翻译整理表

四 服饰翻译整理表

五 饮食翻译整理表

六 医药翻译整理表

七 器用翻译整理表

八 建筑园林翻译整理表

九 职官翻译整理表

十 典制翻译整理表

十一 岁时翻译整理表

十二 礼俗翻译整理表

十三 宗教翻译整理表

十四 词语典故翻译整理表

十五 俗谚等惯用表达翻译整理表

十六 戏曲词汇翻译整理表

十七 诗词韵文翻译整理表

十八 注释整理表

十九 主要人物描写翻译及评论整理表

二十 修改笔记整理表

二十一 误译及偏移原文翻译整理表

二十二 译文拔萃整理表

参考文献

后 记

——日藏林语堂《红楼梦》英译稿发现始末[1]

一、寻找契机

2013年初,笔者在南开大学外国语学院刘雨珍教授门下攻读博士学位,在作博士学位论文《〈红楼梦〉日译本研究》时,同门师姐推荐了一本日本推理作家芦边拓以《红楼梦》为蓝本改编创作的推理小说《红楼梦的杀人》[2],在后记里,看到芦边拓罗列的参考日译本名单中,有一部佐藤亮一译自林语堂(1895—1976)英译The Red Chamber Dream的译本。[3]

《红楼梦杀人事件》

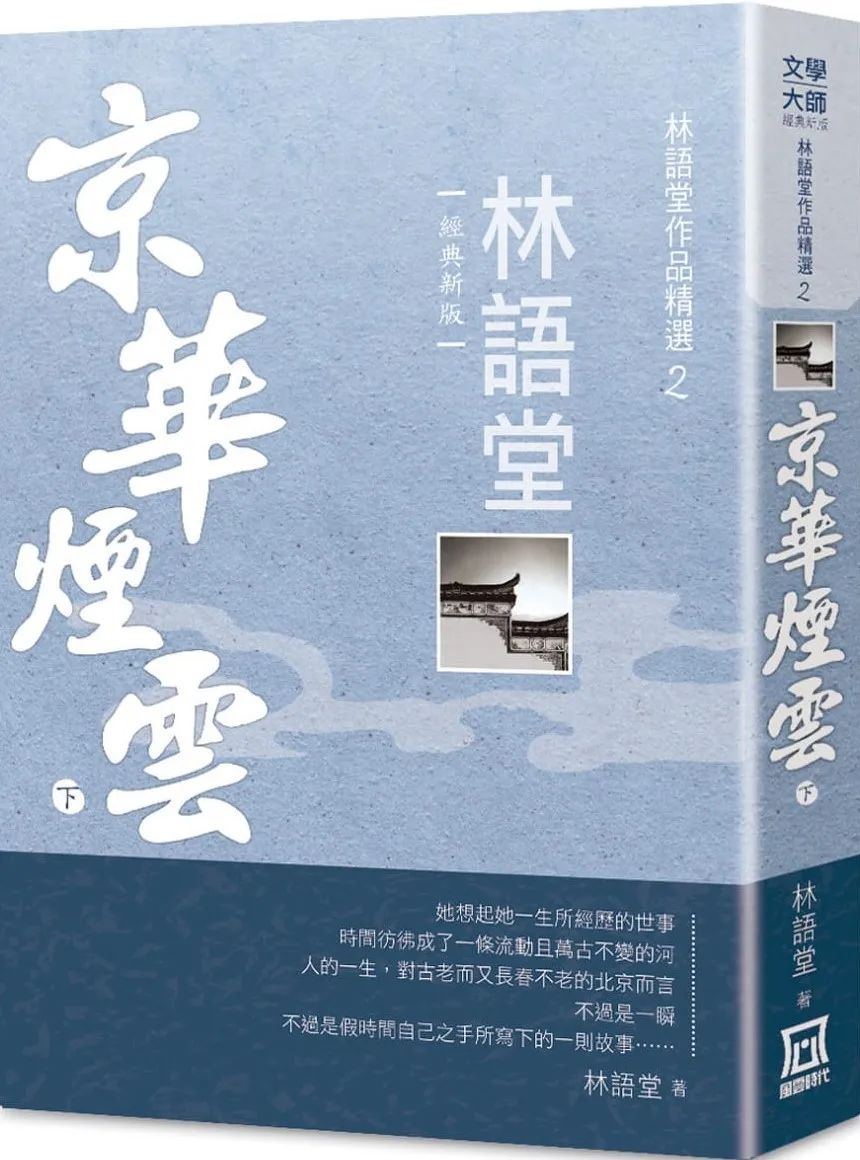

笔者非常吃惊,因为对于林语堂翻译《红楼梦》一事,当时的学界基本持否定或怀疑态度。原因是林语堂的长女林如斯(1923—1971)为Moment In Peking的中译本《京华烟云》(又称《瞬息京华》)撰写的《关于〈京华烟云〉》一文中有这样的记载:“一九三八年的春天,父亲突然想起翻译《红楼梦》,后来再三思虑而感此非其时也,且《红楼梦》与现代中国相离太远,所以决定写一部小说。”[4]

笔者经调查后得知我国台湾学者刘广定曾撰文介绍在日本看到了翻译家佐藤亮一根据林语堂《红楼梦》英译稿转译的日译本,此文后来收入其专著《大师的零玉》。

2008年,上海的文汇出版社引进该书版权,以《大师遗珍》之名在内地出版,但当时并未引起学界广泛关注。

然后,笔者在日本国立国会图书馆和国立情报学研究所的两大网站上以「紅楼夢 林語堂」为关键词搜索,发现的确有六兴出版社1983年出版的林语堂编、佐藤亮一译的《红楼梦》四册本和第三书馆1992年出版的林语堂编、佐藤亮一译的『ザ・红楼梦』单册本。

在日译本的译者后记里,佐藤亮一详细介绍了林语堂委托他在日本转译出版《红楼梦》英译稿的来龙去脉。

我翻译本书的契机——由于我翻译了林语堂先生的《京华烟云》(1939年)、《杜十娘》(1950年)《朱门》(1954年)及其他著作的关系,多年以前就与先生过从甚密。每逢先生来日,都会碰面……

1970年的夏天,我们日本笔会的成员出席了在台北召开的第三届亚洲作家大会,与时任中国台湾笔会会长的林先生及其夫人交谈甚欢。林先生对古老中国怀抱浓浓乡愁,他说唯有日本京都尚存东方文化的美妙,因而对京都情有独钟。

三年后的1973年11月,我收到了林博士从香港寄来的包裹,是他耗时十余年英译的The Red Chamber Dream。几个月后,又一个指出译文更正之处的包裹寄过来了,林先生希望我用两年左右的时间翻译出来在日本出版。

我深感肩负重任。因为之前翻译过先生的作品,所以还算顺利地开始了将先生的名译翻译为日语的工作。在翻译过程中,对抱有疑问之处和中文表达等,与先生通信数十次请教。因为身兼教职,外加其他工作,我无法全身心投入翻译,眼见时光飞逝,先生于1976年3月26日在香港宅邸与世长辞(笔者按:林语堂在香港玛丽医院辞世),享年81岁,我的日文译本也就只能供奉灵前了……

佐藤亮一(1907—1994)是日本著名翻译家,出生于青森县三户郡名久井村,毕业于庆应义塾大学法学部政治科。毕业后先后就职于时事新报、东京日日新闻社(现每日新闻社),是日本翻译家协会、日本作家协会、日本文艺家协会成员。从每日新闻社退休后,任庆应义塾大学讲师、慈惠医科大学讲师、共立女子大学教授。

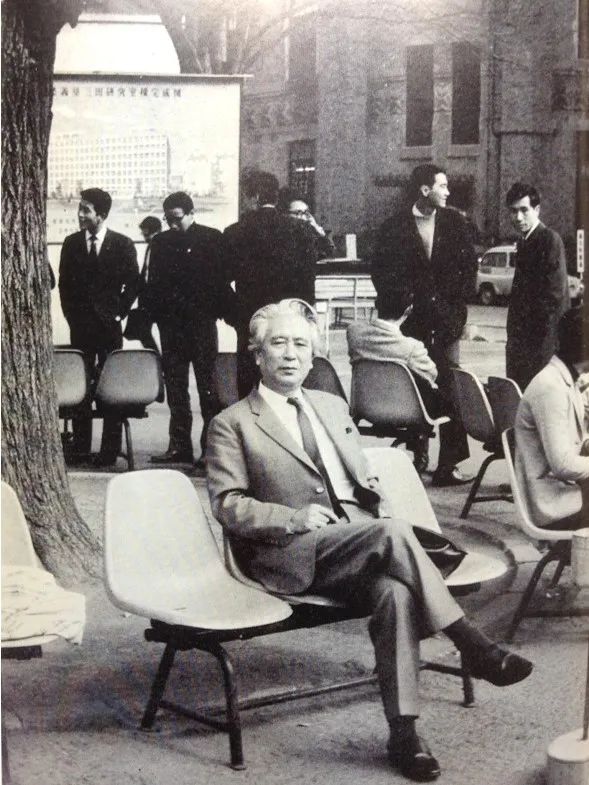

佐藤亮一在任教的庆应义塾大学校园留影

曾代表日本出席第一届文学翻译家国际会议、国际翻译家会议、第三届亚洲作家会议等。1984年荣获国际翻译家联盟颁发的国际翻译奖。1988—1994年担任日本翻译家协会会长。翻译了林语堂著、译的《京华烟云》《朱门》《杜十娘》《匿名》《红楼梦》《中国传奇小说》,查尔斯·奥古斯都·林德伯格的《圣·路易斯号精神》,丘吉尔的《第二次世界大战》,赛珍珠的《大地》等大量英文作品,毕生著、译作达170余部。

由此可见,佐藤亮一是日本翻译界德高望重之人,又是林语堂诸多作品的日译者,因此他在译者后记中的讲述应该可信,况且又有日文转译本为证。至此,笔者基本相信林语堂的确翻译了《红楼梦》。但佐藤亮一没有提及翻译工作结束后,是如何处理原稿的。当务之急是寻找到林语堂英译《红楼梦》原稿的下落以彻底证明此事。

二、日本寻访

林语堂1976年去世,而佐藤亮一的日文转译本是在7年后的1983年才出版的,所以笔者最初推测林语堂的英译原稿可能还在日本。后来才知道,这一貌似武断的推测恰好是找到译稿的关键。个中缘故,稍后再述。

林语堂先生

2014年年初,笔者由南开大学公派至日本早稻田大学文学研究科交换留学,得到了能在日本寻找译稿的便利条件。

出版日译本的六兴出版社创立于1940年,曾是日本出版界的中坚力量,出版了大量文艺、学术类书刊,后因在泡沫经济时期投资房地产失败,于1992年倒闭。

出版社这条重要线索断了,接下来只能在佐藤亮一身上寻找突破口了,而佐藤亮一于1994年就已去世。笔者经多方调查,在『現代日本執筆者大辞典 77/82』[5]『現代翻訳者事典』[6]两部词典里找到了他在东京的住址。前去探访时,却是人去楼空。虽知希望渺茫,但当时认为这是唯一线索,因此后来又去过该地多次。

终于有一次从一位热心邻居福冈女士处打听到佐藤亮一的夫人佐藤雅子女士尚在人世,不过由于年岁已高,已入住养老院,无法与人交流;而且佐藤夫妇无亲生子嗣。

笔者通过福冈女士辗转联系到了佐藤雅子的监护人川野攻先生,得知佐藤夫人已将佐藤亮一的藏书及资料等捐赠给了位于日本东北青森县的八户市立图书馆。

随后电话联系该图书馆,馆员岩冈女士告诉笔者佐藤夫人为这批藏书资料所做的目录里,的确有一条「林語堂 紅楼夢 タイプ原稿」(林语堂 红楼梦 打字原稿)的记录,但佐藤夫人在捐赠时曾叮嘱图书馆,在她健在时,不要对外公开这批藏书,因此图书馆需要笔者提供佐藤夫人监护人的书面许可,方能阅读这批藏书资料。年事已高的夫人可能是担心公开后,会受到外界打扰,才有此叮嘱。

2014年8月底,在导师协助下,经与川野攻先生多次沟通后,笔者终于拿到了书面许可,前往八户市立图书馆,看到了佐藤亮一的藏书,其中就含有林语堂《红楼梦》英译原稿。

林稿装在一个底色为棕绿色、带黑色细条纹的油皮纸包裹里,是从香港用航空包裹的形式邮寄到日本的。

林语堂邮寄给佐藤亮一的林稿包裹外观

在油皮纸中央所贴白色包裹单的左右两边均有用蓝色油性笔手写的收信人信息,是分别用繁体汉字和英文书写的佐藤亮一的联系地址及姓名;包裹单左上端还有英文印刷体的寄件人地址,该地址最顶端是用蓝色油性笔手写的“Lin”。油皮纸的右上端贴了四张印有英国女王伊丽莎白二世头像的邮票,其中,面值为20港元的2张、10港元的1张、1港元的1张。

林稿是用打字机打出来的,单面打印,共859页,厚约9厘米。稿纸长27.5厘米、宽22厘米,版心长22厘米、宽15厘米。稿件里有林语堂不同时期用黑色钢笔、黑色圆珠笔、黑色油性笔、蓝色钢笔、蓝色油性笔修改的大量笔记,其中尤以黑色钢笔所做笔记最多且遍布全稿。另外还有一些用铅笔和红色圆珠笔所做的笔记,以日文为主,应该是佐藤亮一在翻译时所做。

佐藤亮一用铅笔在林稿的书名页记载“11.23(金)”[7]“1973”“1-835”,在第29章第一页用铅笔记载“Received 23, November/73”;林语堂在第29章第一页用黑色圆珠笔记载“Package 2, pp. 353-835”。可见原稿是分“开头—第28章”(第1—352页)、“第29章—结尾”(第353—835页)两包,于1973年11月23日寄到佐藤亮一处的。

林稿侧面外观

在林稿的书名页,林语堂将《红楼梦》的书名译为“The Red Chamber Dream”,“The”和“Red Chamber Dream”分上下两行书写,书名下面用括号标注了副书名“A Novel of a Chinese Family”(中国家庭小说)。紧接在书名下是“By Tsao Shuehchin”(曹雪芹著)、“Translated and Edited by Lin Yutang”(林语堂译、编)。

林稿含Introduction(序言)、Author’s Preface(作者自云)、Prologue(序幕)、Chapter 1-64、Epilogue(尾声)五部分(具体见书)。分为七卷,是对原著120回的编译。

其中,“作者自云”至第38章对应原著前80回,译文章数[8]与对应原著回数之比为0.5,译文正文所用稿纸为482页,平均每回用稿纸6.025页;第39章至“尾声”对应原著后40回,译文章数与对应原著回数之比为0.675,译文正文所用稿纸为346页,平均每回用稿纸8.65页。由此可见林语堂对后40回的重视程度。这与他在《平心论高鹗》中所持的后40回系高鹗“据雪芹原作的遗稿而补订的,而非高鹗所能作”主张[9]和他对后40回文笔的赞赏是紧密相关的。

佐藤亮一的日文转译本将林稿的七卷改为四册,每册大标题与各章小标题均有大的改动,但章节数和各章内容未变。

林稿注释采用了文内注和脚注相结合的方式。文内注171条,脚注111条。文内注以称谓、姓名的说明居多,脚注主要是对译文里涉及的中国传统文化因素的解释说明和林语堂本人对某些原著人物或情节的见解等。

林稿扉页

林稿总计翻译了约44处原著的诗词曲赋。含卷首诗“满纸荒唐言……”、《西江月》、《护官符》、宝玉陪同贾政游大观园时题的诗句、《葬花吟》、《题帕三绝》第3首、刘姥姥所念打油诗与酒令、《秋窗风雨夕》、芦雪广即景联句、真真国女孩所作五律、黛玉弹琴吟唱的第4章、宝玉悼念晴雯所作的词、妙玉扶乩的乩文、第120回唱词“我所居兮,青埂之峰……”、卷末诗“说到辛酸处……”及其他零散韵文。

佐藤亮一在日译本的书后注释里抄录了部分诗歌的林语堂的英译文,但并不全,尤其是缺《葬花吟》《秋窗风雨夕》与芦雪广即景联句等重要韵文的英译文。

林稿序言部分包括对作品、主人公与象征、曹雪芹、翻译四方面的介绍与评述。“作者自云”翻译了原著第一回楔子部分自“作者自云”至“说来虽近荒唐,细玩深有趣味”;没有“却说那女娲炼石补天之时”至五绝“谁解其中味”的译文;在“作者自云”结尾处,佐藤亮一用铅笔标注了「○[10]稿につづく」(接○稿)、“It is told that”[11](据说)、「ヌケ」(脱落),在林稿“序幕”结尾处,他再次用铅笔标注了「Author’s Preface 欠」(作者自云缺)。

林稿第1章首页

然而,佐藤亮一的日文转译本里却没有缺少这部分内容,也许是林语堂在修订稿里已经补上了,也许是佐藤亮一参考既有日译本做了添补,不得而知。从日文翻译篇幅推断,缺少部分大约相当于两张英文稿纸,如果林语堂真有翻译,或许在修订稿里可以看得到。除此以外,日藏林稿保存完好,未见任何纸张脱落或字迹不清之处。

另外,在林稿序言第三部分后有林语堂用黑色圆珠笔撰写的3页英文手写稿,主要评介了1954年之后近20年里曹雪芹研究的新成果,其中谈到了周汝昌、吴恩裕两位学者的研究,尤其是重点介绍了吴恩裕20世纪70年代初发现的《废艺斋集稿》。

这3页手写稿是林语堂后加上去的,手写稿的笔迹连同分布在各章的林语堂的修改笔迹,与台北林语堂故居所藏林语堂其他手写稿的笔迹相同,再次证明了稿件的真实性。

林语堂为前言增加的有关红学进展的手写稿

三、修订稿的存在

佐藤夫人在林稿上面附了一纸留言,时间是平成11年(1999)年11月12日。留言全文如下。

这是最初寄来的稿子,不久又寄来了修订稿。修订稿同其他书一起寄到了台北市的林语堂纪念馆。

如果去台湾的话,请一定要去一趟林语堂氏的纪念馆。

佐藤亮一在日译本的译者后记里说“几个月后,又一个指出译文更正之处的包裹寄过来了”。看来,这“又一个”“包裹”里装的就是佐藤夫人所说的修订稿。

林稿末页

为确定此事,笔者从八户市立图书馆回来后,重新调查了佐藤亮一和佐藤雅子的相关文献。

佐藤雅子1928年出生于大阪,原名结城雅子。毕业于东京女子高等师范学校附属高等女学校的国语部。毕业后先后在出版社、演剧研究所工作过。1950年与佐藤亮一结婚。1953年,日本テレビ(日本电视台)建台时入职,成为该台第一位女主持人。1957年,辞职回归家庭,全身心支持丈夫事业。

佐藤夫妇共著了『翻訳秘話―翼よ、あれがパリの灯だ』[12](《翻译秘话——翅膀啊,那是巴黎的灯光》)一书。

日本八户市立图书馆藏佐藤亮一、佐藤雅子夫妇出席佐藤一著译作品满100部纪念会的合影

书中,佐藤亮一在「林語堂博士との出会い」(《与林语堂博士的邂逅》)一文中再次回忆了他受林语堂的委托翻译《红楼梦》的经过[13];而佐藤夫人在「地下鉄」(《地下铁》)一文中也提及了此事。

林语堂先生为了让外国人也能很好地理解《红楼梦》,在保留这部长篇的风格的同时,巧妙归纳至简明易懂的程度,并用英文撰写了原稿。1973年,林先生委托我丈夫务必把他用打字机打出来的原稿翻译出来。[14]

芙蓉书房1996年出版的佐藤亮一翻译的《京华烟云》日译本『北京好日』的下卷,有佐藤夫人撰写的“刊行寄语”。

这篇“刊行寄语”也提到了佐藤亮一翻译《红楼梦》的经过。而且其中有一条笔者之前没有注意到的重要线索,那就是提到了林语堂英译《红楼梦》修订稿的下落。

在九州大学合山究教授的帮助下,往台北的林语堂纪念馆寄送了我丈夫翻译的林先生的《京华烟云》《朱门》《杜十娘》《中国传奇小说》《红楼梦》等作品的译本、打字机打印的珍贵的原著、照片、资料等,以祈愿先生冥福。[15]

在八户市立图书馆,笔者看到佐藤夫人把丈夫与她收藏的所有资料,包括书籍、原稿、照片、信件等都做了妥善的分类整理,并放到一个个纸箱里,且每箱资料都会留下说明文字。其中唯独没有与林语堂相关的照片和通信。

林语堂故居

看到这段记载,笔者终于明白佐藤夫妇不光是把林语堂英译《红楼梦》的修订稿寄回了台北的林语堂纪念图书馆(现名林语堂故居),而且是在九州大学合山究教授的协助下,把他们收藏的与林语堂相关的所有资料连同这份修订稿一并寄到了林语堂纪念图书馆。

四、台北寻访

看到佐藤夫人的留言后,笔者致电台北的林语堂故居咨询,得到的答复是没有这批资料。但笔者不想就此放弃,于2014年11月,前往林语堂故居找寻这份资料。很遗憾,最终也没能找到这份修订稿。

不过,这次寻访还是有一定收获的。笔者在查阅故居的一个编号为M06、名为“红楼梦相关研究资料”的档案袋时,发现里面有与佐藤夫人寄赠资料相关的一些线索。

《红楼梦新解:一部性别认同障碍者的乌托邦小说》

首先,档案袋里有一封九州大学合山究教授写给当时的馆长杨秋明的日文信件。

信是用很粗的黑色油性笔写在一张约A3纸大小的白色硬纸上的,写信时间是1988年1月29日。从信中可知,合山究受佐藤夫妇委托,将与林语堂相关的资料寄到台北,而合山究又委托当时台北医学部的陈秀云转交给林语堂纪念图书馆。

合山究在信中称:“《红楼梦》的影印原稿尚未出版,非常珍贵。请保管在纪念图书馆。如果我能在美国找到出版社,可能会用到。”这封信件后还附有一张约A4纸大小的白纸,纸上文字用蓝色钢笔写成,是对合山究信件的中文翻译。合山究这封信证明了前述佐藤夫人在“刊行寄语”中的记载是真实可信的。

再者,这个档案袋里还有一张白色便笺,纸上用铅笔记录了「紅楼夢 イントロダクション プロローグ 本文 1~41章まで 1.18.’88 整理 於東京 佐藤」(红楼梦 序言 序幕 本文 1~41章 1988.1.18 整理 于东京 佐藤)。这张便笺应该是佐藤夫妇在把修订稿寄到台北之前,对这份稿件所做的整理记录的原件。

从这份记录看,与初稿相比,修订稿并不完整,缺少第42—64章和“尾声”(也不排除第42—64章和“尾声”的原稿放在另一个包裹的可能性)。

除此以外,还有两张比A4纸略大的纸上复印了一些信息,应该也是佐藤夫妇对原稿和其他寄赠资料所做的整理记录及相关信息。其中一张纸上复印了五项信息:

① 包含上述便笺原件所记内容。

②捐赠的日文译本的清单。含分别于1952年、1972年出版的『北京好日』各一套,『西域の反乱』(《朱门》)、『紅楼夢』、『マダムD』(《中国传奇小说》)各一套。

② 四条看似是日本翻译家协会会刊的发行信息。

④两条日文整理记录之一:「林語堂先生写真 四種類計八枚」(林语堂先生照片 四种总计八张)。

⑤两条日文整理记录之二:「翻訳に関する参考書簡 林先生よりの 佐藤亮一 合山先生経由」(与翻译相关的参考书信 来自林先生 佐藤亮一 经由合山先生)。

六兴出版社1983年版《红楼梦》第1册封面

另一张纸(图0-27)上端复印了两张便笺的内容,下端复印了佐藤亮一名片的正反面(正面日文、背面英文),三项复印内容上各有一个佐藤亮一印章的复印痕迹。

其中一张便笺上记载了:「Red Chamber Dream Translated by Lin Yutang(1954年 昭和29年) ニューヨーク new york 日本文訳 佐藤亮一 1980年8月3日 雨天 全部3153枚(日本文)」(红楼梦 林语堂译 〔1954年 昭和29年〕 纽约 纽约 日文翻译 佐藤亮一 1980年8月3日 雨天 全部3153张〔日文〕);另一张便笺及其下端记载信息与前一张大致相同。

既然合山究的信件和佐藤夫妇对寄赠资料所做整理记录的一张原件与若干复印件都在故居,那说明林稿修订稿在1988年年初时,的确已寄到故居。

《苏东坡》

从合山究的信件被翻译为中文以及相关信息的复印件来看,当时接手此事的工作人员有专业的文物保护知识、通晓日语,而且也较重视这份资料。这个人有可能是当时的馆长杨秋明,笔者在林语堂故居看到他用中文翻译的合山究研究林语堂的日文论文,可见他懂日语。

合山究是日本著名的中国文学研究者,也是研究林语堂的专家,还翻译过林语堂的《苏东坡传》和《八十自述》,现为九州大学名誉教授。

笔者向他致电咨询,因年代久远,他已不记得此事。杨秋明是台北市立图书馆已退休的馆员,曾因工作表现杰出获蒋介石接见。林语堂纪念图书馆从1985年建馆至1999年由台北市立图书馆负责经营。笔者委托台北市立图书馆的人事室联系上了杨秋明的家人。遗憾的是,家人称他已得重病住院,谢绝拜访。笔者又委托台北市立图书馆转交咨询此事的信件给其家人,未收到回复。

在林语堂故居,笔者不仅查看了文物清册,而且还获得允许,在工作人员陪同下,进入文物储藏室仔细查看了每一份文物,但最终没有找到这份修订稿,看来稿件仍在故居的可能性很小。

林语堂故居从1999年起改由台北市文化局管理,台北市文化局先是委托了佛光人文社会学院经营至2005年,2005年后又委托东吴大学经营至今。现在的工作人员对此事毫不知情。笔者还联系了林语堂的秘书黄肇珩女士和研究林语堂的学者秦贤次先生等,但他们对此事也均不知情。

《林语堂传》

这份修订稿现在何处,已无从得知。现在想来,如果笔者最初没有判断原稿还留在日本,而又看到佐藤夫人为『北京好日』撰写的“刊行寄语”的话,那就会认定稿件已寄到台北林语堂故居,就只会去故居寻找,而不会发现日本所藏的这份原稿了。

好在日藏林稿除开头的“作者自云”部分可能有两页左右的译稿遗失之外,堪称完好。可能遗失的稿子的部分内容在林稿的“尾声”有所体现,所以并不能断言日本所藏的这份原稿有遗失。

林稿“作者自云”未翻译第一回“却说那女娲氏炼石补天之时”至五绝“谁解其中味”,但“尾声”翻译了该部分的“空空道人因空见色”至“谁解其中味”,插入第120回“不过游戏笔墨、陶情适性而已”后、五绝“休笑世人痴”前。从林语堂相似情节仅翻译一次的翻译原则来看,不太可能在“作者自云”和“尾声”重复翻译该部分内容。

笔者仔细比对了佐藤亮一日译本的正文与林稿,基本上能逐句对应;而且从佐藤亮一在这份原稿上所做的翻译笔记来看,他应是以这份原稿为底本翻译的。可见林语堂的修订稿改动幅度应该不大。

六兴出版社1983年版《红楼梦》第2册封面

但即便如此,修订稿的价值也是不容忽视的。而且,随修订稿一同寄回故居的还有林语堂与佐藤亮一的通信、照片及其他资料。其中,应该就含有林语堂委托佐藤亮一翻译《红楼梦》英译稿的信件,以及两人关于《红楼梦》翻译问题的数十次通信。

这些信件结合中国嘉德香港2021春季拍卖会公开的林语堂晚年书信(见本书第二章),能进一步揭示林语堂委托佐藤亮一转译及在日本联系出版商的来龙去脉;同时也是研究林语堂翻译工作的第一手文献。盼有识之士行动起来,共同寻找寄到台北的这份修订稿及相关信件资料的下落。

五、林稿版权归属与出版事宜

2015年7月24日,南开大学外国语学院召开新闻发布会,对外宣布笔者发现日本所藏林语堂《红楼梦》英译原稿一事,《光明日报》、《中国青年报》、《中国日报》(China Daily)等报社记者到场采访并报道了此事[16]。

当年8月,笔者博士毕业,就任湖南大学外国语学院助理教授;翌年申报国家社科基金青年项目“日藏林语堂《红楼梦》英译原稿整理与研究”并获批立项(项目号:16CWW006),此后潜心整理和研究林稿。

其间,笔者联系上了林语堂三女林相如,得知林语堂作品的版权由林相如和已故二女儿林太乙(林玉如)的女儿、儿子三位继承人共同享有,其全球版权由英国柯蒂斯·布朗公司(Curtis Brown Group Ltd.)代理[17],该公司委托英国安德鲁·纳伯格联合国际有限公司(Andrew Nurnberg Associates International Ltd.)北京代表处负责管理林语堂作品的中文翻译版权。北京代表处首席代表黄家坤女士也发邮件告知笔者林稿出版须取得他们的授权。

《我这一生:林语堂口述自传》

笔者又联系了八户市立图书馆,并告知了林语堂作品的版权归属事宜,图书馆因此咨询日本著作权协会,明确了林稿版权的确归林语堂的三女林相如,已故二女林太乙的女儿黎志文、儿子黎至怡三位继承人共同享有。

2021年,上述项目顺利结项后,有几家出版社委托笔者联系林语堂家人与八户市立图书馆沟通林稿出版事宜。图书馆的市史编纂室负责人回复笔者,他们已将全稿电子化,并联系上了林语堂后人,三位继承人告知图书馆凡要使用此稿者,联系版权代理人获得授权书,提供给图书馆,即可拿到电子版。

继承人通过代理人回复称:为尊重林语堂生前意愿,暂不出版该稿。对该决定,笔者表示遗憾与尊重,并静待转机。

我发现日本所藏林语堂《红楼梦》英译原稿的过程,遇到过一些困难,但总的而言很幸运:一是我出身日语语言文学专业,能找到林稿,存在偶然因素;二是寻找过程是单线寻找,其中任何一个环节出现问题,都不可能找到。

说到偶然因素,现在回过头来看:如果不是喜欢《红楼梦》,我博士毕业论文的选题不会选择当时较冷门的《红楼梦》日译研究。

《日本红学史稿》

2013年,如果不是同门师姐韩雯博士因我关注《红楼梦》在日本,向我推荐芦边拓的推理小说《红楼梦的杀人》,很少关注推理小说的我,也不会去看这本书。

如果不是觉得这本小说是难得一见的比较文学的案例,我不会去研究它的后记,也就不会知道佐藤亮一的日文转译本,因我当时尚未彻底调查日本到底有多少《红楼梦》日译本。

如果不是南开大学和日本早稻田大学有交换留学的项目,我就没有机会去日本寻找林稿。

如果不是博士导师刘雨珍教授鼓励我到日本后寻找林稿,我可能不会下此大海捞针的决心。

在赴日留学之前,我就已经拿到佐藤亮一的日文转译本并据此写了一篇研究林语堂英译的论文,但在投稿之际,导师劝说还是应该找到第一手文献再研究不迟。

到日本后,如果我先看到佐藤雅子为佐藤亮一的《京华烟云》日译本撰写的“刊行寄语”,就会认定林稿已寄回台北林语堂故居,因而只会去台北寻找,而不会发现日本所藏的林稿了。如果佐藤夫妇未捐赠林稿给八户市立图书馆,而是作为私人收藏品待价而沽,我更不可能找到。

佐藤雅子女士留言

说到单线寻找,其中每个关键环节都遇到了善良的热心人。2014年3月,我抵达早稻田大学开启留学之旅。起初调查了一些文献,也跟一些人士打听过佐藤亮一和六兴出版社的联系方式,都没有线索。

4月,南开大学日语系的孙雪梅老师托我在御茶水女子大学调查文献。在该校图书馆,我调查了孙老师嘱托的文献后,就漫无目的地翻阅书籍,无意中看到《现代翻译者事典》,就查看了佐藤亮一的信息,其中居然有家庭住址,随后在另一本《现代日本执笔者大辞典》中也看到了相似信息。

找到了关键线索,我又惊又喜。当时猜想佐藤先生虽已去世,他的家人也许还住在那里,于是抱着试试看的想法,给这个地址写了封信,但一直未收到回信。

5月上旬,我根据该地址找到位于东京都新宿区的佐藤家,周围是独门独栋、现代风格的住宅小楼,唯独佐藤家是一栋古色古香的日式建筑,可庭院荒芜,敲门也无人回应。

《红楼梦人名索引》

恰巧隔壁邻居武藤先生在洗车,我就打听了一下,他说佐藤夫人好像住院了,不时会有一位保洁员过来打扫房子。我把联系方式留给武藤先生,拜托他如果保洁员过来,就联系我。

但等了两个多月,音信全无,写信给武藤先生也未收到回复。于是我又去了一次佐藤家,想着再跟武藤先生打听打听;去前还准备了一封写给佐藤亮一家人的信件,打算拜托武藤先生转交给保洁员,请保洁员带给佐藤亮一的家人。信中提到自己正在寻找林语堂的《红楼梦》译稿,请求拜访佐藤雅子夫人、查阅佐藤亮一藏书等。但武藤先生不在家。

我鼓起勇气敲了佐藤家隔壁另一位邻居的门,开门的福冈女士面色和善,告诉我佐藤家现无人居住,佐藤夫妇也无子嗣,听说佐藤夫人已入住养老院了,她不清楚是哪家养老院,好像有一位横滨的亲戚是她的监护人,但她没有这位亲戚的联系方式。

我提起武藤先生说的保洁员的事情,她说是有这么回事。我就把原本准备好的信件委托给她转交,相互还留了联系方式,并得知福冈女士全名是福冈めぐみ。

当时正值酷暑,佐藤家到电车站步行需要二三十分钟,我中途中暑,颇感难受,但还是平安回到留学生宿舍。

回到宿舍后,我发邮件向福冈女士道谢,她回复道:保洁员大叔有时一周来打扫两三次,有时若回了乡下老家,就会两周左右才来一次,一般是早晨过来,她最近工作繁忙,短时间内不一定能见到,让我耐心等待。

《红楼梦艺术论》

不料三天后,即发邮件告诉我说:她已把我的信件转交给保洁员大叔,拜托他请横滨的亲戚直接跟我在信中备注的联系方式联系,并叮嘱我如果一直未收到回复,就跟她说,她会再帮我向保洁员打听。此后两周,收到了佐藤夫人监护人川野攻先生的邮件。

如果没有福冈女士与不知名的保洁员大叔的热心相助,如此渺茫的事情是很难见到希望的,我发邮件感谢福冈女士,她鼓励我做好研究,并说我的努力令她感动,反跟我道谢。她的善良与修养令我难忘。

川野先生应该是一位企业家,他在邮件中告诉我:佐藤雅子夫人确实已入住养老院,身心俱衰,难以与人面谈,佐藤亮一先生的藏书已于十多年前寄赠八户市立图书馆。

我检索八户市立图书馆官网,并没有林稿信息,于是致电图书馆,后来的事情如本书前言所述:由于佐藤夫人嘱咐图书馆在她生前不要公开藏书,图书馆需要我出示佐藤夫人或其法定监护人签名盖章的书面许可信。我请导师斧正了请求川野先生开具许可信的邮件,后川野先生欣然邮寄了许可信给我。

9月,我携带许可信,前往位于日本东北地区青森县的八户市立图书馆。从新干线八户车站下车,乘坐小火车前往八户市内。蓝天白云下,小火车穿梭在一望无垠的秋季田野,别有风味。

伊藤漱平译本《红楼梦》

到达图书馆,馆员岩冈女士带我到阅览室,稍等片刻后,岩冈女士抱着一叠厚厚的稿子过来了,就是林语堂1973年邮寄给佐藤亮一的译稿。由于前期调查已使我深信译稿的存在,在亲眼看到时心情平静,并未太激动。而是赶紧坐下仔细翻阅全稿,并与佐藤亮一的日文转译本做了初步比对,断定即林稿无疑。

不觉到了图书馆闭馆时间,我跟岩冈女士道谢并约定翌日继续前来查阅。出图书馆一看,才发现四周一片漆黑静谧,与繁华东京的夜晚迥然不同。

我迷路了,手机导航又不给力,猛然想起白天来图书馆的路上瞥见的告示,提醒女士夜行小心,略感不安。终于走到了稍微明亮的大路上,除了偶尔疾驰而过的汽车外,行人稀少。

远远看到一个穿着水手服、十五六岁、学生模样的女孩子骑自行车过来,便叫住她问路,女孩留着清爽短发,朴实憨厚,说一口日本东北方言,纯朴的笑容驱散了我的不安。她说我要去的酒店和她回家的路顺路。

去酒店的路上下起了毛毛雨,女孩推着自行车和我并肩行走、聊天。她说自己刚从补习班下课,将来想去东京上大学。后来的日子,我偶尔会想起女孩的笑容,不知她的愿望实现没有。

因为佐藤雅子夫人在译稿上留言,提到林语堂的修订稿等寄回了台北林语堂故居。我从八户市立图书馆回来后,就想去台北调查一趟。

《京华烟云》

在导师协助下,报名参加了真理大学的学会,几经周折,拿到了从日本去中国台湾地区的入境许可书。学会报告结束后,旋即赶往林语堂故居。故居主任蔡佳芳和几位馆员热情接待了我,并对我的调查工作给予了大力协助。

如前言所述,虽然在故居没能找到修订稿,但也发现了一些线索。最后离开故居那晚,我在林语堂先生墓前鞠躬致敬,下决心助他出版遗稿。

从早稻田大学回国后,我一边撰写未完成的博士学位论文,一边求职。随即是答辩、毕业、新闻发布会、结婚、就职、生育等。

顺利获得国家社科基金青年项目立项后,虽也断断续续研究林稿,但公私繁忙,无法全身心投入研究。因此申请了国家留学基金委的公派出国项目,幸蒙京都大学人文科学研究所井波陵一教授、永田知之副教授厚爱,于2018年7月至2019年7月,前往该研究所访学一年,专注整理和研究林稿。每天早上去京大图书馆埋头研究,晚上再回宇治的宿舍,日复一日。

《平心论高鹗》

从京都大学回国后,我又继续花了一年半时间在林稿的研究上,于2021年2月提交结项,5月底结项鉴定结果出来,以优秀结项。五位匿名评审专家对结项成果给予高度评价,并提出了中肯的修改建议。多年努力获得认可,我备感欣喜、惶恐与感激。

顺利结项后,出版林稿的事情就提上议事日程了。中国社会科学出版社有意出版,但林语堂先生的后人称:为尊重林语堂生前意愿,不出版译稿。

如本书第二章所述,林语堂先生1973年修订译稿,认为出版意义非凡,联系了六家欧美出版社未果后,又委托佐藤亮一在日本转译出版;1976年,去世前两个月还在校订译稿,并称自己的英文非常优雅。怎么会不想出版译稿呢?

我百思不得其解,深感遗憾,却无可奈何,唯有期待林家后人改变心意,让全世界读者能够欣赏林语堂先生优美的《红楼梦》译文。唯一欣慰的是,林稿在八户市立图书馆得到了妥善保存,并已全稿电子化,联系林语堂作品在中国的版权代理人,获得授权书,出示给图书馆,即可看到林稿电子版。

我能找到林稿并顺利出版拙作,并非一己之力。离不开母校南开大学提供的赴日留学的宝贵机会;离不开导师刘雨珍教授的谆谆教导、鼓励与帮助;也离不开佐藤亮一、佐藤雅子夫妇的高尚,福冈女士和保洁员大叔的热心,川野攻先生的帮助,八户市立图书馆、林语堂故居的协助等。

湖南大学外国语学院刘正光教授、张佩霞教授对我有知遇之恩,学院慷慨资助拙作出版;资深翻译家、南开大学教授刘士聪先生、浙江大学文科资深教授许钧先生欣然应允为拙作撰写推荐语,刘雨珍教授同时撰写了序言与推荐语;早稻田大学文学研究科冈崎由美教授、京都大学人文科学研究所井波陵一教授、永田知之副教授为我在日本的留学、访学工作提供了诸多便利;许钧教授与《外语教学与研究》主编王克非教授,《曹雪芹研究》《中国文化研究》编审段江丽教授,中国艺术研究院红楼梦研究所研究员孙玉明教授、张云教授给予后生晚学发表成果的珍贵机会;林语堂故居蔡佳芳主任不仅在我赴故居调查时与工作人员热情接待我,还第一时间告知我关于中国嘉德香港2021春季拍卖会公开林语堂晚年亲笔书信的消息;安德鲁·纳伯格联合国际有限公司北京代表处首席代表黄家坤女士热心帮助联络林语堂后人及柯蒂斯·布朗公司;学界同人天津外国语大学冯智强教授、温州大学王丽耘教授、杭州师范大学卜杭宾博士慷慨分享文献,湖南大学邱春泉博士大力协助调查国外文献;中国社会科学出版社责任编辑杨康老师专业且敬业,对拙作的编校与出版付出了巨大心血,杨老师和参与拙作编辑、校对、排版、封面设计的全体工作人员的努力令拙作增色不少;五位国家社科基金匿名评审专家的鉴定意见给了我鼓励、信心与改进的方向;全国哲学社会科学工作办公室、国家留学基金管理委员会、南开大学、湖南大学为青年学者发展提供了经费支持与优质平台,一并致以最真挚的感谢!

南开大学发现日藏林语堂英译《红楼梦》原稿发布会部分参会者合影。

人生一事不为则太长,欲为一事则太短。从知道林稿存在到找到林稿,再到立项、研究、结项、出版专著,九年时间如白驹过隙。我深刻体会了学术研究的不易与快乐,自身能力与知识之不足,也痛感女性研究者平衡事业与家庭、工作与生活的艰难。谢谢家人对我一如既往的爱与支持!

宋丹

2022年9月1日

2023年,作者获国家留学基金委资助,前往日本东北大学访学。其间,再次前往八户市立图书馆调查林稿,拜访了图书馆的文献负责人龙尻祐贵先生,跟他交流了林稿的保存情况,建立了友好联系。

据悉,图书馆已经把林稿每一页都扫描成了清晰的黑白照片,对林稿的出版持积极支持的态度。

笔者再度通过黄家坤女士与林语堂先生家人取得联系,最新得知林先生家人婉拒出版的理由是认为日本所藏林稿不是定稿,出版或恐影响林先生名誉。

如上所述,据2021年嘉德春拍公开的林语堂晚年书信可知,1973年6月,林语堂先生将《红楼梦》英译稿打印6份,分别寄给了美国、英国、意大利等六家出版社商询出版事宜未果。当年11月,林先生将译稿寄给佐藤亮一,委托其转译为日语,两年内在日本出版,目前八户市立图书馆所藏的林稿即这份1973年11月邮寄的译稿。虽然数月后,林先生又寄去了修订稿,但有写作经验的人士都知道,校书如秋风扫落叶,假以时日,林先生还会修订译稿也未可知。

《林语堂自画像》

林先生家人通过黄家坤女士联系笔者,希望笔者告知林先生1973年联络并邮寄译稿的欧美出版社的名单,以便找到定稿,使林稿出版问世。

笔者做了积极回复,并表示八户市立图书馆所藏林稿与林先生寄到六家欧美出版社的译稿内容是一致的,否则林先生也不会在商询出版无果后,将这份译稿寄给佐藤亮一并委托其转译出版。

林稿具有重要的文化意义与文献价值,期待林先生家人改变心意,促成出版,完成林先生遗愿。

作者近照

宋丹,湖南湘阴人,南开大学博士,湖南大学外国语学院教授,博士生导师,岳麓学者,入选“湘江青年社科人才”培养工程。主持国家社科基金项目2项,省社科基金项目2项。在《外语教学与研究》《中国比较文学》《中国翻译》《红楼梦学刊》等发表论文数十篇,出版专著1部。获第十五届湖南省社会科学优秀成果奖二等奖,第十届湖南省外国语言与翻译优秀成果奖一等奖。

上下滑动查看注释

注释:

[1] 前言前四小节据《日藏林语堂〈红楼梦〉英译原稿考论》(原载《红楼梦学刊》2016年第2辑)一文修订而成。[2] 笔者曾撰文《〈红楼梦〉在当代日本——以推理小说〈红楼梦的杀人〉为中心》发表在《外国问题研究》2013年第4期上,后被中国人民大学复印报刊资料《外国文学研究》2014年第4期全文转载。

[3] 芦辺拓:『紅楼夢の殺人』,東京:文芸春秋社2007年版,第441頁。这部推理小说于2006年由台湾地区的远流出版公司翻译出版,译者为黄春秀;于2008年由大陆的群众出版社翻译出版,译者为赵建勋。台湾版和大陆版均将书名译为《红楼梦杀人事件》,前者翻译了芦边拓的后记,后者没有翻译。

[4] 林如斯:《关于〈京华烟云〉》,载林语堂《京华烟云》(下册),郑陀、应元杰译,春秋社出版部1941年版,第1003页(感谢天津外国语大学冯智强教授慷慨提供该文献的准确信息)。

[5] 『現代日本執筆者大辞典 77/82』,東京:日外アソシエーツ株式会社1984年版,第574頁。

[6] 『現代翻訳者事典』,東京:日外アソシエーツ株式会社1985年版,第261頁。

[7] 这里的“金”是日语里星期五(金曜日)的略写,经查,1973年11月23日的确是星期五。

[8] 此处计算时,将“作者自云”与“序幕”各算一章,“尾声”算一章。

[9] 林语堂:《平心论高鹗》,群言出版社2010年版,第95页。

[10] 此处有一字无法识别。

[11]“It is told that”可能是“却说那女娲炼石补天之时”至五绝“谁解其中味”一段译文的开头。

[12] 「翼よ、あれがパリの灯だ」是佐藤亮一为自己翻译的查尔斯·奥古斯都·林德伯格(Charles Augustus Lindbergh,1902—1974)的《圣·路易斯号精神》(Spirit of St. Louis)日译本所取的日文书名,对于该书名,他一直引以为傲。

[13] 佐藤亮一、佐藤雅子:『翻訳秘話―翼よ、あれがパリの灯だ』,東京:恒文社1998年版,第55頁。

[14] 佐藤亮一、佐藤雅子:『翻訳秘話―翼よ、あれがパリの灯だ』,東京:恒文社1998年版,第171—172頁。

[15] 佐藤雅子:「刊行に寄せて」,見林語堂『北京好日』,佐藤亮一訳,東京:芙蓉書房1996年版,第575頁。

[16]《林语堂英译〈红楼梦〉原稿在日本被发现》,《光明日报》2015年7月27日第7版;《林语堂英译本〈红楼梦〉原稿在日本被发现》,《中国青年报》2015年7月26日第2版;Lost in Translation for more than 40 Years, China Daily, 2015-07-29. p. 9。

[17] 20世纪50年代,林语堂与庄台公司关系破裂后,委托英国经纪公司柯蒂斯·布朗代他与出版公司接洽。见林太乙《林语堂传》,陕西师范大学出版社2002年版,第218页。