与胡适“新红学”一代宗师的地位很不匹配,胡先生本人对于《红楼梦》的评价很一般,甚至可以称作“酷评”。其中尤以其在1960年11月20日给苏雪林的书信中的说法为典型:

《胡适红楼梦研究论述全编》

我写了几万字考证《红楼梦》,差不多没有说一句赞颂《红楼梦》的文学价值的话。……也曾指出我只说了一句“《红楼梦》只是老老实实的描写这一个‘坐吃山空’、‘树倒猢狲散’的自然趋势,因为如此,所以《红楼梦》是一部自然主义的杰作。”

其实这一句已是过分赞美《红楼梦》了。

……

我向来感觉,《红楼梦》比不上《儒林外史》,在文学技术上,《红楼梦》比不上《海上花列传》,也比不上《老残游记》。[1]

仅仅几天后的11月24日,胡适在给高阳的书信中再次重申了这一观点:

我常说,《红楼梦》在思想见地上比不上《儒林外史》,在文学技术上比不上《海上花》(韩子云),也比不上《儒林外史》——也可以说,还比不上《老残游记》。[2]

不得不说,胡适对《红楼梦》的感情太复杂。

作为中国古代小说研究领域的开山祖师,从1921年的《〈红楼梦〉考证(改定稿)》到1961年的《题刘铨福家的〈竹楼藏书图〉》,四十年间胡适为《红楼梦》耗费了太多精力。

1948年12月5日,胡适匆匆离京,扔下一百余箱的藏书,却挑选了珍藏多年的甲戌本《红楼梦》“作为对一、二万册藏书的纪念”[3],可见胡适对《红楼梦》的重视。

因此,在苏雪林与高阳未经允许把胡适批评《红楼梦》的信件公开之后,胡适先生马上开始感到“不安”,甚至认为自己“对不起”曹雪芹。并且在1961年1月17日给苏雪林和高阳的信中对自己之前的说法进行了解释和补充:

《胡适全集》

曹雪芹有种种大不幸,他有天才而没有受到相当好的文学训练,是一个大不幸。他的文学朋友都不大高明,是二大不幸。他的贫与病使他不能从容写作,使他不能细细改削他的稿本,使他不得不把未完成的稿本钞去换银钱来买面买药,是三大不幸。他的小说的结构太大了,他病中的精力已不够写完成了,是四大不幸。这些都值得我们无限悲哀的同情。[4]

这封信里,“一大不幸”是说《红楼梦》的“文学技巧”;“二大不幸”是说《红楼梦》的“思想见地”,亦前信所提及。

这“两大不幸”时贤多有论及:宋广波先生认为胡适之所以认为《红楼梦》的文学造诣不高,在于“西方的文学理论尚未传入我国”,而胡适“最拿手的还是考证法”;[5]陈文新先生以“新文化”为切入点,对胡适“《红楼梦》在思想见地上比不上《儒林外史》”的论断进行了深入的分析,指出胡适“对逃避责任的行径极度厌恶”,并且有着“以判断代替了解”的误区[6];都议论深微,堪称卓识。

笔者所提供的只是另一种观察视角,亦诸位先生所启发:众所周知,胡适研红与其鼓吹“白话文运动”和“国语运动”密不可分[7]。

《中国新文学大系·建设理论集》

1935年,胡适在《〈中国新文学大系·建设理论集〉导言》把新文学运动(即“白话文运动”)的中心理论总结为“活的文学”与“人的文学”[8]。

胡适先生在1961年对于《红楼梦》的“酷评”中的前两大“不幸”正可以在这里找出缘由:“一大不幸”是说《红楼梦》的文学技巧与“活的文学”之间的龃龉;“二大不幸”是说《红楼梦》的思想见地与“人的文学”之间的枘凿。而“三大不幸”即“红楼未定”,“四大不幸”即“红楼未完”,这两大“不幸”实际上相互联系,不可分割,也与胡先生此前的一贯主张颇有差异。

笔者亦拟将这两大“不幸”合而论之。试析如下,以求引玉。

一

所谓“活的文学”,是与“死”的文言相对应,指的是白话文学,为了减少一般人对于“俗语”、“俚语”的厌恶轻视,也被胡适称作“国语文学”[9],并且把以明清小说为代表的白话文学称为“文学之正宗”。

事实上,胡适最初对中国古代小说评价并不高,原因之一就在于“看浅易文言,久成习惯,今日看高等之艰深国文,辄不能卒读”[10],这几乎与他后来鼓吹的“活的文学”观念背道而驰。1908年,胡适在《白话(一)爱国》中这样说:

又如我们中国最擅长的是文学,文哪!诗哪!词哪!歌曲哪!没有一国比得上的……[11]

《新青年》

这一类观点实在与当时一般的知识青年没有什么不同。

1917年,胡适在《新青年》发表《文学改良刍议》,成为白话文学最忠诚的鼓吹者,“五四”时期最引人瞩目的弄潮儿。不知道让1917年的胡适之来评价1908年的胡嗣穈,会是怎样一番场景。

可以说,留美七年正是胡嗣穈化蛹成蝶、璞玉成璧,最终成为胡适之的关键时期[12]。“活的文学“观念也早在胡适回国之前就已经形成:

总之,文学革命,至元代而登峰造极。其时,词也,曲也,剧本也,小说也,皆第一流之文学,而皆以俚语为之。其时吾国真可谓有一种“活文学”出世。倘此革命潮流不遭明代八股之劫,不受明初七子诸文人复古之劫,则吾国之文学必已为俚语的文学,而吾国之语言早成为言文一致之语言,可无疑也。但丁(Dante)之创意大利文,却叟(Chaucer)诸人之创英吉利文,马丁路得(Martin Luther)之创德意志文,未足独有千古矣。[13]

年轻时的胡适

需要注意的是,胡适一直把五四前后对白话文的提倡比拟为“文艺复兴”[14]。在文艺复兴时期诸位大家中,又以莎士比亚最得胡适的青睐。

考《留学日记》,可知单是1911年,胡适就阅读了《亨利四世》(Henry IV)、《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet)、《无事生非》(Much Ado)、《哈姆莱特》(Hamlet)、《李尔王》(King Lear)、《暴风雨》(The Tempest)、《麦克白》(Macbeth)等主要戏剧,撰写了《Shakespeare’s Wife》、《Romeo and Juliet一剧之时间的分析》、《Ophelia论》等多篇札记论文,甚至还背诵了《罗密欧与朱丽叶》的精彩篇章[15]。

考虑到那是胡适留美初期,受到英文水平等原因的限制,胡先生阅读莎剧书花费的时间往往比较长,相比于后来的阅读来说自然也更为刻苦认真。

莎士比亚无疑也就成了胡适留美期间用力最深、也最熟悉的作家之一。而莎翁戏剧由无人问津慢慢发展成为煌煌正典,也说明英语这样的地方语言也能够取代古典的拉丁语来书写文学。

这无疑启发了当时的胡适,让他看到了《水浒》、《三国》、《西游》也可以和莎士比亚的戏剧一样,取得“第一流文学”的合法性:

莎氏之诸剧,在当日并不为文人所贵重,但如吾国之《水浒》《三国》《西游》,仅受妇孺之欢迎,受“家喻户晓”之福,而不能列为第一流文学。至后世英文成为“文学的语言”之时,人始知尊莎氏,而莎氏之骨朽久矣。[16]

《胡适未刊日记辑注》

而在此后胡适对于古代文学的研究过程中,“活的文学”观念一直贯穿其中,甚至成了一种审美法则:

要读书不须口译,演说不须笔译;要施诸讲坛舞台而皆可,诵之村妪妇孺皆可懂。不如此者,非活的言语也,绝不能成为吾国之国语也,绝不能产生第一流的文学也。[17]

这在胡适先生《国语文学史》和《白话文学史》中有集中体现。如果把这两本书中胡适有过负面评价的作品整理出来,就会看得尤其明显:

《国语文学史》

表1 《国语文学史》、《白话文学史》二书中负面评价的文学作品一览表

评价对象

出处

评语

辞赋

《白话文学史》第一编《唐以前》第四章《汉朝的散文》

“文学成了少数清客阶级的专门玩意儿,目的只图被皇帝‘第其高下,以差赐帛’,所以离开平民生活越远,所以渐渐僵化了,变死了。”

司马相如

《白话文学史》第一编《唐以前》第四章《汉朝的散文》

“这种狗监的文人做了皇帝的清客,又做了大官,总得要打起官腔,做起人家不懂的古文,才算是架子十足。”

王莽诏书

《白话文学史》第一编《唐以前》第四章《汉朝的散文》

“应用的散文从汉初的朴素说话变到这种恶劣的假古董,可谓遭一大劫。”

陆机《文赋》

《白话文学史》第一编《唐以前》第八章《唐以前三百年中的文学趋势(300—600)》

“这种文章,读起来很顺口,也很顺耳,只是读者不能确定作者说的是什么东西。”

六朝的记事文

《白话文学史》第一编《唐以前》第八章《唐以前三百年中的文学趋势(300—600)》

“但史料的来源多靠传记碑志,而这个时期的碑传文字多充分地骈偶化了,事迹被词藻所隐蔽,读者至多只能猜想其大概,既不能正确,又不能详细,文体之坏,莫过于此了。”

六朝的玄理诗

《白话文学史》第一编《唐以前》第八章《唐以前三百年中的文学趋势(300—600)》

“大概这个时代的玄理诗不免都走上了抽象的玄谈的一路,并且还要勉力学古简,故结果竟不成诗,只成了一些玄谈的歌诀。”

颜延之

《白话文学史》第一编《唐以前》第八章《唐以前三百年中的文学趋势(300—600)》

“颜延之是一个庸才,他的诗毫无诗意;鲍照说他的诗像‘铺锦列绣,亦雕缋满眼’,钟嵘说他‘喜用古事,弥见约束’,都是很不错的批评。”

谢灵运

《白话文学史》第一编《唐以前》第八章《唐以前三百年中的文学趋势(300—600)》

“但他受辞赋的影响太深了,用骈偶的句子来描写山水,故他的成绩并不算好。”

杜甫的某些律诗

《白话文学史》第二编《唐朝》第十四章《杜甫》

“如《诸将》等篇用律诗来发议论,其结果只成一些有韵的歌括,既不明白,又无诗意。《秋兴》八首传颂后世,其实也都是一些难懂的诗迷。”

“三十六体”的骈文运动

《国语文学史》第二编《唐代文学的白话化》第四章《晚唐的白话文学》

“这种骈偶文体有一种大用处,他能于没有话说时做出文章来,故最适宜于庙堂文字之用。”

温庭筠、李商隐的诗

《国语文学史》第二编《唐代文学的白话化》第四章《晚唐的白话文学》

“这种诗有两种大用处:一是人读了不懂;二是因为人读了不懂,故人不知道你究竟说了没有。”

苏、黄的一部分诗

《国语文学史》第三编《两宋的白话文学》第二章《北宋诗》

“这种诗除了极少部分之外,并没有文学价值,并不配叫做诗,只可叫做‘诗玩意儿’,与诗谜诗钟是同样的东西。”

刘克庄《读崇宁后长编》

《国语文学史》第三编《两宋的白话文学》第三章《南宋的白话诗》

“这种诗只是议论,很少好诗。”

一部分宋诗

《国语文学史》第三编《两宋的白话文学》第三章《南宋的白话诗》

“宋诗不幸走错了路道,故走入用典和韵种种‘诗玩意儿’的魔道上去。”

北宋“因袭的文人小词”

《国语文学史》第三编《两宋的白话文学》第四章《北宋的词》

“他们都是因袭的,模仿的,想做‘肖子’的。这一类因袭的不是真宋词。”

姜夔《暗香》、《疏影》

《国语文学史》第三编《两宋的白话文学》第五章《南宋的白话词》

“我们读了,和不曾读一样,竟不知道他说了些什么。”

“这种毫无意义的词,偏有人说是‘前无古人,后无来者;自立新意,真为绝唱!’我真不懂了。”

吴文英的词

《国语文学史》第三编《两宋的白话文学》第五章《南宋的白话词》

“这派的词只会‘堆砌’,堆砌成七宝楼台,并非十分难事;但这种堆砌成的东西,禁不起分析;一分析,便成了砖头灰屑了。”

“吴文英那班‘低能’的文人,气力只有那么大,掮不起书袋,偏要掉书袋,所以压死在书袋底下,万劫不得翻身了!”

张炎的词

《国语文学史》第三编《两宋的白话文学》第五章《南宋的白话词》

“可惜他们自己只缺少这一点豪气,故走向书袋里去,爬不出来了。”

禅宗和儒家的语录

《国语文学史》第三编《两宋的白话文学》第六章《两宋白话语录》

“普通的平民全不懂得他们说的‘公案’、‘话头’、‘尊德性’、‘道问学’是些什么鬼话。”

而《红楼梦》文本的复杂性,也让胡适对它的评价产生出分化的现象:

《白话文学史》

一方面,胡先生认为其打破了“团圆的迷信”,把《红楼梦》与《儒林外史》《水浒传》并列,并称之为“活文学”;但是《红楼梦》的文学技巧终于遭到胡适先生的“酷评”,实在于《红楼梦》与《儒林外史》、《水浒传》等小说大有不同,表现出对于“活的文学”法则的某种背离。笔者以为这种背离主要表现在以下两个方面。

其一,在于《红楼梦》对于虚实的处理,使得小说文本存在着大量的隐语。

《红楼梦》明目张胆地声明“真事隐去”,与真实决裂,但是又声称“其间悲欢离合,兴衰际遇,不敢稍加穿凿,至失其真。”这种真实,是虚幻的真实,是作者的主观精神与客观实在的浑融一体。一方面真实可感,另一方面又空灵朦胧。己卯本第十九回脂批云:

其宝玉之为人,是我辈于书中见而知有此人。实未目曾亲睹者。[18]

事实上,岂独贾宝玉是“未目曾亲睹者”,这书中的林黛玉、薛宝钗,大大小小几百个人物都是“未目曾亲睹者”;甚至于书中的一花一叶、一草一木,大观园、荣国府,也都是“未目曾亲睹者”:地点场景时南时北,人物年龄忽大忽小,虽描写如画,但是《红楼梦》又时时告诉读者这一切都是空中楼阁。

而在这虚与实之间,又通过多层次的譬喻与象征连接起来。在细节处理上,《红楼梦》充满了广泛的譬喻,所谓“无稽崖”、“青埂峰”;在宏观结构上,《红楼梦》又采用多重象征手法,所谓“此书表里皆有喻也”(戚序本第十二回脂批)。

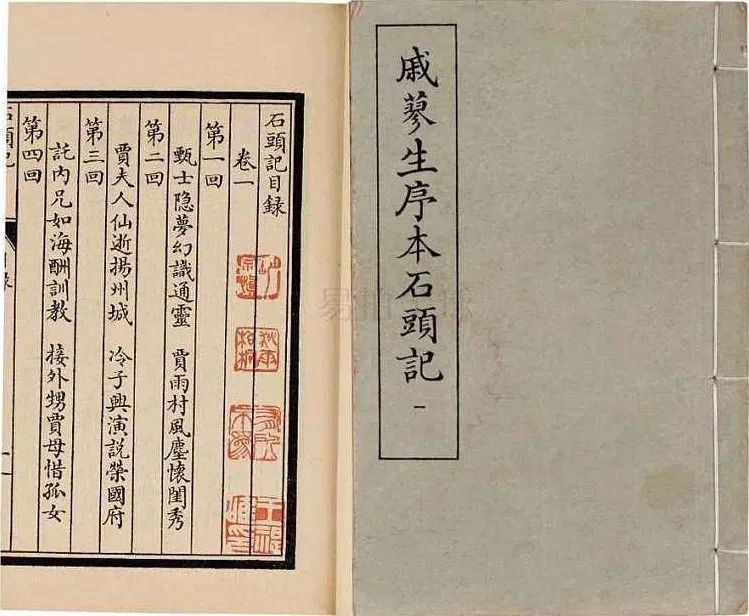

戚序本《石头记》

在构建出空灵朦胧的写意世界的同时,也形成了《红楼梦》中纷繁复杂的隐语体系。这些隐语,绝非“要读书不须口译”,亦非“诵之村妪妇孺皆可懂”,甚至与胡适所一直标榜的“活的文学”背道而驰:

文学的基本作用(职务)还是“达意表情”,故第一个条件是把情或意,明白清楚的表出达出,使人懂得,使人容易懂得,使人绝不会误解。[19]

对于《红楼梦》本身而言,通过隐语表现出的复杂的隐喻、象征体系无疑为“索隐派”红学家提供了土壤。

“索隐派”自然有着穿凿附会的缺点,但是胡适对于“猜笨谜”式的旧红学的反对,何尝没有隐含着其在“活的文学”审美准则下对于《红楼梦》这部包含着颇多隐语的小说本身的批判呢?

事实上,胡适对于单纯的白描手法有一种近乎执念的坚持。即使对于自己一直颇为赞许的《老残游记》中相当经典的白妞说大鼓书一段,胡先生也不无微词:

这一段虽是很好,但用了许多譬喻,算不得最高的描写工夫。[20]

就连平常的譬喻尚且不被赞赏,何况更加深微模糊的隐语?如此来看,大量运用隐喻和象征手法的《红楼梦》遭受胡适先生的“酷评”,也就再正常不过了。

其二,在于《红楼梦》对于雅俗的处理,又使得小说在语言上存在着为数不少的套语。

《胡适论红楼梦》,宋广波编校,商务印书馆2021年1月版。

中国古典小说大部分属于俗文学,但是《红楼梦》却是一个例外。[21]《红楼梦》对于诗境的追求,一方面让自己与《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》等小说拉开了距离,另一方面也促使套语被大量应用,这又与胡适“活的文学”的主张大有矛盾。

早在1916年,胡适在给陈独秀的书信中就说:

适尝谓凡人用典或用陈套语者,大抵皆因自己无才力,不能自铸新辞,故用古典套语,转一湾子,含糊过去,其避难趋易,最可鄙薄![22]

于是,《红楼梦》的文学技巧,不仅比不上被胡适视为“在中国所有小说中排名第一”[23]的《儒林外史》,甚至在《海上花列传》与《老残游记》之下。那么《海上花列传》与《老残游记》的文学技巧究竟为什么能够获得胡适先生的青睐呢?兹看胡适先生自己的解释:

《海上花》的特别长处不在他的“穿插,闪藏”的笔法,而在于他的“无雷同,无矛盾”的描写个性。[24]

《胡适古典文学研究论集》

那么什么才是“‘无雷同,无矛盾’的描写个性”呢?胡适先生在《〈老残游记〉序》一文中给出了答案:

《老残游记》最擅长的是描写的技术;无论写人写景,作者都不肯用套语烂调,总想镕铸新词,作实地的描画。在这一点上,这部书可算是前无古人了。[25]

可见胡适先生所认同的描写个性实在于“不肯用套语烂调,总想镕铸新词”。然而由于《红楼梦》本身所追求的雅化的艺术风貌,少不得一些必要的用典和套语。

尤其是写景文字中,表现得颇为明显。比如《红楼梦》第十七回贾政父子游览大观园,就有很多套语烂调,这自然遭了胡先生的忌讳,引起胡适先生的鄙薄了:

《西游记》与《红楼梦》描写风景也都只是用几句烂调的四字句,全无深刻的描写。[26]

其实,《红楼梦》中的写景文字并非全是套语。李小龙师曾指出第五十回宝玉求梅一段文字:“原来这枝梅花只有二尺来高,旁有一横枝纵横而出,约有五六尺长,其间小枝分歧,或如蟠螭,或如僵蚓,或孤削如笔,或密聚如林。”

这段文字固然描写如画、细致入微,[27]但是未必真入胡适法眼。因为“或如蟠螭,或如僵蚓”云云,已经用了很多譬喻!

更何况《红楼梦》中那些为数不少的诗、词、曲、赋、诔、偈等文体更是套语的集中地。站在“活的文学”的角度来看,这些套语都是陈独秀所谓“陈腐的、铺张的古典文学”的典型特征,与平易、朴实的“活的文学”背道而驰。

俞平伯题赠敏泽《红楼梦辨》

胡先生的这种观点甚至影响到了其弟子俞平伯先生:

平心看来,《红楼梦》在世界文学中底地位是不很高的。这一类小说,和一切中国底文学——诗,词,曲——在一个平面上。[28]

《红楼梦》之所以“在世界文学中底地位是不很高的”,就在于其与中国传统的“诗,词,曲——在一个平面上”,俞氏的看法可以作为胡适先生“酷评”《红楼梦》文学技巧的一个好注脚。

二

相比较而言,胡适使用“人的文学”口号远较“活的文学”为迟,“人的文学”原出自周作人的文章,胡适在《〈中国新文学大系·建设理论集〉导言》中借用了这个提法。

《周作人作品集》

与周作人强调的“个人主义的人间本位主义”稍有不同,胡适先生更加强调“健全的个人主义”。这也与胡适一直推崇“易卜生主义”密不可分[29],与胡适关注莎士比亚类似,胡先生对易卜生的推崇同样在于他留美期间就已然见出端倪。

笔者根据《留学日记》对胡适阅读的文学作品进行统计,可以得到胡先生留美期间阅读的主要外国文学作品如下表所示:

表2 胡适留美期间阅读的外国文学作品一览表

年份

作者

作品

Dickens(狄更斯,胡译:狄更氏,1812—1870)

小说:《双城记》

Shakespeare(莎士比亚,胡译:萧思璧,1564—1616)

戏剧:《亨利四世》(Henry IV)、《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet)、《无事生非》(Much Ado)、《哈姆莱特》(Hamlet)、《李尔王》(King Lear)、《暴风雨》(The Tempest)、《麦克白》(Macbeth)

Keats(济慈,1795—1821)

诗歌:The Eve of St. Agnes

Lessing(莱辛,1729—1781)

剧本:Minna von Barnhelm

Browning(勃朗宁,胡译:卜朗吟,1812—1889)

诗歌

D. H. Howell(豪威尔斯,1837—1920)

小说:《赖芬传》(The Rise of Silas Lapham)

Gogol(果戈里,1809—1852)

戏剧:《警察总监》(Inspector-General)

Bacon(培根,胡译:倍根,1561—1626)

散文:《谈读书》(Studies)、《论作伪与掩饰》(Dissimulation and Simulation)、《论友谊》(Friendship)

Emerson(爱默生,胡译:爱麦生,1803—1882)

散文:《论友谊》(Friendship)

Goethe(歌德,1749—1832)

诗歌:《赫尔曼和多罗泰》(Hermann and Dorothea)

Macaulay(麦考莱,胡译:马可梨,1800—1859)

史传:《Addison传》、Leigh Hunt、Byron、History、Johnson

Thackeray(萨克雷,1811—1863)

散文:《Swift论》、Roundabout Papers

班扬(Bunyan,1628—1688)

小说:《天路历程》(Pilgrim’s Progress)

Fosdick

The Second Mile

H. Begbie

Twice-born Men

Samuel Daniel(塞缪尔·丹尼尔,1562—1619)

情诗

George Eliot(乔治·艾略特,1819—1880)

小说:《织工马南》(Silas Marner)、《弗洛斯河上的磨坊》(The Mill on the Floss)

Milton(弥尔顿,胡译:密尔顿,1608—1678)

诗歌:L’ Allegro、Il Penseroso

德文诗歌Lyrics and Ballads

Dryden(德莱顿,1631—1700)

诗歌:All for Love

Dumas(大仲马,1802—1870)

小说:《侠隐记》

Heine(海涅,1797—1856)

诗歌

Scott(司各特,胡译:司各得,1771—1832)

小说:Fortunes of Nigel

Sophocles(索福克勒斯,前496—前406)

戏剧:《俄狄浦斯王》(Oedipus the King)

Wordsworth(华兹华斯,1770—1850)

诗歌:《丁登寺》(Tintern Abbey)

De Quincy(德·昆西,1785—1859)

The Knocking

Burke

The Age of Chivary is Gone

1913年

Tennyson(丁尼生,胡译:邓耐生)

诗歌

Winston Churchill(丘吉尔,1809—1892)

小说:The Inside of the Cup

Browning(勃朗宁,胡译:卜朗吟)

诗歌

1914年

Byron(拜伦,胡译:斐伦,1788—1824)

诗歌:《哀希腊歌》

Brieux(白里欧,胡译:白里而,1858—1932)

戏剧:《梅毒》(Damaged Goods)

Hawthorne(霍桑,1804—1864)

小说:《七瓴之屋》(The House of Seven Gables)

Hauptmann(霍普特曼,胡译:赫仆特满,1862—1946)

戏剧:《东方未明》(Before Dawn,)、《织工》(The Weavers)、《獭裘》、《韩谢儿》(Fuhrmann Henschel)、《彭玫瑰》(Rose Bernd)

Strindberg堡(斯特林,胡译:施吞堡,1849—1912)

戏剧:《线索》(The Link)、《梦剧》(The Dream Play)

Ibsen(易卜生,1828—1906)

戏剧:《海妲传》(Hedda Gabler)

Daudet(都德,1840—1897)

小说:《柏林之围》(Le Siège de Berlin)

Edward Noyes Westcott

小说:David Harum

Asher Ginzberg

散文

Maurice Maeterlinck(梅特林克,胡译:梅脱林克,1862—1949)

戏剧:Alladine and Palomides、The Intruder、Interior、Death of Tintagiles

Tagore(泰戈尔,1861—1941)

戏剧:《邮局》(The Post Office)

1915年

诗歌:Aucassin and Nicolete

J. M. Synge(辛格,胡译:信箕,1871—1909)

戏剧: In the Shadow of Glen

Tolstoy(托尔斯泰,1828—1910)

小说:《安娜·卡列尼娜》(胡译:《安娜传》)

John Galsworthy(高尔斯华绥,胡译:高尔华绥):

小说:《小人》(The Little Man)、《辟邪符》(Abracadabra)

Turgeniev(屠格涅夫,1818—1883)

小说:《丽沙传》(Lisa)

Herbert George Wells(威尔斯,胡译:韦儿斯,1866—1946)

小说:The New Machiavelli

1917年

Oscar Wilde(王尔德,1854—1900)

戏剧:Lady Windermere’s Fan

W. B. Yeats(叶芝,1865—1939)

戏剧:The Hour-Glass

Lady Gregory(格雷戈里夫人,1852—1932)

戏剧:The Rising of the Moon

Hermann Sudermann(苏德尔曼,1857—1928)

戏剧:The Vale of Cotent

Eugène Brieux(白里欧,胡译:白里而,1858—1932)

戏剧:The Red Robe

Björnstjerne Björnson(比昂松,1832—1910)

戏剧:Beyond Human Power

可以看出,胡适先生对西方文学的阅读范围颇为广泛,又尤其集中在文艺复兴时期(以莎士比亚为中心)和十九世纪现实主义文学两个阶段,1910年,胡适离开故国,怀揣着救国的梦想去往大洋彼岸。

《胡适英文文存》

所谓“采三山之神药,乞医国之神丹”[30],怀揣着救饥拯溺,开启民智的理想,胡适的审美也就自然地与十九世纪现实主义文学产生亲近:

吾又以为文学不当与人事全无关系。凡世界有永久价值之文学,皆尝有大影响于世道人心者也。[31]

如果说胡适关注文艺复兴时期的莎士比亚戏剧带有一定的偶然性,那么对于十九世纪现实主义文学尤其是易卜生的青睐就是胡适那一代知识分子“乞医国之神丹”的必然选择。

原因就在于问题剧“意在讨论今日社会重要之问题”[32],与启蒙救世有着最为直接的联系。虽然在《留学日记》中并没有太多关于易卜生的阅读记录,但是易卜生却是胡适揆度文学优劣的标尺[33];而胡适经常阅读的霍普特曼(Hauptmann,胡译:赫仆特满)、白里欧(Brieux,胡译:白里而)等人也全都是“问题剧”的好手[34]。

“研究问题,输入学理”,正是胡适开始对中国传统的制度与思想的“重新估价”、开始自己的古代小说研究的重要契机。

毫无疑问,生活在清代乾隆年间的曹雪芹不可能有“健全的个人主义”之类的思想。这也是胡适所深知的:

《胡适红学年谱》

在那些满洲新旧王孙与汉军纨袴子弟的文人之中,曹雪芹要算是天才最高的了,可惜他虽有天才,而他的家庭环境及社会环境,以及当时整个的中国文学背景,都没有可以让他发展思想与修养文学的机会。[35]

这里面还有一层更加微妙的逻辑:正是由于断定《红楼梦》是“曹雪芹‘将真事隐去’的自叙”[36],而曹雪芹本人虽然“天才最高”,可是依旧属于“那些满洲新旧王孙与汉军纨袴子弟的文人”,绝不会有什么高明的思想见地,因此《红楼梦》也就不会有其他深意了:

《红楼梦》只是老老实实的描写这一个“坐吃山空”“树倒猢狲散”的自然趋势。因为如此,所以《红楼梦》是一部自然主义的杰作。那班猜谜的红学大家不晓得《红楼梦》的真价值正在这平淡无奇的自然主义的上面,所以他们偏要绞尽心血去猜那想入非非的笨谜,所以他们偏要用尽心思去替《红楼梦》加上一层极不自然的解释。[37]

这里说《红楼梦》是一部“自然主义的杰作”,周策纵先生认为是“极高的称赞”,其实不然,“自然主义的杰作”云云,只是说明《红楼梦》“自叙传”式的史料价值。[38]

事实上,类似的思路不仅仅见于胡适先生对于“索隐派”红学的批评:比如胡适先生在《〈西游记〉考证》中有对于悟一子、悟元子的贬斥,认为“《西游记》至多不过是一部很有趣味的滑稽小说”;[39]在《〈儿女英雄传〉序》中有对于“福善淫祸”一类流俗信仰的鄙薄,认为《儿女英雄传》“只是一种消闲的文学”;[40]这样的评语与其论《红楼梦》“平淡无奇的自然主义”颇有几分类似。

《中国章回小说考证》

而站在“人的文学”的角度,势必有更多的古典小说遭受“恶谥”:

我们一面夸赞这些旧小说的文学工具(白话),一面也不能不承认他们的思想内容实在不高明,够不上“人的文学”。[41]

相反,当时对《红楼梦》的思想见地有着极高评价的恰恰是“索隐派”:蔡元培先生认为“深人无浅语,幽矫刻挚,中国小说者,唯《红楼梦》有此境耳。”[42]王梦阮认为“虚虚实实,离离合合,乃演出一部神奇不可测之《红楼梦》。”[43]

对《红楼梦》思想见地的鄙薄未必就是胡适反对“索隐派”旧红学的直接原因,不过我们说这样的思路本身也在胡适驳斥“索隐派”的逻辑之内,大致是没有疑议的。

不过,在众多的古代小说中,《儒林外史》似乎是一个例外:

胡适《重印文木山房集序》

在《吴敬梓传》中,胡适特别提到《儒林外史》以一个“做裁缝的荆元做结束”,在小说中,这个裁缝弹琴写字又喜欢作诗,就有人疑惑既然荆元想要做“雅人”,为什么却要做这“贵行”(笔者按,“贵行”者,不过是客套语,其实是“贱行”的意思)。荆元回答:“我们这个贱行,是祖父遗留下来的,难道读书识字做了裁缝就玷污了不成?”胡适先生评价说:

这是真自由,真平等,——这是我们安徽的一个大文豪吴敬梓想要造成的社会心理。[44]

可见胡适之所以认为《儒林外史》见解高明,就在于吴敬梓想要造成“真自由,真平等”的社会心理,与十九世纪现实主义文学甚至是易卜生“问题剧”有某种相同的启蒙作用。当然,站在这种角度,胡适对于《红楼梦》也有部分的肯定:

“女儿是水做的骨肉,男人是泥做的骨肉。”“‘女儿’两个字,极尊贵,极清净的,比那瑞兽珍禽奇花异草更觉希罕尊贵呢。”《红楼梦》作者的最高明见解也不过如此。[45]

这一类思想当然不同于易卜生《娜拉》中对于独立女性的宣扬;也不同于现代意义上的“男女平等”;甚至与胡适所称赞的《镜花缘》式的“女学与女权”也有距离。但是,相比较而言,这毕竟算是《红楼梦》中最接近“人的文学”的思想了,也就赢得了胡适的青睐。

三

虽然胡适先生在晚年对《红楼梦》的文学技巧和思想见地依旧持负面的评价,但是又强调“他有天才而没有受到相当好的文学训练”、“他的文学朋友都不大高明”,似乎有给曹雪芹开脱责任的意思在。

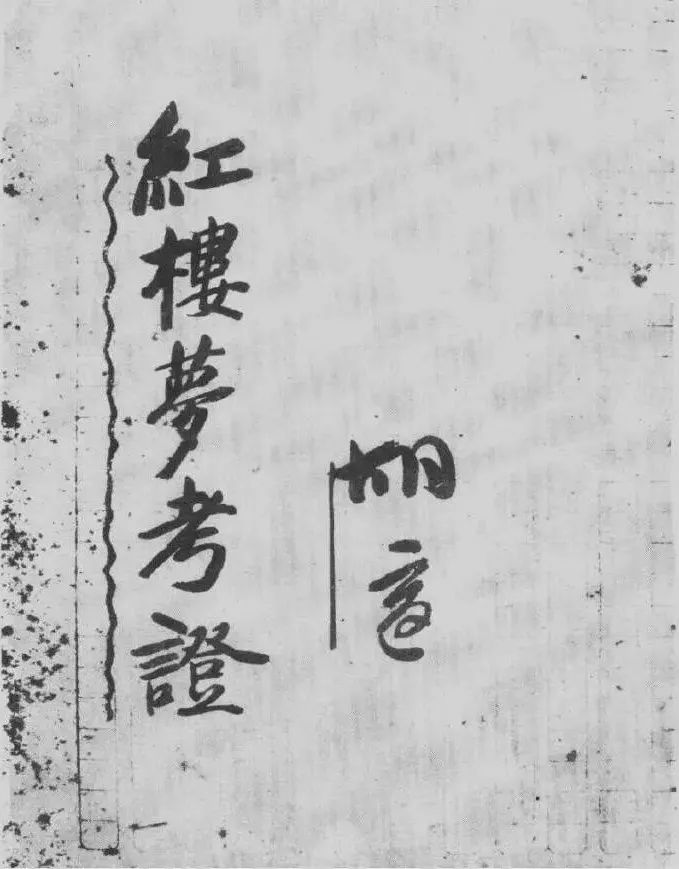

胡适《红楼梦考证》

这种心态在胡先生评《红楼梦》的“三大不幸”和“四大不幸”中表现得尤为明显:相对于前两大不幸,后两大不幸其实很难说是对《红楼梦》的批评——而更像是惋惜与谅解了。

质言之,如果曹雪芹有足够的时间来完成《红楼梦》的写作与修改,那么前两大“不幸”可以大大缓解,甚至可以避免。这也是胡适给高阳与苏雪林的书信中特别强调的:

我今天要补充一个意思,就是:《红楼梦》的最大不幸是这部残稿既没有经过作者自己的最后修改,又没有经过长时间的流传,就被高鹗、程伟元续补成百二十回,就被他们赶忙用活字排印流传出来了。[46]

这种温情与理解,固然来自于胡适温柔敦厚的君子之风,也渗透着胡适晚年对于自己个人境遇的无限感慨。在这个意义上,胡适所以“酷评”《红楼梦》的微妙心态也就变得尤其耐人寻味了。

《中国哲学史大纲》

胡适先生在中国现代学术史上有着极其显赫的地位,在哲学、文学、禅宗史、小说考证等诸多领域都有着傲人的学术成果,沾溉学林,影响极大。在这其中,胡适最重要的著作无疑是《中国哲学史大纲》[47]与《白话文学史》二书。胡适实对此二书颇怀自负。

所谓“誉满天下,谤亦随之”。如同胡适本人一样,此二书本身也不断面临着批评。这其中自然有许多诋毁谩骂的声音,然亦并非全是无的放矢。

比如章太炎先生致书提出《中国哲学史大纲》有“断章取义”的问题,并以胡适对《庄子》“万物皆种也”的理解为例加以说明;[48]朱光潜先生发文认为《白话文学史》取裁过于狭窄,而忽略了很多非常优秀的文学作品,“没有一句话提及中国诗歌之源是《诗经》”;[49]都堪称切中肯綮。

胡适先生曾在1948年与夏鼐先生的谈话中提到要在《白话文学史》中“收入《书》、《诗》二经”;[50]在1958年《〈中国古代哲学史〉台北版自记》表示此书“《庄子》书中的生物进化论”等观点“都大有问题”,[51]足见胡适先生对于章太炎、朱光潜等人的批评也是虚心接受[52],很有修订的想法。

相比于具体的些许瑕颣,这两本书全部残本的事实,则更加让胡适耿耿于怀。只要读过胡适《中国哲学史大纲·导言》与《白话文学史·自序》,就知道胡适先生的计划实是要写一部贯穿古代、中世、近世的哲学史和一部从先秦《国风》到民国国语文学运动的文学史。

《胡适中文书信集》

但是,胡先生的写作计划却由于世事缠身与自己研究趣味的转向而一拖再拖。1933年4月8日,胡适在致汪精卫的书信中说:

我个人在学术上负的旧债太多,哲学史与文学史皆有头无尾,而两鬓已斑白了。[53]

此后,胡适一再表示对此“旧债”的重视。但是事与愿违,1937年,全面抗战爆发,胡适不得不“做了过河卒子”,临危受命担任重庆国民政府驻美大使;后来执掌北大,大部分精力便忙于校务与处理学潮。

担任大使、处理学潮,这些都与胡适的书生本色并不完全契合。但是毕竟丰衣足食、风光无限。虽然这时候的胡适两书皆残,但是绝对不会把自己与曹雪芹联系起来。

1946年10月23日,胡适甫任北大校长,对《申报》记者谈及今后的著述计划,即表示《中国哲学史》和《白话文学史》皆拟重新写过,并且把《中国哲学史》改名《中国思想史》,“一俟开学,一切上轨道后,可少揽些行政事务,从事著述”。[54]

《胡适口述自传》

那时候胡适先生自信天生我材,来日方长。这本不奇怪,少年成名的胡博士,怎么可能真正理解“举家食粥酒常赊”的曹雪芹呢?1921年,《〈红楼梦〉考证(改定稿)》这样评价曹雪芹:

他的生活非常贫苦,他因为不得志,故流为一种纵酒放浪的生活。[55]

“流为一种纵酒放浪的生活”之语,这种苛责未免有些不近情理。信奉“健全的个人主义”的胡适太相信个人的努力,“世上最强有力的人就是那个最孤立的人”[56]。但是,人世间有太多事是“那个最孤立的人”无法左右的。比如,曹雪芹没能完成伟大的《红楼梦》;又比如,胡适也最终没有完成《中国思想史》和《白话文学史》。

然而,晚年在美国之后的境遇,却让胡适对《红楼梦》的态度发生了转变。那个时候,胡适的心脏病已然颇为严重。两年普林斯顿大学葛思德东方图书馆的职任,对于米珠薪桂的纽约,实在是杯水车薪!而在“money speaks”的资本主义社会,一身书生气的胡适更是谋生乏术。

唐德刚先生在《胡适杂忆》中不无动情地说:

适之先生夫妇,年高多病,缚鸡无力,自然更是坐吃山空。他的经济情况和他的健康情况一样,显然已经渐入绝境。人怕老来穷,他的有限的储蓄和少许的养老金,断难填补他那流亡寓公生活的无底深渊。早晚一场大病的支出,他转眼就可以变成赤贫![57]

《胡适杂忆》

而背负着蒋介石“争取美援”任务在身的胡适,更是处处碰壁!这种境遇,想要偿还“旧债”自然愈加遥遥无期。

《中国哲学史大纲》与《白话文学史》,何尝不是现代学术史上的《红楼梦》?胡适先生早年“暴得大名”,但是一直不改学者本色。胡适先生对自己的学术看得太重了:但是,自己最重要的两部著作竟然全部都是残本。这又与曹雪芹何其相似!

不得不说,胡适其实从未真正忘却自己的“旧债”。可是,盛名之下,胡适再也不敢苟且下笔。已经习惯了“绣花针”,如何举得起“大刀阔斧”?

《说儒》、《读〈楚辞〉》,何尝不是对《中国思想史》和《白话文学史》上半部的修订?《菏泽大师神会传》、《〈红楼梦〉考证(改定稿)》,何尝不是对《中国思想史》和《白话文学史》下半部的续补?

胡适一生的大部分学问都围绕这两部书展开。就连胡先生晚年重回台湾,也与这“旧债”颇有关联:

胡适自题小像

我的打算回去,是因为我今年六十六岁了,应该安定下来,利用南港史语所的藏书,把几部未完的书写出来。[58]

这时候的胡适已经没有此前那般“不可救药的乐观主义”了。即便如此,胃溃疡和心脏病的困扰、《自由中国》与雷震案的牵连,终于让胡适的计划再一次落空。

胡先生最终没有完成对于这两部书的修订,也没有完成对于这两部书的续补。这何尝不是胡适先生的“大不幸”呢?1961年,清贫孤寂、老病缠身的胡先生在给苏雪林和高阳的信件中这样说:

读者可能只看见我说《红楼梦》的见解比不及《儒林外史》,文学技术比不上《海上花列传》,他们可能不容易看出我指出他的贫与病,他的环境,他的背景,全部是要说明曹雪芹是一位最不幸的作家,很应该得到我们在三百年后的同情的惋惜与谅解。

……他的贫与病使他不能从容写作,使他不能细细改削他的稿本,使他不得不把未完成的稿本钞去换银钱来买面买药,是三大不幸。他的小说的结构太大了,他病中的精力已不够写完成了,是四大不幸。这些都值得我们无限悲哀的同情。[59]

这与四十年前胡适对于曹雪芹“纵酒放浪”的鄙薄很不一样了。胡适在信中感叹曹雪芹的贫与病、环境和背景,何尝不是胡先生的夫子自道?

《胡适之先生年谱长编初稿》增补版

一年之后,胡适先生带着他对于《中国思想史》和《白话文学史》永远的遗憾离开了人世。明乎此,我们才能意识到,胡适在晚年对《红楼梦》的“酷评”实在饱含着“恨铁不成钢”式的不甘和“我亦是行人”式的沉痛了。

结 论

通过对胡适学术认知过程、学养、主张的综合研究,可以看到胡适对《红楼梦》的评价始终受先入标准(西方白话主义的、积极的人生态度的、西方文学构架的等)的影响,从而充满了矛盾的说辞。

晚年的胡适先生“酷评”《红楼梦》,提出曹雪芹的“四大不幸”。其中“一大不幸”和“二大不幸”延续了胡适先生长期以来对“白话文学”的推崇;“三大不幸”和“四大不幸”与胡适自身境遇的改变紧密关联:

胡适书红楼梦诗

“一大不幸”是对《红楼梦》文学技巧的批评。“活的文学”源自于胡适先生对于文艺复兴文学尤其是莎士比亚的青睐,《红楼梦》中存在着大量的隐语和套语,与“新文学运动”的“活的文学”理论原则相冲突。

“二大不幸”是对《红楼梦》思想见地的批评。“人的文学”源自于胡适先生对于十九世纪现实主义文学尤其是易卜生的推崇,《红楼梦》中很少救世启蒙的思想,与“新文学运动”的“人的文学”理论原则相矛盾。

“三大不幸”和“四大不幸”是指《红楼梦》没有定稿、没有完成的状态,胡适先生一生耿耿于《中国哲学史大纲》与《白话文学史》两部残稿,晚年既贫且病,从而对曹雪芹表现出极大的同情。

注释:

[1] 胡适:《答苏雪林书》,见《胡适红楼梦研究论述全编》,上海古籍出版社2013年版,第244页。

[2] 胡适:《与高阳书》,见《胡适红楼梦研究论述全编》,第254页。

[3] 胡适:《找书的快乐》,见欧阳哲生编《胡适文集》第12册,北京大学出版社1998年版,第548页。

[4] 胡适:《与苏雪林、高阳书》,见《胡适红楼梦研究论述全编》,第255页。

[5] 宋广波:《胡适对〈红楼梦〉的文学批评》,《咸阳师范学院学报》2004年第5期。

[6] 陈文新:《红楼梦的现代误读》,齐鲁书社2008年版,第22、72页。

[7] 1921年,胡适先生在教育部第三届国语讲习所讲演国语文学史。后来,胡适先生在依据相关讲义编著而成的《国语文学史》一书中指出:“小说的发达史便是国语的成立史;小说的传播史便是国语的传播史。这六百年的白话小说便是国语文学的大本营,便是无数的‘无师自通’的国语实习所。见胡适《国语文学史》,《胡适文集》第8册,第126页。

[8] 胡适:《〈中国新文学大系·建设理论集〉导言》,见《胡适古典文学研究论集》(上),上海古籍出版社2013年版,第221页。

[9] 胡适:《〈中国新文学大系·建设理论集〉导言》,见《胡适古典文学研究论集》(上),第230页。

[10] 胡适著,季羡林主编:《胡适全集》第27卷,安徽教育出版社2003年版,第23页。

[11] 《胡适全集》第21卷,第106页。

[12] 余英时先生曾指出,留美七年是胡适的“精神准备”时期。见余英时《从〈日记〉看胡适的一生》,《重寻胡适历程:胡适生平与思想再认识》,广西师范大学出版社2004年版,第3页。

[13] 《胡适全集》第28卷,第337页

[14] 余英时:《文艺复兴乎?启蒙运动乎?——一个史学家对五四运动的反思》,见《重寻胡适历程:胡适生平与思想再认识》,第244页。

[15] 《胡适全集》第27卷,第121页。

[16] 《胡适全集》第28卷,第430页。

[17] 胡适:《逼上梁山——文学革命的开始》,见《胡适古典文学研究论集》(上),第184页。

[18] [清]曹雪芹著,[清]脂砚斋评:《脂砚斋评石头记》(上),上海三联书店2011年版,第195页。

[19] 胡适:《什么是文学(答钱玄同)》,见《胡适文集》第2册,第149页。

[20] 胡适:《五十年来中国之文学》,见《胡适古典文学研究论集》(上),第131页。

[21] “《三国志演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》可以称为俗文学,《红楼梦》却不可以这样简单称之。”见石昌渝《中国小说源流论》(修订版),生活·读书·新知三联书店2015年版,第403页。

[22] 胡适:《寄陈独秀》,见《胡适古典文学研究论集》(上),第15页。

[23] 胡适演讲,张扬翻译:《中国的小说(1941年)》,见李小龙编《中国旧小说考证》,商务印书馆2014年版,第611页。

[24] 胡适:《〈海上花列传〉序》,见《胡适古典文学研究论集》(下),第1006页。

[25] 胡适:《〈老残游记〉序》,见《胡适古典文学研究论集》(下),第1046页。

[26] 胡适:《〈老残游记〉序》,见《胡适古典文学研究论集》(下),第1045页。

[27] 李小龙:《醉与醒——〈红楼梦〉与〈儒林外史〉之异及其意旨探析》,《红楼梦学刊》2018年第6辑。

[28] 俞平伯:《红楼梦辨》,商务印书馆2010年版,第113页。

[29] 胡适:《〈中国新文学大系·建设理论集〉导言》,见《胡适古典文学研究论集》(上),第234页。

[30] 胡适:《非留学篇》,见耿云志编《中国近代思想家文库·胡适卷》,中国人民大学出版社2015年版,第600页。

[31] 《胡适全集》第28卷,第403页。

[32] 《胡适全集》第27卷,第411页。

[33] 胡适评价白里而《梅毒》云“伊卜生(Ibsen)之《鬼》剧(Ghosts)亦论此事,惟不如此剧之明白”;见《胡适全集》第27卷,第279页。评价赫仆特满《东方未明》云“此书可与伊卜生社会剧相伯仲,较白里而(Brieux)所作殆胜之”;见《胡适全集》第27卷,第411页。评价施吞堡《线索》云“易卜生亦切齿法律之弊,以为不近人情”;见《胡适全集》第27卷,第431页。

[34] 《胡适全集》第27卷,第411页。

[35] 胡适:《答苏雪林书》,见《胡适红楼梦研究论述全编》,第244页。

[36] 《红楼梦》的“自叙”说本身也有着很大的局限性。“自传派的红学考证从来就不是纯粹客观的东西,它是在‘自传说’的大前提的指导之下搜罗所谓‘证据’。”见余英时《自序》,《红楼梦的两个世界》,上海社会科学院出版社2002年版,第2页。

[37] 胡适:《〈红楼梦〉考证(改定稿)》,见《胡适红楼梦研究论述全编》,第98页。

[38] “这里的‘自然主义’等于写实、实录,所谓‘平淡无奇的自然主义’大概类似于流水账式的记录;而比较起来,索隐派种种因为违背了‘写的是曹家历史’这一基本事实,所以都是‘极不自然的解释’,即不符合事实的解释。”见段江丽《胡适〈红楼梦〉研究旨趣的转变与得失》,《中南大学学报(社会科学版)》,2021年第4期。

[39] 胡适:《〈西游记〉考证》,见《胡适古典文学研究论集》(下),第758页。

[40] 胡适:《〈儿女英雄传〉序》,见《胡适古典文学研究论集》(下),第964页。

[41] 胡适:《〈中国新文学大系·建设理论集〉导言》,见《胡适古典文学研究论集》(上),第237页。

[42] 蔡元培著,中国蔡元培研究会编:《蔡元培全集》第15卷,浙江教育出版社1998年版,第225页。

[43] 王梦阮:《〈红楼梦索隐〉提要》,见一粟编《红楼梦资料汇编》,中华书局1964年版,第296页。

[44] 胡适:《吴敬梓传》,见《胡适古典文学研究论集》(下),第870页。

[45] 胡适:《与高阳书》,见《胡适红楼梦研究论述全编》,第254页。

[46] 胡适:《与苏雪林、高阳书》,见《胡适红楼梦研究论述全编》,第255页。

[47] 《中国哲学史大纲》在民国十八年(1929)由“万有书库”重印时改名为《中国古代哲学史》,当时胡适的想法已经变为抛开《哲学史》而写作《思想史》。见胡适《〈中国古代哲学史〉台北版自记》,《胡适文集》第6册, 第158页。本着“名从主人”的原则,下文中把胡适对于整个中国哲学(思想)史的学术构想亦称之为《中国思想史》,对于已经完成的部分,则用《中国哲学史大纲》的原名。

[48] 章太炎:《与胡适》,见章太炎著,马勇整理《章太炎全集 书信集》(下),上海人民出版社2017年版,第859页。

[49] 朱光潜:《替诗的音律辩护——读胡适的〈白话文学史〉后的意见》,见《诗论》,北京出版社2009年版,第205页。

[50] 夏鼐:《夏鼐日记》第4卷,华东师范大学出版社 2011年版,第180页。

[51] 胡适:《〈中国古代哲学史〉台北版自记》,见《胡适文集》第6册, 第159页。

[52] 余英时先生认为胡适在《〈中国古代哲学史〉台北版自记》中的转变是罗素的批评影响的结果,亦可备一说。见余英时《从〈日记〉看胡适的一生》,《重寻胡适历程:胡适生平与思想再认识》,第14页。

[53] 胡适:《致汪精卫》,见耿云志、欧阳哲生编《胡适书信集》上册,北京大学出版社1996年版,第589页。

[54] 曹伯言、季维龙编著:《胡适年谱》,安徽教育出版社1989年版,第640页。

[55] 胡适:《〈红楼梦〉考证(改定稿)》,见《胡适红楼梦研究论述全编》,第98页。

[56] 胡适引斯铎曼语,见胡适《易卜生主义》,《胡适文集》第2册,第488页。

[57] 唐德刚:《胡适杂忆》,广西师范大学出版社2015年版,第37页。

[58] 胡适:《复陈之藩》,见《胡适书信集》下册,北京大学出版社1996年版,第1336页。

[59] 胡适:《与苏雪林、高阳书》,见《胡适红楼梦研究论述全编》,第255页。