“低息贷款,轻松到账!”——这样的广告,是不是让你心动过?但当你真正签下合同,才发现所谓的“低息”竟是“高利贷”的伪装。

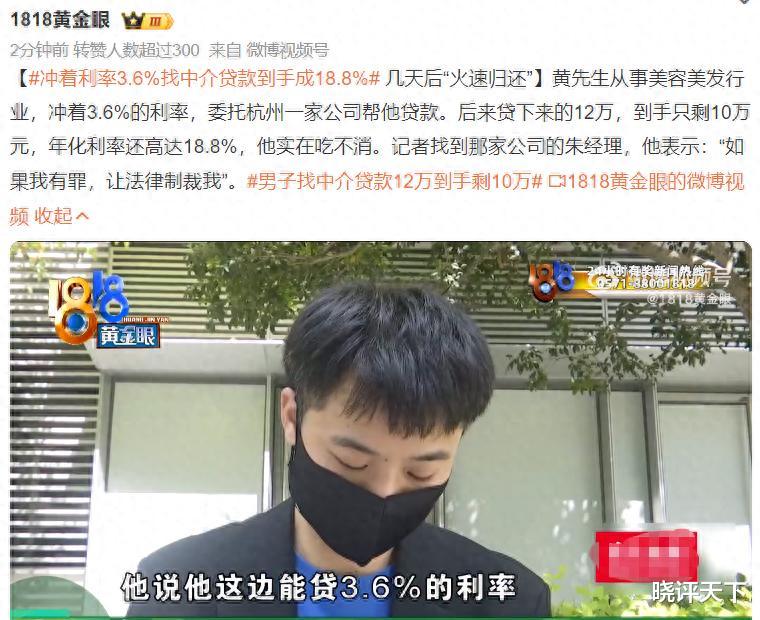

最近,一则“男子找中介贷款12万到手剩10万”的词条冲上热搜,揭开了贷款中介“魔术”背后的血泪真相。

杭州的黄先生经营一家理发店,因急需周转资金,被中介“年化利率3.6%”的承诺吸引,签下一笔12万元的贷款。

然而放款后,他震惊地发现:

到手的钱只剩10万——2万元被扣作“手续费”“服务费”;

实际年化利率飙到18.8%——远超宣传的3.6%,利息如滚雪球般压得他喘不过气。

最终,黄先生不得不在几天内“火速还款”,直呼“吃不消”。而中介经理面对质疑,竟甩出一句:“如果我有罪,让法律制裁我。”

这并非个例。

类似的“低息陷阱”遍布网络,许多人像黄先生一样,被中介的“幻术”蒙蔽,最终陷入债务深渊。

手续费“偷天换日”

中介最爱用的话术:“利率低至3.6%!”但等你签完合同,才发现“手续费”“管理费”“保证金”层层叠加。

比如:

虚扣首笔款:名义贷款12万,实际到手仅10万,2万被扣作“服务费”;

综合费率翻倍:表面月息0.3%,实际年化利率超6.8%(等本等息套路)。

伪造资质“瞒天过海”

为通过银行审核,中介常教唆借款人伪造流水、虚构公司,甚至“买”营业执照(北京市场价1万-1.5万)。一旦银行发现材料造假,不仅拒贷,还可能追究法律责任!

过桥资金“暗藏杀机”

想用经营贷置换房贷?中介会怂恿你借“过桥资金”还清旧贷,但日息高达0.1%-0.2%。若贷款延迟到账,光利息就能吞掉数万元。

债务“滚雪球”

还不上钱?中介会“贴心”推荐新平台“以贷养贷”,最终让你在20多个平台间拆东墙补西墙,负债从几万滚到几十万。

1. 算清“真实利率”

别信“月息0.3%”的话术!用Excel的IRR公式计算内部收益率,一秒揭穿实际年化利率(如表面3.6%,实际可能6.8%)。

2. 死守“三不原则”

不签空白合同:所有费用、利率必须白纸黑字写明;

不向个人转账:手续费必须走对公账户;

不泄露隐私:身份证、银行卡号别轻易交给中介。

3. 认准“正规渠道”

优先选择银行或持牌金融机构,警惕“无抵押”“秒到账”宣传。若需中介服务,先查资质,再签合同。

结语:

贷款中介的“魔术”再高明,也逃不过法律的照妖镜。

2023年以来,银保监会已多次严打违规转贷、高息陷阱,罚单金额超亿元。

记住:天下没有免费的午餐,低息背后可能是万丈深渊。借钱前多问一句、多算一笔,或许就能救你于水火。

互动:你或身边人是否踩过贷款中介的坑?评论区说出你的故事,让更多人避雷!

图片来源网络 侵删

金融监管干得好呀[点赞]