中国早期,华西、华东玉料不同,各自垄断。当时玉料是统治阶层垄断的稀有物质,原则上不该出现用典型华西玉料制作典型华东造形纹饰的玉器。但是考古发现的多件以典型华西玉料制作的带刃器上,却雕琢有华东族系的“神祖灵”纹,这种现象缘何出现?邓淑苹教授在《美玉中的“神祖灵”——在晋陕高原绽放的火花》(收录于《华夏之华:山西古代文明精粹》)一文中探讨了这一问题。本文节选如下:

华东“神祖灵”纹形成的历程

所谓“神祖灵”,是指:天神地祇、祖先、神灵动物。由于中国的历史文化延续性强,史前的文化内涵,极可能记载在周汉时期的史料中。

文献中有多则关于“鸟生神话”的记载。除了《诗经·商颂》“天命玄鸟,降而生商”外,还见于《史记·殷本纪》《史记·秦本纪》。从这类文献可知,先民相信“神祇”将神秘的生命力交付给“神灵动物”并由其带到世间,于是降生了氏族的“祖先”。

《左传·昭公十七年》记载古代少皞挚以鸟为官名。“少皞”即是“挚”。“少皞”又常写作“少昊”,是古代东夷里的旺族,相关资料多。文献中“挚” 通“鸷”,意指猛禽如鹰鸟类。由此可知东夷里的“少昊”是以鹰鸟为图腾的旺族。《左传·昭公二十九年》记载少皞氏的叔父“重”就是“句芒”神。《墨子·明鬼下》记载“句芒”神长得是“人面鸟身”。从这些文献可知,在古人的思维中,“神祇”“祖先”“神灵动物”三位一体,可相互转型。从甲骨卜辞以及有关封禅典礼的资料可知,古人相信人们可以在“神灵动物”协助下,通过“祖先”祈求“神祇”降下福祉。1

从考古出土实物解析“神祖灵”纹的内涵,可分为基本要件、神性元素两类。基本要件是“眼睛”或“咧嘴(獠牙)”,可以只有眼睛或嘴巴,也可以两个都有。

“神性元素”主要有三种:“介”字形冠、圆耳环(珥)、脸庞左右的鸟或鸟翼。

考古发掘所能找到最早的这类图像刻画在陶器上。第一阶段大约在距今7800至6800年(公元前5800—前4800年),湖南高庙文化的陶器上刻画了双羽翅獠牙兽面纹:整个造型是一张吐獠牙的大嘴,左右有鸟翼。大约在距今7000至6500年(公元前5000—前4500年)浙江河姆渡文化第一期的陶器上刻画了双鸟神祖面纹:阴线刻画了一双圆眼,头戴“介”字形冠,两边各有一只鸟。

所谓“介”字形冠,是指头冠中央顶端作向上尖起的三角形,因此整个头冠的形状就像汉字“介”的字形。在史前陶器、玉器的图像里,“介”字形冠可能象征通天。2

第二阶段是距今5500至4600年(公元前3500—前2600年),大约从长江下游的凌家滩文化二期,发展到良渚文化早、中期,此时已发展出比较具象的神祖面像。凌家滩文化的神祖戴着“介”字形冠和圆耳环,良渚文化玉器上的神祖灵纹,不但有人脸造型的“神祖”,也以獠牙、羽冠、鸟爪表现“神灵动物”。

到了距今4200至3700年(公元前2200—前1700年)进入第三阶段,长江中游肖家屋脊文化(又称后石家河文化)、黄河下游山东龙山文化分别发展出相似却不完全一样的“神祖灵”纹玉器。前者是嵌饰器或佩饰器,后者是有刃器。

我用表1来说明“神祖灵”纹在史前时期的三阶段发展面貌。

表1

公元前5800—前1700年“神祖灵”纹的三阶段发展

第一阶段

公元前 5800—前 4500

高庙文化

河姆渡文化

第二阶段

公元前 3500—前 2600

凌家滩文化

良渚文化早中期

第三阶段

公元前2200—前 1700

肖家屋脊文化

山东龙山文化

为何颇多江汉地区玉雕出现在晋陕高原?

龙山时期与“神祖灵”纹玉器有关的考古学文化与遗址

地图上,以湖绿、米黄二色表示华东地区、华西地区。已标出肖家屋脊文化、山东龙山文化的分布范围,以及六盘山所在。山东的两城镇、山西的黎城、陕西的芦山峁则以红字标出。

这就明确显示,“神祖灵”纹玉器本是史前华东地区原生性的宗教美术品。但是确实可能有山东地区先民越过太行山到晋陕高原,在陕北的芦山峁一带定居,利用六盘山的玉料制作饰有华东神祖灵纹的带刃器。

累积多年考古资料证明,陕北神木石峁一带曾发展出颇为强悍好战的石峁文化,石峁先民垄断附近的墨玉矿,用含铁量高的墨玉制作牙璋、多孔长刀,可能以此锋利的玉兵向外征伐,所以考古学家发掘到规模宏大的石砌城墙遗址,墙中还夹有锋刃向外的玉钺,也发掘到几个集中埋葬大量人头的埋藏坑。目前碳十四测年法测得石峁文化的大致年代为公元前2300—前1800年。3但从少数征集和流散牙璋的造型,可推估石峁地区制作墨玉牙璋的年代下限大约延续到公元前15世纪,只是石峁文化晚期不算强盛,制作的晚期风格牙璋也不多。4

在山西中南部汾河流域发展了规模庞大的陶寺文化(公元前2450—前1800年)。5在陶寺遗址南方,被黄河大转弯的河道围绕的运城盆地里,因为有个生产食盐的解池,所以先后有不同的人群聚居在此,考古学家发掘的清凉寺墓地以第二至第四期为主(公元前2400—前1700年),出土了相当多的玉器。6

宏观的研究可知,龙山时期山西地区既无玉料,也无真正原创性的玉器制作工艺。陶寺、清凉寺出土玉器多为外来,陶寺文化有玉工可以将成品改制再用,清凉寺先民则完全不改制,直接使用。7所以虽然黎城玉戚出自山西最东,但估计还是陕北地区制作的。

多年来在陶寺、清凉寺、石峁等地征集或考古出土品中,看到约七八件显然是江汉地区的玉器,尤以肖家屋脊文化玉器为主,其中二件曾被剖切。此外,还在晋陕高原的西周遗址中出土两件肖家屋脊文化的神祖灵纹嵌饰器,不排除可能是龙山时期已从江汉地区被带至晋陕高原。这些零碎的资料列表2如下,其中第1、第7、第9号共三件都是这次“华夏之华”特展中的展品。8

表2

晋陕高原出土肖家屋脊文化玉器

肖家屋脊文化

A 式神祖灵纹玉饰(被剖切)

长 6.4 厘米

出土地:陶寺

肖家屋脊文化

A 式神祖灵纹玉饰(被剖切)

长 6.4 厘米

出土地:陶寺

肖家屋脊系

玉虎神

高 4.5 厘米

出土地:石峁

肖家屋脊文化

鹰纹玉笄

高 7 厘米

出土地:石峁

肖家屋脊文化

鹰纹玉笄(下端切去,上半又被剖切,

只留一半)

高 6.5 厘米

出土地:石峁

肖家屋脊文化

虎头玉饰

高 2.2 厘米

出土地:石峁

肖家屋脊系

虎头玉饰

宽 2 厘米

出土地:清凉寺

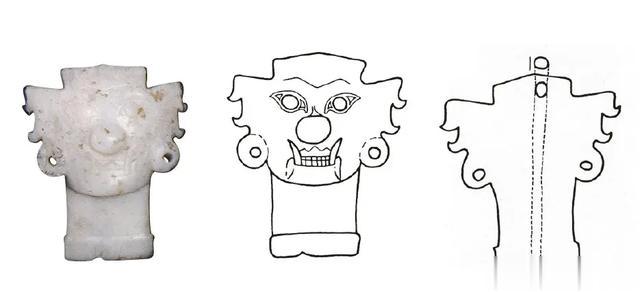

肖家屋脊文化

虎头玉饰

宽 1.3 厘米

出土地:清凉寺

肖家屋脊文化

A 式神祖灵纹玉饰

高 6.7 厘米

出土地:山西曲沃羊舌西周墓地

肖家屋脊文化

A 式神祖灵纹玉饰

高 5.2 厘米

出土地:陕西岐山凤雏西周遗址

表中共有10件,但是第1、第2号两件,本是从一件肖家屋脊文化较抽象的A式神祖灵纹玉饰平剖而成的二件,出自陶寺第二十二号墓(IIM22)东北角壁龛里。(注9)由于这项发掘计划是中国社会科学院考古研究所与山西省文物考古研究所共同执行,所以出土后,第2号存放在社科院考古所,第1号展出于山西博物院。

我曾申请在考古所库房中检视第2号实物,确知一面抛光好,有浅凸弦纹勾勒的纹饰,但背面就是光素平坦,抛光不甚好的剖切面。至于第1号那一片,我只在山西博物院陈列室隔着玻璃看过。它的器表是否有阴刻纹饰?看不清楚。这次它也来“华夏之华”特展展出。

第1、第2号两件的原型,是较为简化、抽象化的A式神祖灵纹玉饰。由于它们下端正中央有个小孔,很相似于前文图3e芝加哥博物馆藏玉嵌片,以及图5c湖南孙家岗出土玉嵌片,推测这些都是接合长杆,用作发笄上端的嵌片。图1是山东临朐西朱封出土,带有长杆的玉笄上端的嵌片,高4.9厘米,宽9厘米,厚0.36厘米。在嵌片下方有两个小圆孔,估计是用以穿绳绕绑住绿色玉杆用的(为节省篇幅,图1未展示长杆部分)。10

图1 肖家屋脊文化 神祖灵纹玉笄嵌片

西朱封第 202 号出土

虽然表2中第1、第2号玉饰可能是用作玉笄上端的嵌片,但是第9、第10两件玉饰比较厚实,应该另有用途。

从第10号线图可知,厚片的器身内有直穿。据报导图1d、e也有从上到下的直穿;图1f下缘有三个凹槽,估计中央为直凹槽,左右为斜凹槽,三槽可相通,这种器身有直穿或下端有凹槽的玉器,都可能是用“榫卯接合法”与其他部件,如长杆或基台相衔接。我个人怀疑:如果器物下方接以长杆,可能构成在祭典中招降神祖之灵的“玉梢”。11

表中第3、第7号两件,虽具有肖家屋脊文化玉器特征,但又有些“不够典型”。所以我暂定它们为“肖家屋脊系”。第7号虎头玉饰参与了“华夏之华”特展。

值得关注的是第3号,这件常在其他出版品上被称为“玉人头”,是1976年戴应新先生在石峁征集的126件玉器之一。1998年4月我在陕西历史博物馆库房仔细检视了实物,确知它是微带透明感的乳白至乳黄的闪玉,看似两面纹饰一样,其实有刻意制作的小差异,正面神祖的嘴边刻意浅浮雕似嘴唇的浅凸,正面的边缘雕作圆弧形收边,但背面比较平整;杏仁形眼眶用宽深阴线刻成,整体非常相似于前文图5d台北故宫博物院藏肖家屋脊文化玉虎。所以,我在1999年的拙文《晋、陕所见东夷系玉器的启示》里,清楚分析其特征,强调它具有肖家屋脊文化玉器特征。12

本节列举十来件在晋陕高原出土的江汉地区玉雕,至少有七件(表中第1、第2号合计一件)是龙山时期已被带至晋陕高原,还有二件(表中第9、第10号)出自西周遗存,也可能在龙山时期已带到黄土高原,再传承到西周。

晋陕高原上的石峁、陶寺等政体为何获得不少的肖家屋脊文化玉雕呢?陶寺、石峁的统治阶层,可能完全不了解这些玉器在肖家屋脊文化里的礼制意义,所以我们看到在华东文化“物精崇拜”信仰下的通神礼器,惨被华西地区先民剖切,或剖切后的两片还可一起被埋(第1、第2号),或已经只剩下一小部分了(第5号)。

考古资料显示,大约在公元前2100年前后,华夏大地上有颇多部族间的相互征战。陶寺文化可能因石峁文化南侵而覆灭;13江汉地区的石家河文化可能被黄河中游的王湾三期文化侵略而消亡。考古学界多将后者与文献里有关“禹征三苗”的记载加以连结。14

也有学者认为江汉地区出现肖家屋脊文化玉器,是南征时从黄河流域带到长江中游的。15但如果我们集合所有考古发掘物、征集品、传世器做通盘考量,就知道江汉地区本是这种图像玉器的原生地,黄河流域固然也有这类图像玉器,但都是有刃器。山东临朐西朱封出土的玉笄嵌片(图1),从风格分析也确知应是肖家屋脊文化玉器,只是因为目前尚不知晓的某种原因,被带到山东龙山文化的地盘了。16

如果“禹征三苗”是石家河文化消亡的主因,在其后另行茁壮的肖家屋脊文化遗存里,固然有中原王湾文化的因子,但还保留自身的本土文化,最明显的就是承袭长江流域本土的“介字形冠”“咧嘴獠牙”“左右对鸟”的传统,发展了以人脸为主视觉的“神祖灵”纹玉器,成为公元前2200年以后,本土的肖家屋脊文化的重要成分。

因此,我们看到在陶寺遗址、石峁遗址出土了一些肖家屋脊文化玉器,有的还被剖切,可知在公元前2100至前1800年间晋陕高原的石峁、陶寺等政体,依旧可通过劫掠或贸易获得肖家屋脊文化玉器。

【注释】

(1) 历史史料中也记载封禅典礼时,祭祀对象有正座、配座,正座是天神或地祇,陪享的配座多为自己的祖先。参考拙作:《唐宋玉册及相关问题》,《故宫文物月刊》9卷10期,总号106,1992年1月,页12-25。

(2) “‘介’字形冠”一词是我于1986年在《古代玉器上奇异纹饰的研究》(《故宫学术季刊》第4卷第1期)中提出,但并未强调“表达象征通天功能”。到1998、1999年,先后在我的两篇论文中,提出“‘介’字形冠”象征通天的意涵。两篇论文是:《雕有神祖面纹与相关纹饰的有刃玉器》(《刘敦愿先生纪念文集》,山东大学出版社,1998);《论雕有东夷系纹饰的有刃玉器(上、下)》(《故宫学术季刊》16卷3、4期,1999年)。

(3) 孙周勇、邵晶、邸楠:《石峁遗址的考古发现与研究综述》,《中原文物》2020年第1期。孙周勇、邵晶、邸楠:《石峁文化的命名、范围及年代》,《考古》2020年第8期。

(4) 拙作:《牙璋探索——大汶口文化至二里头期》,《南方文物》2021年第1期。拙作:《史前至夏时期“华西系玉器”研究(下)》,《中原文物》2022年第2期。

(5) 中国社会科学院考古研究所、山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺:1978—1985年考古发掘报告》,文物出版社,2015年。何努:《山西襄汾陶寺遗址近年来出土玉石器》,《古代文明研究通讯》总38期,2008年9月。

(6) 山西省考古研究所等编著,薛新明主编:《清凉寺史前墓地》,文物出版社,2016年。该地区在正式发掘前已盗掘严重,公安追缴一批玉器,由运城严湖博物馆保管陈列。一般称该批为“坡头玉器”。资料见陶正刚、王晓莲:《山西芮城县坡头遗址出土玉器与良渚文化关系研究》,杨伯达主编:《中国玉文化玉学论丛·三编·下》,紫禁城出版社,2005年。李百勤,张惠祥:《坡头玉器》,文物世界杂志社,2003年。

(7) 同注1,拙作2022年。

(8) 表2中第1、7、9号图片引自“华夏之华”特展展品。2号彩图引自中国社会科学院考古研究所、山西博物院:《文明的足迹──中国社会科学院考古研究所优秀成果集萃》,山西人民出版社,2012年。线图引自:朱乃诚:《论肖家屋脊玉盘龙的年代及有关问题》,《文物》2008年第7期。3、4、5、6号引自戴应新:《回忆石峁遗址的发现与石峁玉器(下)》,《收藏界》2014年第6期。4、5号线图引自冈村秀典:《公元前二千年前后中国玉器之扩张》,邓聪主编:《东亚玉器》,香港中文大学,1998年。8号引自山西省考古研究所,薛新明主编:《清凉寺史前墓地》,文物出版社,2016年。10号引自刘云辉:《周原玉器》,台北中华文物学会,1996年。

(9) 承蒙陶寺遗址发掘主持人何努研究员告知,特此申谢。

(10) 图片引自Yang, Xiaoneng(杨晓能), Editor and Principal Author: New Perspectives on China’s Past, Chinese Archaeology in the Twentieth Century , New Haven, Yale University Press , 2004.

(11) 《汉书·礼乐志》:“饰玉梢以舞歌,体招摇若永望。”颜师古注:“梢,竿也,舞者所持。玉梢,以玉饰之也。”《宋史·乐志九》:“玉梢饰歌,佾缀维旅。”

(12) 1999年时,尚未将石家河遗址最晚期遗存独立成“肖家屋脊文化”。

(13) 何努:《对于陶寺文化晚期聚落形态与社会变化的新认识》,《新世纪的中国考古学(续)》,《王仲舒先生90华诞论文集》,科学出版社,2015年9月。

(14) 杨新改、韩建业:《禹征三苗探索》,《中原文物》,1995年第2期。韩建业:《传说时代古史的考古学研究方法》,《遗产》,2019年第6期。孙庆伟:《重与句芒:石家河遗址几种玉器的属性及历史内涵》,《中原文物》2017年第5期。

(15) 孙庆伟2017年,同上注。

(16) 邓淑苹:《简述史前至夏时期华东玉器文化》,《故宫玉器精选全集·第一卷·玉之灵I》,台北故宫博物院,2019年。拙作:《龙山时期“神祖灵纹玉器”研究》,《庆祝严文明先生九十华诞论文集》,《考古学研究十五·庆祝严文明先生九十华诞论文集》,文物出版社,2022年10月。