整个幕末时期,日本表面上的矛盾是“开国”与“攘夷”的理念之争,但从实际情况来看,同样支持“攘夷”的长州藩与会津藩之间却打得不可开交,而同样支持“开国”的萨摩藩与江户幕府之间也是相互敌对关系。最终结果,居然是力求攘夷的长州藩与主张开国的萨摩藩之间结成同盟,打倒了江户幕府。

换言之,幕末日本真正的矛盾并不是理念之争,而是政权之争。下级武士试图打破阶级壁垒,成就一番大业,这也是明治维新在情绪上的原动力。

想要理解倒幕运动与明治维新的历史,需要明确一个基础观念,那就是革新推动者并不是藩主阶层,而是下级武士。翻开家谱,出身于萨摩藩的明治维新推动者大久保利通、西乡隆盛的家格都是“御小姓与”,在萨摩藩武士等级中排第九等,仅高于第十等“与力”;幕末名人坂本龙马出身于土佐藩“下士”阶层,平日里见到“上士”也要跪在路边,让开道路;后来缔造整个明治帝国宪法体系的伊藤博文干脆就是百姓出身,靠着自己的父亲过继给下级武士伊藤弥右卫门才得到武士身份。很明显,这些人的阶层特点都是“边缘利益集团”,在和平时期,他们或许会自觉高人一等,但每逢变乱,高层武士会毫不犹豫地清洗下级武士,他们也会与普通百姓一样陷入苦境。

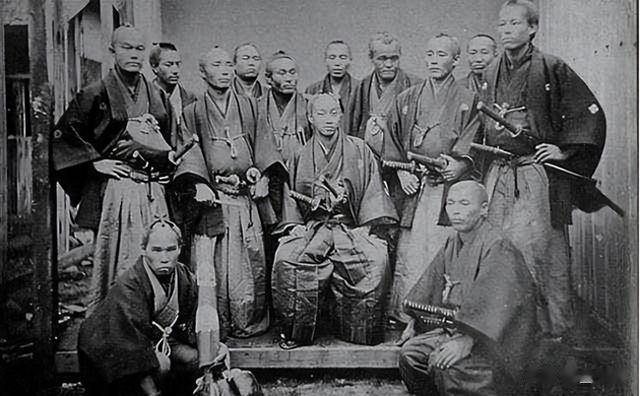

下级武士之所以能够逐渐掌权,也与他们自身的特点有关。为防高级武士的清洗,各藩下级武士通过公务出差、学习剑术、护送主君的机会与其他藩的下级武士取得联系,以便一旦有事可以寻求庇护。久而久之,各藩维新志士在江户、京都、长崎等大型城市构建起庞大的下级武士人际关系网。如果各藩之间需要联络,这个地下联盟的效率无疑是最高的。

幕府末期,各地雄藩都试图参与国家政治改革,这就需要与其他藩开展交流。但问题是,江户幕府在200多年时间里禁止各藩武士随意交流,各藩高级武士只能做一些内政工作,完全没有外交所需技能。无奈之下,各藩高级武士开始逐步接纳下级武士参与改革,西乡隆盛、大久保利通(萨摩)与木户孝允、高杉晋作(长州)等下级武士出身的政治家各自掌握了本藩在京都附近的军队调动权,他们的结合自然足以撼动国家政治。

为了争取政治地位,天皇统仁最早的“攘夷”路线就显得很有吸引力。江户幕府一来不允许他人置喙国家政治,二来主张开国路线,下级武士就干脆把两者的反义词——“尊王”与“攘夷”这两个乍看之下没什么关系的口号联系在一起,成为自身“大义名分”的来源。但进入庆应年间(1865—1868),天皇统仁却否定了“攘夷”路线,并在庆应元年(1865)九月二十一日下诏支持江户幕府征讨主张“攘夷”的长州藩,这让下级武士大为光火。执萨摩藩牛耳的大久保利通就曾怒斥道:“若朝廷容许这等事,便为不义敕命,思朝廷大计,列藩绝无一人可奉。唯具至当之理、天下万人皆认可之事方为敕命,不义敕命不是敕命。”

所谓“不义敕命不是敕命”,本质上与中国“乱命不奉”的观点相同,即把君主下达的不符合时局、不符合自身政治要求的命令理解为他人之意。这种“清君侧”思维的出现,象征着下级武士与天皇之间的忠诚关系本质上依旧是一种合作:如果天皇选择了他们,他们才会遵命;但如果天皇选择“一会桑”,他们自然就要反扑。于是庆应二年(1866)一月底,长州藩与萨摩藩的下级武士之间结成同盟,约定一旦有战事发生,萨摩藩要对长州藩进行军事援助。

面对来势汹汹的下级武士,统仁只能更加仰仗德川庆喜。但很不幸,“一会桑”的势力很快急转直下。庆应二年(1866)六月,江户幕府军队出征长州藩,但这时候的长州藩得到萨摩藩提供的英式军备,幕府军遭遇大败;七月二十日,第14代将军德川家茂去世,幕府军士气愈发低落;再到八月九日,长州藩反过来强行渡海占领了幕府军的小仓藩,标志着幕府军彻底失败。

于是,京都朝廷内部再度出现反对幕府的声音。以青年公卿岩仓具视为首的22名公卿共同出现在京都皇宫,提出三条要求:一是由京都朝廷而非德川庆喜作为全国所有大名的召集人;二是赦免受到处分的攘夷派公卿;三是要求朝政改革。统仁当然不会同意,他以天皇权威下令处罚这些前来闹事的公卿。

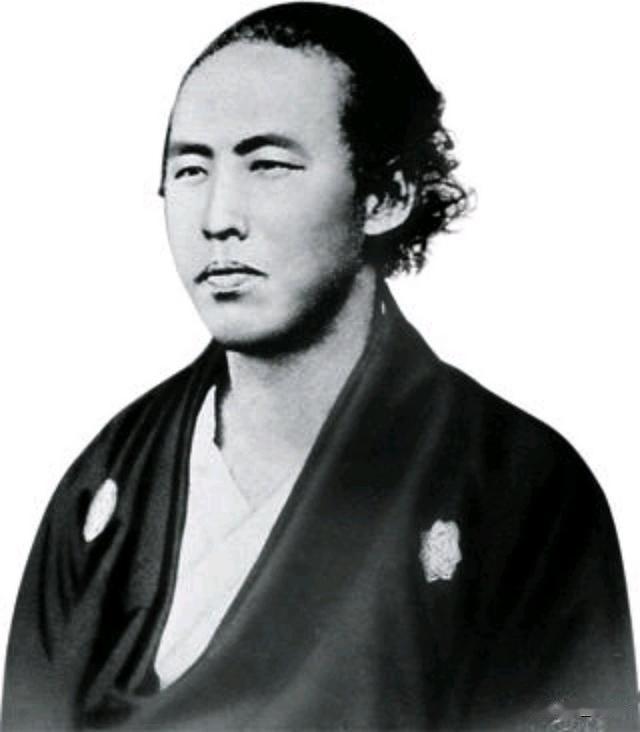

当然,即便能予以处分,江户幕府也已经不可避免地走向没落,那么以幕府为实际权力来源的统仁,自然也难以调动群臣。他的下一步选择,可以是与幕府一起死撑到底,而幕府灭亡之后他有可能丧失天皇之位;而另一条路,就是抛弃失势的江户幕府,按照各藩下级武士的要求建立以天皇本人为中心的“公议”政体。这条路看似平坦,但对于统仁而言,这也意味着当年强拉着他打仗的攘夷派公卿会再一次回到他身边,危险性可能更大。

统仁到底会怎样选择呢?

他没来得及选择。庆应二年(1866)十二月二十五日,距离新年还有6天,统仁匆匆走完了自己36岁的人生。

统仁的突然去世深刻影响到后来历史的发展。这位倾向于幕府的天皇离世之后,接任的新帝睦仁(即明治天皇)年幼,京都朝廷马上陷入分裂之中,支持幕府的关白二条齐敬与支持下级武士的青年公卿岩仓具视正式走向对立面。

在二条齐敬的推动下,第15代将军德川庆喜在庆应三年(1867)十月十四日提出“大政奉还”的建议,要求把京都朝廷委任给江户幕府260多年的“大政”交还给天皇,重建新政府。只要政权交接是以和平方式进行,德川庆喜就可以凭借德川家积攒了200多年的势力继续成为主导新政府建立的主要人物。

为了不让德川庆喜继续掌权,十二月九日,岩仓具视召集5个藩的军队齐聚自己的宅邸,推动京都朝廷发布《王政复古大号令》,以天皇名义发动政变。所谓“王政复古”,不仅是废除近700年的幕府制度,也要废黜上千年以来朝廷的摄政、关白等职位,将政权体系恢复到千年以前的王权集中时代。

不久之后,德川庆喜率军与新政府军交战。为了获得胜利,岩仓具视祭出狠招,强行让京都朝廷通过决议,将象征大义名分的“锦御旗”授予新政府军,而让旧幕府军背上“逆贼”之名。在军政双方的压力下,德川庆喜大败,沿海路逃出。新政府军也在不到一年时间里平定半壁江山,并在明治二年(1869)夺取北海道,统一日本四岛。

虽然天皇的“锦御旗”并不是江户幕府灭亡的唯一原因,但对于当时的下级武士与攘夷派公卿而言,他们能借助的大义名分也并不多。于是乎,即将开始的明治维新就不能再舍掉天皇,而是要以天皇为国家的名义君主来进行国家建设。