公元626年,大唐武德九年那会儿,太极宫里头的早晨静悄悄的,鸟叫花香让人心里头舒坦极了,微风一吹,海池水面连点儿波纹都没有。这时候,李渊正悠哉游哉地在湖上逛着呢,可他哪儿能想得到,在这看似平静美好的日子里,其实暗地里头藏着大麻烦……

早上那会儿,船慢慢停到了岸边,没多远的地方,突然响起一连串慌乱又响亮的脚步声。不一会儿,尉迟恭满身是血,一脸凶狠地直接走到了皇帝面前,皇帝当时都愣住了。

在那以前,大唐国境内还没人敢这样站在李渊跟前。虽然心里头已经感觉到有点不对劲,但大唐皇帝还是硬着头皮,故作平静地问:“你来这儿,是想干啥?”

尉迟恭把长矛使劲往地上一戳,然后粗声粗气地回“秦王因为太子和齐王造反,带兵去平乱了。他怕惊扰到陛下,就派我来守卫。”

大唐皇宫里发生了大乱子,李家的兄弟俩闹翻了天,这事儿对李渊来说,简直就是当头一棒。他瞅着眼前那个粗鲁得没边儿、连点臣子样都没有的黑脸大将,还有他身后那些全副武装、一个个跟斗鸡似的侍卫,大唐皇上心里头啥都明白了。他只能硬着头皮,把心里的害怕和惊讶都憋回去,然后挤出笑脸,违心地说:“好!这正是我一直想要的。”

对话一完,李渊的时代就算是彻底翻篇了,大唐的历史从此步入了李世民的新时代。

公元626年6月,秦王李世民在玄武门安排了一场突袭,干掉了太子李建成和齐王李元吉。接着,他让亲信尉迟恭穿上铠甲、拿起长矛,直接冲到皇帝面前,说是来保护皇上的,其实是在给老爸施加压力,逼他让步。

过了俩月,李渊急急忙忙地把皇位给让了出去。这么一来,大唐头一回皇位交接,还有太子和秦王那拖了快十年的皇位争夺战,最后竟是靠着兄弟自相残杀这种残忍手段,给彻底结束了……

【李氏父子:从铁三角到致命死结】

从617年9月在晋阳,也就是太原发动起义,到次年3月在长安当上皇帝,李渊一家推翻隋朝、建立唐朝,整个过程也就短短七个月。

这速度简直飞快,快得就像是一阵猛风吹过,啥都能给卷走。这里面有很大一部分原因,是因为那时候的政治、社会环境都挺复杂的。但话说回来,李家能在这乱世里崭露头角,最终推翻隋朝,统一全国,他们家的老祖宗三个人,那绝对是功不可没的。

在晋阳(太原)起义的队伍里,李渊绝对是那个打头阵的,也是大家心里的主心骨。他身为大隋朝的唐国公,手里有钱有资源,这样的经济实力,让他有了争夺天下的底气。

李家和隋朝皇室沾亲带故,加上他们在关中地区多少代积累下来的政治势力,这让李渊只要一声号召,就能轻松地拉拢、吸引关陇一带的贵族站到他这边来。

玄武门那场残酷的权力斗争后,李家的大儿子成了牺牲品。之后的史书里头,他被故意写成是个又贪又狠,还好色的人。但实际上,这位大唐的太子,绝对不是个没本事的糊涂蛋。

在晋阳起兵这件事还没闹大前,李建成就已经在河东那块地方,拉拢了好多有权有势的大家族,给他老爹的反隋大业铺好了路。就凭这点,也能看出他这人挺有魅力,组织能力也挺强。

唐朝刚开始那会儿,李建成在打北边的突厥和搞定刘黑闼时,可是立了好多大功。他不光是东宫的太子,还经常帮着他老爹处理朝廷里的大小事务。要说唐军四处征战,还有稳住朝廷大后方,李建成都起到了至关重要的作用,功劳大大的。

在李家这边,肯定得有李世民这位打遍天下无敌手的“大唐战神”。不管是刘武周、王世充这些占地为王的地方大佬,还是窦建德、刘黑闼这些曾经风光一时的起义军头头,最后都栽在了秦王手里,落了个悲惨下场。

李渊管家里头的事,稳坐朝廷;秦王呢,负责外出打仗,征服各地。高祖李渊在中间把控大局。刚开始打天下的那会儿,李渊、李建成、李世民,三个人各有各的活儿,也都把自己的本事使出来了。面对外面那些乱七八糟的情况,他们父子三个配合得天衣无缝,一条心往前冲,心里都装着建大唐这个大事儿,就这么形成了一个坚不可摧、威力无边的“换代三人组”。

但遗憾的是,日子一长,大唐的根基越来越稳,那些曾经父子齐心协力、兄弟一条心的感人场景,慢慢就看不见了。皇位那个宝座太有吸引力,让原本牢不可破的亲情,慢慢变了味,变成了互相残杀还解不开的死疙瘩。

【完美的秦王,只是晚生了十年】

在这三个人里头,李渊和李建成的关系算是比较直接的。按照封建王朝的规矩,皇位得传给老大,这就是“立长不立幼”。所以,李建成作为老大,他的太子位置是稳稳当当的,谁也抢不走,就算那个厉害的秦王李世民也不行。

说起“不立长子而立幼子,容易招来祸乱”的道理,隋文帝吃过的亏大家都记得清清楚楚。到了李渊这一代,他肯定不会傻到再去走隋文帝的老路。再说了,不管从哪方面看,李建成都完全能够胜任大唐的太子之位。

因此,在玄武门之变发生前那会儿,大唐皇帝对于谁来继承皇位这事儿,心里头一直是明明白白,没有丝毫犹豫或改变主意。

不过话说回来,李渊还得靠着勇猛无比的秦王去战场上打拼,开拓疆土,同时大唐王朝也得有这么个战无不胜的将领,来守住这好不容易得来的安稳日子。

由于这种情况,李渊私底下多次给次子透露出要传位给他的意思,尽管最后皇帝的那些保证都没了下文,但这样的表示,确实给李世民争夺皇位提供了不少劲头和期盼。

这命运真是捉弄人啊!李世民这人几乎没啥缺点,可惜就是生晚了十年!因为这身份上的短板,秦王只能不断通过立下战功来向老爹展示自己,好为日后可能当皇帝多攒点政治资本。

因此,每次敌人来犯,皇帝总是赶紧让二儿子带兵去打仗,秦王也总能打赢,赢得大家的尊敬。但仗一打完,立下大功、深得民心的李世民,就越来越让李渊心里不踏实了。

每当有盗贼作乱,李渊就派李世民前去平定,等事情解决了,他对世民的猜疑却越来越重。

李渊和他二儿子的关系,一直就在亲情和权力的泥潭里打转,一边是相互信任,一边是互相猜疑,两个人像是在斗智斗勇。他们还总想在对方身上捞点好处,同时又都想利用对方,就这么在互相帮忙和互相算计的圈子里来回折腾。

说到底,李氏兄弟这俩争夺皇位的人,他们之间的疙瘩才是最棘手、最难化解的!

一边是战功赫赫、声望越来越高的秦王李世民,另一边是立下汗马功劳且身为正统继承人的太子李建成。两边实力相当,谁都不会在这场较量中轻易罢手,争斗在所难免。

李世民常年四处征战,手底下慢慢攒下了一大批厉害的帮手。另一边,李建成一直帮着老爹管理国家,靠着他是太子的身份,也拉拢了不少厉害的文臣武将。

大唐那会儿,东宫和秦王这两大帮派势力越来越大,皇位争夺战不光只是建成和世民两兄弟的事儿了,更是他们背后两大势力的死磕。这斗争啊,不可能说停就停,到最后,肯定得有个输赢,不是你倒下就是我灭亡。

说实在的,李渊身为大唐的皇上,他可能是唯一能解决难题、避免那场悲剧的人。不过呢,皇上得拿太子这个位置当诱饵,时不时撩拨下秦王李世民,同时呢,又靠着李世民来时不时提醒李建成,让他别太嚣张了。

皇帝管理朝臣的手法关键在于掌控和平衡——要是太子跟秦王走得太近,这可不是皇上心里想看到的场面。反过来,要是这俩兄弟关系不好,那皇上倒是觉得挺满意。

说白了,李渊这人有个大问题,那就是做事不果断,老拿不定主意。一开始在晋阳打算起兵时,他就反复纠结,后来攻打长安的路上,一听说突厥要偷袭太原,他又琢磨着要撤军回去帮忙。

时间一天天过去,李渊的两个儿子为了争夺皇位,斗争越来越激烈。李渊那模糊不清的态度,不但没能让太子和秦王之间的老矛盾缓和下来,反而让他们的关系越来越僵。他父亲这种不管不问的做法,更是在不知不觉中加剧了兄弟俩的明争暗斗,让局势愈演愈烈。

在玄武门之变还没爆发前,有三件大事挺让人琢磨不透的,它们接二连三地发生。这三件事,让李家父子三人的关系立马变得很僵,也让大唐这出最著名的兄弟相残的悲剧,彻底没了挽回的可能。

【诡异的谋反事件】

故事得从武德七年夏天那会儿说起,就是公元624年的事儿。那时候,国家已经安稳下来了,但李家兄弟几个之间的矛盾却越来越厉害了。

那年的六月里有一天,李渊跑到长安北边的仁智宫去躲暑热。结果,他突然收到消息:说是留在京城的太子李建成,偷偷摸摸地让人送了一批盔甲到庆州那边,给都督杨文干。

庆州是西北那边挺重要的一个地方,位置很关键,杨文干呢,是李建成自己提拔起来的官员。太子悄悄给边关的心腹运兵器铠甲,还赶上皇上不在京城,这一连串动作,看着都挺让人起疑的。难道说,李建成想趁着代管国家事务的机会,搞点谋反的事情?

南北朝时候那种下面的人推翻上面的“老传统”,还有隋炀帝杀了自己老爹抢皇位的坏例子,这些有的远有的近的历史事件,让大唐的皇帝一想起来心里就发憷。李渊一接到秘密报告,立马就急了,赶紧下令让太子和杨文干两个人快点到仁智宫来,他要当面问问他们。

李建成先到,一见到老爹,立马跪地上大哭,说要拿命来抵罪。李渊还是气不打一处来,直接把他关到帐篷里,打算等杨文干一到,就当面锣对面鼓地把事情弄个水落石出。

没想到庆州的杨文干一听说私运盔甲的事被捅了出去,太子也被关了起来,他怕说不清,心里一慌,吓得直接带着手下起兵造反了。

杨文干在六月底发动了叛乱,没过几天,到了七月初,叛军就迅速占领了长安西北的重要关卡宁州。

边疆军队起了反心,太子还被扯进去了,要是不能及时平定这场叛乱,恐怕其他地方的人都会跟着闹起来,天下就乱套了。考虑到这一点,李渊马上决定让秦王亲自带兵去平叛,还跟他的二儿子认真保证说,等大军胜利回来那天,就是废掉建成,立他为太子的时候。

七月初五那天,李世民带着大军直接到了城门口,宁州的叛军一听说是秦王来了,吓得直接投降,连仗都没敢打。这样一来,杨文干很快就打了败仗,被杀了头。

到现在,太子和杨文干一起搞的叛乱,算是彻底搞清楚了。可接下来的处罚,真让人吃惊——太子府里的王珪、韦挺,还有天策府的那个兵曹参军杜淹,都因为参与了这事儿,被一块儿打发到了巂州去。

李建成这个主心骨,居然还能顶着太子的头衔,悠哉游哉地回到长安,继续管着国家大事。之前他答应给秦王的太子宝座,李渊后来却压根儿没再提起过。

说起这个奇怪的“裁定”,大多数历史专家都觉得,李世民在李建成谋反那事儿上使了坏。他先让手下举报李建成偷运铠甲,然后又收买了去庆州传旨的官员,在杨文干面前一个劲儿地说太子已经被抓了,结果吓得庆州的叛军慌忙起兵造反。

所以,李渊在搞清楚事情的来龙去脉后,干脆把太子党和秦王党的人都给惩罚了,而且关于废立太子的事儿,他又一次对李世民反悔了。

但这些说到底都只是大家的猜想罢了。不管李建成的心里是怎么盘算的,他私自运送铠甲武器这事儿,跟谋反没啥两样,证据确凿得很,这可不是李世民能插手摆平的。

反叛的大罪居然得到了宽恕,最后只是随便处理了几个小官就算完了。面对这么大的事情,李渊却想着用模棱两可的方法来摆平,这样明显地在护着李建成。咱们想想,秦王心里肯定凉了半截,同时,他是不是也会觉得受到了巨大的威胁?

“杨文干搞叛乱”这事儿,成了太子和秦王之间矛盾越闹越大的一个关键点。过了两年,“东宫那晚的宴会”又让李世民深刻体会到了现实的残酷……

【恐怖的东宫夜宴】

武德九年的六月里,李建成可能想解决跟李世民之间的不和,就主动请李世民到东宫去吃饭。

可没想到的是,那种大家放下恩怨、欢聚一堂的画面压根没出现。酒喝了没几轮,秦王突然间胸口剧痛,然后开始大口吐血,最后还是靠淮安王李神通给搀扶回西宫去了。

晚上,建成把世民叫来,打算跟他喝酒并在酒里下毒。世民突然感觉心口剧痛,一下子吐了好几升血。淮安王神通见状,赶紧扶着他回到西宫。

李建成跟他弟弟关系一直不好,所以他借请客吃饭的机会,想给秦王下毒,这事儿基本上能确定了。

但是,要是咱好好琢磨琢磨,这起吓人的投毒事件,说不定就是李世民玩的一出“苦肉计”。你看,《资治通鉴》里头提到的那些情况,简直就是漏洞一堆。

首先,杀亲王这事儿可不是闹着玩的。李建成作为太子,他的位置其实挺稳的,没啥大危险。既然他早晚能当上皇帝,那就没必要去冒险干掉李世民,那样做只会把矛盾直接闹大,对他没好处。

再说了,就算李建成想对李世民下手,一劳永逸,他也不可能傻到在自己家里干这事儿,那不是明摆着给人留下残害手足的把柄嘛。

再者,假如那真的是场鸿门宴,太子铁了心要干掉秦王,那时候李世民都已经快不行了,他又怎么可能在那晚奇迹般活下来,还顺顺利利回到了西宫呢?

咱们再瞅瞅李世民的“吐出好几升血”这事儿,真是让人觉得不对劲。你想啊,一个正常的大人,要是失血到了“好几升”这种程度,就算搁现在,医院设备这么齐全,那也是超级危险的事儿。

那个“天生奇才”的秦王,在吐了好几升血之后,居然还能被人“搀扶着回到西宫”,很明显他那时候脑子还清楚,行动也还利索。

李世民突然间大口吐血,让原本挺普通的家庭聚会,一下子变得不一般了,大家都说是场精心策划的暗杀。说白了,就是想让李渊注意到这事儿,好让李建成背上个残害兄弟的恶名。

但根据历史资料,李渊的表现非常淡定,他只是轻描淡写地跟太子说:“秦王向来酒量不行,以后晚上别再让他喝酒了。”

“下毒想杀人”被说成是“喝酒喝太多”,李世民差点就丢了命,可最后得到的却是李渊特别随便、几乎没动静的处理——老爹心里,太子和秦王哪个更重要,明摆着的事儿了。

由于兄弟俩的矛盾已经到了没法解决的地步,李渊便提议他的二儿子离开长安,前往洛阳去管理自己的领地。

分封土地,这主意李世民肯定乐意接受。要是真能实现,说不定太子和秦王之间的那些纠葛就能一下子全解决了,后面那场惨剧可能也就不会发生了。

但是,李建成他们心里头直犯嘀咕,怕李世民一到洛阳,那就跟龙入大海一样,再也管不住了,“要是把他留在长安,他不就只是个普通人嘛,要对付他就容易多了。”所以他们使足了劲儿,跟老爹上书,拐弯抹角地说秦王府那帮人,一听说要搬到东都,高兴得跟啥似的,这心思可深着呢,求着皇上一定得把秦王扣在京城里。

李渊这个人没啥主见,被太子和齐王一直劝说鼓动,最后又把之前的决定给推翻了。太子那边呢,虽然暂时把李世民困在了长安,但他们这么做,其实也给自己日后的垮台悄悄挖了个坑……

【致命的“太白经天”】

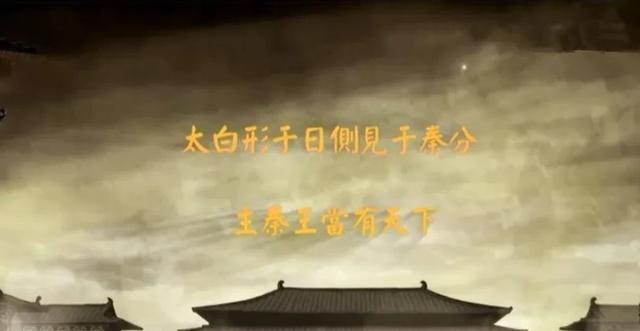

“东宫那场夜宴”风波刚过,李世民又碰上了一件超级倒霉的巧合——打从六月份起,太白金星居然大白天的出现了两次。这种天文奇观,人们管它叫“太白经天”,一般碰到这事儿,就意味着要打仗、出乱子或者政治上有大变动。

李渊心里挺犯嘀咕的时候,管看天象的太史令傅奕又跟皇上说明白了点:“太白星出现在秦地分野,这意味着秦王怕是要得天下。”

关于傅奕是否跟李建成集团有瓜葛,历史资料里并没有明确说法。但那个“秦王注定要得天下”的严重指控,可把皇帝惹毛了,还莫名其妙地把李世民给卷进了舆论漩涡里。

六月初三那天,李渊把秦王叫进了宫里,直接就问秦王,是不是心里有想法要接过他的位置,不然为啥长安的天上老出现太白星白天经过的怪事?

天文现象本就难以捉摸,这让李世民怎么证明自己的无辜呢?要是解释得稍有不对,说不定李渊当场就得来个“公事公办”,不顾亲情了。

李世民挺聪明,没直接说明太白星那事儿,而是话锋一转,聊起了他老爹的“心头肉”——就是建成、元吉那俩兄弟,跟老爹最宠的尹德妃、张婕妤不清不楚,把宫里搞得乌烟瘴气。

换个方式聊果然奏效,李渊没再死磕那个“太白星白天出现”的事儿。可为了把后宫那档子丑事的底儿给兜出来,气坏了的皇上立马下令,让三个皇子第二天一早,也就是六月初四那天,全进宫来,当面锣对面鼓地把事儿说清楚。

李世民虽然侥幸躲过一劫,但那个“宫里的秘密传闻”只是他为了快点脱身而临时编出来的假话。要是第二天在皇上面前当面对质,他拿不出确凿的证据,再加上之前那个还没解决的“太白星划过天空”的事儿在一旁添油加醋,秦王的结果不难想象。

说白了,想想这几件离奇事情是怎么开始又怎么结束的,再加上李渊那套引起不少争议的处理方式,秦王心里头肯定也明白了,不光是当皇帝没指望了,就连自己的小命都岌岌可危了。

开头得说,太子李建成那几乎板上钉钉的谋反事儿,最后竟然就这么没了下文。东宫那晚的宴会,说是“铁证确凿”的谋杀案,可李渊呢,也就随便说了几句,让大儿子“以后别再晚上喝酒了”,至于之前答应封他到洛阳的事儿,愣是一个字都没提。

就因为些不着边际的自然奇观,李渊就大动干戈,找上李世民兴师问罪,还装出一副非要他命不可的架势。

可能到了这个时候,李世民才真真切切地明白过来,那个最让人头疼的对手,不是跟他拼得鱼死网破的哥哥李建成,而是始终沉得住气、在一旁默默观察的父亲。

在高祖心里头,大唐皇位的接班人,铁定就是太子李建成,不会有别人。如今天下越来越安稳,秦王这家伙也没啥大用了。

“太白星划过天际”这事儿,让李世民彻底想明白了,也成了把秦王逼到绝境的关键一环。要是再不赶紧动手,那以后可就没活路了。

六月初四一大早,李世民带着尉迟敬德这些亲信,领着百多号敢死队员,早早就在玄武门里头藏好了,就等着李建成和李元吉两兄弟现身。等太子和齐王按照皇上的旨意进宫时,埋伏的士兵猛地冲了出来,一下子就把毫无准备的两个人给干掉了。

六月九号,就是玄武门之变后的第三天,李渊把太子之位给了他的二儿子李世民。过了大概两个月吧,高祖皇帝就下了旨意,说要把皇位传给李世民……

【父子的宿命,也是大唐的悲剧】

李世民的反击大获全胜,大唐帝国眼看就要迎来它289年历史里,最牛气的明智皇帝,还有那最为辉煌的“贞观盛世”。

仅仅是策划杀害了太子,还硬逼着自己的父亲退位让贤,这种兄弟自相残杀、下级推翻上级的行为,说到底,就是太宗皇帝身上一个被后人指责且无法摆脱的政治黑历史。

不过得说清楚,在以前那个被封建礼教绑住的时代,“皇上让大臣死,大臣就得死”这事儿,真的是没法反驳的现实。要是谁处在李世民那个位置上,说不定也会走上玄武门之变那条路。

话说回来,就算秦王打算乖乖认输,天策府里的那些文官武将,又岂会轻易低头认输?要是李世民真当上了皇帝,那帮官员肯定都成了他的得力助手。反过来,要是秦王在争储君的位置上输了,估摸着大部分人都会在这场权力游戏里搭上自己的性命。

就在玄武门之变快要到来的时候,李世民心里挺纠结、挺矛盾的,也犹豫过。但他手下的那些铁杆支持者,像长孙无忌、房玄龄、杜如晦、尉迟敬德他们,想要“动手”的念头比李世民还强烈,还要坚决。长孙无忌和尉迟敬德甚至说,要是不干,他们就离开天策府。这样一来,李世民就下定了决心,要反击了。

因此,不管是暗地里算计还是明面上较量,也不论是用智慧比拼还是用武力解决,唐朝初期的那场皇位争夺战,到头来都会变成兄弟间自相残杀、反目成仇的局面。

这场非来不可的残忍夺权,不会在杀机四伏的玄武门上演,也定会在暗潮翻滚的太极宫爆发;不会是在公元626年六月那个风平浪静的早晨,但终究会在李渊去世前的某个傍晚或是黑夜发生……

这是大唐创立时的惨痛结局,也是李家父子躲不掉的命运……