提起夏朝社会,不知大家是否想到华夏文明?华夏文明诞生于黄帝时期,黄帝就是一个时代的标志,黄帝之前,社会由神权支配,黄帝之后,社会由道德来维持,《易》云:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。”

乾坤就是黄帝创立的思想体系。每当说到乾坤,扑面而来的是顶天立地的气势,坚不可摧的格局,贯通古今的包容。乾坤的思想是什么?如何成为中华民族的道德观念?《易经》就有系统的讲述。

上古时期的神话大地由众多的氏族部落组成,各部落都有独特的语言系统,彼此间互不畅通。既然语言不通,黄帝的思想又如何能够传遍天下的呢?

这就要从炎黄联合讨伐蚩尤说起。有关炎帝、黄帝、蚩尤的传说在民间广泛流传,古籍也有大量记载,但所有这些说法都是零碎的、片面的,时间不清楚,地点不具体,原因不明确。就连有着广泛影响的《五帝本纪》也诸十分含糊:“诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈,以征不享……”

然而,黄帝处在新石器时代,干戈之类兵器是什么时候出现的呢?还有诸侯呢?根据《山海经》的记载,“侯”字最初的含义是箭靶,其作用就是用来训练军队。最早的侯也是帝喾时期才出现,当时唯一的侯就是后羿,专门掌控军队。直到夏朝的少康期间,后羿被他的部下寒浞杀死,各大家族或者部落纷纷组建军队,并且合法化,这时候才算是诸侯时代。

其实,无论是民间传说还是古籍的记载,有关炎黄的故事都来自《山海经》,由于早期的《山海经》是以图形符号来表达的,因各人的理解不同而千差万别,我们不妨先看《大荒北经》的讲述:“有系昆之山者,有共工之台。射者不敢北乡,有人衣青衣,名曰黄帝女魃。蚩尤作兵伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水。蚩尤请风伯、雨师,纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃,雨止,遂杀蚩尤。魃不得复上,所居不雨。叔均言之帝:‘后置之赤水之北。’叔均乃为田祖。魃时亡之,所欲逐之者,令曰:‘神北行!’先除水道,决通沟渎。”

在上述这段文字中,地点就交待得很清楚:冀州系昆之山共工之台。上古时期的冀州在今天的河北、山西一带。从字形结构来看,“昆”字就象众人在阳光下劳动,系昆之山就是众人聚集在一起生活,昆山、昆仑都具有相同的含义,人山人海的意思。比如,在良渚古城北边不远处,就有个地方叫昆山,现在是江苏省的一个城市,如果在这里找一座高山,肯定是找不到的。

所谓的共工之台,其实就是共工氏创建的商品交易平台,并且建在在冀州人口聚集的地方,毕竟人多才好做生意呀!关于共工之台的变迁,田祖叔均对帝舜说了这样一句话:“后置之赤水之北。”

冀州最重要的河流就是黄河,黄河流经黄土高原时,携带大量泥沙,河水浑浊,因此又称为赤水。根据叔均的讲述,冀州的共工之台最初在黄河南边,由于战争遭到严重破坏,后来便搬迁到黄河的北边,不过换了一个新的名称:商,叔均就在这里对帝舜讲述发生在上古时期的一系列重大事件,帝舜的儿子叫商均,自然是与“商”这个地方有关。

这块地方之所以叫“商”,这是因为它曾经是帝喾儿子契的地盘。从帝喾到帝尧再到帝舜已经三个朝代。帝舜的儿子长大后,契已经不在人世。由于帝舜父子的共同努力,这块地方成为商均的地盘,大概位置就在今天的殷墟。中国最早的文字叫甲骨文,就是在殷墟被发现的。

大家都知道,商人的特长是商业贸易,契是商人的始祖,但并不等于说商人都是契的子孙后代。其实,这句话的真正含义是,从事商业贸易的人在契之后才称为商人,而在契之前,他们被称为共工氏。单单从名称就可以听出,冀州的共工之台就是共工氏的杰作。

黄帝要传播他的思想,自然要到有人的地方。上古时期到处都是荒芜之地,但在冀州的共工之台聚拢了大量人口,当然是黄帝最想要的地方。然而,这里却是炎帝的地盘,没有炎帝的允许,黄帝根本就无法在这里立足。黄帝能够得到这块地方,还与蚩尤有关:“蚩尤作兵伐黄帝。”

蚩尤的身份就是“兵”,专干打打杀杀这一项,打生打死就是抢夺生存资源。自古以来,兵匪就是一家人。冀州的共工之台是上古时期重要的商品交易市场,汇聚了来自天下各地的财富,同时也招致各方势力的觊觎,蚩尤便是其中之一,他们盘踞在共工之台的附近,专门抢劫过往的商客。为了达到最佳恐吓效果,他们往往将面目狰狞的人推到队伍前面。这样的人也许不多,却能够给人留下深刻的印象,因而蚩尤就成为丑陋、愚蠢的代名词。

长期以来,人们对于蚩尤的抢劫行为没有应对方法,直到黄帝的出现才改变这种局面。根据对《易经》的解读,黄帝所在群族属于伏羲氏,过着游牧的生活。他们将牛羊之类动物养肥后,便送往市场以换取他们生活所需的物品,途中难免会遇到蚩尤的抢劫。

大量蚩尤聚集在冀州,黄帝不可能一点也不知情,但他事先做好了充分的准备,蚩尤在抢劫时遭遇前所未有的失败。黄帝打败蚩尤的消息传到共工之台后,出于共同的利益,共工之台的主人便与黄帝展开合作,共同围剿蚩尤,于是便有了“黄帝乃令应龙攻之冀州之野”。

类似的合作之前有过很多,但基本上没有什么效果,因而没有留下任何记载。黄帝能够战胜蚩尤,从轩辕氏这个称呼就可以理解。轩辕是指简陋的马车,虽然简陋,总比没有强。应龙在围剿蚩尤时,至少在速度方面占据很大的优势,只有速度快才能追上敌人,就算打不赢,也能够逃跑。

胜利总是能够鼓舞人心、壮大队伍。由于应龙在围剿蚩尤的行动中表现出色,就会有越来越多的人加入到他的队伍中。黄帝的势力不仅有冀州站稳脚跟,实力也在不断地增长。天下各地的人聚集在一起,尽管彼此的语言不同,但相处时间久了,总是能够找到沟通的渠道,这就为黄帝传播他的思想提供十分有利的条件。

自古以来,进步思想的诞生,总是会遭到旧思想的强烈抑制,当初马克思主义理论在中国传播时,被反动势力视为洪水猛兽。黄帝的主张得到冀州人民的普遍拥护,加上实力的迅速增长,在炎帝看来,已经严重威胁到自己的霸主地位。二者之间的关系由当初的合作变成对抗后,炎帝就算无法击败对方,也会想尽一切办法将对方挤走,比如断绝物资供应等等,于是便有了“应龙畜水”。

应龙为何要畜水?很多人将这句话与“蚩尤请风伯雨师纵大风雨”联系起来,认为应龙畜水是想用水淹死对方。这样的理解是不对的,要知道,上古时期到处是荒芜之地,既然能够找到蚩尤藏身的地方就直接剿灭,何必多些一举?等你畜水,人家早就跑得无影无踪了。

相传《山海经》为伯益所作,从伯益到春秋战国已经有两千年,在流传过程中难免出现错简以及大量内容缺失,在《大荒北经》这段文字叙述中,“应龙畜水”之后的内容就严重缺失。

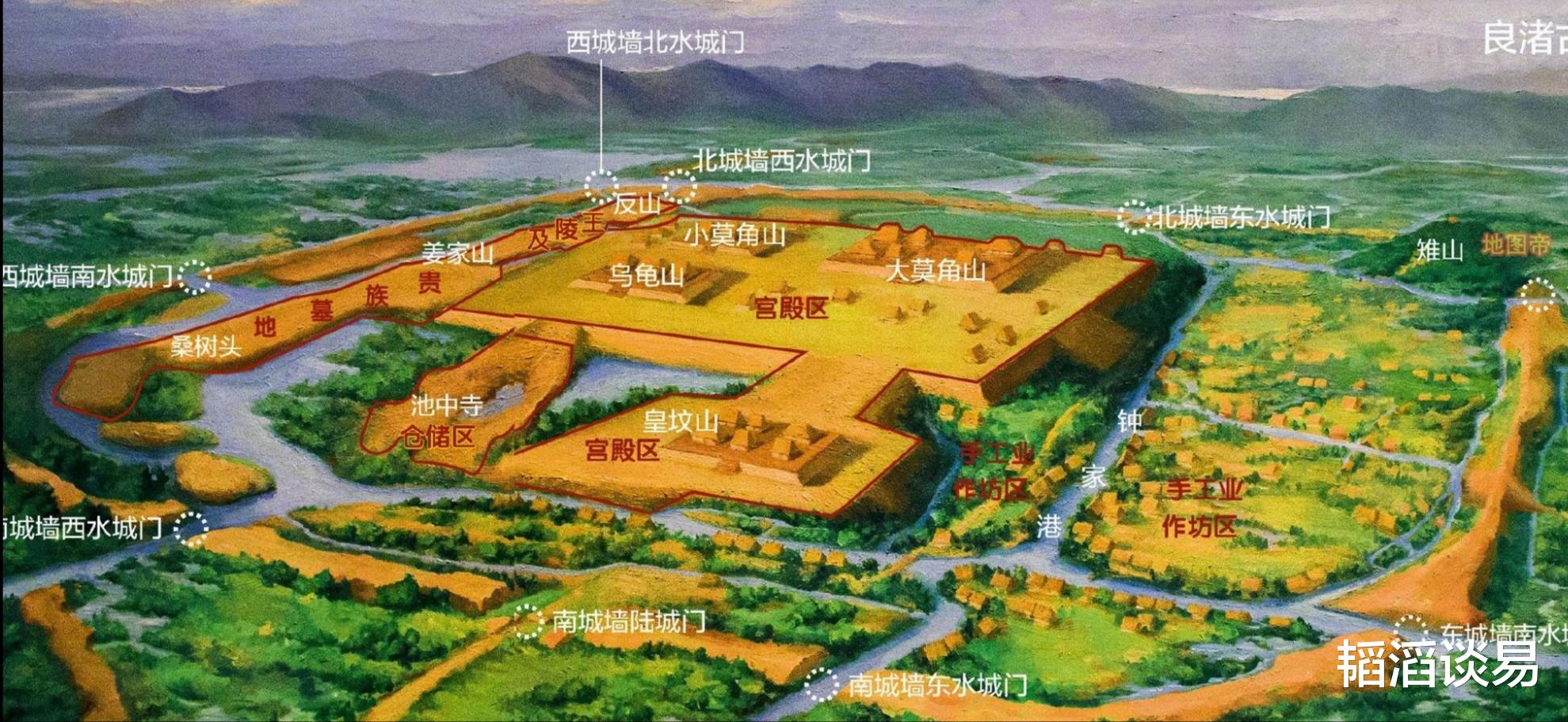

冀州的共工之台是上古时期天下的重要商品交易市场,商品货物是如何运进来的呢?在马车出现前的上古时代,货物的运输基本上依赖船运,如果参照良渚、石家河等相同时期的古代遗址就能明白,冀州的共工之台必定有水道与黄河连通。无论良渚遗址还是石家河遗址,都有纵横交错的水道穿梭其间,并与大江大河相连,这些水道一旦堵塞,城市的交通就陷入瘫痪状态。

炎帝之所以愿意找黄帝合作,是因为他没有办法对付蚩尤。应龙帮助炎帝围剿蚩尤,维护社会的安定,有利于经济的繁荣,毕竟谁也不愿意将自己的财富送到不安全的地方,于情于理,炎帝都应该为应龙提供生活所需的物资。然而,应龙却在这里传播黄帝的思想,对旧有的神权体系造成挑战,就成了不受欢迎的人,于是炎帝就不再提供生活物资,如果有可能,甚至还会想办法消灭对方。

为了能够在这里生存下去,无奈之下,应龙也向蚩尤学习,打起过往商客的主意,于是在水道中设置障碍,收取过路费。经过一番较量,黄帝终于成为这里的主人。