在陈毅的追悼仪式上,他的妻子泪如雨下,只因她领悟到了毛主席删改悼词背后的用心。1972年1月6日,征战沙场多年的开国元勋陈毅元帅,在与疾病抗争一年多后,溘然长逝,终年七十二岁。当时的情况很特别,大家都不知道该怎么给陈毅写悼词。周总理反复斟酌悼词内容,经过深思熟虑,最终在文中补充了一句话。陈毅同志在革命和建设事业中既有显著贡献,也难免存在不足之处……

毛主席在审阅悼词时,直接删去了“功过参半”的评价,不顾病体,披着睡衣亲自出席了陈毅的告别仪式。陈毅元帅波澜壮阔的一生陈毅元帅的人生经历跌宕起伏,充满传奇色彩。陈毅元帅年少时,有一次全神贯注地看书,不小心把墨水当水喝了。这个“肚子里装墨水”的趣事,至今还在老百姓口中津津乐道。

1923年,陈毅成为中国共产党的一员后,便全身心投入到党的事业中,为新中国诞生付出巨大努力,贡献卓著。陈毅在漫长的岁月里经历了数不清的战斗。他曾亲口说过,在南方打游击的那三年,是他经历过最艰苦的岁月。那段时间里,陈毅多次面临生死考验,足足有五次差点丢了性命。1934年,红军在第五次反“围剿”战役中,陈毅在前线指挥战斗时,不幸遭到国民党军队的攻击,身受重伤,甚至无法站立行走。由于在反“围剿”战役中失利,红军主力不得不迅速撤离中央苏区,踏上了漫长而艰苦的“万里长征”之路。

关键时刻受伤的陈毅,顾不上休息疗伤,马上又接到了新的工作安排。项英带领部队从中央苏区突围后,抵达了信丰县的油山一带。围绕这个核心区域,逐步构建起横跨江西广东的革命根据地。从那时起,他依照中央的指示,带领队伍在根据地周边进行游击作战。然而当时所有人都没料到,这场艰难持久的游击战斗竟然持续了整整三年。战争初期,双方实力差距巨大。陈毅指挥的游击部队仅有万余战士,而敌军人数则多达十余万,形成了明显的兵力对比。

陈毅和游击队为了避开敌人的追捕,就在林子里用树枝和茅草搭了个简易的棚子,大家躲在里面过日子。为了躲避敌人发现炊烟,陈毅带着大家直接啃山上的野果野菜充饥,导致游击队员们常常饿着肚子。即便是寒冷的冬季,有时也会面临粮食短缺的困境。他和战友们始终坚守着那份对革命的信念,哪怕死神近在咫尺,他们的心中依然装着老百姓,甘愿为他们拼尽全力。

1936年,陈毅率领的游击队在梅岭一带被敌人团团包围,足足被困了二十多天,这是他一生中最接近死亡边缘的时刻。即便遭遇重重阻碍,陈毅始终保持着乐观的态度,他不断给游击队的战友们打气,激励大家坚持战斗。他以身作则,和战士们一起生活、一起战斗,打仗时更是身先士卒,带领队伍勇往直前。他在梅岭写下了传世名篇《三章》,字里行间流露出无畏险阻、勇斗强敌的豪迈情怀。在南方山区,陈毅率领游击队与敌人周旋了整整三年。他后来回忆说,那段时间是他人生中最艰难的日子,但即便如此,他依然圆满完成了党组织交给他的使命。

那年深秋,红军顺利完成长征壮举,这其中少不了后方游击队的鼎力支持。陈毅带领的游击队员们,在艰苦的抗战岁月里立下了汗马功劳。在解放战争时期,陈毅制定了一套重要的"入城守则",这套规则得到毛主席的高度认可,称赞不已。陈毅为革命事业作出的贡献远不止这些,他的许多举措都发挥了关键作用。我党部队在1949年拿下上海后,面对老蒋散布的各种负面消息,靠着这些规矩硬是稳住了局面,没让形势乱起来。一支训练有素的部队走到哪儿都深得民心,老百姓相信咱们的党永远把人民的利益放在首位。

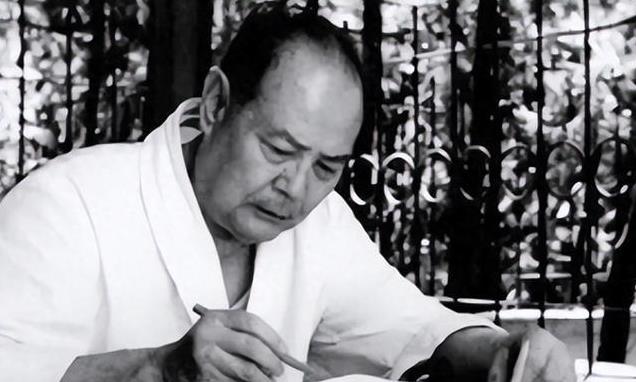

建国初期,陈毅元帅在外交舞台上展现了非凡才能。他巧妙运用"围棋外交"策略,成功化解了中日两国长期以来的外交困境,为两国关系打开了新局面。陈毅堪称文武双全的楷模,既能运筹帷幄治国安邦,又能驰骋沙场建功立业,在人们心中树立了"儒将"的完美形象。革命友谊1972年,当毛主席得知老朋友离世的消息时,心中充满悲痛,他在悼词中删去了“有功有过”这几个字。在风起云涌的革命历程里,陈毅不仅洞察了中国革命的核心问题,也深刻理解了其关键人物——毛主席。

在陈毅看来,毛主席不仅是党的杰出领袖,这种敬重之情与许世友等其他人并无二致。陈毅和他关系特别铁,既是并肩作战的战友,也是多年的知心好友。这俩老友相识快五十年了,因为都喜欢写诗,对文学的看法也特别合拍,慢慢就成了无话不谈的知音。在革命战争年代,陈毅是毛主席身边最得力的军事助手之一。

1928年,毛主席带着秋收起义的部队,和陈毅率领的南昌起义队伍,在井冈山碰头了。两支革命武装力量在这个山区胜利汇合,为后来的革命斗争奠定了基础。两支从未交手的部队,由于指挥方式大相径庭,在执行任务时遇到了不少麻烦。面对困境的历练,陈毅日益钦佩毛主席在军事上的卓越智慧。在这段时间里,陈毅经常主动向中央汇报部队里存在的各种问题。在处理红军内部纷争时,陈毅的表现尤为突出,这种出色的协调能力让毛主席对他刮目相看。在随后的岁月里,陈毅和毛主席并肩作战,历经无数战火考验,彼此间的革命情谊愈发深厚。

毛主席对陈毅赞赏有加,称他是"优秀的战友"。陈毅屡次获得重要任命,担任多个关键岗位,肩负重大责任。1964年,陈毅访问亚非六国期间,写了七首《六国之行》的诗,寄给了毛主席。毛主席看过后,不仅亲自修改了这些诗,还给它们重新起名为《西行》。这首诗歌承载了他们漫长岁月中深厚的友谊。谁曾想到,岁月不饶人,这位身经百战的老将,曾在战场上与死神擦肩而过,如今却敌不过年迈体衰,被疾病缠身。1971年,陈毅被诊断出患上了肠癌,而且情况很快就变得非常严重。听说老战友陈毅得了癌症,周总理非常着急,马上安排他到北京的医院去治病。遗憾的是,陈毅的病症被诊断出来时已经错过了最佳治疗时机,癌细胞早已扩散到全身。短短十二个月的时间,他的身体状况就急转直下,最终只能躺在病床上,连基本的活动都无法完成了。

1972年寒冬的一个夜晚,气温低得刺骨。身患绝症的陈毅在生死边缘挣扎,经过医护人员的全力救治,终于从昏迷中苏醒过来。他执意要出门散散步,感受一下外面的清新气息,还特意让闺女给他煮了一碗热腾腾的面条。女儿满脸兴奋,立刻跑进厨房煮了一碗面条。陈毅接过碗,笑着说道:在这个特别的日子里,我选择用这种形式来纪念伟人的诞辰。当时陈毅吃饭已经相当困难,但他依然坚持咽下了几口面条。临睡前,陈毅半梦半醒地拉着女儿的手,吃力地开口:奋勇向前……击溃对手……勇往直前……即便身心疲惫不堪,他内心深处最清晰的画面,仍然是投身革命、为百姓谋福祉的场景。

1月6日下午,陈毅意识到生命即将走到尽头,心里明白自己快要离开这个世界了,唯一让他感到遗憾的是,没机会再见毛主席一面。那天,毛主席得知陈毅病情危急,尽管他自己双腿行动不便,连走路都成问题。所以他没法去探望陈毅。可毛主席心里还是七上八下,琢磨了好一会儿,他把叶剑英找来,郑重其事地交代:麻烦你帮忙带个话给陈毅,让他别操心工作,好好在医院调养,把身体养好最重要。

叶剑英匆匆赶到医院,眼含泪水,俯身对病床上的陈毅轻声诉说。老伙计,我懂你的心思,特意把毛主席的教诲带给你了。毛主席一番温暖的话语传来,陈毅脸上浮现出淡淡的笑意,然而现实却让他无法兑现主席交付的任务了。送别好友1972年,主席凝视着悼词上详细记录的好友生平,拿起笔,将“有功有过”四个字轻轻删去。那天,天空中飘着冰冷的雪花,女儿正念着第二遍时,陈毅静静地闭上了眼睛,平静地告别了他深爱的世界。陈家的人眼眶瞬间红了,泪水止不住地往下掉,彼此紧紧抱在一起,哭作一团。

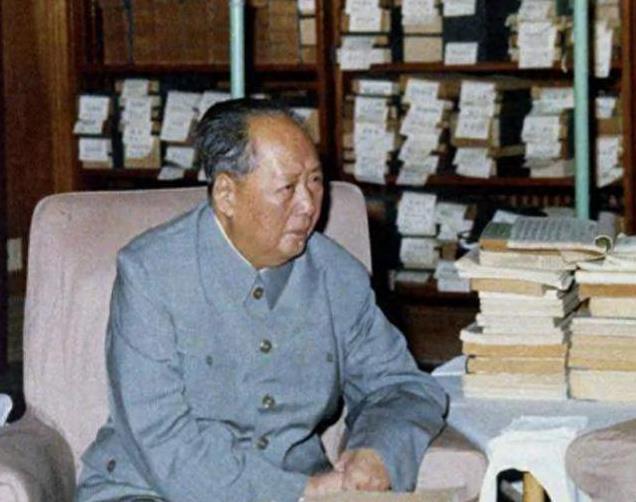

清晨时分,毛主席得知了陈毅逝世的消息,对于这位老战友的离去,他心中早已有所预料。当事情真实发生的那一刻,无法言说的哀伤悄然涌上了毛主席的心间。那一天,他一个人默默地坐了很长时间,沉浸在深深的思绪之中。陈毅逝世后不久,他的警卫员将一份来自中央治丧委员会的文件递给了毛主席。毛主席拿着信件,认真地翻阅着追悼会的具体安排,心里想着已经离世的陈毅,不禁深深地叹了一口气。主席在审查仪式程序时,发现一切安排都很妥当。但当他仔细阅读追悼词时,注意到文中对陈毅同志一生的评价用了"有功有过"这样的措辞。

陈毅是新中国的重要奠基人之一,他毕生致力于党的工作,深受毛主席的信任和认可,始终被视为可靠的战友。陈毅的历史地位和贡献,不能简单地用“既有功劳也有过失”来概括,对他的评价也不应该如此轻率地下结论。毛主席一看完文件,二话不说就把“有功有过”的评语删掉了。那时候主席身体欠佳,原本不准备出席陈毅的葬礼,可转念一想,陈毅不仅是自己的亲密战友,更是为国尽忠的英雄,主席最终还是决定亲自为他送行。毛主席抵达时,陈毅的妻子张茜和孩子们早已在门口等候。毛主席一下车,就注意到了张茜那疲惫的神情。他紧紧抓住张茜的手,轻声劝她别太难过,可话还没说完,毛主席自己已忍不住落下泪来。

张茜表示:陈毅听说主席要来探望,心里乐开了花。毛主席忍住内心的哀伤,语气坚定地对张茜说:陈毅同志始终忠诚于党和人民,是一位杰出的好干部。随后,他特意与陈毅的子女们进行了会面,勉励这些年轻人要用心读书,努力实现父亲对他们的期许。周总理向张茜传达了毛主席修改陈毅悼词的消息,张茜听后热泪盈眶,她明白这是主席对陈毅的认可与关心。

陈毅的葬礼上,毛泽东特意找来一条黑布,郑重地系在了自己左臂。他神情凝重地站在人群前列,默默地向这位老战友送别,眼中流露出深深的哀伤。就在那个瞬间,毛泽东主席或许想起了曾经并肩作战的同志们,他们一个个离开了人世。随着这些杰出人物的消逝,一个时代也随之慢慢落幕。

陈毅毕生致力于党和新中国的建设事业,建国后依然坚守岗位,为国家发展贡献力量。陈毅同志对党的赤胆忠心永远铭记,毛主席亲自为其悼词润色并出席追悼仪式,充分体现了对陈毅的高度认可与深切缅怀。