你有没有发现,有些日子,老人们总是格外重视?倒不是说他们迷信,而是这些代代相传的习俗,真的蕴含着老祖宗的智慧和对美好生活的期盼。就拿即将到来的正月二十五来说,碰巧又赶上“八九”的尾巴,这日子,讲究就更多了。与其说是禁忌,不如说是提醒,提醒我们顺应时节,趋利避害,把日子过得更舒心。

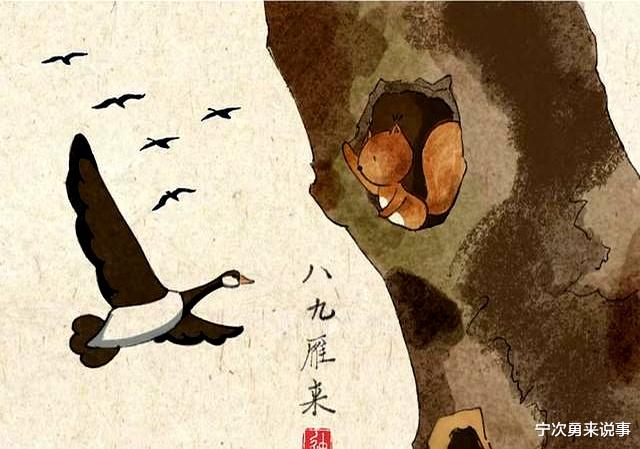

正月二十五,又叫“填仓节”,这名字听着就喜庆,寄托着人们对粮食丰收的渴望。以前,人们会在这天把米缸、水缸都装得满满当当,寓意着新的一年衣食无忧。而今年的正月二十五,正好处在“八九雁来”的时节,这意味着什么呢?这意味着大地回暖,万物复苏,同时也意味着一些潜在的风险也在悄悄滋生。

所以,老人们常说,正月二十五遇“八九”,要牢记“1远离、2不吃、3切忌”。这可不是空穴来风,每一条背后都有着深刻的道理。

首先说说这“1远离”。要远离什么?当然是湿寒之地。经历了漫长的寒冬,地表开始解冻,泥土变得湿漉漉的,这就是我们常说的“返浆水”。老人们常说“寒从脚起”,长时间待在湿冷的地方,很容易让湿寒之气侵入身体,引起关节疼痛等问题。尤其对于体弱的老人和孩子来说,更要格外注意。

还有一个容易被忽视的风险,那就是冰面。虽然东北地区依旧寒冷,但昼夜温差加大,冰层的承载力已经大不如前。看似坚固的冰面,实则暗藏危机。每年都有不少因为在冰面上玩耍而发生意外的事件,所以,为了安全起见,这个时候一定要远离河湖冰面。这绝不是危言耸听,而是对生命的负责。

接下来是“2不吃”。不吃什么?不吃生冷隔夜饭。这可不是挑食,而是为了保护我们的肠胃。春天回暖,各种微生物也开始活跃起来,食物更容易变质。隔夜饭菜,尤其是生冷的食物,很可能滋生细菌,引起肠胃不适。

老人们常说“填仓饭不过午”,意思是说,填仓节的饭菜最好当天吃完,不要留到第二天。这既是对食物的尊重,也是对健康的负责。春天是补充营养的好时节,多吃新鲜的蔬菜水果,补充维生素,增强抵抗力,才是正确的选择。

最后,也是最重要的,就是“3切忌”。这三个“切忌”可不是随便说说,而是蕴含着对自然规律的尊重和对美好生活的期盼。

第一忌:不动土。“填仓动锨,仓神不安”,这听起来有点迷信,但其实是很有道理的。经历了一个寒冬,土壤中的微生物群落正在慢慢复苏,过早地翻动土地,会破坏它们的生长环境,影响农作物的生长。

“八九不建房,春固地基强”,也是同样的道理。等到地基完全解冻后再施工,才能保证房屋的稳固。这告诉我们,无论是做什么事情,都要顺应时节,因时而作,才能事半功倍。

第二忌:不借钱。填仓节讲究“喜进厌出”,人们认为在这天外借财物会带走家中的福气,导致“越借越穷”。这虽然是一种传统的说法,但也反映了人们对财富的珍惜和对美好生活的期盼。

老一辈人常说:“宁可关门谢客,不可破财借人。”如果有人上门求助,不是特别紧急的情况,最好婉拒,以免影响自己的运势。当然,这并不是说我们不能乐于助人,而是要在力所能及的范围内,选择合适的方式。

第三忌:不卖粮。“填仓填仓,只进不出”,这是填仓节的原则,为了守住福根。毕竟“手里有粮,心里不慌”。在过去,人们认为在这天卖粮食,会掏空粮仓,断了财路。

据说,以前有些粮店会反其道而行之,专门设酒宴招揽卖粮者,但这并没有改变普通百姓“存粮纳福”的习惯。当然,在现代社会,我们还是要根据市场行情,在价格合理的情况下适时出售粮食。但是,节约粮食、珍惜粮食的意识,仍然值得我们传承。

说了这么多,你可能会觉得这些都是老黄历了,现代社会谁还信这些?但仔细想想,这些习俗背后,其实都蕴含着深刻的道理。远离湿寒之地是为了健康,不吃生冷隔夜饭是为了肠胃,不轻易动土是为了保护生态,不借钱不卖粮是为了守住财富。这些看似简单的“禁忌”,其实都是老祖宗在长期生活实践中总结出来的智慧。

习俗的传承,不仅仅是一种形式,更是一种提醒,提醒我们珍惜当下,敬畏自然,勤俭持家。福气不是凭空而来,而是源于积累,源于对生活的用心经营。就像老话里说的:“填仓填仓,填满粮仓,填满希望。”

所以,在即将到来的正月二十五,不妨也遵循一下这些老规矩,或许真的能给你带来意想不到的好运。当然,最重要的还是要保持积极乐观的心态,努力奋斗,才能让生活更加美好。

与其把这些习俗看作是迷信,不如把它们看作是对生活的一种美好期盼,一种积极向上的力量。传承这些习俗,不是为了回到过去,而是为了更好地走向未来。在现代社会,我们更应该结合实际情况,取其精华,去其糟粕,让这些传统习俗焕发出新的生命力。

毕竟,生活是自己的,过得好不好,最终还是要靠自己。而这些习俗,或许能给我们一些启发,让我们在追求幸福的道路上,少走一些弯路。所以,不妨试着去了解它们,感受它们,或许你会发现,它们比你想象的更有意义。