前言

在信息爆炸的时代,我们习惯了被主流声音牵着鼻子走,却很少有人敢停下来问一句:“真相,真的是这样吗?”美国著名调查记者西摩·赫什就是这样一个“唱反调”的存在。

从越南的美莱村屠杀,到北溪管道的爆炸,赫什几乎揭开了所有那些人们未曾知晓的阴谋。

但最为震撼的,可能是他对“9·11”策划者本·拉登的死因提出了质疑,甚至揭示出一个惊人的事实:印度前总理莫拉尔吉·德赛竟然是美国的特工!

那么,赫什究竟是如何深入挖掘这些震撼世界的真相?他又为什么在面对威胁时依然坚持揭示政府的种种隐秘?难道这些揭露背后真如赫什所言,存在某些更大的政治动机?

【出身乱世】

1937年,西摩·赫什出生在美国芝加哥,这个城市一面是高楼林立、文化繁荣,另一面则是黑帮横行、枪声频发。

二战刚刚结束,战后的芝加哥仿佛仍处在冲突的阴影之中,市区各族群交错混居,帮派械斗成了街头常态。

赫什童年所见不再是童话,而是一幕幕血与火,他曾说,小时候不明白为什么邻居今天还在街上打球,明天就成了家门口的讣告。

赫什在这样的环境中,不想当警察或“芝加哥打字机”,他想要拿起纸笔,而不是枪,他不想控制世界,只想看清它。

他在芝加哥大学攻读新闻学,在那个年代,这是少数人的选择,新闻不赚钱,也不风光,但它给了他一个可能性:以事实为武器,去面对那些隐藏的黑暗。

1959年,赫什毕业后进入芝加哥城市新闻局,成为一名初级记者,但他很快意识到,这并不是他想象中的新闻,报道内容必须经市政府审查,有些他亲眼目睹的街头暴力事件被禁止刊登。

那一刻,他感受到比街头更可怕的“安静”,真相被压下去的那种安静,他形容自己“像个提线木偶”,有眼睛却不能看,有嘴巴却不能说。

两年后,赫什选择辞职,尽管这是稳定的“铁饭碗”,他却毫不留恋,他和朋友尝试创办自己的报纸,梦想做一家“真正能讲实话的媒体”。

可惜,缺乏资金与经营经验,报纸不到一年就倒闭了,他站在办公室门口,看着关门落锁的那一刻,感到既落寞又清醒:理想若无现实基础,就是空中楼阁。

但命运并未就此关门,赫什随后向全美最大的通讯社之一的美联社投出简历,凭借出色的履历和极强的表达能力,他顺利被录用,并很快被派驻华盛顿。

华盛顿不缺新闻,更不缺被隐藏的新闻,在这里,他开始真正接触到美国的政治核心,他频繁出入国会、法院、白宫和五角大楼,用双脚丈量权力的走向,用耳朵记录不被报道的真相。

赫什的工作能力和好奇心让他脱颖而出,1966年他被升任为驻五角大楼记者,这一职位将他推向信息的源头,他不仅能接触军方文件,还结识了众多军方与情报界人士。

从这个位置上,他第一次感受到“新闻的刀锋”:它能切开真相,也能割伤权力,而赫什,显然更想做前者。

在五角大楼工作的这段时间,他不再只是一个记者,更像是一名长期卧底的调查者,他学会如何提问、如何追踪线索,也学会如何在政府想让你相信的“表象”背后寻找漏洞。

他总是比别人问得多、听得深,他愿意跑十天只为了核实一个名字,也愿意熬夜读完几百页军方材料。

就在这个阶段,他挖出了自己人生中第一条震撼全球的独家消息,一次关于“武力使用不当”的军事法庭审判,引起了他的警觉。

他敏锐地察觉到案件背后可能隐藏着一段被掩盖的战争黑幕,他决定追查到底,最终揭开了一起骇人听闻的屠杀事件。

这一事件,不仅彻底改变了赫什的职业轨迹,也在世界新闻史上留下了浓墨重彩的一笔。

但究竟是怎样的黑幕,让赫什从五角大楼走进历史?又是什么样的真相,让全美国都开始质疑自己的军队?

【血染美莱村】

1969年,赫什从五角大楼的一个消息来源得知,越战期间,一名美国军官因“杀害平民”被送上军事法庭。

这个案件本看似只是普通的军事法庭审判,但赫什的直觉告诉他,事情远比表面看起来的复杂,他开始深入调查,寻找更深层次的真相。

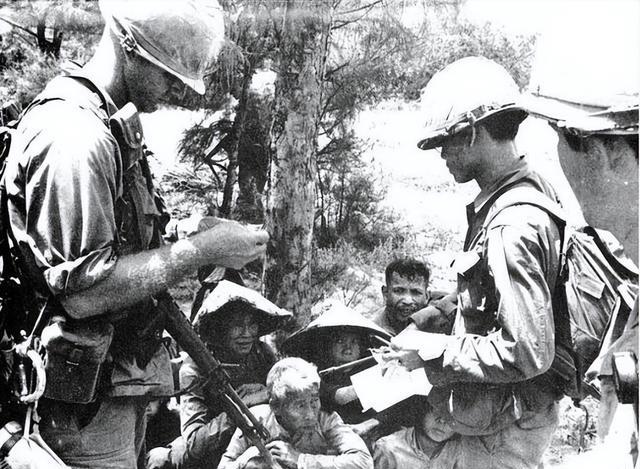

通过不懈努力,赫什最终与被控军官进行了对话,得知了一个令人震惊的事实:在1968年3月16日,美军一个连队进入了越南广义省的美莱村。

据称,这个连队的士兵因为前期的战斗损失惨重,心中积压了极大的仇恨情绪,当他们到达美莱村时,误以为村子里潜藏着敌军人员。

当他们进入村庄时,发现这里没有任何敌军人员,只有无辜的妇女、儿童和老人,这并没有阻止他们的暴力行为。

士兵们疯狂开枪,对无辜的村民进行大屠杀,美莱村的地面被血染红,109名村民丧命,包括年幼的儿童和怀孕的妇女。

赫什了解到,在这一过程中,很多美军士兵并没有遵循任何战场规则,他们毫不犹豫地执行了“消灭一切敌人”的命令,完全漠视了人道主义和国际法。

当时的军队管理混乱,指挥官们不仅未能阻止暴行,反而选择隐瞒真相,试图通过掩盖事件来保护军队声誉,赫什深感责任重大,决定将这个真相公之于众。

当他将美莱村屠杀事件公之于众后,虽然他凭借独家报道迅速在美国和世界范围内引发了广泛关注,但也因此成为了美国政府的敌人。

赫什在1970年获得了普利策新闻奖,他的努力最终促成了美军撤离越南的进程,而这一切并没有为他带来更多的安宁,赫什很快意识到,揭露真相的代价远比他想象的要高。

政府对他施加了更多的压力,而美军的高层则将他视为“叛徒”,赫什也遭到了媒体界一部分人的质疑,他们认为赫什过于“直言不讳”,有时甚至怀疑他是否过于激进。

尽管如此,赫什依然坚持自己的信念,他认为,作为一名记者,必须为真相发声,不能让权力的掩盖肆意延续。

他并不为自己的报道获得的奖项而骄傲,反而认为最为重要的是将那些被忽视的故事呈现给公众,让世界看见隐藏在光鲜亮丽背后的黑暗。

随着时间推移,他逐渐揭开了更多令人震惊的事件,挑战了美国政府和军方的权威,但他的勇气与执着,始终未曾改变。

赫什的调查与报道,深刻地影响了美国和世界的历史发展,而每一篇重磅报道,都揭示了一个更加可怕的真相,赫什站在真相的一端,而这些真相也在不断“回击”那些掩盖的权力。

那么,赫什究竟是如何揭开更为庞大的阴谋的?他揭露的下一个真相,又会是谁所不容忍的深水炸弹?

【间谍总理?】

1970年代末,西摩·赫什已不是那个初出茅庐的小记者,他因揭露美军在越战中的暴行而声名大噪,同时也成为政府高层最忌惮的媒体人之一。

就在公众对他保持敬畏与期待之时,赫什再度出击,推出了一部更具政治爆炸性的作品《权力的代价》。

这本书聚焦的是美国前国务卿亨利·基辛格,在书中,赫什详尽剖析了基辛格如何在冷战时期操控中东局势,通过“石油换债”的方式绑定美元与石油,使美国经济在危机中得以稳定;又如何秘密访华,为中美关系破冰铺平道路。

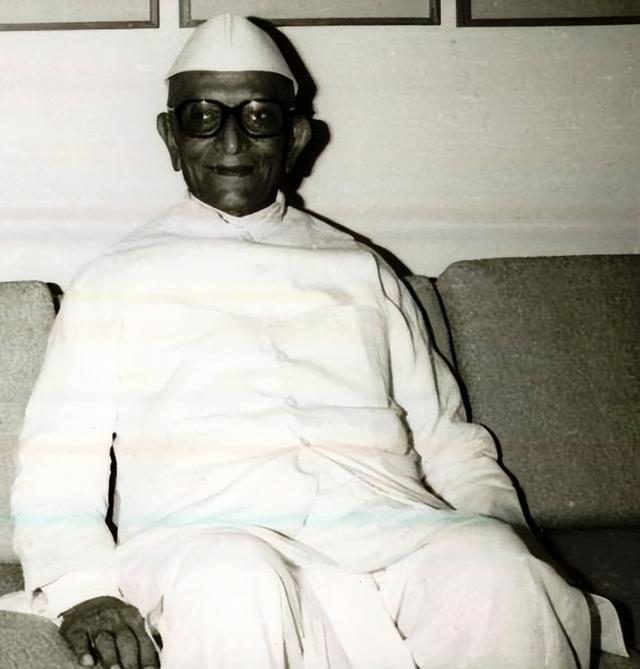

这些内容本就足够吸睛,但最令世界震惊的却不是基辛格的外交布局,而是赫什在书中随手“抛出”的一则重磅爆料:印度前总理莫拉尔吉·德赛,是美国中情局的长期情报来源。

要知道,德赛不仅是印度的最高领导人,还是在冷战格局中倾向中立的南亚大国代表人物。

他长期以来在国际舞台上展现出独立自主的形象,代表着印度摆脱殖民影响、走出自我道路的意志。

赫什却断言,他其实与美国政府有着隐秘联系,甚至向CIA提供过情报,这个说法立刻在国际社会掀起轩然大波。

德赛本人震怒不已,他将赫什告上法庭,指控其诽谤、捏造事实,试图挽回自己的声誉,按理说,这类涉及国家机密与外交敏感的案件极难取证,赫什极有可能败诉。

但令人意外的是,案件最后的判决却偏向了赫什,法庭认为:德赛无法提供确凿证据证明赫什的爆料是虚构的,更无法证明自己不是CIA的线人,在法律逻辑下,这场官司赫什赢了,而德赛却跳进黄河也洗不清。

这起事件不仅让《权力的代价》成为赫什职业生涯中影响最广的一本著作,也再次巩固了他“真相猎人”的形象。

值得注意的是,赫什并不是没有代价地报道这些真相,他的爆料时常让美国政府陷入外交被动,也让他本人不断遭受威胁、封杀乃至人身攻击,面对这些,赫什始终保持沉默,继续他的写作与调查。

而他的目标不再只是战场上的子弹与鲜血,而是更加隐蔽的权力网络、间谍系统和信息操控机制,他在采访中曾表示:“我并不在乎谁上台,我在乎的是权力如何运作,它的代价是谁在承担。”

然而,就在公众还在讨论“总理是否是间谍”时,赫什早已将注意力投向了另一个层面——反恐战争背后的迷雾,他准备揭开的是另一场全球瞩目的“胜利行动”:本·拉登之死。

可这次,他面对的不只是历史争议,而是全球最敏感、最受控的安全事件之一,他将如何追查“最保密”的真相?拉登之死,到底是不是一场蓄意设计的表演?

【拉登之死的另一版本】

2011年5月2日,美国全体公民,甚至全球范围内的新闻机构,都将目光集中在白宫的电视屏幕前。

奥巴马总统宣布了一个令人震惊的消息:“本·拉登,‘基地’组织的头目,已经被美国海军海豹突击队击毙。”

这一消息瞬间成为全球新闻头条,无数美国民众在电视前欢庆这一象征性的胜利,庆祝美国终于为“9·11”事件复仇,结束了这场漫长的反恐斗争。

然而,这场反恐行动的背后,赫什却发现了不寻常的蹊跷之处,赫什通过一系列的渠道和接触到的政府高层人士,渐渐拼凑出了一幅截然不同的画面。

根据赫什的调查,拉登的藏身地点并不是CIA通过追踪“信使”获得的情报,而是早在2006年就已被巴基斯坦情报机构掌握。

赫什的消息来源称,巴基斯坦政府在这件事上并没有完全与美国合作,而是选择隐瞒了本·拉登的具体位置。

但这还只是赫什揭露的第一层面,最震撼的部分在于,赫什从多个可靠消息来源得知,奥巴马政府在本·拉登之死问题上做了“精心策划”的舆论操作。

赫什直言不讳地指出,奥巴马政府在行动后刻意歪曲事实,称这是美国单方面的成功行动,但实际上,美国的确得到了巴基斯坦政府的配合。

巴基斯坦当局早就知道拉登的藏匿地点,但出于自身利益考虑,未将其信息披露给美国,直到奥巴马政府施压巴基斯坦时,双方才秘密达成协议。

赫什进一步揭示美国政府为获取拉登藏身地的信息,支付了巴基斯坦情报局一名高级官员2500万美元的巨额报酬。

这一巴基斯坦官员随后被带到美国,安置在CIA工作,并被赋予了重要职务,赫什的这番曝光,直接与美国政府当时发布的官方版本发生了冲突。

美国官方宣称,通过“拉登信使”向CIA提供了拉登的具体位置,但赫什却强调,实际情况是通过巴基斯坦的情报官员“买通”的方式才得到了这些信息。

而最令人不解的部分是,海豹突击队的“突袭”并非如媒体所宣传的那样充满紧张与英勇。

在赫什的版本中,巴基斯坦情报局早已控制了拉登,并将其关押在阿伯塔巴德的住所里等待美国接手。

因此当海豹突击队赶到现场时,他们并未与拉登发生直接交火,这场“突袭”实际上是预先排练好的一场演戏,目的是为了符合美国公众的期望,并给奥巴马政府在全球范围内展示出一场精彩的反恐大捷。

美国媒体对他的报道展开了激烈的争议,部分媒体甚至公开指责赫什制造了虚假的信息,攻击他缺乏证据,且涉嫌破坏美国政府的公信力。

但赫什坚持自己的观点,并认为这一切的背后是美国政府为了政治目的精心策划的一场政治秀。

奥巴马的“反恐胜利”,赫什称之为“美国民主的政治剧”,并指责奥巴马政府利用这一事件为即将到来的总统选举造势。

赫什所揭露的真相,深刻地动摇了公众对“本·拉登之死”这一事件的信任,而美国政府的解释也变得更加复杂。

在赫什看来,这一事件并非单纯的军事胜利,而是美国政府在面对全球恐怖主义威胁时所采取的一种“话语控制”策略。

尽管赫什的爆料无法立即改变大众的看法,奥巴马政府仍然凭借“本·拉登之死”大肆宣传,稳固了其政治地位,但赫什坚信,这场表演背后的阴谋远不止如此。

在国际政治的角力中,信息早已不只是传递工具,而是被当作影响格局的利器;真正的真相,常常深埋于权力的迷雾之中,唯有那些无畏的探索者,才能将其一寸寸揭示于光明之下。

【参考信源】

北京时间 2023-02-23 《美国白宫和中央情报局最痛恨的记者?新闻界的“恐怖分子”是谁呢?》

环球网2015-05-25《白宫被指在本拉登之死中撒谎 拉登此前已被控制》

界面新闻2015年05月11日《1970年普利策奖获得者:关于本·拉登的死奥巴马没说实话》

齐鲁壹点2023-02-16《地球局丨那个爆料“北溪”爆炸内幕的美国记者什么来头》

屁话啰嗦