西晋楼兰残纸文书

楼兰出土木简残纸文书的主要特点:

(一)这些文书为当时戍边吏士所书,内容涉及政治、军事、经济、文化等社会生活的各个方面,书者虽然文化层次不一,但却真实地反映了这个时期多姿多样的书风面貌,有隶书、行隶、草隶、楷隶、章草、行草、行楷、今草等书法墨迹。

(二)这些文书出土地点比较集中,不少文书记载有纪年年号,有些文书群涉及的人和事相互联系,这为文书断代提供了有力佐证。

(三)楼兰出土残纸墨迹是世界上迄今为止所见年代最早,数量最多,书艺水平相当高超而又极富研究价值的宝贵资料。

(四)楼兰出土简纸文书正处于我国书法艺术从隶书向楷书的过渡时期,不仅书体多样,而且木简与残纸文书并存,数量又大,这些文书对研究我国汉字及书法的发展与演变具有特殊的重要意义。

楼兰残纸文书的书法艺术风格特点主要体现在以下几个方面:

一、书体演变与多样性

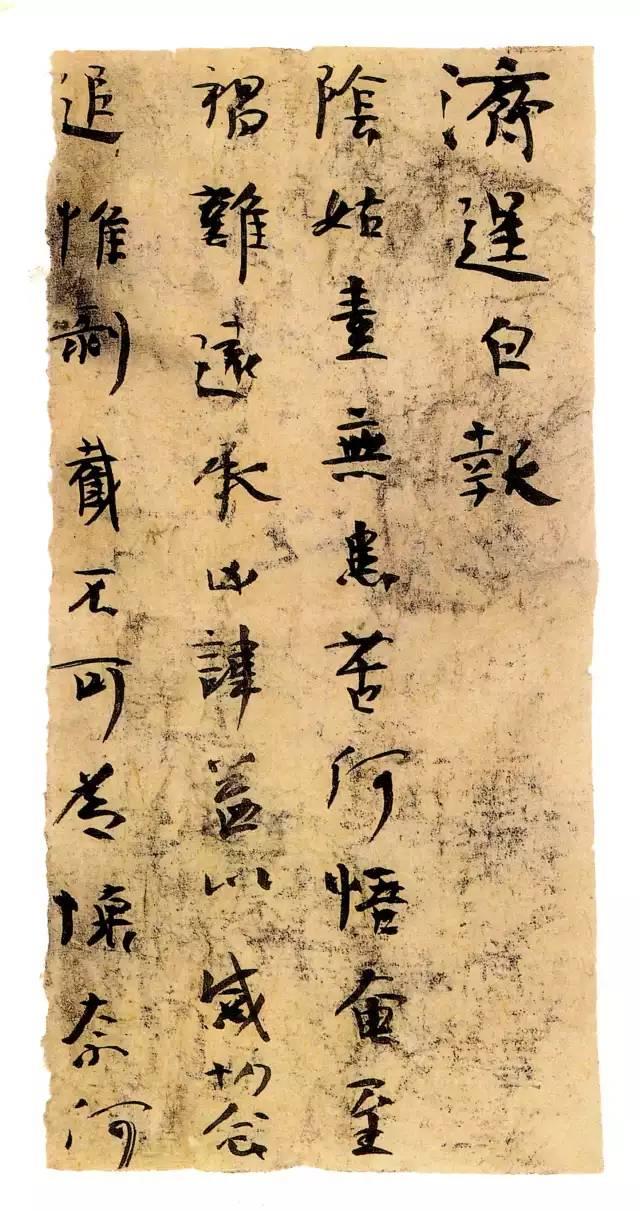

楼兰残纸涵盖了楷书、行书、草书等多种书体,且处于书体演变的关键阶段。楷书虽保留隶书遗痕(如《战国策》残纸的扁平结构和波磔减弱),但已显楷化趋势,如《急就章》残纸的长形结构和独立笔画。行书则分规整与率意两类,规整者如《郭揖休让书》,潇洒流畅;率意者如《永嘉四年八月十九日帖》,实用快写。草书最为成熟,今草已脱离章草波挑,如《五月二日济白帖》与王羲之《十七帖》风格相近,甚至出现狂草雏形(如《无虚伪帖》背面的狂放用笔)。

二、笔法与墨色特征

用笔多样,既有厚重秃钝(如《为世主》残纸),也有尖锋入纸的灵动(如《李柏文书》)。楷书的“三过折法”和悬针竖(如《诣鄯善王检》木牍)标志着笔法成熟。墨色变化丰富,枯润相间,如《李柏文书》三稿中墨色浓淡与飞白的运用,增强了作品的表现力。

三、风格的地域与时代共性

西北书迹整体厚重质朴,与南方郴州简的秀逸形成对比,但新体(楷、行)的普及程度和技术表现趋同,反映出魏晋时期社会实用书写对书风的推动。楼兰残纸既有民间书手的拙朴天真(如《十二月残纸》的自然率意),也有接近名士书风的作品(如《五月二日》与王羲之笔法相似),体现了时代审美共性。

四、章法与审美意趣

章法布局灵活,或疏朗简远(如《热想帖》),或紧密连贯(如《小人董奔帖》的连绵行气)。作品兼具实用性与艺术性,尺牍中常见反复练习的痕迹(如《虽未读帖》练习“楼”“闻”二字),展现了日常书写的真实状态。其审美意趣既有粗犷豪放,也有细腻典雅,反映了书法从实用向艺术过渡的多元风貌。

五、历史价值与影响

楼兰残纸填补了魏晋墨迹的空白,印证了楷书、行书的成熟过程,挑战了“南帖北碑”的传统认知。其与王羲之书法的相似性(如《李柏文书》与《姨母帖》)表明,王羲之书风并非孤立,而是时代书风的集大成者。这些残纸为研究汉字演变、书体成熟及魏晋书法真实面貌提供了珍贵实证。

综上所述,楼兰残纸文书以其多样的书体、质朴的用笔、丰富的墨色变化和时代共性,成为中国书法史上不可或缺的重要环节,展现了魏晋书法从隶楷过渡到新体成熟的关键历程。

西晋楼兰残纸文书

晋凉楼兰残纸文书(正面)

晋凉楼兰残纸文书(反面)

晋凉楼兰残纸文书

晋凉楼兰残纸文书

晋凉楼兰残纸文书(左上正面 右下背面)

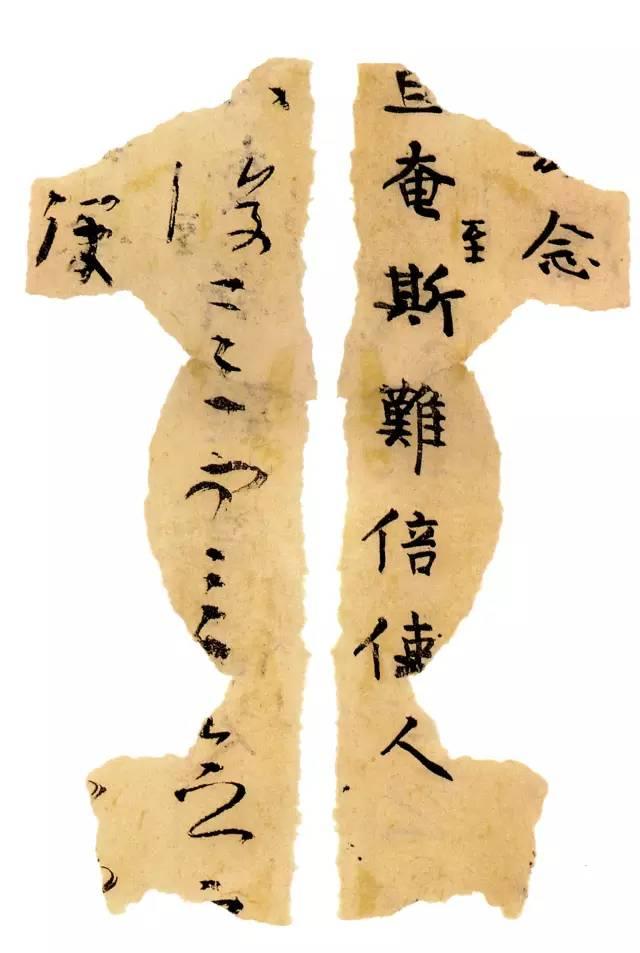

晋凉楼兰残纸文书(左正面 右背面)

晋凉楼兰残纸文书(左正面 右背面)

晋凉楼兰残纸文书(左上正面 右下背面)

晋凉楼兰残纸文书(左正面 右背面)

前凉李伯信稿(1)

前凉李伯信稿(2)

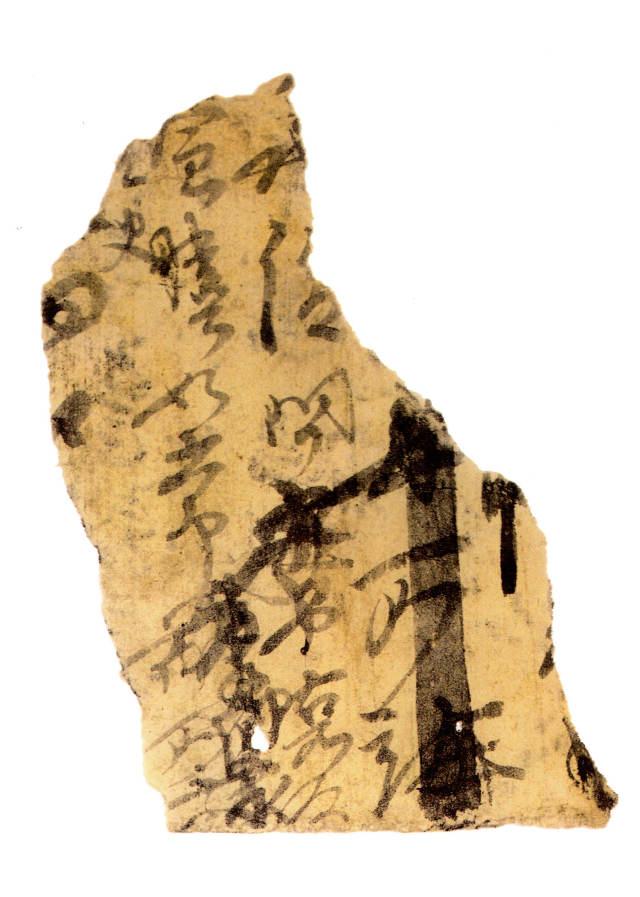

前凉楼兰残纸文书

前凉楼兰残纸文书(正面)

前凉楼兰残纸文书(背面)

前凉楼兰残纸文书

前凉楼兰残纸文书

前凉楼兰残纸文书

前凉楼兰残纸文书

前凉楼兰残纸文书(背面)

前凉楼兰残纸文书(左正面 右背面)

前凉楼兰残纸文书

前凉楼兰残纸文书

前凉楼兰残纸文书