印度僧人们学习佛法的景象是这个样子,僧人们聚集在恒河两岸,也没有个啥固定的居住地,很多人都住在山洞里、旷野上、要不就是树底下。到了高僧说法的时候,僧人们从四面八方聚集在一处。

听完佛法,到了吃饭的时候,僧人们分散出去到附近的人家乞食,几乎每天都是这个样子,固定时间聚会,固定时间乞食,好不热闹。好在当地的老百姓也乐于施舍,这些人久居佛门附近,多是耳濡目染,心地善良之人。

印度僧人能靠乞食维持生存,有一个重要的原因就是,印度的气候温润,野果丰盛,可吃的东西用之不尽,即使没有讨到饭吃,也可以在野外取食充饥。僧人们自然不用劳作的。

佛教后来传到了中国,一开始僧人们也是靠乞食生活的,但后来这些乞食的僧人发现讨口饭吃实在是太难了。原因很简单,当时战乱频发,老百姓负担很重,不但要缴纳赋税,还要去服徭役,有点吃的自家的肚子都填不饱,哪里有可吃的东西可以施舍!所以当时的僧人们大多跟着师傅乞食,毕竟师傅年高,能讨来饭的机会多一点,也有的是靠大户人家家有余粮的信徒供养。

大约到了隋朝的时候,僧人们的“规章制度”里就少了乞食这个“项目”。

僧人们不靠乞食生活了,那靠什么生活呢?答案就是种地。

参加劳动,自给自足。

种地也有一个别称,叫做“农禅”制度。

农禅制度和国情是相适应的。毕竟我们的历史都是以农立国,重农抑商。

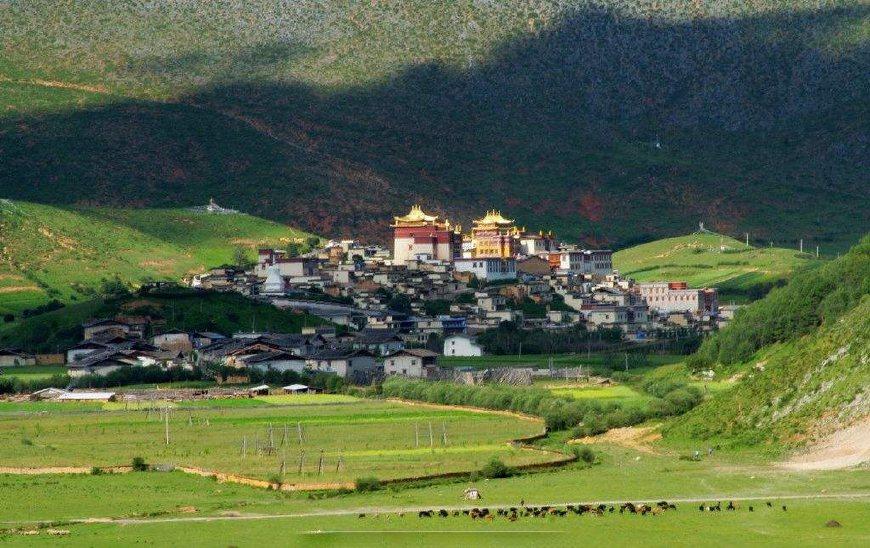

如果一个僧人天天去外面乞食,在印度尚可行得通,印度的僧人们不是设厨房那一套的,到吃饭时间就去乞食去了,而在中国人眼里,就会觉得这帮人每天不务正业,又懒又无用的一帮人,自然会受到老百姓的歧视,更不要说去弘扬什么佛法了,农禅制度的建立,则给了僧人们自力更生的生活,弘扬佛法也就能得到百姓的信任了。至于土地来源,设在繁华之地的寺院土地大多来自帝王家的施舍,偏远之地的寺院自己开垦荒地,自耕自食。也有是施主施舍出自己的农田给寺院,来源比较多。

之后,汉传佛教的僧人们少有外出乞食的了,内部也多了一条清规戒律,叫做“农禅并重,一日不作,一日不食。”也就是说要天天参加劳动,做一些农田方面的活儿,如果有一天没有做,就不吃饭了。后期,乞食多是僧人云游时候的行为了。