东晋《谢鲲墓志》的书法艺术风格具有鲜明的时代特征,处于汉隶向楷书过渡的重要阶段,其艺术特点可归纳为以下几点:

1. 书体特征:隶楷杂糅,过渡性鲜明

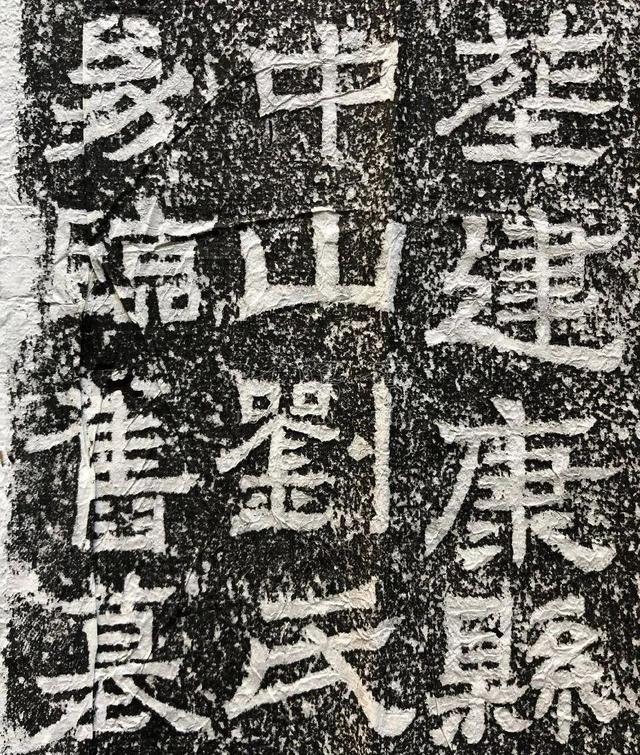

- 以隶为主:整体书体仍以隶书为基调,保留汉隶的典型特征,如横画的波挑(如“年”“真”等字的收笔)、撇画的“折刀头”形态(如“幼”“在”等字),字形方扁,取横势,左右竖画呈相背之势(如“山”“息”等字)。

- 楷意初现:部分笔画已显楷书端倪,如横画起笔斜截入笔(近楷法),竖画出现悬针或垂露形态,个别字结构趋于方正(如“中”“墓”),体现出隶书向楷书演变的痕迹。

2. 笔法特点:方圆兼济,刚柔并蓄

- 方笔为主:起笔多采用方截露锋,笔力遒劲,如横画起笔呈方棱状,骨气雄强(见摘要1、2)。

- 波挑收敛:隶书的波磔虽存,但已不如汉隶夸张,收笔时略有上挑但趋于含蓄,如“三”“二”等字的长横。

- 刚柔相济:线条挺劲而不失灵动,外拓内劲,既有汉碑的厚重古朴(如《乙瑛碑》的匀整),又透出行书的飘逸感(如折笔圆转处)。

3. 结体与章法:规整中见变化

- 结体方正宽博:字形整体方整,中宫收紧,主笔外拓,如“康”“子”等字的横画舒展,形成外拓空灵的视觉效果;部分小字因行列界格限制,排布紧凑但不显拥挤(见摘要3)。

- 行列分明,疏密有致:全篇四行,字距行距宽松匀称,虽为刻石却有书写的自然感,无刻意雕琢之态,体现东晋墓志“率真质朴”的共性(见摘要1、7)。

4. 风格定位:上承汉隶,下启唐楷

- 与汉隶的渊源:笔法上继承汉碑(如《乙瑛碑》)的平整规矩,体态平扁,波挑明显,骨力内含,具有“朴茂古拙”的气质(见摘要2、7)。

- 对后世的影响:其隶楷过渡的特征为南朝楷书的成熟奠定基础,尤其是结构的方正化和笔法的简化,与唐代楷书的严谨法度形成呼应(见摘要2、5)。

5. 历史背景与争议

- 该墓志的出土曾引发“兰亭论辩”(见摘要4、6):郭沫若等学者认为其隶书风格与王羲之《兰亭序》的行书风貌迥异,质疑《兰亭序》的时代真实性。尽管争议未息,但其作为东晋早期铭石书的代表,真实反映了当时民间书法的隶楷演变实况。

《谢鲲墓志》以隶书为体,融入楷书笔意,兼具汉碑的厚重与行书的灵动,结体宽博而章法疏朗,是魏晋南北朝书法转型期的重要实物例证。其艺术价值不仅在于书法本身的精湛,更在于为研究东晋书风演变提供了关键史料。

《谢鲲墓志》立于东晋泰宁元年(323)十一月。志长60厘米,宽16.5厘米,厚11厘米,质地为花岗石。志文共四行,行十七字,末行少一字,共六十七字。

释文:晋故豫章内史,陈[国]阳夏,谢鲲幼舆,以泰宁元年十一月廿[八]亡,假葬建康县石子罡,在阳大家墓东北[四]丈。妻中山刘氏,息尚仁祖,女真石。弟褒幼儒,弟广幼临,旧墓在荧阳。