《中国艺术报》:

路漫漫其修远兮

——写在“中国篆刻”申遗成功之后

侯 勇

自“中国篆刻”被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》,有媒体声音表示,对公众而言古老而略带“小众”色彩的篆刻艺术,将对中国篆刻艺术走向国际化,让世界上更多的人认知起到重大作用。本报编发的这两篇文章,旨在对当下篆刻艺术的传承与发展作出梳理与思考。 --编者

去年底,在联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议上,“中国篆刻”入选《人类非物质文化遗产代表作名录》,中国篆刻艺术申遗成功使其所富含的历史、文化、艺术价值在世界范围内的闪亮登场,是一件国人骄傲、印人自豪的盛事。

作为世界非物质文化遗产的篆刻艺术,既是一个源远流长的客观存在,也是一个从无到有的全新命题。今后,在《保护非物质文化遗产公约》的框架内,就其传承与保护、继承与发扬、创作与研究、宣传与教育等方面将面临许多繁杂的工作要作。

首先,必须明确,申遗的成功决不是争光添彩的面子工程,而是一个国家在国际法框架内就遗产保护作出的庄严承诺,责任重大。此次中国共有25个项目申遗成功,是先前成功项目的6倍多,会不会因为数量的增加而影响质量呢?福兮?祸兮?如果由于保护的不利而失信于天下,必将对国家形象和民族尊严带来巨大的损害。所以,我们在思想意识上要有责任感、危机感,就非物质文化遗产的保护作出系统化、科学化、规范化的统筹规划。

其次,由于非物质文化遗产的特殊性,其核心是对传承的保护,即对传承人(篆刻家)和传承技艺(篆刻艺术传统精神)实施有效的保护。而这,恰恰是最困难的。一方面,篆刻家面临着切实的生活窘境。以南京印社为例,据我所知,江苏籍的篆刻名家大多集中在南京印社,约200余名。他们中的多数人需要从事其他行业的收入来维持箓刻艺术的创作研究,有的则需要打工来勉强维持生计,何其悲也!要知道,江苏是中国经济、文化最发达的地区之一,那么,其他地区篆刻家的生活状况就可想而知了。从这个意义上说,如果不能设立一个行之有效的保障机制以改善篆刻家的生存状态,那么,非物质文化遗产的传承与保

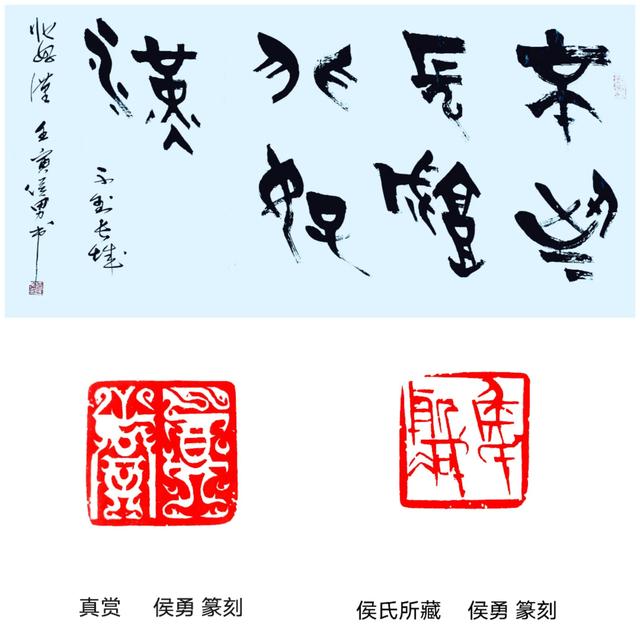

护就是一句空话。另一方面,基于对传承技艺的保护,不能以西方现代艺术理念引导篆刻艺术的创作,一味地追求狂、怪、丑等形态的所谓“视觉冲击力”。应该以篆刻艺术传统精神的实质为支柱,在继承的基础上创新。

再者,对辉煌数千年的“中国篆刻”文化缺乏科学的、系统的、真正升华的理论层面的总结。譬如:我们的印史论著在历史学家看来只相当于小学水平;我们的篆刻美学论著在美学家看来还没入门。事实上,我们编撰印史时,缺乏时代性、地域性、民族性及政治、经济、文化、军事、思想、风俗等史学研究要件对

印风沿革的影响的研究,这样的硬伤在当下的篆刻理论研究中普遍存在。究其原由,是我们还处在传统理论研究阶段,即是把历史典籍的传抄当作独立的研究,缺乏哲学、历史学、美学、民族学、民俗学、考古学等理论支持。试想,如果当下尚不能出现吴昌硕、齐白石这样的开宗立派的篆刻艺术大师的话,那么我们则应该以科学的态度在篆刻艺术理论上有所建树,或可无愧于这个伟大的时代。

另外,保护非物质文化遗产倡导的是“传承”而不是简单的“继承”,既是在全面继承和弘扬传统文化的同时传之于下一代,使之久远。如此,篆刻艺术人才的培养、教育势必要纳入院校体系方有保障,而教育体制、课时设置、师资力量的调配、针对性的教材等具体问题还需要有关方面统筹协调,尤其是在义务教育阶段,似更困难。

还有,“中国篆刻”的高雅性决定了它的审美受众的局限性,使之难以走入大众视野。如此,篆刻艺术知识的宣传普及尤显重要。如果能制作一些“世界非物质文化遗产--中国篆刻”的电视宣传片,或可收到事半功倍的效果。另外,各种书法篆刻专业报刊也应开辟"保护世界非物质文化遗产”专栏,以显教化之功。

当然,以上仅为一家拙见,或如屈子所言:路漫漫,其修远兮,吾将上下而求索。