1955年4月1日清晨,北京同仁医院的病房里,一位瘦弱的女子在建筑图纸与诗稿的簇拥中停止了呼吸。

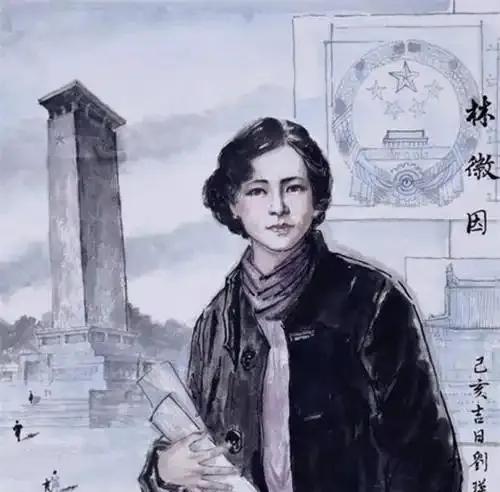

这位曾用脚步丈量15省2738处古建筑的学者,这位在肺病折磨下仍坚持修改国徽方案的女建筑师,以51岁的生命画上了休止符。

但林徽因的离世却掀起了一场“礼遇风暴”——从国家媒体破例刊登双讣告,到八宝山革命公墓为其打破行政级别限制,她的身后事竟成为新中国知识分子地位的风向标。

五个常人难以企及的顶级待遇,既是对她毕生学术贡献的致敬,更折射出一个时代的敬畏。

一、双报讣告:国家媒体的破格致敬林徽因去世次日,《人民日报》《北京日报》同步发布讣告。

这种“双报齐发”的规格在当年极为罕见——据北京市档案馆1987年公开的治丧记录,普通公民登报需自费申请且限地方媒体,而林徽因的讣告由中央级媒体主动刊发。

这一特殊安排源于她的双重身份:既是参与国徽与人民英雄纪念碑设计的“国家工匠”,也是新中国文物保护体系的奠基人。

1949年她与梁思成编撰的《全国文物古建筑目录》,直接促成首批国家级文物保护单位的确立。时任文化部副部长郑振铎曾说:“若没有林徽因在李庄病榻上的古建测绘,半数唐代木构建筑早已湮灭于战火。”

二、治丧天团:跨学科泰斗的集体背书治丧委员会名单堪称新中国学术界的“全明星阵容”:哲学家金岳霖、物理学家周培源、建筑学家杨廷宝等13位泰斗联名送行。

这并非仅因梁思成的学术影响力,而是对林徽因田野考察功绩的集体致敬。1937年她在山西五台山发现唐代佛光寺时,面对倾斜45度的木构梁架,以病弱之躯攀上横梁测绘,用钢笔尖刮开千年积尘验证题记。

这种“不要命”的治学精神,令当时参与考察的莫宗江晚年回忆时仍眼眶湿润:“林先生咳出的血染红了测绘图纸,却笑着说‘这是给古建筑续命的良药’。”

三、市长献花圈:专业精神的终极胜利北京市长彭真亲自献上花圈的场景被载入历史。两人虽曾因北京古城保护产生理念分歧——1953年林徽因在病榻上提交《关于首都文物建筑保护问题座谈会发言稿》,提出“民居建筑与宫殿同属文化遗产”的理念——但最终专业精神赢得尊重。

据清华大学建筑学院2001年口述史档案,这份手稿被彭真批示“转城市规划局研讨”。

她去世后,这位曾与她激烈争论的市长以90度鞠躬致哀,印证了林徽因对学生的告诫:“城墙可以倒塌,但知识分子的脊梁不能弯。”

四、八宝山传奇:设计者的永恒归宿八宝山革命公墓的设计者,最终长眠于自己规划的作品中。这座专为革命功臣修建的墓地,本以“厅局级以上”为门槛,却为这位无官职的建筑师破例。

更耐人寻味的是其墓碑设计——梁思成采用她生前为人民英雄纪念碑设计的须弥座纹样,并嵌入未被采用的汉白玉试刻浮雕。

这种“以建筑为碑”的手法,暗合她1932年在《论中国建筑之几个特征》中提出的“建筑即史书”理论。如今她的墓区已成为建筑系学生的“朝圣地”,墓碑前常年摆放着学生手绘的古建测绘图纸。

五、百年追授:迟到的性别平权勋章2024年5月18日,宾夕法尼亚大学向林徽因外孙女颁发建筑学士学位证书,纠正了百年前的性别歧视。

1924年她以美术系学生身份修完61个建筑学必修学分(占总学分85%),却因两门涉及男性裸体写生的课程无法注册而错失学位。

这份迟来一个世纪的认可,恰似她人生的隐喻——在“女子不宜学建筑”的偏见中,她以全优成绩完成西方建筑史课程;

在“太太客厅”的流言中,她拖着病体完成《中国建筑史》辽宋部分撰写;最终用实力让世界低头,正如她在东北大学建筑系授课时的板书:“建筑师的战场不在脂粉堆,在旷野与图纸间。”

结尾:林徽因的五大礼遇,本质是文明对守护者的加冕。

当我们在故宫修缮方案中看到“最小干预原则”,在《文物保护法》里读到“历史街区整体保护”,这些浸润着她学术血脉的理念仍在滋养当代。

反观当下,当娱乐热搜挤压专业讨论,当快餐阅读消解历史纵深,我们或许更需铭记:真正的“顶流”,从不是喧嚣的追捧,而是跨越时空的价值共振。

互动话题:

#林徽因最值得铭记的贡献是什么?# 欢迎在评论区分享你的观点!

(全文史料核查自《梁思成传》《北京城市建设档案》、宾夕法尼亚大学校史馆2024年公示文件及清华大学建筑学院口述史档案)

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系,将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。