“这这这,没放卤虾油啊!”

“呦,这位爷,您这嘴可真叼,实在对不住您,卤虾油用完了。”

“那这东西还能吃吗?我告诉你吃完我可不给钱啊,炸豆腐看着简单,佐料麻烦着呢,卤虾油、酱豆腐汁、韭菜花、芝麻酱、辣椒油,缺一样都不行,缺了以后就是豆腐渣味儿,吃起来像嚼生豆子!”

“我要不挑你理儿啊,还当我没吃过东西呢!”

……

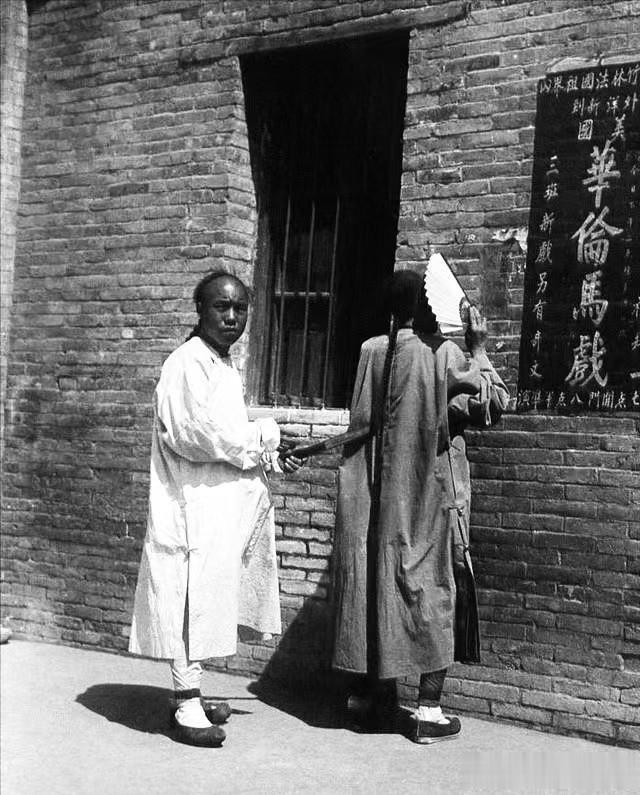

英国人张铁林虽然在演技上被人诟病只会吹胡子瞪眼,但是有一说一,在《五月槐花香》当中饰演的前清贵胄范五爷,还是非常出彩的,拿腔作调的做派与京城落魄旗人穷讲究的精神头,真可谓契合得严丝合缝。

嘴上说“吃起来像嚼生豆子”,却不耽误端起碗猛炫。在忙三火四的急着去追洋人之前,还不忘喝一口汤。

总算是凭本事白 嫖了一碗炸豆腐,并且贡献了短视频界的一大名场面。

这也使得范五能够与克五、白连旗、额爷,并列为京城落魄旗人的四大名嘴……

01

伴随着武昌新军工程第八营什 长熊秉坤的一声枪响——也有说程正瀛的,但不管是谁,反正是腐朽满清王朝自此被扫入历史垃圾堆,进入共和时代。

民国了,剪辫子了,黄龙旗变成五色旗了。

但逊帝溥仪在紫禁城还能每年领四百万银元优待款,照旧锦衣玉食,只有京城几十万旗大爷被闪坏了老腰。

铁杆庄稼,没啦……

自此开始,再不能躺家里一动不动也有白银、老米可领。

所谓“君子之泽,五世而斩”,不知努尔哈赤积了甚么德,带挈旗人享受了二百多年的福分,早已超过了五世。

旗人终日提笼架鸟,无所事事,除了研究怎么玩,就是琢磨怎么吃。

论起吃和玩,旗人在古今中外的人类历史上,绝对是独一档。是否绝后不敢说,但空前那绝对是肯定的。

由俭入奢易,由奢入俭难。

没了铁杆庄稼的旗人,却是倒驴不倒架。以前有钱属于真讲究,现而今没钱,那就只好穷讲究了。

有旗大爷去饭庄子讨折箩,也是有讲究的:自带分格的食盒,把剩菜分装,鱼是鱼,肉是肉,炒豆芽是炒豆芽,不会串味儿。

不得不说,也是人才。

街(gai)溜子范五吃炸豆腐,一口下去就发现没放卤虾油。

拉洋车的克五,用鼻子随便一闻就知道出锅汤加的是芫荽,白瞎了,应该加韭菜末儿。

额爷涮锅子吃的第一口,就感觉到小料不对。

白连旗去古玩行卖字画,端起茶杯就断定是明前龙井。

该说不说的,这些人真挺厉害,不愧是吃过见过,有穷讲究的资本……

根据马普东先生回忆:“民国之后,凡我所了解的、家里接触的一般旗人,普遍的穷……没收入了,全靠卖东西维持生活。”

其实在七七事变之前的京城,只要活动活动就能吃饱。肯下力气的,不但能吃饱,还能吃好,大饼卷猪头肉、羊肉馅包子、卤煮火烧,想吃就能吃。

也确实有一些旗人放下身段挣钱养家,或卖力气,或学手艺,主动融入广大劳动人民群体——流自己的汗,吃自己的饭,不丢人!

反倒是那些放不下身段的才丢人,甚至有宁愿饿死在家也不出去找活儿干的。

根据当时京城警政部门做的统计调查,在内城赤贫人口数量排在前三的警区当中,有两个属于旗人聚居区,尤以内城右翼三区为甚。

但赤贫归赤贫,哪怕要饭了也要讲究起来。比如前门外有个要饭的妇女,人都叫她“景四奶奶”。听名字就知道,这是个旗人。实际不但是旗人,前清时还是有身份的旗人,丈夫有爵位。

但民国之后,夫妻两个只顾着吃,家当能卖的全卖了。某一次,景四奶奶在老亲那里跪了半夜,终于要到一块银元,却不买米面,直奔大栅栏买三斤油炸黄花鱼吃。

在当时《北京益世报》报道:东四牌楼逸北有个中年叫花子,见人就打千儿问安,专叫大辈,一口一个叔叔大爷的。乞讨凑够八个铜元之后,即前往便宜坊剁五个铜元的烧鸭子,再去小酒馆打三个铜元的烧酒。

吃喝之后,接着到街上喊叔叔大爷去。

据知情人说,这位原来就是内务府的旗人。

所以,拉洋车的旗人不丢人,反正都是劳苦大众,谁也别笑话谁。有手有脚的去乞讨才丢人……

02

有些人出门不走大街,只走地道,盖因这些人点评吃食经常说:“那叫一个地道”!

美食点评千千万:外焦里嫩,香酥软烂;鲜脆爽口,色香俱全;肥而不腻,肉郁汤鲜;鲜清醇厚,香滑柔软……这才是正常操作。

但是美食用“地道”来形容,确实是过于抽象,炒肝、水爆肚、卤煮、炸酱面、炸灌肠之类的是属于重灾区。

下水在旧时都是有钱人不屑一顾的,做出来的东西也不能说不好吃,比如卤煮,笔者虽非北京人,却也感觉挺好吃。

老北京卤煮火烧

但要说卤煮、炒肝能有多么多么好吃,媲美葱烧海参、锅塌黄鱼、油爆大虾,那肯定是扯淡。

当年这些落魄旗人吃不起鱼肉大菜,同时又要讲究起来,于是只好剑走偏锋,把这些忽悠成“地道”。这就是接受不了一夜之间失去优越的政治经济地位,心理落差太大导致的畸形心理。

其实这绝非当年旗人的特有现象,换成其他人也一样。

笔者的姨丈人(老婆的姨夫)在九十年代是药材公司职工,当时药材公司地位绝不次于现在的烟、电。哪成想一夜之间改革,取缔药材专卖,效益不是一落千丈,而是基本没有了。

解体下岗。

为养家在市场整一个床子(摊位),刚出摊时他是扎着领带的……

别人当笑话看,但亲近人却只有心酸。

只能说时代洪流裹挟之下,个体完全没有能力对抗。

当然,这些旗人数百年来养成的习惯也确实是落后,多是“话大、礼多、动钱急”。

其中“话大”是爱吹牛皮,“礼多”是繁文缛节多,“动钱急”是有钱就惦记往外花,甚至寅吃卯粮。

等民国之后,“动钱急”没那个实力,只好在“话大、礼多”上往回找补,那么“穷讲究”也就是理所当然了。

比如当时有旗人名叫恩寿,原是镶蓝旗骁骑营的马甲(老舍先生的父亲也是马甲,属于底层旗兵),每月有5两俸银,每年能领48斛老米(1斛=70斤);儿子作为旗丁,也能关到钱粮。

此外,西郊外还有旗田外租,家里日子过得十分舒爽。

结果共和之后,铁杆庄稼全没了,又不想卖力气挣钱,生活水平一落千丈。

但即便如此,在吃饭时也有讲究:咸菜要切成细丝,分别放在不同小碟里。请客吃饭桌子上摆多个小碟,每个里面只有一点点,为的就是能够摆满一桌。

卖了家里的地砖、墙瓦,揣二十个大子儿去二荤铺,必会摆谱找茬,感觉不闹事这饭就没法吃:要么是伙计的茶水沏散了,要么是厨子的炒菜咸了淡了。

不管怎样,反正都会有一番挑剔——但钱还是会付的,其目的只是摆谱找存在感。

好在其子识文断字,后来在某银行找了一个打杂活计,每月挣8块银元,其实省一省也够家用,奈何不懂量入为出。

而且恩寿还在外面吹嘘儿子是银行管理层,每月能拿30块银元。

实际即使真拿30银元也白扯,根据当时《经济季刊》发表的社会调查,京城正常家庭每年只要有50银元即可度日,超过70银元可以攒下积蓄。原本是旗人的家庭则普遍有赤字,不管收入多少。

反而是留在东北老家、不在旗籍的满人,在民国之后普遍生活不错,因为舍得出力气,种地打粮或者是凭手艺挣钱。

03

穷到拉洋车的原内务府克家的大少爷——克五,在收到修鼎新资助的400块银元之后,第一时间换了行头,吃着冰棍坐上洋车前往福聚德下馆子。

先要一只烤鸭,再点四冷菜喝酒、四热菜下饭,还要喝一瓶进口的白兰地。

这一顿饭就要6-8块银元,400块银元估计顶多能撑两个月。

实际如果脚踏实地,400块银元能买4辆洋车,租出去每天能收6角车份钱,一个月就是15块银元,已经超过当时大部分普通人的收入了。

但他们不可能考虑那些,先把谱摆开再说,到啥时候都必须有个讲究——应该说,这些旗人也是受害者,被动成为温室花朵。结果突然间就撤去温室棚顶,招呼都不打一个,谁能遭得住?

而且包括溥仪在内的高层,在清政府倒台之后依旧大富大贵,苦的还是普通旗人……

我记得还有一个养白家雀的旗人每天出门前拿猪皮擦脸[呲牙笑]

该,好吃懒做之徒死不足惜

查查记载,例银是固定不变的,成年男丁才有,同时不允许做别的事情赚钱。要是孤家寡人还好,要是一大家子,过得也不舒坦

现在遗老遗少混娱乐圈了

喝豆汁要溜边,不然味道就不地道!这是我从一个网友那里学的冷知识。

克五……不就是天下第一楼的克五?

做了傀儡,满人的脊梁就别想挺起来。

好久没看见铁林活佛演戏了

做美食还是讲究点好,我感觉不错。

穷,讲究

活该

是康麻子

还有冯巩的那五

这一尝就是前明的龙井,应该是成祖朝的,比建文帝时候的多一点反味儿,闹得慌。

北京有什么好吃的,全靠穷讲究

还有地道