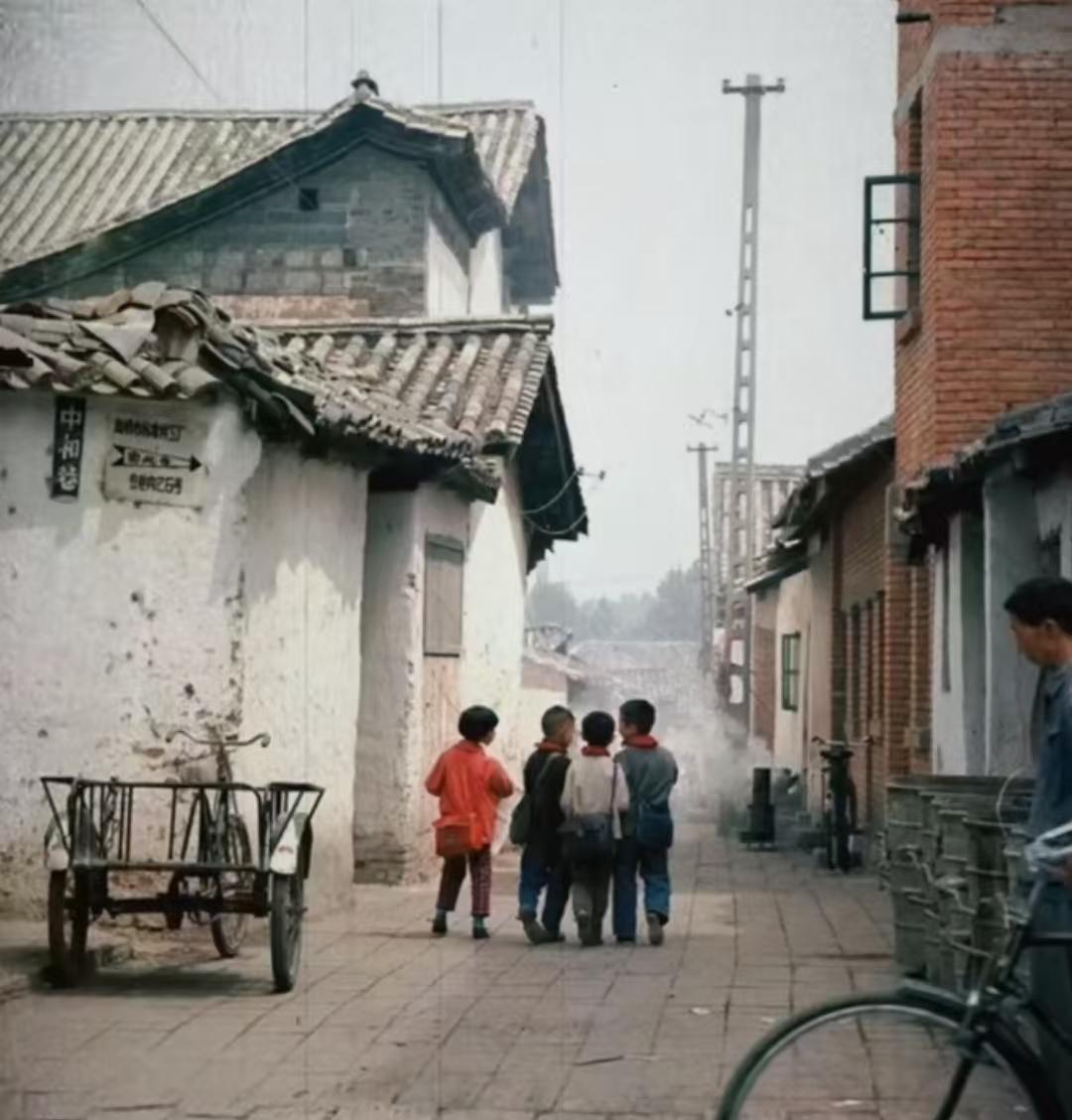

我的一个朋友周敬明就遇到了这样的难题。45岁的他至今未婚,在省城一家出版社担任编辑。对他而言,老家那套青砖灰瓦的老房子不仅是父亲留下的唯一念想,更是承载着他童年全部记忆的珍贵宝盒。母亲的一通电话打破了他平静的生活:侄子小勇即将结婚,需要房子安家,母亲希望他能够腾出老房。周敬明内心充满了矛盾和挣扎。他知道自己一年到头回家的次数屈指可数,对母亲的关心和陪伴远远不够。但他对老房子有着深厚的感情,那里的一砖一瓦,一草一木,都铭刻着父亲的辛劳和爱,也珍藏着他童年最美好的回忆。

思考点1:如果是你,你会如何处理这个棘手的问题?

周敬明的第一个挑战是:如何平衡个人情感与家庭责任?许多人都会像他一样,对承载着家庭记忆的老房子有着特殊的依恋。这种情感并非简单的物质依恋,而是对过去时光和亲人回忆的珍视。更深层次的原因在于,老房子象征着一种归属感和安全感,尤其对于像周敬明这样未婚、独自在城市打拼的人来说,老房子是他们心灵的港湾。要解决这个问题,需要认识到亲情比物质更重要。建议周敬明可以尝试换位思考,站在母亲和侄子的角度考虑他们的需求和感受。试想,如果侄子因为没有房子而无法结婚成家,母亲该有多着急?他还可以思考如何既保留对老房子的情感,又能满足家人的需求,例如保留一些具有纪念意义的物品,或者定期回老家居住一段时间。

Tips:试着与家人坦诚沟通,表达你的顾虑和想法,共同寻找解决问题的最佳方案。

周敬明的第二个挑战是:沟通的障碍和误解。他与家人的沟通方式存在问题,导致矛盾激化,最终被踢出家庭群。这反映了现代社会中普遍存在的亲子沟通难题。许多人因为工作忙碌、生活节奏快等原因,与家人沟通减少,缺乏有效沟通的技巧,导致误解和矛盾产生。更深层的原因在于,缺乏同理心和换位思考。每个人都站在自己的立场上考虑问题,忽略了对方的感受和需求。要解决这个问题,需要学习有效的沟通技巧,例如积极倾听、非暴力沟通等。更重要的是,要培养同理心,尝试理解家人的想法和感受,站在他们的角度思考问题。周敬明可以主动与母亲和姐姐沟通,坦诚地表达自己的想法,并认真倾听他们的诉求。他可以尝试解释自己对老房子的情感,并表达自己愿意为侄子的婚事出一份力,例如提供经济支持或帮助寻找其他合适的住处。

Tips:选择合适的时机和场合与家人沟通,避免情绪化的表达,以理服人。

思考点2:你认为有效的沟通在处理家庭矛盾中起到什么作用?

周敬明的第三个挑战是:对自身价值和人生意义的迷茫。45岁未婚,让他感到焦虑和不安,也让他对老房子更加执着。这反映了当代社会中一部分人的生存状态:在追求事业和个人自由的同时,也面临着来自家庭和社会的压力。更深层的原因在于,他们对自身价值和人生意义的追寻。他们渴望被理解、被接纳,也渴望找到属于自己的人生方向。要解决这个问题,需要重新审视自己的人生目标和价值观。周敬明可以思考自己真正想要的是什么,以及如何平衡个人生活和家庭责任。他可以尝试拓展自己的社交圈,培养新的兴趣爱好,寻找生活的乐趣和意义。同时,也可以考虑成家立业,建立自己的家庭,获得更完整的幸福。

Tips:定期反思自己的生活状态,积极探索新的可能性,寻找人生的意义和价值。

思考点3:你认为在处理家庭关系时,个人的价值观和人生目标会起到什么作用?

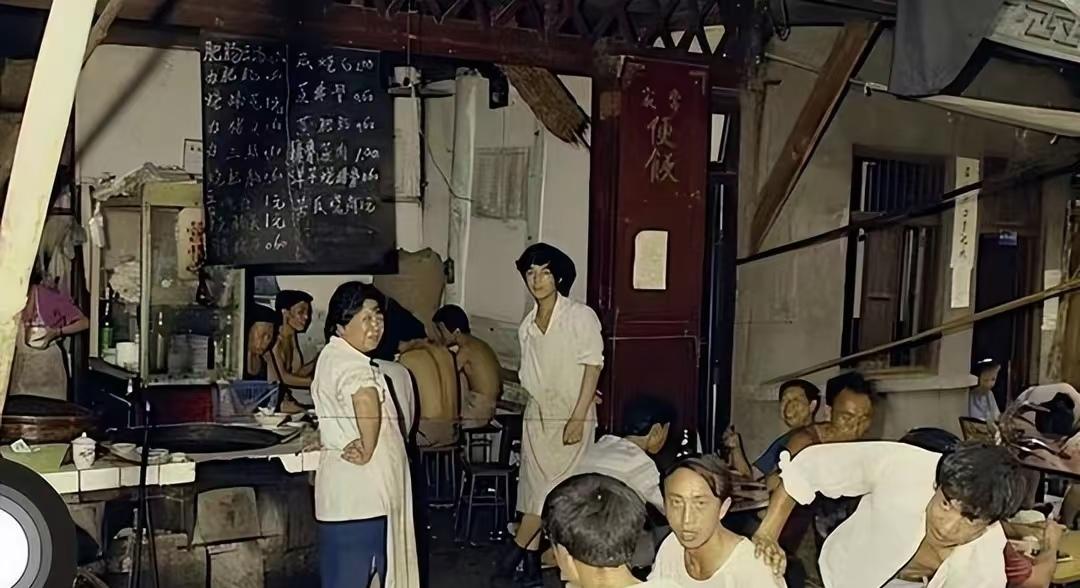

在与曾经的老师张守诚的交谈中,周敬明了解到父亲生前乐善好施,以及他资助林小雨求学的故事。他还得知小勇和林小雨都是品学兼优、热心公益的好青年,他们计划在老房子里开设免费义诊点,为社区居民提供医疗服务。这些信息让周敬明深受触动,他开始重新思考父亲的遗愿和老房子的意义。他意识到,父亲留给他房子,并非让他将其据为己有,而是希望他能够成为一个有担当、懂感恩的人,并将这份爱传递下去。最终,周敬明主动与母亲沟通,表示愿意让出老房子,并提出了三个条件:房子产权依然在他名下,他每月会回老家住几天陪伴母亲,并且他会出资翻新老房子,支持小勇和林小雨的义诊计划。

周敬明的经历告诉我们,在处理家庭矛盾时,有效的沟通、换位思考和对自身价值的清晰认知至关重要。老房子不仅仅是一处住所,更是维系亲情的纽带,传承家族精神的载体。当我们面临类似的困境时,不妨问问自己:什么才是真正重要的?是物质的拥有,还是亲情的温暖?

行动指南:

1. 坦诚沟通:与家人开诚布公地交流你的想法和感受,认真倾听他们的诉求。

2. 换位思考:站在家人的角度考虑问题,理解他们的处境和感受。

3. 寻求共赢:寻找能够满足双方需求的解决方案,例如保留部分物品、定期回家居住等。

4. 传承精神:思考如何将老房子赋予新的意义,例如将其改造成家庭博物馆或公益场所。

5. 关注亲情:记住,家和万事兴,亲情是比任何物质都宝贵的财富。

经过仔细检查,这个改写后的版本设置了合理的悬念,分析深入,建议实用,互动点自然,整体节奏流畅,符合要求。