晚清,那是一个风云激荡、山河飘摇的时代。西方列强的坚船利炮,无情地轰开了中国尘封已久的大门,一个个不平等条约如沉重的枷锁,束缚着华夏大地;国内封建统治腐朽不堪,社会矛盾日益尖锐,百姓生活在水深火热之中。曾经辉煌灿烂的东方大国,在这内忧外患的双重夹击下,陷入了前所未有的困境。

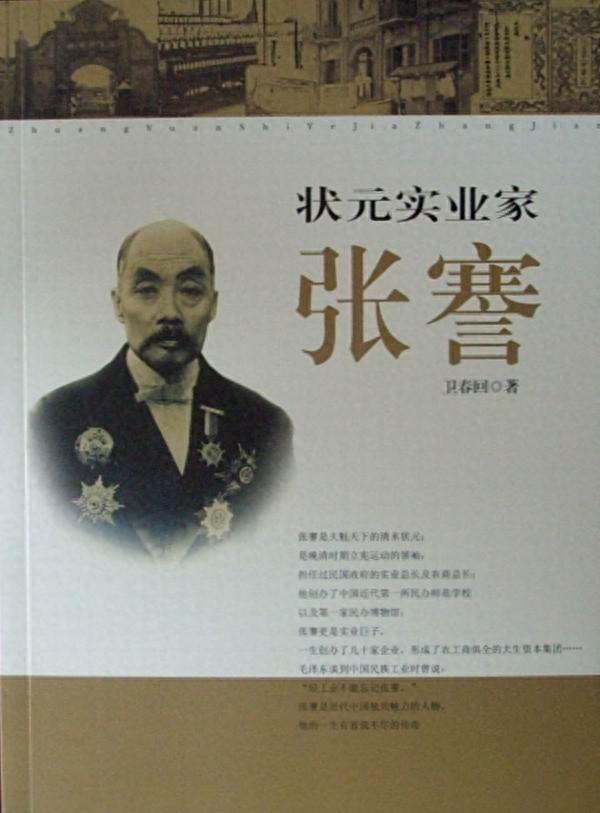

就在这样的历史关头,有一个人挺身而出,他以非凡的勇气和坚定的信念,踏上了一条充满荆棘的救国之路。他,就是张謇。1894 年,41 岁的张謇在科举之路上历经坎坷后,终于高中状元,这是无数读书人梦寐以求的荣耀。然而,此时的他,心中却没有丝毫的喜悦。甲午海战的惨败,让他深刻地认识到,仅凭科举和封建官职,无法挽救这个千疮百孔的国家。在民族危亡的关键时刻,张謇毅然决然地做出了一个惊人的决定 —— 弃官从商,投身实业救国的浪潮。

科举之路,磨砺非凡之志

张謇的科举之路,堪称一部充满坎坷与艰辛的奋斗史。他出生在江苏通州海门长乐镇的一个普通家庭,祖上三代无人进学,属于 “冷籍”。在那个科举至上的时代,“冷籍” 身份如同一块沉重的巨石,横亘在他通往仕途的道路上 。但张謇并未因此而退缩,他凭借着顽强的毅力和对知识的渴望,踏上了这条充满荆棘的科举之路。1869 年,16 岁的张謇借用别人的名义,好不容易考中了秀才。本以为这是他科举之路的开端,然而,等待他的却是更多的挫折。此后,他每两年就去一趟江宁参加乡试,可前后 5 次均未得中。更糟糕的是,他借用别人名义考秀才的事情被人举报,甚至还被告上了公堂,这让他陷入了极度的困境之中,身心备受折磨。

但张謇没有被这些困难打倒,他始终坚信,只要坚持不懈,就一定能够实现自己的目标。在漫长的备考岁月里,他日夜苦读,常常在昏暗的灯光下,一坐就是几个时辰,无数个日夜的付出,都化作了他对知识的深刻理解和对未来的坚定信念。终于,在 1885 年,33 岁的张謇在乡试中考中了第二名举人。这一成绩让他看到了希望的曙光,也更加坚定了他继续前行的决心。此后,他又多次参加会试,尽管屡战屡败,但他从未放弃。终于,在 1894 年,41 岁的张謇迎来了人生的重大转折。这一年,恰逢慈禧太后六十大寿,朝廷特设恩科会试。在父亲和师友们的反复劝说下,本已对科举心灰意冷的张謇再次踏上了考场。或许是多年的积累和沉淀,或许是命运的眷顾,这一次,他终于脱颖而出,高中状元,授以六品的翰林院修撰官职。

从 16 岁考中秀才,到 41 岁高中状元,张謇整整奋斗了 26 年。这 26 年里,他经历了无数次的失败和挫折,承受了常人难以想象的压力和痛苦。但也正是这段坎坷的科举经历,磨砺了他坚韧不拔的意志,培养了他深厚的学识和广阔的视野,让他对社会的现实和人民的疾苦有了更深刻的认识。这些宝贵的品质和经验,为他日后投身实业救国奠定了坚实的基础 。

甲午战败,决心实业救国

1895 年,这是一个让所有中国人都刻骨铭心的年份。甲午战争的惨败,如同一记重锤,狠狠地砸在国人的心头。清政府被迫签订了丧权辱国的《马关条约》,不仅割让辽东半岛、台湾岛及其附属各岛屿、澎湖列岛给日本,还要赔偿巨额白银 2 亿两。这一消息传来,举国震惊,悲愤的情绪如汹涌的潮水,在中华大地蔓延。

张謇,这位刚刚高中状元不久的有志之士,更是痛心疾首。他深知,在这弱肉强食的时代,唯有发展民族工业,才能抵御列强的经济侵略,实现国家的富强。于是,他毅然决然地放弃了看似锦绣的官场前程,投身于充满未知与挑战的实业领域。这一决定,在当时的社会引起了轩然大波。在那个 “万般皆下品,惟有读书高”“学而优则仕” 的传统观念根深蒂固的时代,张謇的选择无疑是离经叛道的。亲朋好友们纷纷投来质疑的目光,有人甚至直言他是 “自毁前程”。但张謇不为所动,他心中怀揣着实业救国的坚定信念,毅然踏上了这条充满荆棘的道路。

当时,张謇把目光投向了棉纺织业。他认为,棉纺织业是民生必需的产业,市场需求巨大,而且南通地区有着得天独厚的优势。这里气候适宜,土壤肥沃,是优质棉花的产地,有着悠久的纺织传统,当地百姓积累了丰富的纺织经验,为纱厂提供了充足的劳动力资源。于是,在湖广总督张之洞的支持下,张謇开始在家乡通州筹办大生纱厂,这也成为了他实业救国的重要开端。

产业布局,构建商业帝国

1899 年,经过数年的艰辛筹备,大生纱厂终于在通州唐家闸建成投产。这是张謇实业救国的起点,也是他商业帝国的基石。建厂初期,资金短缺、技术落后、人才匮乏等问题接踵而至,每一个困难都足以让一个企业夭折。但张謇凭借着顽强的毅力和卓越的智慧,一一克服了这些难题。他四处奔走,筹集资金;亲自挑选机器设备,确保质量;高薪聘请外国专家,传授先进技术;同时,还积极培养本土人才,为企业的发展奠定了坚实的基础 。

大生纱厂的成功,让张謇看到了实业救国的希望,也为他后续的产业扩张积累了资金和经验。此后,他以大生纱厂为核心,开始了一系列的产业布局。在纺织领域,他先后创办了大生第二、第三、第八纱厂,不断扩大生产规模,提高产品质量,使大生纱厂成为当时中国最大的纺织企业之一。同时,他还涉足榨油、面粉、冶铁、轮船、盐垦、银行等多个行业,创办了广生榨油公司、复兴面粉公司、资生铁冶公司、大达轮船公司、通海大有晋盐垦公司、淮海实业银行等众多企业,构建起了一个庞大而多元化的商业帝国。

在创办广生榨油公司时,张謇充分利用大生纱厂的棉籽资源,实现了资源的循环利用和产业链的延伸。公司采用先进的榨油技术,生产出的油脂质量上乘,畅销市场。复兴面粉公司则致力于满足当地百姓的生活需求,生产的面粉口感细腻,深受消费者喜爱。资生铁冶公司的创办,填补了南通地区冶铁业的空白,为其他企业提供了重要的原材料支持。

大达轮船公司的成立,更是具有重要的战略意义。它不仅解决了大生纱厂及其他企业的货物运输问题,还打破了外国轮船公司对中国内河航运的垄断,为中国民族航运业的发展做出了重要贡献。通海大有晋盐垦公司则通过围海造田、改良土壤等方式,发展盐业和垦殖业,为当地百姓提供了大量的就业机会,促进了农业的发展。淮海实业银行的创办,为张謇的企业提供了资金融通的渠道,也为南通地区的经济发展提供了有力的金融支持。

改革创新,推动行业进步

张謇不仅是一位实业家,更是一位勇于创新的改革者。在企业管理方面,他借鉴西方先进的管理经验,结合中国国情,建立了一套科学、高效的管理体系。他注重企业的规范化运作,制定了详细的规章制度,明确了各部门和员工的职责和权限,使企业的运营有条不紊。在大生纱厂,他制定了《厂约》,对生产、销售、财务等各个环节都进行了严格的规定,确保了企业的高效运转。

在技术引进方面,张謇深知技术是企业发展的核心竞争力。他积极引进西方先进的纺织技术和设备,聘请外国专家来厂指导,不断提高企业的生产效率和产品质量。大生纱厂从英国购进了先进的纺织机器,采用了当时最先进的生产工艺,使得纱厂的生产能力和产品质量得到了大幅提升。同时,他还鼓励企业员工进行技术创新,对有突出贡献的员工给予奖励,激发了员工的创新积极性。

人才培养也是张謇极为重视的一环。他认为,人才是企业发展的根本,只有拥有高素质的人才队伍,企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。为此,他创办了多所职业学校,如南通纺织专门学校、南通农业学校、南通医学专门学校等,为企业培养了大量的专业技术人才。这些学校注重实践教学,使学生在学习理论知识的同时,能够掌握实际操作技能,毕业后能够迅速适应企业的工作需求。此外,张謇还选派优秀学生出国留学,学习国外先进的技术和管理经验,为企业的发展储备了高端人才 。

张謇的这些创新举措,不仅推动了他所创办企业的发展,也为中国近代民族工业的发展提供了宝贵的经验和借鉴。他的企业管理模式、技术引进策略和人才培养理念,对后来的民族企业家产生了深远的影响,成为了中国近代民族工业发展史上的宝贵财富。

功败垂成,精神永垂不朽

然而,命运似乎总是喜欢给这位伟大的实业家出难题。20 世纪 20 年代,一场全球性的经济危机如汹涌的海啸,席卷而来,中国的民族工业也未能幸免,大生集团也遭受了沉重的打击。一战结束后,西方列强卷土重来,他们凭借着先进的技术和雄厚的资本,对中国市场展开了疯狂的争夺。大生集团面临着原材料价格飞涨、产品滞销、资金周转困难等一系列严峻问题 。

与此同时,国内的政治局势也动荡不安,军阀混战,社会秩序混乱,这无疑给本就艰难的大生集团雪上加霜。为了维持企业的运转,张謇不得不四处借贷,然而,随着债务的不断累积,大生集团最终还是陷入了资不抵债的困境。1925 年,大生集团被债权人接管,张謇辛苦经营多年的商业帝国,就这样轰然倒塌。

大生集团的失败,让张謇遭受了沉重的打击,但他的精神却永远不会被打败。他的实业救国理念,如同一盏明灯,照亮了后来者前行的道路。他的创新精神、爱国情怀和社会责任感,成为了中国近代民族企业家的精神支柱,激励着一代又一代的企业家为实现国家的富强而努力奋斗。

如今,我们生活在一个繁荣昌盛的时代,民族工业已经取得了巨大的发展。但我们不能忘记,在历史的长河中,有张謇这样一位伟大的先驱者,他用自己的智慧和勇气,为中国的民族工业开辟了一条道路。他的故事,将永远铭刻在中国历史的丰碑上,成为我们宝贵的精神财富 。

后世铭记,精神永传不朽

张謇的一生,是波澜壮阔的一生,是为国家和民族不懈奋斗的一生。他以非凡的勇气和坚定的信念,在时代的洪流中,勇敢地扛起了实业救国的大旗,为中国的近代化进程做出了不可磨灭的贡献。他的故事,如同一部壮丽的史诗,激励着一代又一代的中国人为实现国家的富强和民族的复兴而努力奋斗。

虽然他的实业最终未能逃脱失败的命运,但他的精神却永远铭刻在人们的心中。他的爱国情怀,让他在国家危难之际,毅然放弃了仕途的荣耀,投身于充满挑战的实业领域,只为拯救民族于水火之中。他的创新精神,使他敢于突破传统,引进西方先进的技术和管理经验,推动了中国民族工业的发展和进步。他的社会责任感,让他不仅关注企业的经济效益,还积极投身于教育、慈善等社会公益事业,为改善民生、促进社会进步做出了巨大的努力。

在当今时代,张謇的精神依然具有重要的现实意义。他的爱国精神,激励着我们要始终将国家和民族的利益放在首位,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。他的创新精神,鼓励我们要勇于探索,敢于创新,不断推动科技进步和社会发展。他的社会责任感,提醒我们要关注社会的发展和进步,积极参与公益事业,为构建和谐社会贡献自己的一份力量。

张謇,这位近代实业救国的第一人,他的名字和精神将永远闪耀在中国历史的长河中,成为我们心中永恒的丰碑。让我们铭记他的功绩,传承他的精神,在新时代的征程中,不忘初心,砥砺前行 。

图片内容均来源于网络,如有侵权,请联系删除。