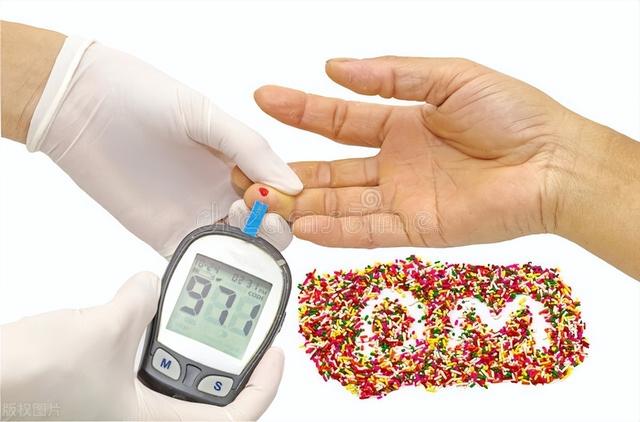

据统计,我国每不到10个人当中就有一个是糖尿病患者,而且有超过35%的成年人血糖都高于正常值,处于糖尿病前期。很多人以为不吃糖、不吃甜食,就可避免糖尿病的祸害。实际上,糖尿病的诱因有很多,许多不经意的饮食与坏习惯,都可能是血糖飙高的潜在“帮凶”。

那些年甜食背的“锅”长期以来,甜食被视为糖尿病的主要罪魁祸首,过度的糖分摄入确实会增加血糖负担,毕竟糖尿病与血糖水平直接相关。但现代医学研究揭示了一个更加复杂的真相:糖尿病的形成并非单一因素造成,而是多种因素共同作用的结果。

糖尿病是一种影响身体处理血糖的慢性疾病。在正常情况下,身体通过胰岛素控制血糖水平。但在糖尿病患者体内,这一过程出现了问题,血糖水平因此失控。

糖尿病的形成与多种生活方式因素密切相关。例如,长期不健康的饮食习惯、缺乏运动、持续的高压状态以及不充足的睡眠,都会对身体的代谢和胰岛素抵抗性产生负面影响,进而增加糖尿病的风险。

隐藏的“升糖王”——糖尿病的“祸根”虽然甜食不是糖尿病的罪魁祸首,但不良的饮食习惯仍是糖尿病发病的高危因素。

[胡瓜]淀粉类食物

我们一日三餐的主食就是淀粉类食物,淀粉高意味着碳水化合物高。如果过量食用,很容易让血糖飙高,长期如此,也容易加重胰岛负担,加速胰岛功能衰退。

[微风]加工类食品

随着生活节奏的加快,很多人想节约时间,都喜欢用加工的食品替代新鲜的食材,比如火腿肠,肉罐头,肉丸子等。但是这类食物添加的成分也多,大都是高盐高糖成分食品,为了延长保质期,还添加了防腐剂,并不利于健康。

[啤酒]高糖饮料

很多朋友日常生活中都爱喝各种饮料,但大部分饮料含糖量都高,热量也高,长期喝容易引发肥胖,影响血糖的控制,也容易增加肝肾代谢的负担。

[蛋糕]高脂肪食物

高脂肪食物大家生活中也要少吃,比如炸鸡、烧烤、红烧肉、鸡排等食物,这些食物听起来就很诱人,但容易引发肥胖,而肥胖也是诱发高血糖的重要因素

要有效预防和管理糖尿病,就需要从生活方式的多个方面着手,包括合理饮食、适量运动、控制压力以及保证充足的睡眠。通过这些综合措施,可以显著降低糖尿病的风险,保持健康的生活品质。

糖尿病的四大非甜食风险因素生活方式的陷阱——隐藏的糖尿病威胁

生活方式对糖尿病的影响不容小觑。长期久坐、缺乏运动是罪魁祸首。一项研究显示,每天久坐超过8小时的人,患糖尿病的风险比常规活动的人高出18%。

改变生活习惯,可以显著降低这一风险。生活方式的微小改变,对于预防糖尿病来说意义重大。例如,每天坚持适量运动,如散步、游泳或瑜伽,能显著改善身体的胰岛素敏感性。研究表明,每周进行150分钟的中等强度运动,可以降低糖尿病风险高达58%。

体重过重——沉默的血糖杀手

肥胖是糖尿病的主要诱因之一。美国疾病控制与预防中心的数据显示,超过85%的2型糖尿病患者是肥胖或超重。肥胖不仅增加身体对胰岛素的抵抗,还可能引起慢性炎症,这两者都是糖尿病发展的关键因素。据统计,肥胖者患糖尿病的可能性是正常体重人群的三倍。保持健康体重不仅有助于预防糖尿病,还能改善整体健康状况。

体重管理是控制糖尿病的关键。简单的日常调整,如减少高热量食物摄入,增加蔬菜和全谷类食物,可以有效控制体重。即便是5%的体重减轻,也能大幅降低糖尿病的风险。

压力与睡眠:被忽视的糖尿病因素

长期的压力和睡眠不足也是导致糖尿病的重要原因。压力激增会使血糖水平失控,而睡眠不足则会干扰胰岛素的正常功能。研究表明,睡眠少于5小时的人患糖尿病的风险比正常睡眠7-8小时的人高出约25%。

长期的压力和睡眠不足会影响身体对胰岛素的反应。保证每晚7到8小时的充足睡眠,并通过冥想、深呼吸或其他放松技巧来管理日常压力,对维持正常的血糖水平至关重要。

遗传和年龄——不可忽视的风险

虽然不能控制遗传和年龄因素,但了解这些因素的重要性是预防糖尿病的关键。随着年龄的增长,身体对胰岛素的反应会减弱。此外,糖尿病有家族遗传倾向。如果家族中有糖尿病病史,定期进行血糖检测至关重要。遗传因素在糖尿病的发病中起着重要作用。如果家族中有糖尿病病史,特别是直系亲属中有两位或两位以上患有糖尿病,个体患糖尿病的风险会明显增加。

虽然遗传因素和年龄不可改变,但通过积极的生活方式调整,可以最大限度地减少这些因素的影响。定期体检,尤其是血糖检测,可以帮助早期发现问题并及时应对。

季节变化也会影响血糖,春天血糖波动还与情绪有关春天万物复苏、多风、气温变化大,情绪容易受之影响,血糖也容易随着波动。

处于春季的人体生物钟,往往对机体抵抗力是不利的,容易患感冒,感冒后血糖的波动将随之增大。

春天的倒春寒、春暖花开部分病友对花粉产生过敏,也使得血糖波动更大。

在这个季节,“糖友们”,要注意情绪的管理,防止焦虑急躁、防止受凉感冒、注意花粉过敏。