前言

前言在历史长河中,英雄豪杰辈出,他们的名字如雷贯耳,功绩永载史册。但你可曾想过,如果历史的笔触可以逆转,那些平日里默默无闻、被时代洪流淹没的小人物,是否也蕴藏着改写世界轨迹的惊人力量?他们或许没有显赫的身世,没有超凡的才能,但在某个关键的瞬间,一个微小的选择、一次不经意的举动,却可能掀起历史的滔天巨浪。今天我们就要讲述的就是这样一个鲜为人知的英雄。

从农家子弟到革命战士

从农家子弟到革命战士在广东兴宁大塘村,1902年的10月的秋风迎来了一个生命——黄文杰,一个农家子弟的降生。他的童年,是一幅用汗水与泥土绘就的画卷,家境的清贫如同那片贫瘠的土地,却孕育了对知识无尽的渴望。

当时的小孩图

想象一下,那是一个怎样的年代?天空下,是父母终日躬耕的身影,黄土与汗水交织成生活的底色。黄文杰,作为家中的老二,早早地便与这片土地结下了不解之缘。然而,在他幼小的心灵里,却藏着一颗不安分的心,对知识的渴求如同荒漠中的绿洲,指引着他前行。七岁那年,他跨进了私塾的门槛,那是他人生中的第一道光,照亮了他心中那片未知的天地。

可是求学的路,也不是一帆风顺的。九岁,他转入了培英小学,却因家庭的拮据,学业一度中断,只得重返那片熟悉的田间。但命运似乎并不愿就此将他埋没,家人的支持如同春日里的细雨,滋润了他心中那棵名为“梦想”的幼苗。他再次踏入了校门,达务小学成了他新的起点。1920年,他以优异的成绩毕业,县立中学向他敞开了怀抱,那里,他不仅学业出众,更以人品端正、志向远大赢得了同学们的尊敬,连任学生会会长,成为校园中的一颗璀璨明星。

抵制日货

那个年代,国家风雨飘摇,如同一艘在波涛中颠簸的巨轮。黄文杰和他的同学们,怀揣着满腔的热血,走上街头,查禁日货,宣传爱国思想。他们,是那个时代最响亮的音符,用行动谱写着青春的赞歌。有一次放假回家,他听闻村里的大地主黄梅卿霸占了邻居黄坤古的良田,心中那股正义之火瞬间被点燃。他据理力争,用事实作为最有力的武器,最终迫使黄梅卿归还了田地。这一壮举,如同春风化雨,滋润了乡亲们的心田,也赢得了他们的交口称赞。

时间的车轮滚滚向前,1924年,黄文杰中学毕业了。此时的兴宁,工农革命运动正如火如荼。秋天,他应聘到了新陂小学任教,那里,他遇到了共产党人,他们的思想如同璀璨的星辰,照亮了他前行的道路。他一边向学生传授新文化、新思想,教唱革命歌曲,让革命的种子在孩子们心中生根发芽;一边利用课余时间,走村串户,与农民促膝谈心,讲解革命道理,鼓励他们反抗压迫。这段经历,如同磨刀石,磨砺了他的意志,也锻炼了他的组织能力和宣传能力。

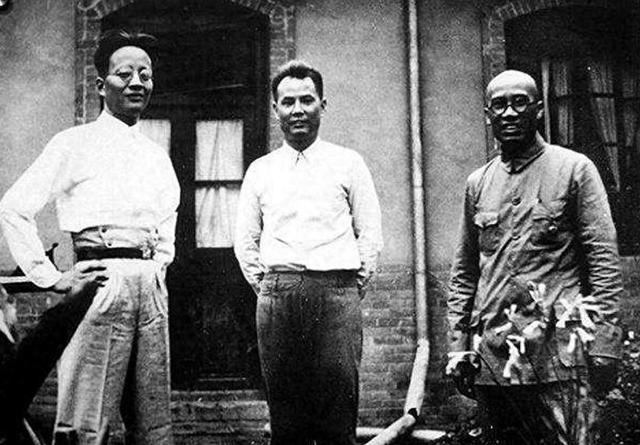

当黄文杰得知广州黄埔军校招生的消息时,他的心中涌起了一股难以言喻的激动。然而,一个难题摆在了他的面前——他尚未拿到县立中学的正式毕业文凭。情急之下,他借了同名毕业生的毕业证书去报考,这一举动,既是对命运的挑战,也是对自己未来的押注。幸运的是,他以优异的成绩被黄埔军校录取,从此,“黄文杰”这个名字,便与他革命的道路紧紧相连。不久之后,他加入了共产党,踏上了那条充满荆棘却又光辉灿烂的革命之路。

加入党组织后的黄文杰,如同涅槃重生的凤凰,迅速成长为一名优秀的革命战士。他继续在新陂小学任教,利用课余时间宣传农民革命,播撒革命的种子。1929年,他被派往莫斯科中山大学深造,那是一个全新的世界,一个充满智慧与理想的地方。留学期间,他胸怀大志,发奋学习,悉心钻研马克思理论,他的俄语水平极高,是品学兼优的典范。那段时光,如同他人生中的一段华彩乐章,不仅提升了他的理论素养,还让他结识了廖承志等革命先辈,结下了深厚的友谊,那些友情如同璀璨的星辰,照亮了他革命的道路。

1930年,黄文杰学成回国,此时的国内,革命斗争的烽火正熊熊燃烧。1931年,他奉命来到上海,从事党的秘密工作。上海,那个被誉为“东方巴黎”的城市,此时却笼罩在白色恐怖之下,国民党反动派对共产党人和进步人士进行了残酷的镇压。然而,黄文杰却毫无畏惧,他以合法身份为掩护,参加上海社会科学研究会的活动,宣传马列主义。他的机智与沉着,如同暗夜中的灯塔,为革命事业照亮了前行的道路,作出了重要贡献。

铁狱英魂

铁狱英魂1933年初,上海的冬日如同一位冷酷的画家,用凛冽的寒风勾勒出这座城市繁华背后的萧瑟。在这座光怪陆离、危机暗藏的大都市里,一场没有硝烟的战争正悄然上演。而上海中央执行局,便是中共在敌后战场上的一座坚固堡垒。

上海老照片

提及上海中央执行局,职工部部长黄文杰的形象便跃然眼前。他外表平凡无奇,内心却燃烧着熊熊的革命之火。彼时,国民党反动派与帝国主义狼狈为奸,对共产党人展开了残酷的围剿。黄文杰深知,自己肩负的不仅是职责,更是无数同志的生死存亡。他工作一丝不苟,时刻保持警惕,就像一只敏锐的猎豹,随时准备应对突如其来的危险。何为勇者?黄文杰便是最好的答案。

1934年,一场突如其来的风暴席卷上海,国民党反动派动用了所有手段,对地下党进行了全城大搜捕。形势之危急,犹如狂风中的一叶扁舟,随时可能被巨浪吞没。然而,黄文杰却如磐石般坚定,他凭借敏锐的洞察力和过人的胆识,多次在千钧一发之际,将同志们安全转移,为革命力量的保存立下了赫赫战功。

国名党捕我党人士

“时势造英雄”,这句话在黄文杰身上得到了完美的诠释。1934年10月,中共中央决定成立中共上海临时中央局,黄文杰先是代理书记,后正式担任书记,相当于现在的市委书记。他深知,肩上的担子更沉了,敌人更加狡猾,四处搜寻共产党人的踪迹。黄文杰如同一位高明的棋手,每一步都走得小心翼翼,他仿佛拥有一双透视眼,总能提前发现危险,将可能暴露的同志及时转移到安全地带。在他的领导下,上海临时中央局不仅确保了自身的生存与发展,还积极支援中央苏区的反“围剿”斗争,展现了非凡的战略眼光和组织能力。

曾有人问我,革命者的信念究竟有多坚定?我想,黄文杰的故事就是最好的证明。1935年,上海临时中央局因叛徒出卖而遭受毁灭性打击,黄文杰等30多人被捕入狱。在狱中,敌人对他施尽了严刑拷打和威逼利诱,企图从他口中套出党的秘密。然而,黄文杰的眼神坚定如初,那是对共产主义信仰的执着和忠诚。他咬紧牙关,一字未吐,仿佛那革命之火在他心中熊熊燃烧,照亮了前行的道路,也照亮了无数革命者的心灵。

监狱

牢狱生活艰苦异常,但黄文杰的革命之志却从未磨灭。他深知,只要心中有火,就有希望。那火,是对革命胜利的坚定信念;那火,是对未来美好生活的无限憧憬。在黑暗中,他仿佛看到了一束光,那束光引领着他前行,也引领着无数革命者走向光明。

时间如同一位无情的雕刻家,它在黄文杰的脸上刻下了岁月的痕迹,却无法磨灭他内心的坚定。1935年9月,黄文杰被判处15年徒刑,转至南京国民党中央军人监狱。然而,即便身陷囹圄,他依然坚守着对革命的信念。那团火,在他心中熊熊燃烧,照亮了前行的道路,也照亮了无数后来者的心灵。或许,有人会说,黄文杰只是历史长河中的一个渺小人物。但我要说,正是这些渺小的人物,汇聚成了历史的洪流,推动了时代的进步。

生命不息,抗战不止

生命不息,抗战不止1937年,卢沟桥的炮火点燃了全民族抗战的熊熊烈焰,历史的巨轮在这一刻轰然转向。国共两党摒弃前嫌,第二次握手合作,共御外侮。8月的热浪中,中共中央一纸令下,中国工农红军摇身一变,成为了国民革命军第八路军,南京、武汉等地,八路军办事处如雨后春笋般涌现。

八路军

走进南京办事处,一股紧张而有序的气息扑面而来。就在这座城市的角落,黄文杰带着满身的伤痕和坚定的眼神,踏入了这片充满希望的土地。他的到来,就像一阵清风,吹散了办事处内的沉闷,带来了新的活力和生机。黄文杰,一个对党无限忠诚的战士,他的任务艰巨而光荣:营救狱中同志,重建被战火摧毁的党组织。

日日夜夜,黄文杰的身影忙碌在办公桌前,那堆满资料和文件的角落,仿佛是他的战场。他埋头研读,不时记录,每一个细节都不放过。每当有同志被营救出来,他总是第一个迎上去,用温暖的话语和鼓励的眼神,让他们感受到党的关怀和温暖。重建党组织的工作更是任重而道远,他深入基层,与党员们促膝谈心,了解他们的思想动态,解决他们的生活困难,用坚定的信念点燃他们心中的抗日之火。

影视图

南京办事处的条件艰苦异常,办公室简陋狭小,灯光昏暗,但黄文杰却从未有过一句怨言。他总是说:“只要能为党工作,再苦再累我也心甘情愿。”这句话,如同他心中的一盏明灯,照亮了他前行的道路,也深深感染了办事处的每一位同志。不久之后,南京办事处迁至武汉,改名为第十八集团军办事处,一个新的历史篇章悄然翻开。

在这里,党中央派出了王明、周恩来、董必武、叶剑英、邓颖超等一众重量级人物,与黄文杰并肩作战,组成了中共中央驻武汉代表团,党内称之为长江局。他们领导南方各省市党组织,广泛开展抗日民族统一战线工作。在长江局,黄文杰的担子更重了,他身兼数职,既是组织干部组的负责人,又是工运组、训练教育组的总头头,还是长江局的秘书长。他就像一台不知疲倦的机器,日夜运转在抗日救亡的最前线。

面对南京市委的重建工作,黄文杰深知责任重大。南京的党组织在抗战初期遭受了严重破坏,几乎是一片废墟。但他没有退缩,而是深入基层,广泛联系党员和群众,逐渐摸清了情况,制定了切实可行的恢复计划。在他的努力下,南京市委迅速恢复并开始了正常工作,就像一颗被埋藏在废墟下的种子,终于破土而出,迎来了新生。

接着,黄文杰把目光投向了安徽。那里的党组织同样破坏严重,几乎处于瘫痪状态。他深知,要重建安徽党组织,必须深入基层,与党员们面对面交流。于是,他不顾身体疲惫,多次前往安徽各地,与党员们促膝谈心。在一次交谈中,他紧握着一位老党员的手,深情地说:“同志,我们虽然遇到了困难,但只要我们团结一心,就没有克服不了的难关。”这句话,如同一剂强心针,让党员们重拾信心,燃起了希望的火花。

宣传照片

黄文杰就这样奔波于各地,了解党员们的思想和困难,鼓励他们坚定信念,为抗日事业奋斗。在他的努力下,安徽党组织逐渐恢复了生机和活力,就像一片干涸的土地,终于迎来了甘霖的滋润。然而,长期的劳累和艰苦的工作环境,却悄悄侵蚀着黄文杰的身体。

1939年的夏天,武汉的天气炎热异常,防空洞里更是潮湿闷热。8月2日,这个看似平常的日子,却成为了黄文杰生命的终点。他因患伤寒病在防空洞中受凉发烧,病情迅速恶化。同志们发现后,心急如焚,立即将他送往医院抢救。医院里,医生们全力救治,但黄文杰的病情却不见好转。他的脸色苍白如纸,嘴唇发紫,身体虚弱得连话都说不出来。

医生图

同志们守在他的床边,眼中充满了焦急和无奈。他们多么希望,这位为了党和人民事业鞠躬尽瘁的战士,能够挺过这一关。然而,命运却并没有眷顾这位英勇的战士。尽管医生们尽全力救治,但最终还是未能挽回黄文杰的生命。年仅37岁的他,就这样永远地离开了我们。他的去世,让所有人都沉浸在悲痛之中,仿佛一片乌云笼罩在每个人的心头。

周恩来、董必武、邓颖超等亲自为他送葬至墓地,他们的眼中含着泪水,心中充满了对这位革命战士的敬仰和怀念。叶剑英更是提笔写下了一篇文章,称赞他是“我们党的骆驼!从来没有计较到他所负担的轻重,而能任重致远的渡过艰难的沙漠。”这句话,不仅是对黄文杰一生最好的诠释,也是对他精神永恒的缅怀。在当今这个和平年代,我们更应该铭记像黄文杰这样的革命先烈,传承他们的精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

结语

结语黄文杰的一生,是革命战士的光辉写照,展现了坚定的信仰与无私的奉献。他的事迹激励我们,无论时代如何变迁,坚韧不拔的精神永不过时。事实上,丝绸之路的精神从未远去,黄文杰等革命先辈的奋斗精神,正是“一带一路”倡议中现代丝绸之路精神的体现。他们不畏艰难,勇往直前,为后世铺路。在当下,我们该如何传承这份精神,为国家的繁荣贡献自己的力量?欢迎留言分享你的思考,让我们一起探讨革命精神的现代意义。