前言

前言1935年,福建革命老区。瞿秋白这位曾任中共中央领导小组成员的革命先驱,因叛徒出卖不幸被国民党逮捕。在狱中,他面对敌人的威逼利诱,始终没有透露任何组织的秘密,最终英勇就义,年仅36岁。他的牺牲,让无数革命者扼腕叹息,同时也留下了一个巨大的谜团:到底是谁出卖了瞿秋白?

逆境中成长的时代先锋

逆境中成长的时代先锋1899年1月29日,江苏常州青果巷的八桂堂天香楼,一声清脆的啼哭划破了宁静,仿佛是命运之神轻轻掀开了瞿秋白人生舞台的序幕。这方古老的宅院,曾因家族的辉煌而熠熠生辉,如今却如秋日的落叶,渐渐失去了往昔的光彩。物质的匮乏,成了瞿秋白童年记忆中最深刻的烙印。人们不禁好奇,是怎样的力量,让这个在困境中成长的孩子,日后成为了引领时代的先锋?

瞿秋白故居|图

瞿秋白的父亲,瞿世玮,是个多才多艺却淡泊名利的文人。他的剑术如龙腾四海,医术似华佗再世,画艺则如同遗世独立的清风明月。虽然这些才华并未为家族带来世俗的繁华,却如同一粒粒种子,悄悄在瞿秋白的心中生根发芽。而母亲金璇,出身于官宦之家,她的诗词歌赋,如同荒漠中的一汪清泉,滋润着瞿秋白幼小的心田。家庭的熏陶,究竟能在多大程度上塑造一个人的灵魂?这恐怕是个无法用言语完全道尽的秘密。

八桂堂因桂花的芬芳而得名,天香楼则沉浸在一片花木的馨香之中。这方小小的天地,虽无金碧辉煌之饰,却自有一股书卷之气,仿佛是世俗尘嚣之外的一片净土。瞿秋白就是在这里,度过了他物质贫瘠却精神富足的童年。那“斯是陋室,惟吾德馨”的意境,在这里得到了最生动的诠释。

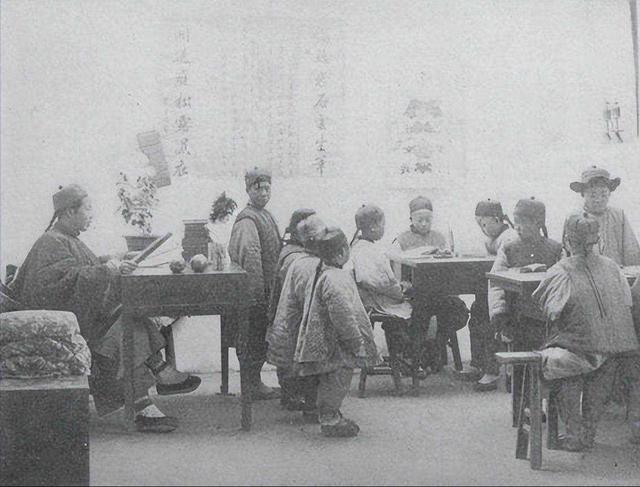

清朝私塾|图

1904年,五岁的瞿秋白踏入了私塾的大门,开始了他的求知之旅。私塾里,老先生摇头晃脑地诵读着古文,孩子们则稚嫩地挥舞着毛笔,勾勒着一个个生涩的字眼。而瞿秋白的作文,却如同春日里绽放的花朵,引得先生连连点头称赞。那额外的五分,不仅是对他才华的认可,更像是一把火种,点燃了他心中对知识的渴望之火。一个小小的鼓励,究竟能在一个人的成长道路上产生多大的影响?这或许就是瞿秋白人生转折的开始。

新式学校的涌现,为瞿秋白打开了一扇通往新世界的窗。西方的科学思想和民主理念,如同一股清新的风,吹散了他心中的迷雾。革命的种子,也在他心中悄然生根。然而,命运的波折却接踵而至。叔祖的离世,家族的衰败,迫使他们离开了八桂堂。生活的艰辛,如同沉重的枷锁,压得他们喘不过气来。但瞿秋白,就像沙漠中的一头骆驼,即便是在最恶劣的环境下,也未曾放弃对知识的追求。逆境中的坚持,能爆发出的力量,瞿秋白用自己的行动,给出了最生动的答案。

瞿秋白|画像

1907年,瞿秋白转入了冠英小学。这里成了他知识的海洋,思想的灯塔。他如饥似渴地吸收着一切新知识,那些进步的思想,如同夜空中最亮的星,指引着他前行的方向。教育的力量,究竟能在多大程度上改变一个人的命运?瞿秋白的人生轨迹,就是最好的证明。

1911年,辛亥革命的爆发,如同一声春雷,唤醒了沉睡的中国。瞿秋白激动地剪掉了辫子,那一剪,不仅是对旧时代的告别,更是对国家独立的深切渴望。然而,革命的道路并非一帆风顺。辛亥革命的未竟之志,如同一幅未完成的画卷,留给了后人无限的遐想。而瞿秋白心中的革命种子,却已生根发芽,蓄势待发。瞿秋白用自己的生命,书写了最壮丽的篇章。

辛亥革命|图

1915年,对瞿秋白来说,是命运的多事之秋。伯父的断资,母亲的离世,如同一场突如其来的暴风雨,将他推向了生活的深渊。他曾在无锡的小学任教,但那微薄的薪水,如同杯水车薪,难以支撑起家庭的重担。生活的艰辛,究竟能将一个人逼到何种境地?瞿秋白用自己的坚韧和毅力,给出了最沉痛的回答。

1916年,瞿秋白西赴汉口,寄住在堂兄家中,开始了新的生活篇章。他在武昌外国语学校学习英文,那英文学得风生水起,仿佛是他对命运的一次有力反击。1917年春,他怀揣着梦想来到北京,本想考北京大学,却因学费问题,只能进了俄文专修馆。在俄文专修馆的日子里,他性格内向,却对知识有着无尽的渴望。每当同学们讨论时事政治时,他总能发表独到的见解,如同夜空中划过的流星,让人眼前一亮。内向的性格与深邃的思想,究竟有着怎样的联系?瞿秋白用自己的智慧,诠释了最独特的答案。

瞿秋白年轻|图

值得一提的是,瞿秋白还利用自己的俄语优势,为革命筹集经费。这一举动,不仅解决了经费问题,还让他结识了志同道合的朋友。这似乎是命运对他的一次眷顾,也是对他努力的最好回报。在那个动荡不安的年代,瞿秋白用自己的行动,证明了知识的力量,也诠释了革命者的担当。

革命火种的播撒者

革命火种的播撒者1919年,五四运动犹如一场迅猛的飓风,横扫了中华大地的每一寸土地。在这场风暴中,瞿秋白如同一颗璀璨的星辰,闪耀着耀眼的光芒。他,作为学校的领军人物,一马当先,与一群热血青年组建了威震四方的“演讲十人团”。他们的声音,如同洪钟大吕,振聋发聩,敲响了时代的警钟,也触动了万千民众的心弦,让人不禁思索,是怎样的力量,驱使着这些弱冠少年,敢于在众目睽睽之下,用激昂的话语,抒发对国家的忧虑,描绘对未来的蓝图?

五四运动|图

瞿秋白,便是这股力量的化身。他的每一次演讲,都仿佛点燃了一簇烈火,将听众心中的革命之火点燃得熊熊燃烧。在那段热血沸腾的岁月里,他深切地感受到了人民群众那排山倒海、势不可挡的力量。这股力量,让他心潮澎湃,也让他更加坚定了投身革命的信念。

同年,瞿秋白与郑振铎等志同道合的挚友,在一间简陋昏暗的小屋里,共同创办了《新社会》旬刊。尽管条件艰苦,但他们的眼神中却闪烁着坚定的光芒。瞿秋白,作为编辑和主力笔杆子,他的文字如同锋利的宝剑,一篇篇文章犹如一枚枚重磅炸弹,投向了封建礼教和传统糟粕的坚固堡垒。然而,这份思想进步的刊物,却遭遇了封杀的命运。但他们并未因此气馁,反而越挫越勇,展现了革命者的坚韧与毅力。

瞿秋白与妻子|图

转眼间到了1920年,瞿秋白迎来了一个难得的机会。北京《晨报》和上海《时事新报》联合招聘驻俄记者,他凭借出色的俄语能力和对革命的一腔热忱,轻松脱颖而出。当时的中国,正处在寻求救国救民真理的紧要关头,了解俄国革命的情况,对中国革命来说至关重要。于是,瞿秋白肩负着组织的重托和个人的使命,踏上了前往俄国的漫漫征途。

抵达俄国后,瞿秋白见识到了什么叫作“艰苦”。全俄处于饥荒之中,道路桥梁破败不堪。然而,他全然不顾自己羸弱的身体,亲友的劝阻也无济于事,他毅然决然地投入到工作中,穿梭在苏俄的各个角落,采访了众多苏俄领袖和平民百姓。在莫斯科的一个工厂里,他见到了那些满脸疲惫但眼神坚定的工人们。他们围坐在一起,听瞿秋白讲述中国的革命情况,眼里闪烁着希望的光芒。这一幕,令人动容!

瞿秋白还深入调查了苏俄的政治、经济、文化、民族、外交等各个领域,事无巨细,一一记录。他常常伏案疾书,烛光摇曳下,他的身影显得格外专注。他撰写的《饿乡纪程》和《赤都心史》,如同两扇窗,最早向中国人民展示了世界上第一个社会主义国家苏联革命初期的风貌。这些文字,不仅是客观的记录,更是他成为共产主义者的思想历程的见证。

在莫斯科,瞿秋白还加入了联共(布)党组织,次年转为了中国共产党党员。他心中的革命信念,如同一盏明灯,照亮了他前行的道路。在俄国期间,他不仅要面对生活的艰辛,还要克服工作上的重重困难。有一次,为了采访一位苏俄领袖,他在雪地里冒着严寒等了数小时。当领袖终于出现时,他的手脚已经冻得麻木,但内心的热情却丝毫未减。这便是革命者的毅力与坚持!

瞿秋白|图

瞿秋白在生活中,却是个幽默风趣、乐观豁达的人。在国际会议上,有人问他“瞿”字怎么解释,他笑了笑,幽默地说:“一佳顶双目。”这句话逗得在场的人哈哈大笑,也让人记住了这个机智幽默的中国青年。在工作上,他也有着自己的小智慧。在火车上翻译《国际歌》时,环境嘈杂得让人心烦意乱。但他灵机一动,利用火车经过隧道时的回声来检查自己的翻译是否准确。这种巧妙的办法,让他在有限的时间里完成了任务。这便是革命者的智慧与才华!

1922年,瞿秋白应陈独秀之邀,毅然回国协助开展党的工作。那时的中国共产党,正处于初创时期,急需一批有理论、有实践经验的干部。瞿秋白在莫斯科的学习经历,使他成为了党内不可多得的人才。回国后,他住在一间简陋的屋子里,书桌上堆满了马列主义的著作和翻译资料。他日夜不停地工作,常常废寝忘食。他在《新青年》等进步杂志上发表了大量宣传马列主义的文章,用通俗易懂的语言向读者阐述着革命的真理。

陈独秀|图

同时,他还积极参与了党的组织建设和宣传工作,深入群众,了解他们的疾苦和需求。他用真挚的情感和朴实的话语赢得了群众的信任和支持。有一次,他在一个偏远的乡村进行宣传,村民们起初对他的到来持怀疑态度。但瞿秋白并没有气馁,他耐心地与村民们交流,用他们能理解的语言解释革命的道理。最终,村民们被他的真诚所打动,纷纷表示支持革命。

1923年,瞿秋白被任命为中共中央另一机关刊物《前锋》的主编,还参与了《向导》的编辑工作。他发表的文章,深入浅出,广受党员和群众的喜爱。从1924年到1926年,瞿秋白在党的地位不断攀升,他先后在中共第四、五、六次全国代表大会上当选为中央委员、中央局委员和中央政治局委员。他深入基层调研,了解群众疾苦,为党制定正确的方针政策提供了重要依据。

刘少奇|图

1925年的五卅惨案,令人痛心疾首。然而,瞿秋白却与陈独秀、刘少奇等领导了反帝运动,走在游行队伍的最前面。他的声音,响彻云霄,有力地回击了帝国主义的嚣张气焰。这便是革命者的勇气与担当!在当时,帝国主义势力嚣张跋扈,但瞿秋白等革命者并没有被吓倒。他们挺身而出,用实际行动捍卫了国家的尊严和民族的利益。

光辉与牺牲,历史终还正义

光辉与牺牲,历史终还正义1927年,那是一场突如其来的风暴,将大革命的熊熊烈火瞬间熄灭,留下的是如弓弦般紧绷的局势和党内的一片汹涌波涛。在这场风暴的漩涡中,陈独秀的离职犹如一颗石子投入宁静的湖面,激起阵阵波澜。而在这动荡不安的年代,瞿秋白与共产国际的代表悄然踏上庐山,那密林掩映之处,几颗心紧紧相连,低声细语中,闪烁着挽救革命危亡的坚定光芒。

南昌起义|影视图

8月1日,南昌城头,一声枪响,如同划破夜空的闪电,照亮了中国共产党独立领导武装斗争的新征程。这枪声,是革命的火种,点燃了瞿秋白肩上的重担。在八七会议上,他被推选为临时中央政治局常委,那一刻,他仿佛成了革命的舵手,既要驾驭风浪,又要修正航向,更要指引前行的目标。

瞿秋白,一个实干家的身影,在昏黄的灯光下,滔滔不绝地阐述政策,制定策略。他穿梭于各个会场,忙碌而坚定,就像那永不停歇的陀螺,虽旋转不停,却方向明确。我不禁想,是何种力量,让他如此矢志不渝?是坚定的信仰,还是对美好未来的无限憧憬?

常州三杰|图

时光流转至1930年,瞿秋白转战上海,与鲁迅等人并肩作战,领导左翼文化运动。那时的上海,文化气息与斗争火花交织,党内的斗争也如同战场一般硝烟弥漫。王明在米夫的扶植下崭露头角,而瞿秋白却蒙受不白之冤,被排挤出了中央政治领导机关。瞿秋白并未被打倒,他转战文化战线,创办文学刊物,翻译马列主义著作。那认真的劲头,仿佛是在精心雕琢一件珍贵的艺术品。

1934年,中央红军主力部队开始长征,苏区需要一位有经验的领导人。瞿秋白被调往中央苏区,担任要职,推行教育改革,创办戏剧学校,苏区的文化事业在他的推动下焕发了勃勃生机。然而,好景不长,1935年,瞿秋白在福建长汀县不幸被国民党军逮捕。监狱里,他坚贞不屈,视死如归,那坚定的眼神,永远镌刻在了人们心中。我不禁深思,是何种信念,让他在面对生死时如此从容不迫?

瞿秋白牺牲前|图

瞿秋白的牺牲,让党内同志悲痛万分。而他的被捕,一直是个未解之谜。新中国成立后,这个调查工作重新启动,真相逐渐浮出水面。原来,一直被怀疑是叛徒的周月林,其实是被冤枉的。他当年与瞿秋白一同被捕,却独自归来,在狱中饱受折磨,无数次申诉却无人倾听。那十二年,对他来说是无尽的煎熬。

好在,1979年,中央正式为周月林平反了,他的党籍得以恢复。他站在革命历史纪念馆里,常常望着瞿秋白的展板,向参观者讲述那段英勇的历史。我不禁感慨,历史虽然会暂时遗忘,但正义终将到来。就像那句老话:“历史不会忘记,正义也许会迟到,但绝不会缺席。”

周月林|图

而那位真正的叛徒福建省委书记万永诚的妻子徐氏,她的结局如何,无人知晓。但她的背叛,却成了历史长河中一抹无法抹去的污点,时刻警醒着后人。周月林的经历,告诉我们一个深刻的道理:那些为革命付出过、奋斗过的人们,他们的功绩永远不会被遗忘。他们的精神,就像那璀璨的星辰,永远照亮着后人前行的道路。

我们今日之幸福,从何而来?不正是这些革命先烈用鲜血和生命换来的吗?他们为了心中的信仰和理想,奋不顾身地投身革命,用自己的生命谱写了壮丽的篇章。而我们作为后人,更应该珍惜这来之不易的幸福,铭记历史,缅怀先烈,继续前行。在当今这个和平与发展的时代,我们或许不再需要像革命先烈那样抛头颅、洒热血,但我们依然需要传承他们的革命精神和坚定信仰。

结语

结语瞿秋白的一生,是革命与信仰的交响曲,他在逆境中坚持,在困境中崛起,展现了革命者的坚韧与毅力。他的智慧、才华与勇气,让人敬佩不已。同时,周月林的蒙冤与平反,也让我们深刻体会到历史的复杂与正义的迟来。这不禁让人思考,我们应当铭记历史,珍惜先烈们的牺牲,继续前行。瞿秋白的精神,将永远激励我们。那么,你对于瞿秋白的一生有何感想?他的故事是否也触动了你的心灵?欢迎在评论区分享你的看法,让我们一起探讨这段历史的意义。