前言

前言“他就像一块砖,哪里需要就往哪里搬。”这是后人对段君毅一生最生动的写照。他出生在一个家境殷实的家庭,本可以享受安逸的生活,但他却选择了革命的道路,从学生运动积极分子,到加入中国共产党,再到成为新中国建设的重要领导人,段君毅的一生充满了传奇色彩。他为何会放弃优越的生活,选择这条充满荆棘的道路?又是怎样的力量支撑着他,在革命和建设的道路上不断前行?让我们一起走进段君毅的人生历程,探寻他背后的故事。

革命火种铸就的共产主义战士

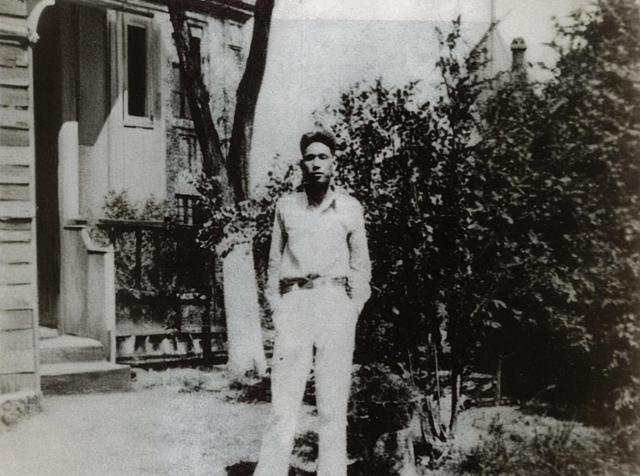

革命火种铸就的共产主义战士1910年,山东濮县(现今的河南省范县)伴随着一声清脆的啼哭,一个名叫段君毅的婴儿来到了这个世界。他降生于一个家境颇为殷实的家庭,父亲段子敬是当地名声显赫的开明乡绅,名下拥有500余亩肥沃的田地。可是,段君毅的成长道路,却并未因这份丰厚的家底而铺满鲜花。

自幼年起,段君毅便对书本怀有浓厚的兴趣。他的父母虽然文化程度不高,却深知知识的重要性,对他寄予了厚望。在聊城省立第二中学求学的那段日子里,段君毅仿佛打开了一扇新世界的大门,接触到了进步思想,心中悄然燃起了革命的火花。每当夜深人静之时,他总爱借着微弱的灯光,翻阅那些充满革命激情的书籍,心中激荡着对国家未来的无限遐想。“革命究竟是何物?又为何而革命?”这些问题如同旋涡一般,在段君毅的脑海中不停旋转。

1932年,段君毅踏入了北平中国大学政治经济系的殿堂。在这里,他不仅系统地学习了马克思列宁主义理论,还积极投身于中华民族武装自卫会、土地问题研究会等进步组织,成为了学生运动中的一名骁勇战士。他深知,理论学习是为了更好地指导实践,而实践才是检验真理的试金石。当“一二·九”学生爱国运动的浪潮汹涌而至时,段君毅迎来了他革命生涯中的一次重要洗礼。他挺身而出,带领同学们走上街头,高呼抗日救国的口号,用实际行动诠释了青年学生的责任与担当。这场运动,不仅锤炼了他的组织能力和领导能力,更让他坚定了投身革命的决心。

为何要选择加入中国共产党?对于这个问题,段君毅的心中早已有了坚定的答案。在那个风雨飘摇的年代,他亲眼目睹了共产党为国家和民族带来的希望之光,也深知自己肩负着重大的责任和使命。1936年,26岁的段君毅光荣地加入了中国共产党,从此踏上了为共产主义事业奋斗终身的征程。加入党组织后,他迅速投身到党的地下工作中,先后担任中共中国大学支部书记、北平市西区区委书记等职务。他巧妙地利用自己的学生身份,为党的地下活动披上了一层隐秘的外衣,为党的发展壮大贡献了自己的力量。

1936年11月22日,国民党反动政权以“危害民国罪”为借口,逮捕了沈钧儒等7位爱国人士,这就是震惊中外的“七君子事件”。段君毅敏锐地察觉到,这是一个发动革命运动、唤醒民众觉醒的绝佳时机。于是,他挺身而出,带领全国学联与全国各界人士一道,支援宋庆龄等人发起的营救运动,与国民党的倒行逆施展开了坚决的斗争。这一壮举,不仅彰显了他的革命勇气和智慧,也让他在全国范围内声名大噪。

七君子

到了1937年,抗日战争的烽火在中华大地上熊熊燃烧。段君毅毅然决然地踏上了前往革命圣地延安的征途,参加中共中央党校的学习,进一步汲取革命理论的养分。在延安的学习生活中,他深受党的教育和培养,为共产主义事业奋斗终身的信念愈发坚定。毕业后,他被派往山东抗日前线,担任中共泰西特委书记、泰西行政委员会主任等职务。

当时的山东,日军肆虐,烧杀抢掠,根据地面临着前所未有的生存危机。然而,段君毅却并未被眼前的困难所吓倒。他坚决贯彻执行党中央和毛主席制定的各项方针政策,着手组织发展抗日武装力量,开辟泰西抗日根据地。他亲自调整并加强了地区自卫团的领导班子,将其改编为八路军山东纵队第六支队;同时,他还组织建立了泰安、肥城、长清等县的县委以及部分区委和乡、村党支部;在他的领导下,中共领导的6个抗日民主县政府相继成立,泰西地区也建立了动委会、自卫队、农民协会、工会、青救会、妇救会和儿童团等群众组织。这些举措极大地激发了群众的抗日热情,为抗日战争的胜利奠定了坚实的基础。

在鲁西根据地工作期间,段君毅深刻认识到经济建设对于抗日战争的重要性。他亲手组织建立了生产、消费、信用合作社,开办了一系列小型民用工厂,积极发展公私贸易,大力扶持农副业生产。这些措施不仅有效改善了根据地群众的生活条件,也显著增强了根据地的经济实力。1940年,段君毅被任命为八路军一一五师独立旅副旅长,此后又历任鲁西军区副司令员、鲁西行署副主任、主任等职务。

革命生涯与工业建设的贡献

革命生涯与工业建设的贡献1942年,抗日战争已燃烧至最炽烈的阶段。在鲁西那片被硝烟笼罩的土地上,段君毅率领的抗日武装与日本侵略者及伪军展开了殊死较量。可是,战争的严酷无情,让部队的物资供应如紧绷的弦,随时可能断裂,军饷的短缺更是如同巨石,沉甸甸地压在段君毅的心头。

面对日益严峻的局势,段君毅做出了一个大胆的决定:他瞒着父亲,悄然将家中的70亩良田卖掉,将所得全部捐给了组织,用作军饷。当段子敬得知这一消息时,虽略感惊讶,但很快便理解了儿子的苦心,并给予了默默的支持。这份家国的情怀,在父子间无声地传递。

是怎样的信念让段君毅如此决绝?或许,正是那份对国家和民族的深深挚爱,正所谓没有国哪来的家。1945年,抗日战争胜利的曙光初现,段君毅被委以重任,担任晋冀鲁豫野战军第六纵队政治委员。面对国民党对晋东南解放区的进犯,他毫无惧色,迅速组织部队,展开了有力的回击。在河北武安的峭河、山西的白圭晋城、河南安阳北的广袤战场上,他带领战士们浴血奋战,屡建奇功,为解放区的稳固筑起了一道坚不可摧的防线。

1946年4月,段君毅的角色再次转换,他被任命为冀鲁豫行署主任、晋冀鲁豫军区后方战勤总指挥部司令员。这意味着他要从前线指挥官转变为后方战勤的掌舵人。他迅速行动起来,组织民兵、民工参战,筹集粮秣,组织运输队、担架队,确保弹药、给养的及时运送,以及伤员的转送和战场的清扫。在他的精心策划和有力指挥下,冀鲁豫边区的战勤工作井然有序,为野战军的作战提供了坚实的后盾。

相较于前线的烽火连天,后方的战勤工作同样是一场没有硝烟的战争。段君毅不仅亲力亲为,还善于总结经验。他认真总结了陇海、定陶、巨野、鄄南等重大战役的战勤工作经验,主持制定了《冀鲁豫区参战支前条例》等条例、条令,为在极端艰苦的条件下长期支援前线提供了有力的制度保障。

1947年,晋冀鲁豫野战军挺进大别山,段君毅又肩负起了新的使命,被任命为中共鄂豫区委书记兼军区政治委员。在大别山的日子里,他深入基层,与民众心贴心,与战士们同甘共苦。他深知,民心是革命胜利的根本。在他的带领下,大别山解放区的斗争取得了显著成效,民众的心与革命的心紧紧相连。

1949年2月,段君毅被任命为第二野战军后勤司令部司令员兼政治委员。此时,全国解放的曙光已近在眼前,但渡江作战所需的船只和军需物资却异常紧缺。段君毅因地制宜,上下配合,群策群力,积极筹备渡江作战所需的一切物资。他深知,这一仗关乎国家的未来,容不得丝毫懈怠。在他的有力领导下,第二野战军的后勤工作得到了全面保障,为“打过长江去,解放全中国”的历史使命奠定了坚实的基础。

南京解放后,段君毅又任南京军事管制委员会委员兼财经接管委员会主任。他按照军管会的统一部署和分工,有条不紊地接收了国民党政府的财经机构。同年6月,当第二野战军接受进军西南的任务后,他再次挺身而出,组织研究运输方案,及时补充兵员,提供所需物资,为解放大西南立下了赫赫战功。

到了1952年8月,段君毅被任命为第一机械工业部副部长、党组副书记。此时的新中国,工业基础薄弱。段君毅深感责任如山,他迅速投入到新的工作中去。他高度重视人才和科技在机械工业发展中的关键作用,从全国范围内抽调了一批精兵强将,组建和充实了部机关及直属单位的领导班子。在那个年代,第一重型机器厂、第一汽车制造厂、洛阳拖拉机厂等一批骨干企业的建设如火如荼。段君毅亲自参与规划、选址、建厂、投产的每一个环节,他的身影穿梭在工地的每一个角落,推动了各项工作的顺利开展。

1960年,段君毅升任第一机械工业部部长。作为部长,他肩上的担子更重了。他不仅要继续推动工业化进程,还要面对一系列复杂的问题和挑战。物资短缺、技术落后、国际环境严峻……每一个问题都像一座大山,压在他的心头。但他从未退缩,总是以智慧和勇气迎接每一个挑战。有人说,段君毅就像一块砖,哪里需要就往哪里搬。的确如此,无论是在经济建设的前沿阵地,还是在地方工作的广阔舞台,他都能够迅速适应新环境,发挥自己的才能。

一生奉献与不朽功勋

一生奉献与不朽功勋1966年,“文革”席卷全国,无数革命者和知识分子身陷囹圄。在这场动荡中,段君毅也未能幸免,他遭受冲击,身心俱疲。可是,他的共产主义信念却如同磐石般坚不可摧,面对林彪、“四人帮”反革命集团的倒行逆施,他毅然决然地站了出来,用实际行动捍卫党的纯洁性,守护革命事业的正义之火。

1970年,段君毅被任命为四川省计划委员会副主任、省革委会副主任,同时身兼数职,其中包括四川“三线”建设领导小组副组长。那时的四川,正处于国家“三线”建设的关键节点,这一战略决策旨在筑牢国防基石,推动内地与边远地区的工业、交通和国防科技齐头并进。然而,四川的“三线”建设之路并非坦途,历史遗留问题与地理环境的双重挑战如同巨石挡路。段君毅深知肩上的担子有多重,他一到任,便一头扎进紧张的工作中,深入基层,与工人们同甘共苦,共同破解生产中的难题。在他的不懈努力下,四川的“三线”建设取得了显著成果,为国家的国防安全和经济发展筑起了坚实的屏障。

1971年,他接任中共四川省委书记一职,继续发扬艰苦奋斗的精神,致力于四川的经济发展和社会进步。他心系民生,体恤群众疾苦,积极采取措施改善人民的生活条件。同时,他高度重视教育事业,深知教育是国家的未来,努力培养新一代的建设者和接班人。在他的引领下,四川这片土地焕发出了新的生机与活力。

在担任省委书记期间有这样一个故事,至今仍让人津津乐道。1974年,党中央将一个神秘的骨灰盒送到了四川,交由段君毅保管。虽然不知骨灰盒的主人是谁,但段君毅深知此人必定是革命功勋,否则党中央怎会如此重视。为了保护这盒骨灰,他将其安置在一个偏僻的殡仪馆,并有意隐瞒老总的真实信息,以防不测。直到动荡结束,他才亲自将骨灰盒送回北京,让其得以安息在八宝山革命公墓。这不仅体现了段君毅的忠诚与担当,更彰显了他对革命先烈的崇高敬意。

1976年10月,段君毅又肩负起了新的重任,被任命为铁道部部长、党组书记。当时的郑州、兰州等铁路局以及贵阳、蚌埠等铁路分局运输几乎瘫痪。面对这一严峻形势,段君毅果断出手,整顿和改组领导班子,加强铁道部的集中统一指挥。他深入一线,亲自指挥铁路运输工作,在他的努力下,铁路运输秩序迅速恢复,为全国工农业生产的恢复和发展注入了强劲动力。

1978年,段君毅被调任为中共河南省委第一书记。一到任,他便立即投入到紧张的工作中,将拨乱反正、平反冤假错案作为重点工作来抓,解决了河南省一批历史遗留问题。他的到来,如同一股清风,让这片土地重新焕发了生机。

1981年,段君毅再次临危受命,调任为北京市委第一书记。那时的北京,正处于改革开放的关键时期,城市建设、经济发展、文化繁荣都需要新的思路和举措。段君毅一到北京,便迅速进入角色,他认真贯彻党中央关于首都建设的指示精神,围绕政治思想建设、环境美化建设、科学文化建设以及适合首都特点的经济建设等方面狠抓落实。在他的主持下,《北京城市建设总体规划方案》得以制定并实施,为北京的城市建设指明了方向,加速了首都市政建设速度和经济结构调整的步伐。

尽管职务不断升高,但段君毅始终保持着谦虚低调、奉公无私的品质。他对子女和身边工作人员要求严格,从不让他们打着自己的旗号办事。他的儿子段存一直在基层当老师,孙子段启学也在油田从事工人工作,没有受到任何特殊照顾。这种家风,让人肃然起敬。

1984年,段君毅卸任了中共北京市委第一书记的职务,被任命为中共中央顾问委员会常务委员。他深知这一责任重大,继续以饱满的热情投入到新的工作中。直到1992年10月,82岁的段君毅才正式从领导岗位上退了下来。退休后的他,过着简朴而平凡的生活,拒绝了所有的特殊待遇,就像一个普通的老百姓一样。他的家中,没有豪华的装饰,也没有名贵的家具,但他却满足而幸福。2004年3月8日,这位伟大的共产主义战士、无产阶级革命家永远地离开了我们,享年94岁。

结语

结语段君毅的一生是革命与奉献的传奇。他从书斋走向革命,历经战火洗礼,为新中国建设倾注心血。他无论身处何地,都能迅速适应,勇于担当,这体现了他的卓越才能和坚定信念。他生活简朴,对家人要求严格,展现了共产党人的高风亮节。段君毅的一生,是追求真理、服务人民的一生。他的事迹激励着我们,让我们铭记革命先烈的牺牲与奉献。你是否被段君毅的故事所感动?他的哪些品质让你印象深刻?欢迎留言分享你的感受,让我们一起缅怀这位伟大的革命家。

编辑|宇森年华田羽

审核|宇森年华罗强

时间:2025年1月13日