在我的理解中,农历腊月的最后一天称之为“除夕”,正月的第一天叫做“春节”,而除夕与春节交汇的时刻才叫做“年”。

今晚就是我理解中的过年了,我就来说说古人创造“年”字的过程和意义吧。

古文字学家裘锡圭先生认为:现在通行的楷书“年”字,从字形看,可算是纯粹的记号字。其较早期的字形的形符及声符已不复存在。《康熙字典》把其字归入“干”部,看来是不得已的做法。

甲骨文

年字甲骨文刻作一人背负禾谷之形(见上图),会谷熟收成之意。很可能由于收割是农业社会年中的盛事,而且古时禾谷一年一熟,于是“年”被引申用作周年之年。

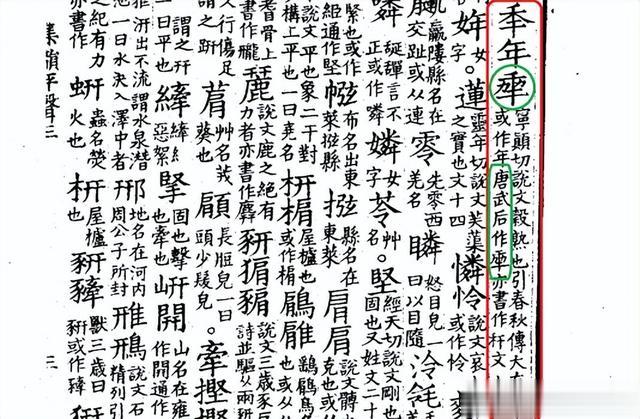

《玉篇》截图

而且这个字被收录于《玉篇·禾部》,义曰“欲结米”;《集韻·真韵》谓“禾欲结者”,即是禾将饱满。禾熟可收割,捆成一束,人方可背负谷禾。亦可指一年中庄稼的收成,这个意思保存在现在用语如丰年、年景及年成当中。又可能由于禾谷每年一熟,故以之作纪时之用。正如《尔雅•释天》中所说“夏曰岁,商曰祀,周日年,唐虞曰载”。东晋学者郭璞解释为“岁,取星行一次;祀,取四时一终;年,取禾一熟;载,取物终更始”。

读音演变

古文字学家香港中文大学教授沈培认为:甲骨文年字字形,上面的“人”既表义又标音。其依据是:在某些闽南话中仍保留著远古发音,其中的“人”、“年”二字有着相同的音韵。先秦时期的发音接近于nien、nen、nin,直到魏晋南北朝时期才发nian的读音。

金文字形

西周以后金文字形(见上图)出现讹变,谷穗的特征更加明显,原本的人形中央或增圆点,或加横画成为“千”字形,写作“秊”形。也有下面再加一横写作“壬”的。

小篆字形

小篆承袭金文,从禾、千声,写作“秊”。

字形演变

马王堆汉墓帛书写得有点像“手”形。东魏楷书《高湛墓志》将年字作从禾从干形的。而形近现代通行楷书的“年”字早在南朝时期的萧憺碑就已经出现。而原本的字形“秊”则被当作异体字存在。

《集韵》截图

另据宋代《集韵》记载,唐代武则天将“年”字改做另一种字形(见上图);而道教的《亳州老君碑》则写作“千、萬”二字的组合(见下图),可能是道家修的长生不老所以写成如此字形吧。

《老君碑》字形

你对“年”有什么样的不同理解呢?