《——【·前言·】——》

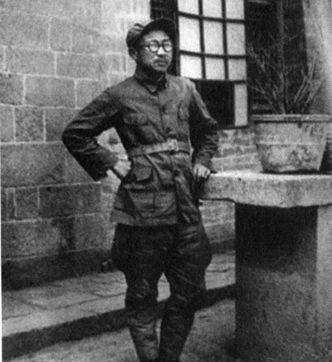

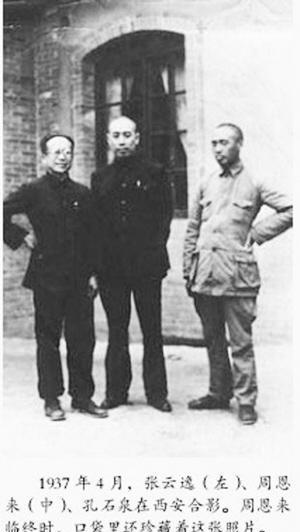

中国革命史上,张云逸名字熠熠生辉。其资历早于朱德,却未获元帅军衔。

毛主席特批他享受元帅级待遇,此事背后缘由引人探究。

【早年革命经历】

张云逸1892年生于广东省一普通家庭。彼时,中国动荡不安,饱受列强欺压,中华民族正深陷苦难之中。

他的成长历程映射出那个时代的动荡,早在纷乱之初,他便怀揣着坚定的革命情感,成为时代不安的缩影。

16岁的张云逸怀抱改变国家命运的理想,于广东陆军小学时期加入同盟会,该组织是当时革命潮流中极具影响力的团体之一。

清朝腐败与列强入侵,使他目睹国家危难,坚定革命之志。身为青年学生,他不甘平庸,立志为国家解放而奋斗。

1911年辛亥革命爆发,张云逸作为同盟会成员,积极参与其中,未错过关键时刻,包括黄花岗起义。

起义虽败,他仍坚守阵地英勇作战,展现非凡勇气与决心。对抗清朝军队时,他胆略过人,赢得革命前辈认可。

辛亥革命终结后,张云逸未因胜利停歇,反而更坚定了革命之路的决心。

这一场起义锤炼了他的意志,更为他日后开展的一系列革命行动奠定了坚实的基础。

辛亥革命终结清朝统治后,国内动荡未止。张云逸未沉迷胜利,深知真正革命事业方兴未艾。

国民党与各军阀的权力争斗加剧,他踏上更艰难的革命征途。身为青年军人,他深知唯有武力方能真正实现中国独立与解放。

国民党腐败无能之际,张云逸逐渐倾向于共产主义,选择了革命的另一条道路。

他与一群志趣相投的革命伙伴携手,在抵御蒋介石军事镇压的过程中,逐步发展出独特的军事策略与风格。

【红军时期的卓越贡献】

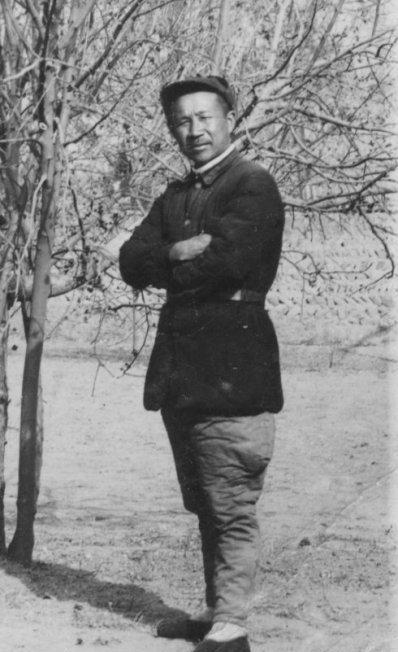

自1927年,他致力于工农红军的创立与发展,逐渐成为中国共产党革命事业的关键人物。

1929年12月11日,张云逸于广西百色领导百色起义,成立中国工农红军第七军,与毛泽东的革命道路深刻交汇,正式成为中国革命的重要人物。

此次起义虽未即刻扭转局势,却为他的革命事业构筑了稳固基础。

张云逸于百色起义中展现出卓越战略眼光与革命勇气,指挥红军突破敌封锁线,巧妙摆脱敌军重重包围。

此事件胜利后,他的军事才能得以彰显,随之在红军内部的地位逐渐提升。

百色起义后,张云逸随红军历经数年艰苦征战。长征不仅是地理迁徙,更是精神的磨砺与升华。

在长征这场与时间的竞赛及与敌的智勇较量中,他凭借出色的军事指挥,为红军胜利会师建立了显著功勋。

即便条件极度艰难,张云逸革命信念毫不动摇。长征途中,他展现了卓越的军事才能,并证实了自己在困境中具有的坚强毅力。

红军突破防线成功会师,张云逸的军事战略与果断决策至关重要。每场战斗与突破,均使他在红军中声名鹊起。

抗战爆发后,他未因昔日胜利自满,身为新四军重要领导,他率部积极投身抗日战斗,奋勇抵抗日本侵略者。

张云逸与部队在持久抗战中立下赫赫战功,无论战场冲锋还是战略布局,均展现出卓越的军事素养和深远的战略眼光。

在多次战斗中,他领导的队伍有效削弱了日军士气,并为全国抗战的最终胜利奠定了坚实基础。

张云逸面对日本侵略者的重压,依旧坚韧不拔,领导队伍持续奋战,展现出顽强的抵抗力。

【新中国成立后的重要职务】

1949年,新中国成立,标志着他革命生涯迈入崭新阶段。

在全国欢庆并重建之时,张云逸未停歇,即刻投身于祖国建设与重整,肩负起更重大的责任。

新中国成立后,他获任中共广西省委书记及广西省人民政府主席之职。

这是一项艰巨任务,广西社会与经济相对落后,且为众多反动势力提供了滋生环境。

张云逸负责政治领导,并需迅速恢复战后经济与社会秩序,平息骚乱,以为新中国建设贡献力量。

他展现出卓越的组织与领导力,引领当地政府实施土地改革,促进农业生产,有效解决民众的粮食问题。

深入基层调研民生,指挥清剿土匪,打击反动势力。实施改革措施后,社会动荡得以平息,为广西后续发展奠定了坚实基础。

广西匪患历史悠久,战乱结束后,多地土匪与反动武装仍伺机而动,对新政府的统治构成严重威胁。

张云逸明白,地方稳定需先除匪患。他领导广西开展大规模剿匪行动。

剿匪战斗历时多年,他凭军事经验和政治智慧,成功剿灭土匪及反动武装,确保了广西社会安定,巩固了地方政府权威。

通过军事与政治举措,促使广西由战乱平稳过渡,为后续经济发展和社会进步奠定了坚实基础。

【授勋与待遇】

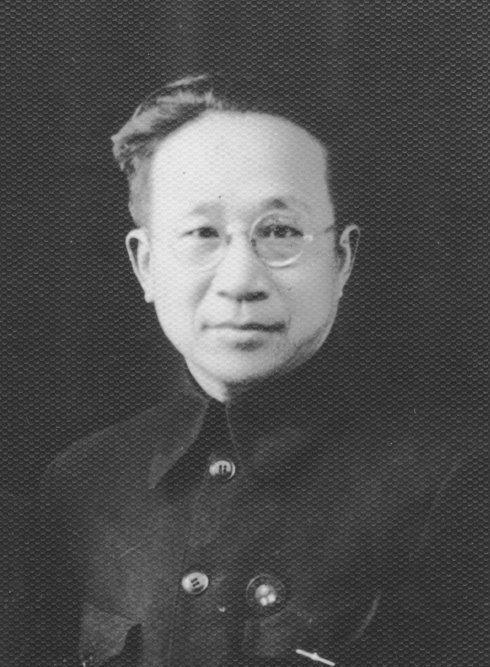

1955年为中国人民解放军史上关键之年,9月27日,张云逸等十位将领获授国家最高荣誉,即中国人民解放军大将军衔。

此荣誉是对他多年革命事业的最高认可,使他成为中国人民解放军中极具影响力的人物之一。

1955年授勋时,张云逸虽资历深厚,足与朱德等元帅比肩,却未获元帅军衔。

众多历史学者与军事专家对此存疑,指出张云逸的资历充分满足晋升元帅的条件。

他虽未获元帅军衔,但经毛主席特批,享受元帅级待遇。

张云逸享受元帅级工资、待遇及特殊生活保障,此决定由毛主席作出,旨在高度认可他长期的革命贡献。

张云逸虽未获“元帅”之名,但在政治与军界仍拥有崇高地位与无上荣光。

史料显示,张云逸受大将军衔时,毛主席致信关怀其健康,信中流露感激与敬意,并勉励他为新中国发展持续贡献力量。

这封亲笔信彰显了毛主席对他的深切关怀,同时,也为他的革命生涯增添了一个完美的终结符号。