在1962年的中印边境自卫反击战中,中国工兵营成员王琪,在战后放假期间意外走失,随后传出他在印度生活多年的消息。这位老兵历经了长达五十余年的异国生活,直到2002年,家人意外收到他的电话。王琪的归国之路充满坎坷,但终于在2017年得以实现。一个曾被认为失踪的士兵,究竟是如何在异国他乡生活、又是如何寻找回家的路途?下面小史就带大家一起了解一下。

王琪,出生于1939年的陕西省咸阳市,一个深受抗日战争和内战影响的时代。那时,中国正处于战乱之中,许多人因战火和自然灾害流离失所,甚至命丧黄泉。

尽管生活环境艰苦,王琪在家人的精心照顾下安然度过了童年。新中国成立之际,他得以进入当地的学校接受基础教育,最终在高中毕业后,被推荐进入一所专注于地理测绘的学院深造。

学院毕业后,由于其专业技能,王琪被招募入伍,成为一名工程兵。21岁的他在部队中主要负责勘测道路和地形,以支持军事行动的精确执行。不久之后中印边境冲突爆发,王琪及其部队被迅速调派到前线地区,负责详细的地形测绘工作。

在那个时期,中印边界的划分模糊不清,导致双方在外交谈判中难以提出明确的地理依据。为此,解放军加强了边境区域的测绘工作,王琪作为工程兵的一员,负责执行这一任务,昼夜不断地在崎岖的地形中进行地形测绘。

虽然大规模的武装冲突已经结束,但中印边境的紧张态势依然未缓,小规模的交火偶有发生。在这种环境下,王琪和他的连队面临着极大的身心压力。为了维护士兵的安全,部队规定,士兵们在非作战时间需组成三人以上的小组,在指定区域内进行短暂的休息和自由活动,以防不测。

1963年,王琪与战友们在复杂的中印边境执行巡逻任务。该地区的地形多山且天气多变,很容易使人迷失方向。一天王琪在执行例行巡逻任务时,因为山间迷雾和复杂地形的影响,无意中越过了国界线,误入了印度境内。当时中印边界尚未完全划定,边境摩擦频繁,王琪的这一行为无疑触动了印度军方的敏感神经。

在意识到自己可能已经走错了路后,王琪看见远处有印度士兵巡逻,他立即停下脚步,但还是被迅速包围并抓捕。在被带往边境小镇的途中,一个印度军官用不太流利的中文质问他的身份和目的。

王琪尽力保持冷静,解释自己是因迷路才误入对方领土,并请求放他返回。然而印度军方对他的解释持怀疑态度,将他送往了拘留所,并以“非法入侵”和“威胁国家安全”为由进行拘留。

在印度的监狱中,王琪面临了严苛的环境和待遇,未曾经历过公正的审判或接受合理的待遇。在这些艰难时期,他始终坚持自己是一名中国军人,只是不慎越界,并始终期望能有机会证明自己的清白。

多年的囚禁生活,王琪面对无数次的审讯,尽管内心有过动摇,但他从未放弃坚守自己的信念和尊严。他相信总有一天他的国家能够了解到他的困境,并伸出援手。

1969年,印度政府决定释放被捕的外国人王琪,但他的自由依然受限。根据印度政策,释放的外籍囚犯必须在特定区域内生活,因此王琪被送往印度中央邦的蒂罗迪村,一个偏僻的村庄,四周环山,居民寥寥。

蒂罗迪村的居民不多,其中大部分是因政治原因被放逐的印度人。新环境让王琪面临沟通障碍,语言不通,初期生活异常艰难。为了生计,他开始从事体力劳动,如搬运煤炭和修理简易机械。凭借坚强的意志,王琪经过两年的艰苦劳作,积攒了一些资金,决定在村中开设一间小卖部,出售饮料、香烟等基本生活用品。

开店初期,王琪开始努力学习印地语,他不仅向村民学习日常用语,还记下每一个新词,逐渐能够与顾客进行简单的交流。通过不懈的努力,一年后他已能流利使用印地语。

1972年,王琪的命运迎来转机。村里的一位年轻女子苏西拉走进了他的店铺。苏西拉是村中一户人家的独生女,她被王琪的故事感动,经常到店里帮忙。两人逐渐从朋友变为知己。苏西拉的善良和温柔,以及王琪的坚毅和执着,使他们的感情迅速发展。

在印度这样一个保守的社会里,王琪与苏西拉的关系面临多重考验。王琪通过一次次的交流,最终赢得了苏西拉家人的认可。1973年他们在一个破旧的村庙里举行了简单而温馨的婚礼。虽然没有亲朋好友的见证,但他们的笑容却是最灿烂的。婚后苏西拉开始帮助王琪经营小卖部。次年他们的家庭迎来了第一个孩子,一名健康的男婴。

1976年随着王琪将其小商店迁至村中的繁华街道,并迎来了他的新生女儿。王琪经常与他的家人分享关于遥远祖国中国和他的故乡陕西的故事,这使得他的孩子们都充满了去中国看看的愿望。

自从多年前,王琪就开始不断给印度政府发送信件,请求让他返回中国。他同样向家乡寄去了无数封信件,试图重新与家人建立联系,然而这些信件似乎都石沉大海,未得到任何回音。

80年代随着中印关系的逐步改善,王琪获得了重新与家乡联络的希望。在多年的隔绝后,他决定尝试通过书信方式,向中国的亲人和政府部门发送消息。尽管过程充满了挑战,因为每一封信件都有可能被查截,王琪每次书写信件时都需极其谨慎,从用词到内容布局都要确保不触动印度当局的敏感神经。

最初王琪尝试在当地邮局秘密地寄出信件,但多次尝试均未获得任何回音,使他倍感挫败。然而他并未就此放弃,而是继续探索其他可能的沟通方式。他开始尝试接触在印度的中国商人,以及偶尔访问的中国代表团,希望他们能成为传递信息的桥梁。

当初王琪失踪的消息传开后,家人们曾尽力寻找他,但都没有任何线索。他们的母亲因为担忧过度而心力交瘁,最终因思念儿子而病重。1983年,母亲病逝,她一直在等待王琪的归来。

临终前她叮咛王志远,如果有一天王琪回来,一定要告诉他,她一生都在等他。王琪在印度的岁月里一直不知母亲已逝世,而那封信是在母亲去世三年后才成功寄达家乡。

到了1986年通过一位在印度工作的中国商人,王琪成功地将一封装满乡愁的信件送达了陕西的故乡。这封信最终到达了他的家人手中,他们第一次得知王琪依旧健在,这对全家来说无疑是一个巨大的惊喜和安慰。

家人立刻回信,采用同样的渠道,将信件返回印度。从此尽管通信过程漫长且充满不确定性,这种方式成了王琪唯一与外界沟通的窗口,维系着他与家人的脆弱联系。

随着2002年中印政治环境的进一步开放,王琪首次有机会通过电话与家人直接对话,这次通话对他来说意义非凡,它强化了他的归属感,也重新点燃了他重返故土的渴望。其实在电话中每次电话中,王琪都想询问母亲的情况,可每次问到王志远总是找借口匆匆结束通话。

随着时间的流逝,王琪的疑虑增深。2008年,他反复询问母亲的情况,终于从王志远口中得知,母亲已在多年前去世。这一消息深深震动了他,未能与母亲最后一面的遗憾将永远伴随着他,这更加坚定了他回国的决心。

2012年他的家人提议王琪应前往中国驻印度大使馆寻求帮助。他毅然决然地前往新德里,直奔中国大使馆。工作人员迅速确认了他的身份,并开始协助他处理回国的相关手续。

在多次磋商后,印度政府终于同意让王琪回国探亲。王琪满心欢喜,不断向妻儿描述家乡的美丽景色,并承诺将带他们一同前往。然而就在王琪准备启程时,印方突然以手续不全为由,拒绝了他的出境申请。

终于在2017年,王琪的回国问题得到了特别关注,他的案件得到了积极的处理,原先的“间谍”罪名得到了正式撤销,大使馆为他及其家人办理了返回中国所需的所有正式文件。

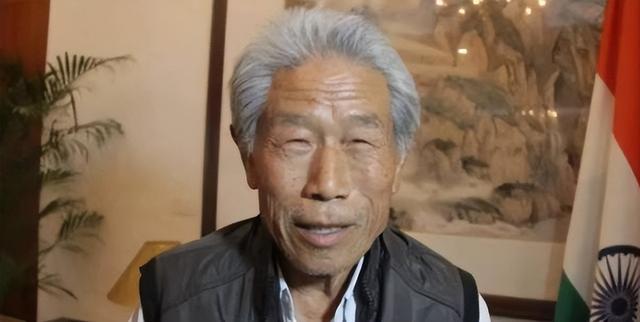

同年二月,王琪终于带着家人启程回国,他们的飞机缓缓降落在北京的机场。坐在飞机的座位上,王琪的眼泪静静地滑落,这些泪水是对过往苦难的告别,也是对重归故土的欣喜。当飞机触地那一刻,他的心中充满了难以言表的激动。

踏下飞机,王琪站在中国的土地上,周围是熙熙攘攘的人群和机场的喧嚣,但这些都未能掩盖他心中的澎湃。他的情绪高涨到了极点,几乎找不到合适的语言来表达他的感受。

记者们围拢过来,将话筒递到他颤抖的双手前。王琪深吸一口气,眼眶再次湿润,他望向镜头,声音颤抖但充满力量地说道:“我终于回来了,这一天,我等待了太久太久。感谢祖国的不离不弃,感谢我们伟大的祖国!”他的话语简单却情感深重,引起了现场许多人的共鸣。

过去的55年里,王琪的生活经历了无数的坎坷和转折,但他始终心存归国的希望。此刻他终于站在了自己梦寐以求的家乡土地上,这份归属感让他的每一句话都饱含深情。

尽管重返祖国的王琪面临着重新适应家乡生活的诸多挑战,如解决居留权、国籍认证以及孩子们的教育等问题,但他对未来充满了希望和期待。对他来说,能够与家人团聚,在祖国的土地上重建家园,已是难以言表的幸福和满足。