阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|彭乙彬

编辑|t

引言都说印度的种姓制度残害印度至深,在阶层固化的压制之下,普通人很难有翻身的机会。看到印度的种种,不由也让人想起昔日中国的“婆罗门。”从东汉到唐朝末年,这个群体横亘在中国800年,直到唐朝末期逐渐消亡。

他们到底是什么人?为何拥有这么大的本领和权力呢?

(门阀士族)

一、所谓门阀士族到底怎么来的?“婆罗门”是印度的种姓阶级制度中,地位最高、权力最大的一种姓氏。由于当初雅利安人征服印度之后,为了方便管理,就将人按照种姓制度,分成了三六九等。直到现在,印度依然被种姓制度所奴役,下层的种姓族群,很难可以改变自己的命运。

这样的“婆罗门”是不是有些似曾相识呢?不知道大家有没有听过这样一个说法,“上品无寒门,下品无世族。”这是《晋书》中的原话,这所谓的“品”,也就是魏晋南北朝时期的选拔制度“九品中正制。”

(九品中正制)

将人按照家世、品行来划分官职,这也意味着高门士族子弟往往什么都不需要做,便可以依靠自己的家世来获得一官半职;而寒门学子无论如何努力,也无法越过阶层入朝为官。“九品中正制”之所以能够成功推行,就不得不提到一个人群——士族。

士族,也可以说世族,往往用来指代某个庞大的家族,他们有权、有钱,更重要的是,皇权也很需要他们。在我国东汉、魏晋时期,门阀士族迅速壮大,乃至于可以左右皇权,比如“琅琊王氏”、“博陵崔氏”、“范阳卢氏”等等。

(五姓七望)

那么士族到底是怎么来的呢?在西周时期,周天子分封诸侯,各路诸侯分封“卿大夫”与“士”,这些人往往是对国家有建树,或者是协助诸侯之人。卿大夫扩大自己的影响之后,便吸引了众多的门客,在春秋战国时期,往往是有不少有名的士大夫之族。

从秦到汉,士族是没有衰落的,尤其是汉武帝过后,在独尊儒术的情况之下。富有学识、才气的士族阶层,开始恪守纲常、广杰良友。尤其是东汉过后,由于东汉的建权本身是在豪强的支持下,才得以成功。

(豪强地主)

因此东汉建立之后,豪强地主享有极大的特权,他们不仅可以把持中央和地方财政,还实行土地兼并。此后逐渐割据一方,开始成为当地大族,也就是士族。尤其是东汉末年,袁绍家族“四世三公”,刘备自诩“中山晋王之后”,就连孙坚的夫人也是出身名门。

他们都是士族阶层,到了西晋时期,当九品中正制成为了选拔官员的制度之后,无疑滋养了士族阶层的权力壮大。士族都是统治阶层,而他们所统治的百姓,却连门槛都够不上。当东晋出现后,士族的权利就更大了。

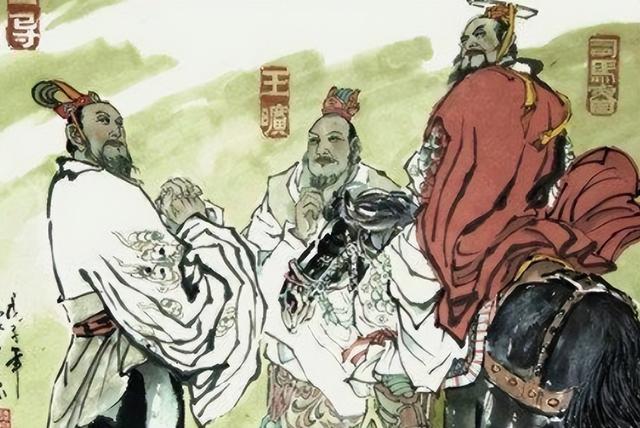

(门阀士族)

我们知道司马睿是靠王导在江南立足,才得以建立政权。王导是谁?他正是出身琅琊王氏,在江南士族的眼中,他们起初瞧不起司马睿,但在王导的笼络之下,最后齐齐拥护司马睿,东晋建立之后,士族制度再次成为王朝本身的政权。

在东晋时期,皇权与门阀士族的权利是并立的,甚至一度可以超越皇权。比如“谢”“桓”等士族,这些一度在后期成为了王朝的中流砥柱。

(陈郡谢氏谢安)

二、士族的阶层到底有多么的固化?说士族是我们的“婆罗门”,对,也不对。但士族的阶层固化,是很明显的。在九品中正制的影响之下,士族不仅可以享受高官俸禄,还可以享受地方与中央的财政,与人交流先报姓氏,看这个人到底值不值得往来。

皇帝要想坐稳权利,就必须依靠士族的帮助。士族不仅占着大量的土地与财富,还要自视清高,却又源源不断地往朝廷中安插自己的人。士族把握了这一切的升迁之路,士族阶层的后代,可以获得土地与权利。

(王氏与司马睿)

士族同时禁止与寒门联姻,唐高宗时期为了防止士族过于强大,所有士族阶层的婚姻,是不得私下商量的,必须禀报上来,要由皇帝知晓。

主要是皇帝担心士族联手,威胁自己皇权,可见士族的手深得到底有多长了。

北魏时期,孝文帝改革本质上也强调了士族的阶层作用,到了南朝时期,与其说是士族走到了末路,不如说士族长期以来的懒惰,已经让他们青黄不接、不思进取。尤其是南朝时期,士族由于自身的腐朽,文将不文,武将不武。

(士族)

三、士族到底是如何瓦解的?掌控中国政治这么多年的士族,他们的瓦解,必然是夺权开始。隋朝设立科举制之后,隋唐时期开始逐渐完善,科举制意味着寒门学子也可以考取功名当官,也可以改变自己的阶层。那这无疑是动摇了士族立足的根本,那就是权利。

随着唐朝年间的“均田制”的发展,土地兼并得到了抑制。唐朝内部,士族之间争夺权利,但当皇帝一步步中央集权之后,士族对皇权的控制力也逐步降低。

(科举制度)

第三个更重要的原因,则是农民起义战争。公元878年,黄巢起义爆发了,这个出身商人家庭的黄巢,也是当时的“寒门。”在唐末的王仙芝起义之前,关东大旱致使百姓不堪官府重压,和官兵产生冲突和抵抗。

王仙芝起义之后,黄巢立刻带兵响应,随后在山东、河南两地辗转。很快攻占了阳瞿等八个县丞,之后又进逼汝州,将汝州将领杀害,刺杀俘虏。拿下汝州后,黄巢的位置直指洛阳,面对王仙芝企图接受招安,黄巢则是大骂表示反对。

(黄巢起义)

两军分裂后,黄巢带兵北上,随后攻下了郓州、沂州、鄂州、宋州、郢州、荆南等地。公元878年,王仙芝死了,黄巢彻底带领军队先是打入开封、商丘两地,随后攻打卫南、阳瞿后,率兵南下,直入江南,拿下了江西后又进入福建,转而广东。

公元879年,在广州黄巢宣布北伐。从广西沿着湘江,进发江陵、襄阳。在湖南潭州与唐军十万对战,乘胜追击之后,再次拿下了十五个州。公元881年,黄巢挥兵进入长安后,建立了大齐政权,正式称帝。

(黄巢起义前期)

为什么说黄巢是瓦解士族的最后一根稻草,又仿佛是举起了40米大刀,直接砍在了士族的大动脉上呢?很简单,因为战争打起来之后,你是士族也无法承受轰轰烈烈的农民起义,而且黄巢起义是唐朝末年,爆发的规模最大、席卷范围最大的一次起义。

唐朝一半的地区,都遭遇了严重的打击。什么琅琊王氏、博陵崔氏、清河崔氏,那都是被黄巢直接带兵扫过去了的。在一片战争中,士族们赖以扩张的土地没了,政权也变了。加上本就被科举制削弱了不少,到了五代十国的混乱中,士族更是瓦解了。

参考资料宁志新,朱绍华.门阀士族的衰落与衰亡原因[J].河北学刊, 2002, 22(5):5.