徐郙是清朝历史上一个声名狼藉的状元。19岁那年,他高中状元,当时意气风发,但几十年过去,这位曾经风光无限的人物不仅没有留下好名声,去世后朝廷甚至不愿给他谥号,正史也拒绝为他作传。

出身贫寒的学子通过勤奋苦读往往能改变命运,徐郙就是一个典型的例子。他凭借自身努力脱颖而出,成为了众人瞩目的才子。

年仅十九岁,他便一举夺得状元头衔,成为众人瞩目的青年才子。这一成就,对于大多数同龄人而言,无疑是难以企及的梦想。

徐郙是江苏嘉定人,家里条件不算特别富裕,但他父亲非常重视教育。徐郙从小就聪明过人,十几岁时就表现出了非凡的天赋。十六岁那年,他成功考中了举人,仅仅过了三年,又凭借出色的成绩摘得了状元的桂冠,一举成名。

徐郙考中状元后,顺利进入翰林院任职。这个机构在当时极具影响力,成为他仕途的重要起点。凭借出众的才华和年轻的优势,他很快在朝廷中崭露头角,赢得了广泛赞誉。各种赞誉之声纷至沓来,使他在短时间内就获得了显赫的声望。

众人普遍看好这位年轻人会在官场大展宏图,干出一番惊天动地的事业。然而,徐郙却另辟蹊径,走上了一条与众截然不同的道路。

年轻时的徐郙还没察觉到,自己的声望已经不仅仅靠学识支撑了。他逐渐被卷入名利场的漩涡,面对着各种权力较量的暗流。

徐郙的仕途一路顺畅,从状元到翰林院修撰,几乎没遇到什么阻碍。虽然起初他的职位并不显赫,但在清朝官场中,能实现从文官到武将的跨越并不容易,徐郙却抓住了这样的机遇。

徐郙考中状元后,迅速获得朝廷赏识,被委以重任。他进入翰林院,担任修撰一职,主要负责编修国史。这个职位非同寻常,标志着徐郙正式踏入权力中心,开始参与朝廷核心事务。

对于这个年轻人而言,这无疑是个难得的机遇。翰林院作为清代最具声望的文化机构,不仅是培育文人雅士的摇篮,更是众多官员仕途晋升的重要阶梯。

徐郙进了翰林院后,仕途就像开了挂,一路顺风顺水。他的学问和能力被朝廷看在眼里,很快就从修撰提拔到了侍读学士的位置。

徐郙担任的侍读学士一职,表面上是负责皇帝的文化教育,实际上却有着更为深远的影响力。这个职位不仅让他与皇帝保持密切接触,还使他逐步参与到朝廷的核心政务中,与朝中重臣展开频繁互动。尽管侍读学士的头衔听起来像是纯粹的文职,但徐郙通过这一职务,已经逐渐涉足朝政,在政治舞台上扮演着越来越重要的角色。

起初,他在仕途上可谓春风得意。到了同治十二年,他已高升为侍读学士,负责统筹全国的教育事务。

随着官位不断晋升,徐郙的心态发生了转变。他原本立志"著史报国",但在实际掌握权力后,发现现实世界远非书本描绘的那般单纯。面对权责的压力和利益的诱惑,他逐渐放弃了最初的抱负。

随着地位的提升,徐郙逐渐背离了最初的职责,他的行为反映了清代官员普遍存在的腐败现象。在那个时代,许多人都陷入了类似的境地,徐郙也不例外,他在这条偏离正轨的道路上越陷越深。

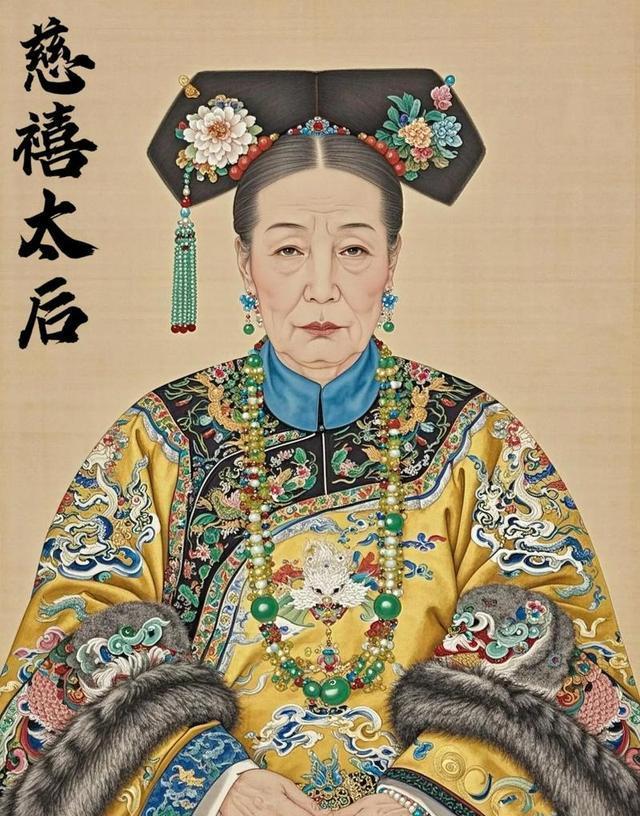

他在这个圈子里越陷越深,凭借一手好字和慈禧太后的特殊关系,逐渐甩开了其他人。书法成了他的敲门砖,而太后的青睐更是让他如鱼得水,地位节节攀升。这两样优势让他脱颖而出,与旁人拉开了明显距离。在权力场中,他靠着这些资本,一步步站稳脚跟,最终形成了难以逾越的优势。

徐郙的仕途起步于南书房行走,随后相继担任安徽学政和江西学政。到了光绪二十六年,他的仕途达到顶峰,被任命为礼部尚书,同时兼任协办大学士。

随着地位的提升,徐郙逐渐迷失在权力的漩涡中。他不再专注于才能的展现,转而沉迷于官场争斗,利用手段操纵他人。这种变化不仅影响了他的仕途,更腐蚀了他的内心。曾经以才华闻名的他,如今在人们眼中,已蜕变为一个精于算计、贪得无厌的政客形象。

尽管徐郙在官场上的名声因腐败和怠惰而受损,但他在书法领域的造诣却让同时代的人刮目相看。徐郙不仅身居官位,更是当时极具声望的书法大家。

在清代,书法不仅是文人展现文化素养的重要标志,更是一种具有实际价值的政治资源。对于当时的读书人来说,掌握一手好字往往能成为与官方沟通的有效途径,甚至在某些场合下,书法水平的高低直接影响着他们与朝廷的互动关系。这种独特的文化现象,使得书法在清代士人阶层中占据了举足轻重的地位。

徐郙的书法之所以备受赞誉,一方面源于他卓越的技艺,另一方面则得益于慈禧太后的青睐。慈禧对书法艺术情有独钟,而徐郙的作品无论是风格还是质感都令她大为欣赏。

徐郙常为自己的藏书题写书名,其书法作品也频繁出现在皇宫之中。她的书法技艺高超,与当时其他著名书法家不相上下,整体风格显得优雅而庄重。

慈禧太后特别看重他的书法才能,每次他献上自己的字画作品,都能获得太后的赏识。这不仅让他在朝廷中的地位不断提升,还常常因此获得重要职位的提拔。慈禧太后对他的书法作品情有独钟,通过这种艺术交流,两人之间建立了更为深厚的信任纽带。

徐郙的书法作品巧妙地将古典书法的精髓与当代艺术理念结合在一起,呈现出一种跨越时空的艺术美感。他的字迹透露出一种沉稳自信的气度,让欣赏者感受到深厚的传统文化底蕴。徐郙在创作时,既能准确把握传统书法的精髓,又能融入现代审美元素,使作品既有历史厚重感,又具有时代气息。这种独特的艺术风格,使他的书法作品在传承中创新,在创新中传承,展现出独特的艺术魅力。

徐郙的墨迹在拍卖会上备受追捧,价格居高不下,堪称书法界难得的珍品。他的作品不仅受到业内专家的一致好评,在收藏圈里也是炙手可热的抢手货。无论是艺术价值还是市场认可度,徐郙的书法都达到了相当高的水准,成为那个时代书法艺术的重要代表。

徐郙在书法领域的造诣为他官场生涯增色不少。当时清朝不少状元都写得一手好字,人们普遍认为书法能展现读书人的气节和修养。这种艺术形式被视为衡量文人品格的重要标准。在那个时代,书法水平往往与个人仕途发展密切相关,徐郙正是凭借这一特长在官场中脱颖而出。

书法艺术的盛行为他打开了通往权力核心的大门。凭借这一技艺,他频繁出入高层政治圈,在享受名利双收的同时,也在暗中玩弄权谋之术。这种特殊的身份使他在荣耀与权术之间游刃有余,既能在书法领域独领风骚,又能在政治博弈中施展手腕。

他利用书法作为向上爬的阶梯,逐渐将艺术造诣与官场地位挂钩。虽然外界公认他是书法名家,但这只是他仕途策略的一个环节,书法成为他政治手段的延伸。

徐郙的官场生涯可谓顺风顺水,地位不断攀升,财富也随之积累。然而,随着权力的扩大,他逐渐迷失了方向,将政治腐败与个人私欲混为一谈。他开始在朝廷中拉帮结派,利用职权谋取私利,甚至公然收受贿赂。与此同时,他的执政态度也日益懈怠,工作敷衍了事,严重失职。这些行为最终使他成为了一个典型的反面教材,成为了官场腐败的代表人物。

他在位期间,行政效率低下,贪污问题日益严重,导致许多重要事务被拖延,民众生活陷入困境。面对国家重大决策时,他常常采取逃避态度,这种不作为使他的政治声望急剧下降,治理能力备受质疑。

徐郙的恶行并未导致他马上丢官,很多人猜测他能平步青云,肯定有后台和手段。他与慈禧太后的密切关系,成为他在官场中如鱼得水的重要资本。

即便他在政治操守上彻底沦丧,却依然能在权力博弈中屹立不倒,这恰恰暴露了官场生态的腐朽以及权力关系的盘根错节。这种现实反映出,在某些情况下,道德缺失并不会阻碍个人在权力场域中的生存与发展,反而可能成为其稳固地位的一种手段。这种现象的存在,深刻揭示了权力与腐败之间的紧密关联,以及体制内部某些深层次问题的顽固性。

朝中有不少大臣早就看穿了他的底细,徐郙这个人根本没啥真本事,就是靠着巴结慈禧太后才步步高升的。他那些官位,都是靠走后门得来的,跟个人能力压根不沾边。

有人指责他过于注重个人得失,认为他将所有事情都简化为追求私利的机会主义行为。这种做法忽略了一个官员应当承担的责任和使命感。无论是关心百姓的福祉,还是对朝廷的忠诚,他都表现得十分冷淡。

老百姓的日常困难经常被搁置,群众的诉求得不到有效处理,由于他在政务处理上消极怠工,导致国家政策执行效率低下,朝政运作受到严重干扰。

徐郙的怠政作风激化了民间对清廷的怨气,其形象从备受推崇的"天之骄子"一落千丈,沦为民众口中的"庸碌之官"。他疏于政务的表现,不仅削弱了朝廷的公信力,更在百姓心中留下了消极怠工的负面印象。这种由积极到消极的转变,反映出当时社会对官员履职能力的严苛要求,以及民众对清廷统治日渐失望的现实。徐郙个人形象的崩塌,某种程度上也预示着清朝统治根基的动摇。

他不仅工作懈怠、玩忽职守,还滥用职权为自己捞取好处,贪腐受贿已成为他无法摆脱的标志。在他的影响下,政府工作几乎陷入瘫痪,大量关键事务和政策要么被他故意搁置,要么干脆被置之不理,导致整个政治体系运转失灵。

即便能力出众、手握大权,倘若缺失品德与担当,最终只会自食恶果。他的人生从巅峰跌入低谷,除了留下权力角逐的印记,更充斥着满腔的怨恨与牢骚。