阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

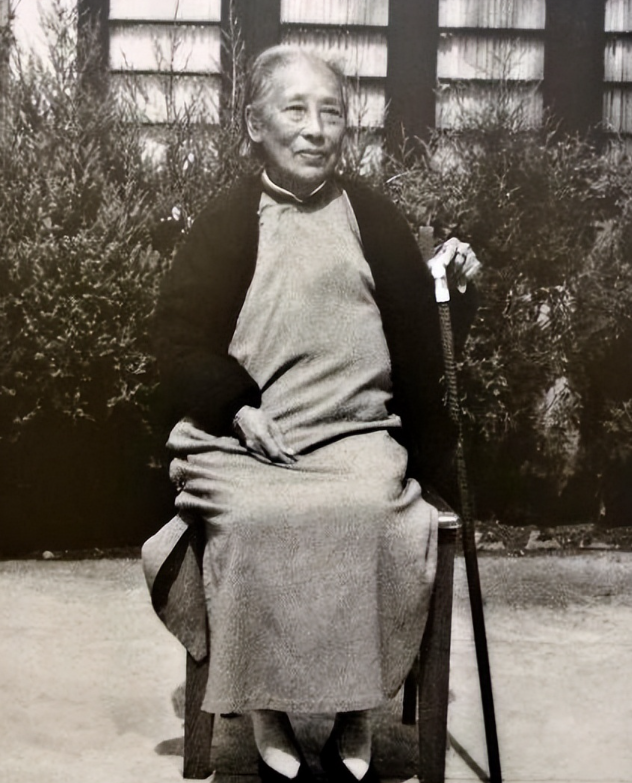

《——【·前言·】——》何香凝,革命一生,历经风雨,但临终前,她却向周总理提出了一个特殊请求——不火化遗体,棺椁一定要送去南京。她含泪说出这句话时,所有人都沉默了。

这背后,又有着怎样的执念?她这一生,为国家鞠躬尽瘁,为何最后的归宿却选在南京?周总理听后,又是如何回应的呢?

这个"大脚"姑娘不一般

生在富商之家的何香凝,从小就显示出与众不同的性格。

当时的社会,女子必须裹小脚,这可是找婆家的"敲门砖"。可何香凝偏不干,每次母亲要给她裹脚,她就又踢又闹。

"我这双脚要留着走路,留着追逐梦想,谁要裹它做什么!"小小年纪的何香凝就敢这样顶撞父母。

家里拿这个倔强的女儿没办法,只好随她去了。这在当时可是稀罕事,大户人家的女儿,居然留着一双"大脚"。

而何香凝的叛逆不仅仅体现在对裹脚的反抗上。在那个男尊女卑的年代,她敢于挑战传统礼教,追求自由平等。

她总是问父母:"为什么男孩可以读书,女孩就不行?""为什么男人可以娶四房,女人却要从一而终?"这些疑问,父母从来都是一句"女孩子家,不要问那么多"敷衍了事。

但是何香凝并不死心。她暗暗发誓,总有一天要冲破这些陈规陋习,做一个真正自由的女性。

知识就是力量

富商人家讲究男女有别,女孩子不许读书识字。何家专门请来的教书先生,只教导男孩子。何香凝趴在窗边,听着兄弟们朗朗读书声,心里痒痒的。

她可不是能忍住的主,灵机一动,想出个好办法。她让丫环把纸条送去给教书先生,上面写满了她的问题。

一张张纸条,传递着她对知识的渴望。她就这样偷偷学会了认字读书,自学成才。

可何香凝的求知之路并非一帆风顺。父母发现了她偷学的事情,大发雷霆。他们认为女孩子读书是大逆不道,会给家里丢脸。

何香凝却不以为然,她反驳道:"知识不分男女,为什么我就不能学?难道因为我是女孩,就没有求知的权利吗?"

父母被何香凝的话问住了。他们从未见过如此伶牙俐齿的女儿,一时竟无言以对。

何香凝趁热打铁,表示自己一定要继续读书,否则就绝食抗议。父母拗不过这个倔强的姑娘,最终还是同意了她的要求。

从此,何香凝如饥似渴地学习知识。她读古诗词,学外语,研究历史,对什么都感兴趣。

家里的藏书很快就被她读完了,她又四处搜罗书籍。有时实在找不到,她就缠着哥哥们给她讲学堂里学到的知识。

就这样,何香凝凭着顽强的意志,一步步走上求学之路。

在那个女子无才便是德的年代,她勇敢地叩开知识的大门,用智慧充实自己。尽管路途艰辛,但她从未想过放弃。

洋人女婿很特别

何香凝长大后,父母为她的婚事发愁。"天足"姑娘在当时很难说亲,不少人家都不愿意。

正当何父抱怨时,一个特别的消息传来——有个留美归来的青年廖仲恺在寻找未缠足的女子结婚。

"什么?还有这种人?"何父惊喜不已。这廖仲恺可是个"另类",在美国长大,接受新思想,特别看不惯女子裹小脚。两家一说媒,很快就定下了这门亲事。

廖仲恺的出现,对何香凝而言无疑是个惊喜。她终于找到了志同道合的伴侣,一个能真正欣赏她独立人格的男子。

相比之下,那些只看重女子小脚的传统男人,是多么的肤浅和无知。

在见面之前,何香凝还有些忐忑。毕竟在当时,留洋归来的人在国内也很少见。

她担心这个洋人女婿会不会很严肃古板,不通人情世故。可是见面后,何香凝的顾虑一扫而空。

廖仲恺风度翩翩,谈吐幽默,一点没有洋人的做派。最重要的是,他完全不在意妻子的"大脚",反而对她的才华和见识赞不绝口。

何香凝知道,自己找到了一生的挚爱。这个特别的洋人女婿,不仅给了她爱情,更给了她追求理想的自由。

在何香凝眼中,廖仲恺不是什么"另类",而是新时代的先行者。他身上体现的,正是中国需要的开明与进步。

何香凝相信,有了这样的伴侣,自己定能为国家的振兴贡献一份力量。

这样的爱情谁不羡慕

婚后的何香凝和廖仲恺,成了令人羡慕的神仙眷侣。

廖仲恺不但不嫌弃妻子的"大脚",反而特别欣赏她的独立精神。他教妻子画画、写诗,两人一起探讨时事,畅谈理想。

廖仲恺想去日本深造,何香凝二话不说支持。她变卖首饰,东奔西走筹钱,就为了成全丈夫的求学梦。

在日本留学期间,何香凝夫妇结识了孙中山,从此投身革命事业。他们约定,将来无论如何一定要葬在一起。这个承诺,何香凝记了一辈子。

廖仲恺为了事业四处奔波,两人聚少离多。即便如此,何香凝从未抱怨过,她知道,为了理想,牺牲是必须的。

她常常在信中鼓励丈夫:"仲恺,你不要牵挂我。为了国家和民族的前途,再苦再累也值得。我会永远支持你,等你凯旋归来。"

即使是分隔两地,何香凝和廖仲恺的感情也丝毫未减。他们经常通信,诉说对彼此的思念。

廖仲恺在信中写道:"香凝,你是我的精神支柱,没有你,我无法走到今天。等到中国真正自由独立的那一天,我们就退隐山林,过只属于彼此的日子。"

两人的通信,成为革命洪流中的一股清流。他们用笔尖传递着爱的力量,用真情支撑着理想的火炬。这份默契与支持,在当时的夫妻中实属罕见。

遗憾的是,廖仲恺最终没能等到理想实现的那一天。1925年,他在广州遇刺身亡,年仅42岁。

听到这个噩耗,何香凝悲痛欲绝。她哭着对朋友说:"我们约好了要白头偕老,他怎么能先走呢?没有他,我该怎么活下去?"

但是,何香凝最终还是振作了起来。她知道,丈夫虽然离开了,但革命的事业不能停止。

为了完成丈夫的遗愿,她毅然踏上革命的征程。从此,她将所有的精力都投入到争取民主自由的事业中,用行动诠释了丈夫的理想和自己的爱情。

最后的请求

生命的最后时光,何香凝住进了医院。

周总理多次前来探望,每次探望都会亲切地坐在病床前,听她讲故事,看她画画。详细询问何香凝的身体状况,嘱咐医生要好好照顾她。

他知道,这位老人家为革命献出了毕生心血,现在是该好好享享清福的时候了。

然而,何香凝却说:"总理,我这条命是革命给的,现在能为革命贡献最后一点力量,我就满足了。您不要挂念我,还是多为国家的建设操操心吧。"

周总理听了何香凝的话,不禁热泪盈眶。他握着老人的手说:"何老,您这一辈子太不容易了。从追求进步思想,到投身革命事业,您始终在为国家和人民奋斗。您的精神,永远是我们学习的榜样。放心吧,有我们在,您的理想一定会实现的。"

此时此刻,病房里弥漫着一种温暖而感人的气息。革命先驱与革命接班人,在这里完成了一次精神的交接。

何香凝虽身处病榻,但心中却无比踏实。她知道,只要有周总理这样的后继者,中国的未来就有希望。

临別时,周总理再次叮嘱何香凝要保重身体。何香凝微笑着说:"总理,我这一生,已经没有遗憾了。我把自己的一切都献给了党和人民,能有您来看望,我就已经很欣慰了。等我走了之后,请不要火化我的遗体,我想和丈夫合葬在南京。"

周总理点点头,郑重地说:"何老,请您放心。我一定会完成您的心愿,让您和廖先生在天之灵能够相聚。您的爱情、您的理想,将永远为后人所铭记、所传颂。"

何香凝听了这些话,脸上露出了欣慰的笑容。是啊,她和丈夫的感情,早已超越了生死的界限。

只要中国的革命事业不断推进,只要民主与自由的理想代代相传,他们的爱情就永远不会消逝。这一刻,她感到无比的幸福和满足。

《——【·结语·】——》

《——【·结语·】——》何香凝的一生,不屈从于封建礼教,勇敢追求真知,与丈夫携手投身革命事业。即使在生命的尽头,她仍然记着与丈夫的约定。

这份执着的爱情,超越了生死界限,诠释了什么是真正的相守。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。