惊雷破空震寰宇

1964年10月16日,新疆罗布泊的天空格外澄澈。这片常年被风沙肆虐的戈壁滩上,聚集着数千名科研人员和工作人员,这一天,注定要被载入中国现代史的重要篇章。

15时整,一声惊天动地的巨响划破了罗布泊的宁静。紧接着,一朵巨大的蘑菇云在天际线上缓缓升起,带着磅礴的气势直冲云霄。现场的科研人员们热泪盈眶,他们知道,中国终于迈入了核大国的行列,成为继美国、苏联、英国、法国之后,第五个掌握核技术的国家。

这颗原子弹的成功研制,来之不易。新中国成立之初,百废待兴,却不得不面对西方国家的核讹诈和军事威胁。当时的国际形势十分严峻,朝鲜战争的硝烟刚刚散去,台海局势依然紧张。为了国家安全,中国必须建立起自己的核威慑力量。

全国上下动员起来,数以万计的科技工作者投入到这项艰巨的工程中。他们在极其艰苦的条件下,克服了重重困难。有的科研人员常年扎根戈壁,与风沙为伴;有的专家昼夜不停地进行理论计算;还有的工程技术人员反复调试每一个零部件,只为确保万无一失。

但随着时代的发展,核武器的威慑作用开始发生微妙的变化。到了20世纪90年代,美国率先意识到传统核武器的局限性。在克林顿政府时期,白宫的决策者们开始思考一个严肃的问题:如何在不引发全面核战争的情况下,使核武器具有实战价值?

这个问题的出现并非偶然。当时,朝鲜半岛局势持续紧张,美国军方在白宫情况室进行了一系列兵棋推演。军事专家们发现,虽然理论上可以对朝鲜实施核打击,但传统核武器的巨大杀伤力会带来难以预料的后果。

美国决策层认识到,在现代战争中,核武器不能仅仅作为威慑的手段,而应该具备更精确、更灵活的作战能力。这种思维的转变,直接推动了美国军方开始研究小型化、低当量的核武器计划。

创新制导破壁垒

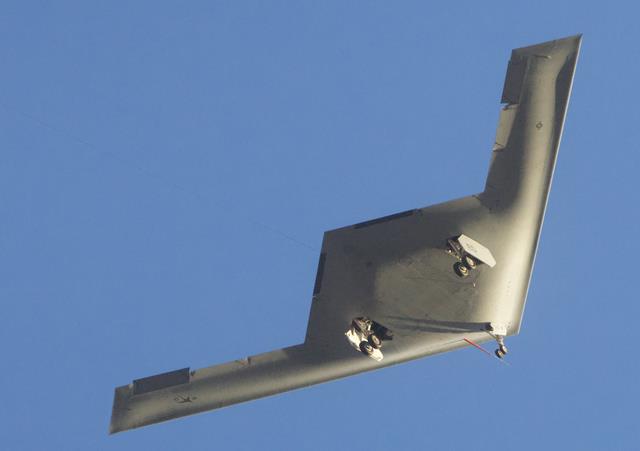

2019年,美国空军宣布他们正在研制的新一代战略轰炸机B21即将问世,这款被称为"幽灵轰炸机"的战机不仅具备隐身能力,更重要的是,它能够搭载一种全新的核武器——战术核武器。这个消息让军事专家们陷入了深思:核武器的使用门槛是否正在被悄然改变?

B21轰炸机的研发并非一朝一夕的决定。早在项目启动之初,美国军方就在思考如何让核武器在实战中发挥更大的作用。传统的核武器虽然威力巨大,但正是这种毁灭性的特点限制了它的使用范围。而B21搭载的战术核武器,则打破了这个限制。

其中最引人注目的是B61-12型核弹。这是在经典B61核弹基础上进行的第12次改进,但这次改进的意义非凡。军事专家们称,这款武器具备了前所未有的精确制导能力,可以实现所谓的"核外科手术打击"。这个听起来有些矛盾的术语,实际上非常贴切地描述了这种武器的特点:既保留了核武器的威慑作用,又将其破坏范围控制在特定区域内。

B61-12的革新之处在于它的制导系统,通过先进的GPS导航和惯性制导技术,这种武器可以精确打击地下掩体、指挥中心等高价值目标。更重要的是,它的当量可以根据需要进行调节,最低可以降到传统核弹的几十分之一,这就大大减少了附带伤害。

这种精确制导能力的提升,带来了战术上的重大变化。在传统核武器时代,发射核弹意味着可能引发全面核战争,因此各国都极其谨慎。但B61-12这类武器的出现,使得局部性的核打击成为可能。它可以在造成有限破坏的同时,给对手足够的威慑。

随着战争模式的转变以及国际格局的急剧变迁,如今只靠核武器,或许无法保证中国的安全,因为美国可能并不怕打一场“小型核战”。

隐形杀手暗藏危

2022年,西班牙《公众》日报刊发了一篇引人深思的报道。文章将美国研发的战术核武器称为"微型核弹",并将其列为当今世界最危险的武器之一。这个结论并非危言耸听,因为这种新型核武器正在以一种前所未有的方式改变战争规则。

微型核弹最大的威胁在于它降低了核武器的使用门槛。传统的核武器就像一头沉睡的巨兽,各国都心知肚明:一旦将其唤醒,就意味着灾难性的后果。正是这种共识,让核大国在过去数十年里都保持着相对克制的态度。即便是在俄乌冲突中,当俄罗斯多次提及核威慑时,国际社会普遍认为这更多是一种战略威慑,而非真实的军事选项。

但微型核弹的出现打破了这种默契。由于其破坏范围有限,使用这种武器的成本大大降低。

第二个不容忽视的威胁是微型核弹的便携性。与传统核弹头动辄数吨的重量相比,微型核弹的体积和重量都大幅减小。这意味着它的运输和部署变得异常容易,甚至可以由单个士兵携带。这种便携性不仅增加了战术灵活性,更为核武器的扩散埋下了隐患。

更令人担忧的是微型核弹的隐蔽性。它的爆炸范围通常只有一公里左右,造成的表面破坏与常规炸弹相似。这种相似性可能会导致严重的误判:当人们误以为这只是普通爆炸时,却不知不觉暴露在致命的辐射之下。日本广岛和长崎的历史教训告诉我们,核辐射的危害往往会持续数代,影响深远。

微型核弹的第四个威胁是其难以被提前发现。现有的核武器探测系统主要针对传统核弹的特征,而微型核弹可能会突破这些监测手段。在现代战争中,信息优势往往决定胜负。微型核弹的这种特性,可能会让防御方失去宝贵的预警时间。

最后一个威胁来自于数量统计的困难。由于微型核弹并未被纳入常规核武器的统计范畴,这就造成了一个监管的真空地带。如果这种武器大量投入战场,其累积效应可能不亚于一枚传统核弹。

棋局深藏暗流涌

在当今复杂的国际局势中,战争的形态正在发生深刻的变化。传统的直接对抗模式逐渐让位于一种更为隐蔽的方式——代理人战争。这种战争形态与微型核武器的结合,正在改写国际安全的规则,带来新的战略考量。

近年来,美国在军事战略上展现出明显的转变。面对直接军事冲突可能带来的巨大损失,美国更倾向于通过扶持盟国的方式来维护其地缘政治利益。这种策略不仅可以降低自身的直接参与度,还能在国际舆论中保持相对"清白"的形象。

以俄乌冲突为例,美国及其西方盟友通过持续不断的军事援助,极大地影响了战局的走向。这种军事援助的形式多种多样,从常规武器到先进装备,从情报支持到技术培训,形成了一个完整的军事支持体系。这个案例清晰地展示了代理人战争的运作模式:一方在幕后提供全方位支持,另一方则承担实际的军事行动。

在这种背景下,战术核武器的转让就变得格外值得关注。虽然目前国际社会对核武器的扩散有着严格的管控,但在"军事援助"或"军事贸易"的名义下,一些技术和装备的转让可能会突破现有的监管框架。这种情况下,即使发生核打击事件,追责的难度也会大大增加。

微型核武器的特性使其特别适合在代理人战争中使用。它的威力相对可控,不会引发全面核战争;它的使用方式灵活,可以针对具体军事目标;最重要的是,它的来源难以追踪,使用后的责任认定异常困难。这些特点都使其成为代理人战争中的理想武器选择。

在这种新型核威慑模式下,传统的核平衡理论面临着严峻挑战。当一个国家可以通过代理人使用核武器时,传统的相互威慑就失去了效力。这种情况下,即使是拥有强大核力量的国家,也可能在面对代理人战争时感到束手无策。

要应对这种新型威胁,需要建立更完善的国际监管机制。这不仅包括对核武器本身的管控,还要涵盖军事援助和技术转让等环节。同时,国际社会也需要就代理人战争中的责任认定达成新的共识,以避免核威慑失效带来的风险。

当前的国际形势正处于一个微妙的转折点。代理人战争与微型核武器的结合,正在改变传统的战争规则和核威慑理论。如何在这种新形势下维护国际和平与安全,将是各国必须共同面对的重大课题。