现在这个世界,科技竞争越来越像一场没有硝烟的战争。无论是经济实力还是军事力量,谁掌握了尖端技术,谁就占了上风。

最近,美国顶级智库兰德公司发布了一份报告,标题听着就让人有点心慌:中国在64项关键技术里,有57项都跑在了美国前面,而且这个差距还在拉大。这意味着,中国新兴科技大多数时候领先美国,差距正逐渐拉大。

这可不是小事,涉及到人工智能、高超音速导弹、先进材料这些硬核领域,直接关系到国家安全和全球格局。

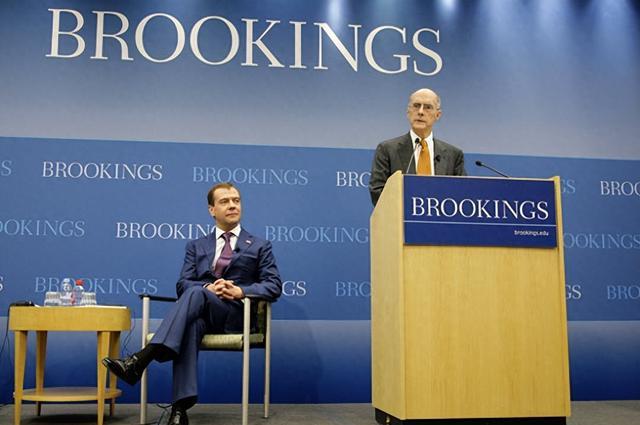

埃里克·施密特是谁?

埃里克·施密特,1955年出生在美国,算是个地地道道的科技老兵。他在普林斯顿大学拿了电气工程的学士学位,后来又跑到加州大学伯克利分校,搞了个计算机科学的博士学位。学术功底扎实,为他后来的职业生涯打下了基础。

施密特的职业起点也不低。先是在贝尔实验室干过,那是当年电话通信技术的“大本营”。之后,他又去了施乐帕洛阿尔托研究中心(PARC),参与了Unix系统的开发。

Unix这东西听着可能有点远,但它可是现代操作系统的基础,影响力杠杠的。1997年,他跳槽到Novell公司当首席执行官,那时候Novell在网络软件领域还挺有地位。

不过,施密特真正出名,还是在2001年加入谷歌。当时谷歌还是个刚起步的小公司,施密特一上来就当了首席执行官,干了整整十年。这十年里,他把谷歌从一个搜索引擎小厂,变成了全球科技巨头。

你用的Gmail、谷歌地图、安卓系统,都是在他手里推出来的。2011年,他从CEO变成执行主席,2015年谷歌重组成立Alphabet,他继续当执行主席,直到2020年离开。

离开谷歌后,施密特没闲着。他把精力转向了政策和国家安全,尤其是在人工智能领域。他当过国家安全委员会人工智能委员会(NSCAI)的主席,专门研究怎么让美国在AI和新兴技术上不掉队。

他在这方面没少说话,特别强调中国在AI、量子计算这些领域的进展,已经让美国感到了压力。他的政策建议很直接:多投钱搞研发,多培养人才,还要跟盟友合作,不然美国真有可能落后。

中国到底领先在哪儿?

兰德公司这份报告是美国空军委托做的,目标是搞清楚中美在新兴科技上的差距。结果一看,挺扎心的:64项关键技术里,中国在57项上领先。这57项包括了国防、空间技术、能源、生物技术、人工智能、机器人、计算、先进材料等领域,覆盖面广得吓人。

高超音速技术,简单讲,就是速度超快、打不下来的导弹。中国在这块已经不只是研发,而是部署上了。

比如,中国的“东风”系列高超音速导弹,速度能到5倍音速以上,还能机动变轨,美国的防空系统很难拦截。反观美国,几次高超音速武器的测试都推迟了,甚至还有失败的案例。报告里说得很清楚,美国在这块的技术成熟度和部署速度,跟中国比差了一截。

再看人工智能。中国在这块的优势不光是技术,还有应用场景。你看街上的人脸识别摄像头、智能监控系统,还有自动驾驶汽车,中国都走在了前面。

一是因为数据多,中国人口基数大,数据量是天然优势;二是因为政府支持力度大,企业研发有政策兜底。学术上,中国每年发表的AI论文数量和专利申请数都排全球前列,美国虽然基础研究强,但产出速度和实用化上比不过。

还有先进材料和传感器技术。中国在氮化镓这种功率半导体上的生产和应用领先,这东西直接影响雷达和电子设备的性能。中国的工业体系能很快把实验室成果变成实际产品,比如更灵敏的雷达系统。而美国呢?供应链老出问题,很多材料得靠进口,研发到部署的链条没那么顺畅。

报告还提到一个关键点:中国的工业基础太强了。从研发到生产,再到部署,中国有一套完整的体系,能快速把技术变成现实。而美国这边,供应链分散,有些核心部件还得靠外国,政策上也有不少限制。这种差距不光是技术本身,而是整个体系的效率问题。

为什么中国能领先?

第一是政府的推动。中国把科技发展写进了国家战略,像“中国制造2025”这种计划,直接瞄准了新兴技术。政府不光出政策,还砸钱。研发经费年年涨,2023年中国的研发投入占GDP的比例已经超过2.5%,虽然跟美国比还有差距,但增速很快。而且,地方政府和国企也跟着投钱,形成了全国上下一起干的局面。

第二是数据和市场优势。中国有14亿人口,数据量是美国的4倍多。AI这东西,越喂数据越聪明,中国在这块有得天独厚的条件。加上市场大,企业试错成本低,新技术一出来就能找到用武之地。比如自动驾驶,中国的城市道路复杂,测试场景多,技术迭代自然快。

第三是人才。中国每年毕业的理工科学生数量是美国的几倍,尤其是在工程和计算机领域。教育体系偏实用,学生毕业就能上手干活。反过来,美国虽然顶尖人才多,但总量上跟中国没法比。而且中国还吸引了不少海外人才回流,这几年“海归”比例越来越高。

第四是工业体系。中国是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,从原材料到成品,几乎什么都能自己造。这种能力在技术转化上特别关键。美国虽然技术储备深,但很多东西得靠外包,一旦供应链卡住,进度就慢了。

美国的问题:内忧外患

反观美国,问题也不少。研发预算虽然多,但分散在各个部门,效率不高。供应链老被“卡脖子”,比如芯片短缺就拖了不少项目的后腿。政策上也有争议,像《芯片法案》这种措施虽然通过了,但执行起来困难重重。加上企业更看重短期利润,基础研究投入不够,慢慢就让中国追上来了。

2022年,美国通过了《芯片法案》,拿出520亿美元补贴芯片产业,还给了2500亿美元的研发资金。目标很明确:要把芯片制造拉回美国,减少对亚洲供应链的依赖。这法案还吸引了不少全球人才和技术公司,比如台积电都答应在美国建厂。不过,这东西见效慢,短期内还扭转不了差距。

施密特在这场竞争里没少出力。他在国家安全委员会人工智能委员会里,带头写了份报告,警告美国得赶紧在AI上发力。他还搞了个特别竞争研究项目(SCSP),专门研究怎么跟中国竞争。他的观点很直白:美国得集中资源,别光喊口号;得跟盟友合作,别单干;还得鼓励企业多投钱,别老想着股票回购。

施密特还推动国际合作。比如跟欧洲、日本这些国家联手搞技术研发,共享资源。他觉得光靠美国一家,很难跟中国的速度拼,得抱团取暖。这想法不错,但执行起来不容易,各国利益不一致,协调是个大问题。

不过,美国的应对也不是没困难。预算是个大坎儿,美国国债已经高得吓人,再多投钱搞研发,国会那边吵得不可开交。政策执行也慢,官僚体系拖后腿是老毛病了。施密特自己都说,未来十年是关键,拖不起。

中美这场技术拉锯战,结局还不好说,但影响肯定深远。

如果中国继续保持现在的势头,技术差距可能会更大。高超音速武器、AI、量子计算这些领域,中国一旦形成代差,美国想追就更难了。兰德公司预测,如果美国不调整策略,十年后可能会在更多领域掉队。

埃里克·施密特的经历给了我们一个看问题的角度:技术不是孤立的,它跟政策、工业、人才都连在一起。中国领先靠的是体系,美国追赶靠的是决心。