改革梦想遭遇现实疾风

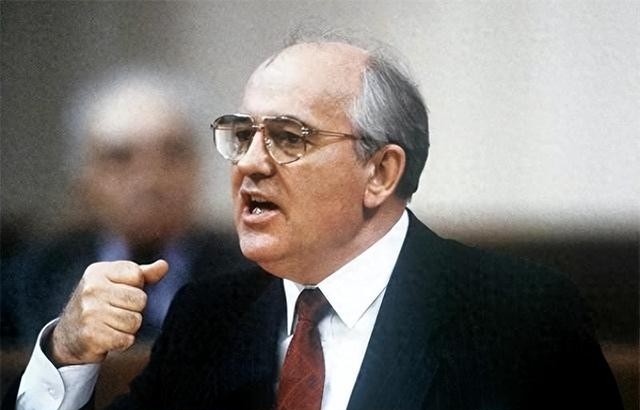

戈尔巴乔夫接任苏联领导人后,心中有一个宏伟的改革蓝图。他希望通过一系列的改革措施,重振苏联的经济和社会。

戈尔巴乔夫上任伊始,就大刀阔斧地推行改革。他认为苏联社会存在着酗酒的问题,影响了国家的生产力和经济发展。于是,他果断地签署了一道"禁酒令",希望能够遏制这一问题。可是,这个决定却在民众中引发了强烈的不满情绪。人们认为政府管得太宽,干预了他们的个人生活。很多人开始暗中抵制,酒类交易转入地下,酗酒问题非但没有缓解,反而变本加厉。

面对改革初期的阻力,戈尔巴乔夫并没有气馁。他转而将目光投向了经济领域,希望通过发展经济来提升苏联的国际地位,实现与美国比肩的目标。但他在经济政策上的选择却再次暴露出改革的盲区。戈尔巴乔夫片面强调发展重工业,认为这是苏联经济腾飞的关键。他下令抽调大量人力物力,集中投入到重工业建设中。这一决策却忽视了农业和轻工业的重要性。

随着大量劳动力被调离农村,农业生产出现了严重的滑坡。粮食产量骤减,农产品价格飞涨,城乡居民的生活都受到了影响。与此同时,由于轻工业发展停滞,民用商品供应短缺,消费品质量下降,老百姓对生活必需品的需求难以得到满足。种种民生问题交织在一起,社会矛盾日益激化,人们对改革的期望逐渐变成了失望和不满。

经济政策的失误,让戈尔巴乔夫意识到了改革之路的复杂性。他开始反思改革的方向,思考苏联发展的根本障碍。渐渐地,他将目光投向了苏联共产党。在戈尔巴乔夫看来,苏共的僵化思想和官僚作风,已经成为了改革的桎梏。他认为,要让改革取得突破,就必须从党内改革入手,推动政治体制的变革。

就这样,戈尔巴乔夫开启了一场意识形态的革命。他提出了"公开性"、"民主化"等口号,鼓励民众和媒体对党和政府进行监督。一时间,社会舆论沸腾,批评之声此起彼伏。

引狼入室的民主化尝试

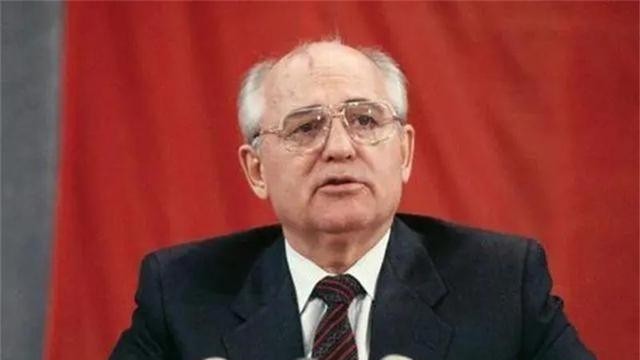

戈尔巴乔夫意识到,要打破僵化的苏联体制,就必须从意识形态入手。他大胆地提出了一系列民主化改革的口号,试图为苏联注入新的活力。但这些看似进步的举措,却在无形中为苏联的解体埋下了伏笔。

"批评与自我批评",这是戈尔巴乔夫提出的首要原则。他鼓励民众和媒体对党和政府的工作进行监督和批评,认为这是推动社会进步的动力。一时间,各种批评之声如潮水般涌现,对苏共的不满情绪开始蔓延。戈尔巴乔夫希望通过这种方式,促进党内反思,推动革新。但他没有预料到,批评的力度会如此之大,竟然动摇了苏共的执政根基。

紧接着,戈尔巴乔夫又提出了"公开性"的口号。他认为,苏联的历史不应该有任何隐瞒,所有档案都应该向公众开放。于是,一些尘封已久的历史文件被陆续公布,其中不乏一些令人震惊的内容。这些揭露进一步加剧了民众对苏共的不信任感,社会舆论开始出现分化。

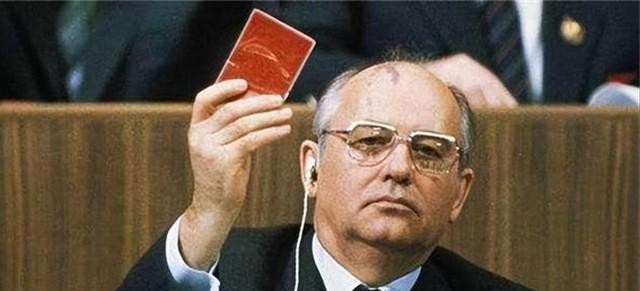

民主化改革的另一项重要举措,就是取消苏共的一党执政地位。戈尔巴乔夫宣布实行多党制,允许其他政党合法存在,并参与选举。这一决定在当时看来是非常激进的,因为苏共从建立之初就一直把持着国家的政权。而现在,它的垄断地位被打破了,各种政治力量开始活跃起来。这种多元化的政治生态,为苏联的分裂埋下了伏笔。

最令人震惊的,莫过于戈尔巴乔夫对马克思列宁主义的否定。他公开表示,苏联社会已经不再是工人阶级的天下,马列主义不再适用于现实。这一言论犹如一枚重磅炸弹,在党内引发了巨大的争议。许多党员感到思想受到了冲击,纷纷选择退党。苏共的意识形态基础开始松动,党的凝聚力和号召力大大削弱。

戈尔巴乔夫的民主化改革,本意是要为苏联注入新的活力,推动国家走向现代化。但他的种种举措,却在无形中加速了苏联的解体进程。批评之声的泛滥,动摇了政权的稳定;"公开性"的实施,揭开了历史的伤疤;多党制的推行,瓦解了苏共的执政基础;马列主义的否定,更是在意识形态上给苏联判了"死刑"。

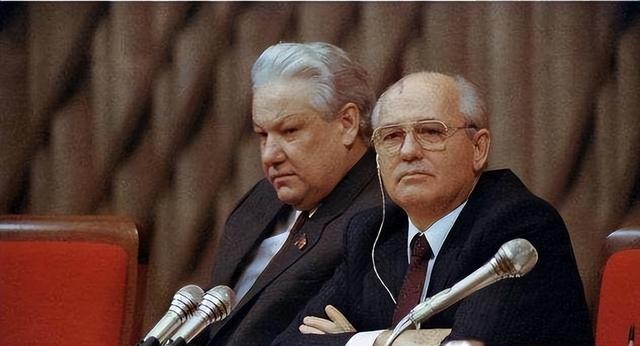

叶利钦崛起戈尔巴乔夫衰落

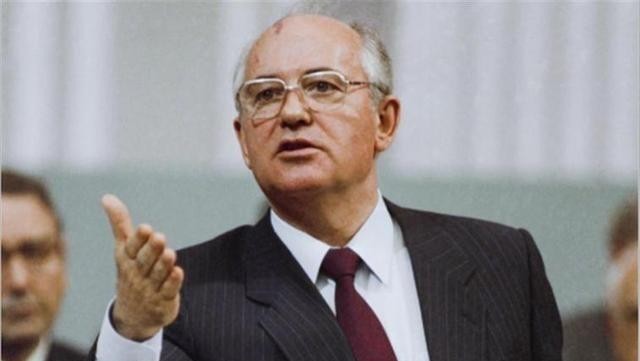

当戈尔巴乔夫的民主化改革令苏联陷入混乱之际,另一个政治力量悄然崛起。这个人就是叶利钦,一位来自俄罗斯的政坛新星。他的崛起,既得益于自身的政治才能,也离不开戈尔巴乔夫改革所释放的能量。

叶利钦最初是戈尔巴乔夫的心腹和左膀右臂。他在建筑部长的岗位上表现出色,得到戈尔巴乔夫的赏识,被调任莫斯科市委第一书记。在莫斯科期间,叶利钦大刀阔斧地推行改革,他的果敢作风和务实态度,赢得了民众的广泛支持。人们亲切地称他为"改革家",寄希望于他能带领苏联走出困境。

叶利钦与戈尔巴乔夫的关系,却在莫斯科的成功中产生了微妙的变化。叶利钦对戈尔巴乔夫的某些决策产生了不满,他认为那些举措脱离实际,无助于解决苏联面临的问题。1987年,叶利钦在一次政治局会议上公开表达了自己的看法,这引起了戈尔巴乔夫的不快。两人的关系由此产生了裂痕,逐渐走向决裂。

随着苏共的影响力日益式微,叶利钦开始意识到,苏联的未来掌握在俄罗斯手中。于是,他开始在俄罗斯培植自己的政治势力。1990年,叶利钦与志同道合者成立了"民主纲领派",这是一个主张加速改革的政治团体。同年,叶利钦在俄罗斯最高苏维埃选举中获胜,成为俄罗斯的最高领导人。

1991年6月,一场关乎苏联前途的大选在莫斯科上演。戈尔巴乔夫和叶利钦分别当选苏联总统和俄罗斯总统,两人成为针锋相对的对手。但此时,叶利钦的政治地位已经凌驾于戈尔巴乔夫之上。俄罗斯的经济实力和政治影响力,远超其他加盟共和国。而戈尔巴乔夫的威信已经大大下降,他在苏联的改革陷入了困境。

1991年8月,一场政变爆发,戈尔巴乔夫被软禁。叶利钦抓住时机,公开发表演讲,号召人民起来捍卫民主和自由。他的行动赢得了广泛的支持,政变很快瓦解。戈尔巴乔夫虽然重获自由,但他的权威已经荡然无存。

12月,戈尔巴乔夫黯然辞职,宣布苏联解体。叶利钦作为俄罗斯的领导人,顺理成章地接过了权力的接力棒。

苏联解体反思民主化教训

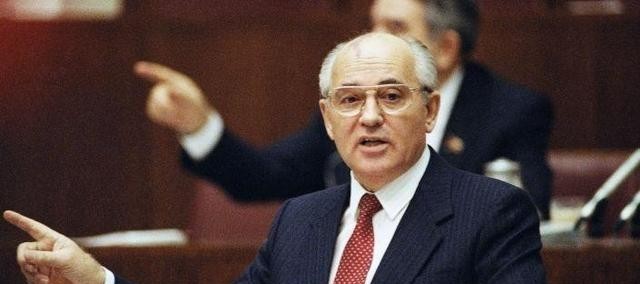

1991年12月,当戈尔巴乔夫在克里姆林宫的办公室里签署辞职信时,一个时代就此画上了句号。25日,苏联最高苏维埃举行最后一次会议,正式宣布苏联停止存在。这个曾经的超级大国,在短短几年间轰然倒塌,令世界震惊。

苏联解体后,戈尔巴乔夫选择淡出政坛,回归平静的生活。他偶尔会接受媒体采访,谈及过去的经历和教训。2006年,苏联解体15年后,在一次生日宴会后,面对记者的提问,他发出了那句令人印象深刻的告诫:"我想给中国朋友一句告诫,不要搞民主。"这句话道出了他对民主化改革的深刻反思。

戈尔巴乔夫的话,绝非否定民主的价值,而是警示盲目照搬西方模式的危险。民主化改革必须立足本国国情,循序渐进,不能操之过急。苏联的教训说明,如果脱离现实,急于求成,民主化非但不会带来进步,反而可能引发动乱,导致国家分裂。这对于其他转轨国家,尤其是中国,具有重要的借鉴意义。

民主是一个美好的理想,但实现民主的道路却充满荆棘。它需要时间,需要土壤,需要循序渐进。苏联的经验告诉我们,民主化不能脱离国情,不能照搬模式,更不能急于求成。只有扎根本国土壤,与时俱进,民主之花才能绽放异彩。这是戈尔巴乔夫留给后人的最大启示。