文/胡铁瓜

满清不是汉人的正统王朝,而且毫无疑问处于垫底地位,所以不列入此次评价!

中国历史上的汉、唐、明三朝,常被视作华夏文明的巅峰代表。然而,这三个王朝在鼎盛时期对世界的强大程度和影响力究竟如何?这一问题历来引发激烈争论。本文结合史料与多维度分析,试图还原三朝鼎盛期的真实面貌。

一、西汉:奠定“汉人”之名的铁血帝国

鼎盛时期:汉宣帝刘询时代(约公元前74年—前49年)

西汉的强盛并非仅靠汉武帝的军事扩张,而是以汉宣帝时期的“昭宣中兴”为顶点。汉武帝时期,卫青、霍去病多次出击匈奴,给予匈奴沉重打击,使得匈奴元气大伤,这为后来汉宣帝时期匈奴的分裂埋下伏笔。到了汉宣帝时,匈奴内部因权力争斗、自然灾害等因素分裂为南北两部。北匈奴在汉朝与南匈奴的联合打击下,被迫西逃,这一迁徙如同推倒了欧亚大陆的“多米诺骨牌”,引发了一系列民族迁徙浪潮,深刻影响了欧洲的历史进程。而南匈奴则选择归附汉朝,接受汉朝的册封与管理,成为汉朝边疆的重要防御力量。

与此同时,西汉在西域的影响力也达到了前所未有的高度。西域三十六国原本在匈奴与汉朝之间摇摆不定,但随着汉朝军事力量的不断介入以及一系列政治策略的实施,这些国家尽数臣服。西汉设立西域都护府,都护府的设立标志着汉朝正式将中亚地区纳入行政管辖范围。西域都护府不仅负责管理西域各国的政治事务,还承担着维护丝绸之路安全、促进贸易往来的重要职责。当时,西域都护府拥有强大的军事力量,能够迅速应对各种突发事件,确保了丝绸之路的畅通无阻。

对比同时期的罗马共和国与帕提亚帝国(安息),汉朝在诸多方面都占据压倒性优势。在政治制度上,汉朝实行的郡县制与中央集权制度,使得国家能够高效地调配资源、发布政令,相比罗马共和国的共和制以及帕提亚帝国较为松散的统治模式,具有更强的凝聚力和稳定性。在军事动员能力上,汉朝拥有庞大的常备军,并且能够通过完善的征兵制度迅速扩充兵力。据史料记载,汉朝在战时能够动员数十万乃至上百万的军队投入战斗,这种强大的军事动员能力是同时期其他国家难以企及的。在经济体量方面,汉朝以农业为基础,商业也十分发达,国内市场繁荣,加上丝绸之路带来的对外贸易收入,使得汉朝的经济实力远超罗马共和国与帕提亚帝国。

关键细节:

• 军事霸权:汉军以“一汉抵五胡”的超强战斗力闻名于世。班超在西域的传奇经历便是汉军强大实力的生动体现。当时,班超仅率领36人出使西域,面对复杂多变的局势,他凭借着卓越的智慧和非凡的勇气,在西域纵横捭阖。他曾成功绑架疏勒国王,以此震慑西域各国,使其不敢轻易与汉朝作对;还曾火烧匈奴使馆,以强硬的姿态向匈奴展示汉朝的决心和实力,最终迫使诸国纷纷臣服。这种以少胜多、以弱制强的事迹,充分彰显了汉军的军事霸权。

• 经济辐射:丝绸之路的开辟是西汉经济发展的重要里程碑。这条贸易通道不仅源源不断地输出丝绸,成为西方贵族竞相追捧的奢侈品,更将先进的冶铁、农耕技术传播至中亚地区。冶铁技术的传播,极大地推动了中亚地区的生产力发展,促进了当地的军事、农业和手工业的进步。农耕技术的传入,则改变了中亚部分地区的生产方式,提高了粮食产量,为当地的经济繁荣奠定了基础。汉朝商队不畏艰险,长途跋涉,曾远抵里海,与罗马帝国进行间接贸易。在罗马帝国,中国丝绸备受青睐,成为身份和地位的象征,中国也因此被称为“赛里斯”(丝国)。

• 文化认同:“汉人”概念的形成始于西汉,这一时期,汉朝以强大的国力和文化影响力,塑造了华夏民族的集体认同。“明犯强汉者,虽远必诛”这句振聋发聩的宣言,不仅展现了汉朝的强硬态度和强大实力,更成为东亚文明圈的集体记忆。在汉朝的统治下,各民族之间的交流与融合不断加深,共同的文化、语言和价值观逐渐形成,“汉人”这一称谓也成为了华夏民族的代名词,传承至今。

争议点:有学者认为,汉朝对西方的影响力更多是“间接威慑”。例如北匈奴西迁后冲击欧洲,引发了欧洲民族大迁徙,改变了欧洲的政治格局,但汉朝并未直接介入欧亚大陆西端事务。汉朝与西方的交流主要通过丝绸之路进行间接贸易和文化传播,缺乏直接的政治和军事干预,因此在对西方影响力的直接性和深度上存在一定局限性。

二、东汉:承前启后的低调霸主

鼎盛时期:汉和帝刘肇时代(公元88年—105年)

东汉的国力常被低估,实际上,汉和帝时期的东汉展现出了强大的实力和影响力。窦宪北击匈奴至燕然山,这场战役意义非凡。窦宪率领汉军深入漠北,与匈奴主力展开决战,经过激烈战斗,汉军大获全胜,在燕然山刻石记功。此役彻底终结了匈奴对汉朝北方边境的长期威胁,使得汉朝北方边境得以安宁。同时,这也标志着汉朝在北方草原地区的军事优势进一步巩固,对周边游牧民族产生了强大的威慑力。

哀牢国(今云南)在这一时期被纳入版图,这不仅扩大了东汉的疆域,还加强了中原地区与西南地区的经济文化交流。东汉政府在哀牢国地区设立郡县,派遣官员进行管理,推行汉朝的政治制度和文化习俗,促进了当地的发展和汉化进程。南海贸易航线在这一时期也初具雏形,随着造船技术和航海技术的不断进步,东汉的商船开始频繁往来于南海,与东南亚、南亚等地进行贸易往来。贸易的商品种类丰富多样,包括丝绸、瓷器、茶叶、香料等,南海贸易航线的发展为东汉的经济繁荣注入了新的活力。

此时的罗马帝国虽处于图拉真治下的“五贤帝时代”,国力强盛,但对东方的认知仍停留在传闻层面。而东汉已通过陆海两条路线与罗马建立官方联系,如《后汉书》记载的“大秦王安敦遣使”。这次遣使事件标志着东汉与罗马两大帝国之间正式建立了外交关系,开启了东西方文化交流的新篇章。双方通过使者往来,增进了彼此的了解,促进了贸易和文化的交流。

关键细节:

• 技术输出:东汉时期,蔡伦改进造纸术,这一伟大发明对世界文化的发展产生了深远影响。造纸术经西域传入中亚,随后传播到阿拉伯地区,最终传入欧洲。在造纸术传入之前,欧洲主要使用羊皮、竹简等书写材料,这些材料不仅昂贵,而且书写不便。造纸术的传入,使得书写材料变得更加廉价和便捷,极大地推动了阿拉伯文明和欧洲文明的发展,促进了知识的传播和文化的繁荣。

• 宗教传播:佛教通过贵霜帝国传入中原,洛阳白马寺成为东西方信仰交融的象征。佛教的传入,丰富了中国的宗教文化,对中国的哲学、文学、艺术等领域产生了深远影响。白马寺作为佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院,承载着佛教在中国传播和发展的重要历史使命。在这里,佛教与中国传统文化相互融合,逐渐形成了具有中国特色的佛教文化。

• 隐忧初现:在东汉的鼎盛时期,也隐藏着一些危机。豪强地主势力膨胀,他们大量兼并土地,拥有庞大的田庄和私人武装,严重影响了国家的财政收入和社会稳定。羌乱频发,羌人因不满东汉政权的统治和压迫,多次发动起义,给东汉政权带来了沉重的军事负担。这些问题逐渐积累,为后来东汉的分裂埋下了伏笔。

争议点:东汉是否算独立王朝?其政治制度与西汉高度相似,在政治体制上,东汉继承了西汉的郡县制和中央集权制度,官僚体系也基本沿用西汉的模式。但在对外开拓性方面,东汉逊色于西汉,更多是“守成之盛”。西汉时期,通过大规模的军事行动和外交活动,积极拓展疆域,加强与周边国家和地区的联系;而东汉在对外政策上相对保守,更多地是维持现有疆域和对外关系,缺乏西汉那种积极进取的开拓精神。

三、唐朝:开放包容的“世界首都”

鼎盛时期:唐玄宗开元天宝年间(公元713年—755年)

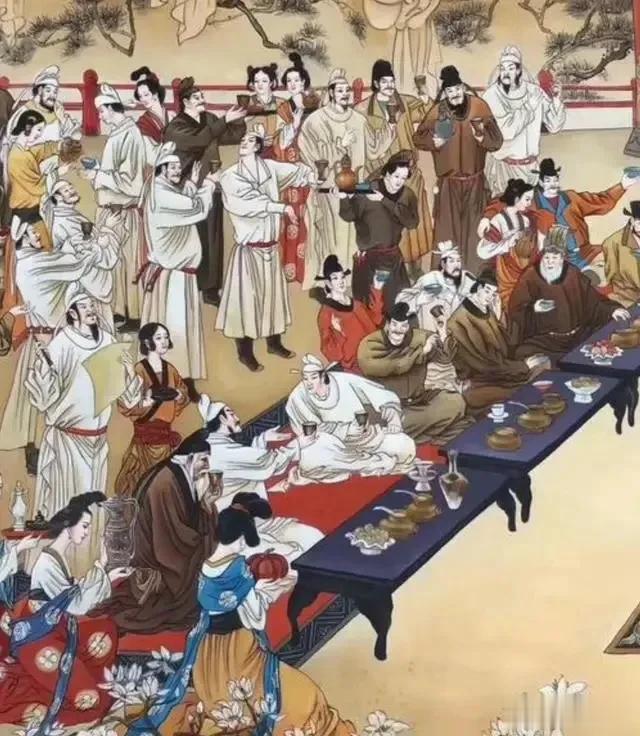

唐朝的强盛不仅在于“天可汗”的称号,更在于其构建了古代中国最成熟的国际秩序。在这一时期,长安作为唐朝的首都,成为了世界的中心。长安城内定居的胡商超10万,这些胡人来自不同的国家和地区,包括中亚、西亚、欧洲等地。粟特人在丝路贸易中扮演着重要角色,他们善于经商,掌握着丰富的商业资源和贸易渠道,成为了丝绸之路贸易的主要推动者。波斯王子流亡求援,这表明唐朝在国际上具有很高的威望和影响力,周边国家在遇到困难时,往往会向唐朝寻求帮助。日本遣唐使达19批之多,他们不远万里来到唐朝,学习唐朝的政治制度、文化艺术、科学技术等各个方面。日本平城京仿照长安布局,从城市规划、建筑风格到街道命名,都能看到长安的影子。朝鲜半岛使用汉字,茶道、唐装、律令制均源自唐朝,这些都充分体现了唐朝文化的强大辐射力。

与此同时,阿拉伯帝国虽在怛罗斯之战中击败唐军,但这场战役并未能撼动唐朝的中亚霸权。怛罗斯之战是唐朝与阿拉伯帝国在中亚地区的一次军事冲突,由于多种因素,唐军最终战败。然而,战后仅两年,唐军便重建安西四镇,这表明唐朝在中亚地区的军事和政治影响力依然强大。唐朝在中亚地区拥有完善的军事防御体系和行政管理制度,能够迅速恢复军事力量,维持对该地区的控制。

关键细节:

• 经济虹吸:唐朝经济高度发达,GDP占当时全球三分之一。长安西市胡商云集,这里汇聚了来自世界各地的商品,是当时世界上最繁华的商业中心之一。连阿拉伯银币都成为流通货币,这说明唐朝的经济体系具有很强的开放性和包容性,能够接纳不同国家和地区的货币,促进了国际贸易的发展。唐朝的商业繁荣不仅体现在国内市场,还体现在对外贸易上。通过丝绸之路和海上贸易航线,唐朝与世界各国进行广泛的贸易往来,输出丝绸、瓷器、茶叶等商品,输入香料、珠宝、药材等物资,成为了世界经济的重要枢纽。

• 文化输出:唐朝文化博大精深,对周边国家和地区产生了深远影响。日本在政治制度上学习唐朝的律令制,建立了中央集权的官僚体制;在文化艺术方面,日本的茶道、绘画、书法等都深受唐朝文化的熏陶;在社会生活方面,唐装在日本流行,成为时尚的象征。朝鲜半岛在文化上也深受唐朝影响,汉字的广泛使用促进了朝鲜半岛文化的发展,朝鲜半岛的文学、历史著作大多使用汉字书写。此外,唐朝的文化还传播到了东南亚、中亚、西亚等地,对这些地区的文化发展产生了积极的推动作用。

• 军事弹性:安史之乱前,唐军以“一人三马”的机动性压制草原各部。唐军拥有先进的军事装备和战术,骑兵在战场上发挥着重要作用。“一人三马”的配置使得唐军骑兵能够在长途奔袭中保持充沛的体力,具有很强的机动性和战斗力。苏定方灭西突厥、高句丽等战役堪称冷兵器时代闪电战典范。苏定方在作战中善于运用奇袭战术,迅速突破敌人的防线,以少胜多,取得了辉煌的战绩。这些战役不仅展示了唐军的强大实力,也体现了唐朝军事指挥艺术的高超水平。

争议点:唐朝的“开放”是否过度美化?部分西方记载称,胡人在长安仍受歧视,尽管唐朝实行开放的民族政策,但在实际社会生活中,可能存在一些对胡人的偏见和歧视现象。此外,安史之乱后保守思潮抬头,唐朝的开放政策受到一定程度的影响。安史之乱给唐朝带来了巨大的破坏,社会经济遭受重创,政治局势动荡不安。在这种情况下,一些人开始反思唐朝的开放政策,认为开放导致了社会风气的败坏和国家安全的威胁,从而出现了保守思潮,对唐朝的对外交流和文化融合产生了一定的阻碍。

四、明朝:海洋霸权的昙花一现

鼎盛时期:明成祖永乐后期(公元1403年—1424年)

明朝的全球影响力常被低估。郑和七下西洋是明朝海洋探索的伟大壮举。郑和率领的船队规模庞大,船只数量众多,其中宝船载重2万吨,远超哥伦布圣玛丽亚号的120吨。船队最远抵达东非,沿途擒锡兰国王、剿灭海盗陈祖义,展示了明朝强大的军事力量和海上霸权。在擒锡兰国王事件中,郑和凭借着卓越的军事指挥和外交智慧,成功化解了危机,维护了明朝的尊严和利益。剿灭海盗陈祖义则消除了海上贸易的一大隐患,保障了海上丝绸之路的安全畅通。郑和船队还在马六甲、霍尔木兹等地设“官厂”(贸易站),这些贸易站不仅是明朝与海外各国进行贸易往来的重要场所,也是明朝传播文化、展示国力的窗口。

此时帖木儿帝国虽强,却主动与明朝修好。帖木儿帝国是中亚地区的强大势力,其统治者深知明朝的实力和影响力,因此主动与明朝建立友好关系,通过贸易往来和文化交流,增进了彼此的了解和信任。奥斯曼土耳其尚未崛起,欧洲仍陷于英法百年战争,这一时期的世界格局为明朝在海洋上的发展提供了有利的外部环境。明朝得以在相对宽松的国际环境中,开展大规模的海洋探索和贸易活动。

关键细节:

• 技术代差:明朝在科技方面取得了显著成就,火器装备率超30%,这在当时的世界上处于领先地位。明朝的火器种类繁多,包括火铳、火炮等,这些火器在战争中发挥了重要作用。宝船的建造技术更是令人惊叹,其巨大的规模和先进的航海技术,展示了明朝强大的造船能力和航海实力。明朝的科技优势不仅体现在军事和航海领域,还体现在农业、手工业等各个方面。例如,明朝的农业生产技术不断改进,农作物产量大幅提高;手工业发达,丝绸、瓷器等产品精美绝伦,畅销世界。

• 朝贡体系巅峰:明朝建立了庞大的朝贡体系,60余国接受明朝册封。在这个体系中,朝鲜国王需经明廷认证,其王位的合法性才能得到认可;琉球王位更替必请明朝裁决,明朝在朝贡体系中扮演着宗主国的角色,具有至高无上的权威。朝贡体系不仅是一种政治关系,也是一种经济和文化交流的平台。通过朝贡贸易,明朝与周边国家和地区进行商品交换,传播了中华文化,同时也吸收了其他国家和地区的优秀文化成果。

• 短暂窗口期:永乐后海禁重启,明朝错失了大航海机遇。随着明朝政治局势的变化和对海外贸易的担忧,永乐之后,明朝政府逐渐加强了海禁政策,限制民间海外贸易,禁止私人出海。这一政策的实施,使得明朝的海洋事业逐渐萎缩,失去了在大航海时代引领世界潮流的机会。葡萄牙皮雷斯使团被囚禁致死,这一事件暴露了明朝的封闭性。皮雷斯使团是葡萄牙派往明朝的外交使团,旨在与明朝建立贸易关系。然而,由于双方在外交礼仪、贸易观念等方面存在巨大差异,最终导致使团被囚禁,这一事件反映了明朝在对外交往中逐渐走向保守和封闭。

争议点:郑和下西洋是否“亏本买卖”?有学者统计,朝贡贸易的赏赐支出远超收益,从经济角度来看,郑和下西洋的朝贡贸易模式确实存在入不敷出的情况。明朝在朝贡贸易中,往往给予朝贡国大量的赏赐,以显示天朝上国的慷慨和威严,而从朝贡国获得的贡品价值相对较低。但政治收益难以量化,郑和下西洋加强了明朝与海外各国的政治联系,提高了明朝的国际威望,传播了中华文化,这些政治和文化方面的收益是无法用金钱来衡量的。

五、综合排名:历史逻辑与现实争议

1. 唐朝:全方位的文化辐射与经济吸附力,使其成为首个真正意义上的“世界性帝国”。唐朝在文化上,以其博大精深的文化内涵,吸引了周边国家和地区的学习和模仿,形成了东亚文化圈;在经济上,高度发达的经济体系和繁荣的国际贸易,使其成为世界经济的重要枢纽。唐朝的国际影响力不仅体现在东亚地区,还远播至中亚、西亚和欧洲,是当之无愧的“世界性帝国”。

2. 西汉:奠定华夏文明圈根基,军事威慑力直接改写欧亚民族迁徙史。西汉通过强大的军事力量,击败匈奴,开拓西域,奠定了华夏文明圈的基础。其军事威慑力导致北匈奴西迁,引发了欧亚大陆的民族大迁徙,深刻影响了世界历史的发展进程。同时,西汉在经济、文化方面也取得了显著成就,丝绸之路的开辟促进了东西方的经济文化交流。

3. 明朝:海洋探索的先锋,但内敛政策导致影响力局限于东亚。明朝郑和七下西洋,展示了强大的海洋实力和探索精神,成为海洋探索的先锋。然而,永乐之后的海禁政策和内敛的对外政策,使得明朝的影响力逐渐局限于东亚地区,未能在全球范围内持续发挥重要作用。

4. 东汉:承袭西汉遗产,但创新不足,影响力更多是“余晖”。东汉在政治、经济、文化等方面基本继承了西汉的遗产,虽然在某些方面也有一定的发展,如造纸术的改进、佛教的传播等,但整体上创新不足。在对外影响力方面,

结语:

汉、唐、明的鼎盛史,实为不同治理模式的实验场。西汉以军事立国,唐朝以文化融合,明朝以技术见长,却皆未能摆脱盛极而衰的循环。今日回望,或许正如唐太宗所言:“以史为镜,可以知兴替”——真正的“强大”,不在于一时疆域之广,而在于文明能否为世界提供长久的价值。