35岁以前,我一直觉得自己很年轻,但35岁一过,我立马就意识到问题的严重性。

35岁以前找工作,我处处挑别人,这里不想去,那里也不想去,但35岁以后,我直接被断崖式抛弃。

年前,我一个干社区的朋友极力推荐我去试试高新区的社区干事,工资虽然不高,但好在离家近、福利还行,顺便还能做做自己的副业。

尽管这在前几年,我是一点都不想去的,毕竟对于找工作,我一直秉承宁缺毋滥的态度,哪怕刚毕业那会儿也是如此。

不过,我最终还是被狠狠上了一课!因为我发现,所有职位的年龄要求一律35岁以下,我连报名的资格都没有。朋友听了都不可思议,她问我,难道研究生不应该放宽一点吗?我说,人家只给应届生放宽年龄要求。

现在的我,总算明白了,过了35岁,就别想着再替人打工了!

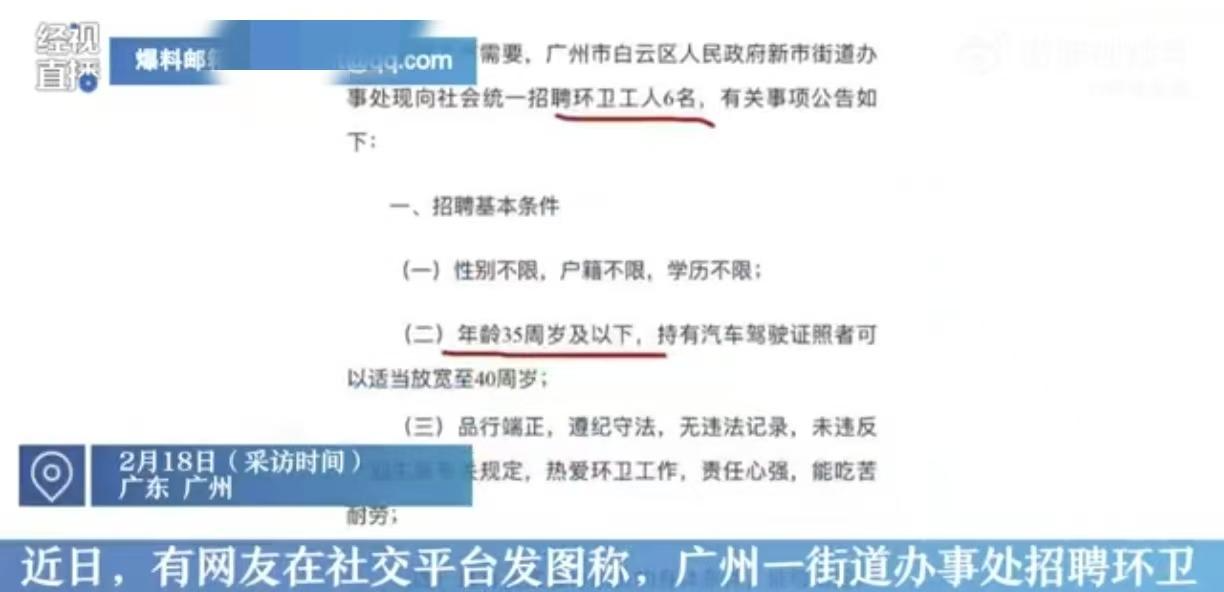

这不,最近有网友在社交平台发图称,广州一街道办事处招聘6名环卫工人,年龄都需要在35岁以下。

随后,有记者查阅广州市白云区人民政府的官网后发现,确有这样的一条招聘信息,完整的招聘内容如下:

新市街道办向社会统一招聘环卫工人6名,性别不限,户籍不限,学历不限,年龄35周岁以下,持有汽车驾驶证的可以适当放宽至40岁。

于是,记者就以求职者的身份询问该街道办工作人员,结果工作人员回应情况属实,而且还表示,之所以会有年龄上的要求,主要考虑到岗位的用人需求。招聘岗位包括司机岗、路面保洁或者搬运岗。环卫工人工工作时长一般为8个小时,超过8个小时有加班费,目前人员并未招满。

当记者问工作人员是否会觉得,年龄设置在35岁以下太过年轻,工作人员的回答值得玩味。

他说:“不能戴有色眼镜去看待这个行业,不要觉得环卫工只能年龄偏大的人才会选择。”

对此,有的网友非常生气,他们说的话,我就不便于放出来了。

也有网友直言,到底是谁在戴有色眼镜,这还不清楚吗?

还有人感慨,人心中的成见是一座大山,35岁这个成见就如同珠穆朗玛峰。

有的网友则独具慧眼,他们认为这种就是典型的“萝卜坑”,实质上根本不是扫大街的工作。

看到这样的新闻,我也非常生气,真的很想质问一下,到底谁在戴有色眼镜?又是谁第一个提出要设置“35岁门槛”的?

对于这个问题,我询问了deepseek,他的回答是,这是一场集体无意识的合谋。

“35岁门槛”的荒谬之处在于,它早已超越了某个行业或岗位的理性需求,演变为全社会心照不宣的职场潜规则。这种集体焦虑的诞生,本质上是三重力量共同作用的结果:

第一,资本效率至上。企业将劳动者视为“人力资源”而非“人”,推崇“性价比”计算法则:35岁以上的员工往往薪资更高、家庭责任更重、身体机能开始下降。

但鲜少被提及的是,这个群体通常具备更强的危机处理能力、行业资源积累和情绪稳定性。资本选择性地放大年龄的生理劣势,却刻意忽略其经验优势——这本质上是用工业流水线的思维对待复杂的人类社会。

第二,社会达尔文主义。“35岁失业是你不够努力”的论调,完美契合“优胜劣汰”的社会达尔文叙事。

但数据揭穿了这种伪逻辑:根据《中国人力资本报告2020》,我国城镇劳动力平均年龄已达38.37岁。当超过半数的劳动者被划入“淘汰区”,问题显然不在个体,而在于规则本身的荒谬。

第三,制度设计。最诡异的莫过于,政策层面鼓励延迟退休至60岁,但就业市场却在35岁就关闭大门。

这意味着劳动者将面临长达30年的“制度性失业期”——既无法获得稳定收入,又不能享受退休保障。这种割裂暴露出社会治理的深层悖论:当人口红利消退时,我们既想延长劳动年限,又不愿创造适配的就业环境。

从大环境来讲,制度需要改变,认知需要革命。关于这个问题,日本和德国的经验值得借鉴。

日本在《高龄者雇用安定法》明确规定:企业有义务确保员工工作到65岁,违者公示企业名单。

还有,德国大众汽车曾做过实验:将流水线员工年龄结构从“青年主导”调整为“老中青均衡”,结果生产率提升7%,产品缺陷率下降20%。

这说明,年龄多元化本身就是生产力。我们需要建立新的评估维度:比如经验转化力、跨界适配性以及情绪资本。

反观我国,《劳动法》虽规定平等就业,但缺乏对年龄歧视的具体界定和惩罚措施。急需建立“举证责任倒置”机制:当劳动者主张遭遇年龄歧视时,应由用人单位证明限制年龄的合理性。

不过,值得期待的是公务员招录的示范效应。2023年河南、山东等地已试点将部分岗位年龄放宽至40周岁,报考人数反而激增300%,证明大龄群体中蕴藏着巨大的人力资源。

那么,从个体来讲,又如何破局?

我们必须承认,35岁以上的人在就业市场上的竞争确实越来越大,但这并不意味着人生就此结束。

当制度变革缓慢时,个体可以采取“非对称生存策略”:

如果发现行业对年龄要求严格,那么最直接的办法就是提高自己的核心竞争力。比如学会数据分析、编程、短视频运营等技能,让自己具备跨行业竞争的能力。

传统的招聘市场可能对35岁以上的求职者不友好,但新兴行业并不排斥“经验丰富”的人。例如自媒体、短视频运营、直播电商等领域,对年龄的限制就相对较小。

35岁以上的人,往往积累了一定的人脉资源。如果找不到工作,不妨主动联系老同事、老朋友,看看有没有合适的机会。很多时候,机会就藏在你的社交圈里。

如果实在找不到合适的工作,尝试创业或发展副业也是一条出路。比如做自由职业者、培训讲师、写作、自媒体等,这些行业对年龄要求较低,反而更看重你的经验和能力。

写在最后35岁焦虑的本质,是工业文明与数字文明交替期的认知失调。

在流水线时代,年龄确实与体力劳动效率强相关;但在脑力劳动主导的今天,经验反而成为稀缺资源。可悲的是,多数企业仍用20世纪的管理思维应对21世纪的劳动力变革。

更值得警惕的是,这种年龄歧视正在制造可怕的社会断层。当35岁人群被迫退出正规就业市场,他们将不得不涌入外卖、网约车等"零工经济",而这些领域恰恰缺乏社会保障。最终形成“年轻时996,中年后打零工,老年无养老金”的恶性循环。

广州街道办的招聘,恰似一记警钟:当环卫工都需要“年轻化”,说明年龄歧视已深入社会毛细血管。

但危机往往蕴藏转机——日本在“少子化危机”中催生了“终身现役社会”,新加坡通过《技能创前程计划》让50岁程序员成为科技公司骨干。

或许我们终将明白:35岁不是职场终点,而是人生第二个起点。正如管理学家查尔斯·汉迪所说:“人生的下半场,不是重复上半场的比赛,而是开启全新的游戏。”

此刻需要的,不仅是制度的破冰,更是每个个体对“年龄暴政”的持续反抗。毕竟,没有人能永远年轻,但永远有人正年轻地活着。

菊以高洁会渊明,吾以文会友。曾是多年医学编辑的我,现为两只小棉袄的妈妈,每天努力码字,只愿为千万家庭带去专业、有趣、独特的教育观点。原创不易,你的认可是我坚持下去的动力。