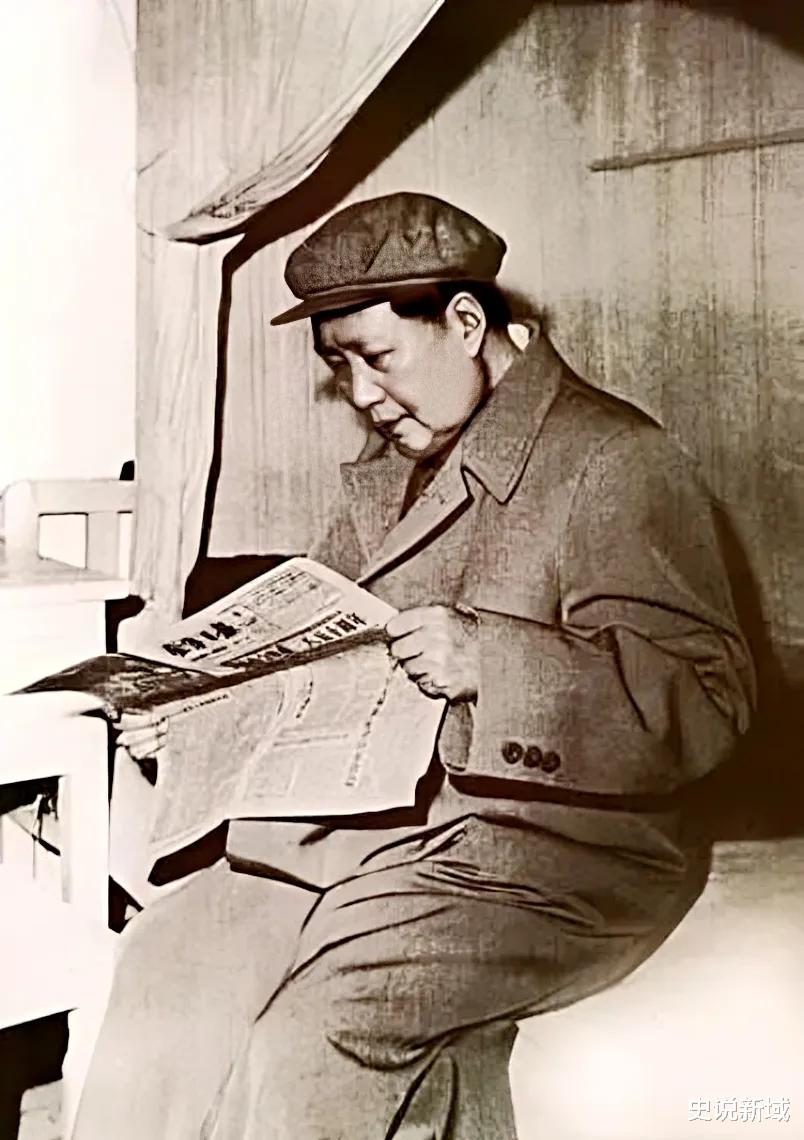

1959年的一个清晨,毛泽东放下手中的报纸,对身边工作人员说:“现在的报纸我只看消息,但《参考资料》《内部参考》每天必看。”

这两份被称作“内参”的文件,既不是军事地图,也不是外交密电,却被他视为治国理政的“眼睛”和“耳朵”。

在那个没有大数据、没有互联网的年代,这位领导人究竟如何用一叠叠装订成册的“内部消息”,穿透层层官僚迷雾,牢牢抓住时代的脉搏?

1948年解放战争胶着之际,中共中央突然下发一份特殊文件:要求新华社记者不仅要发公开报道,还要编写仅供高层阅读的《内部参考》。

这个决定看似简单,实则颠覆了传统信息传递模式——从此,基层的真实声音可以绕过层层汇报,直达最高决策层。

毛泽东亲自为内参定调:“凡重要者,应发到有关部门负责同志,引起他们注意。”

他甚至在记者稿件被地方扣押时发火:“中央派记者下去干什么?就是要听真话!”

这番雷霆之语,让内参成为打破信息茧房的利器。到1959年,《内部参考》发行量已达2400份,从中央到地委,形成了一张覆盖全国的信息网。

1957年,《参考资料》升级为“一日三参”(上午版、中午版、下午版),16万字的国际动态每天三次送到领导人案头。

但毛泽东的用法堪称“魔改”——他不仅看内容,更擅长“借力打力”。

1953年的“新三反运动”就是典型案例。当各地官僚对基层问题装聋作哑时,毛泽东从《内部参考》中抓取山东分局的报告,直接签发全国:“从处理人民来信入手,查办违法乱纪!”

原本停滞的运动瞬间破冰,7万多封积压信件变成整治官僚主义的利剑。

这种“用内参点火,用政策煽风”的策略,让文件不再是纸面文章,而成了改变现实的杠杆。

1958年炮击金门战役前夕,《参考资料》因编辑粗糙遭毛泽东严厉批评:“学习党的政策!”

随后成立的“参考材料编辑部”,将国际情报加工成战略沙盘。

这种“用信息预判局势”的思维,同样用在民生领域——当某期内参反映某地粮仓虚报产量,毛泽东立即批示:“查实一个,处理一个,绝不容忍坑农!”

更绝的是他对内参的“反向操作”。得知地方干部总想提前打听内参内容,他特意要求:“反映问题的稿件末尾必须注明——已向某机关提出,某机关已答复。”

这种“阳光追踪”机制,既保护了敢言的记者,又让推诿的官员无处遁形。

毛泽东办公桌上的内参,从来不只是信息汇总。他常在内参空白处批注:“此件值得省委书记们细读”“此情况具有典型性”。

这些批注往往化作全国性政策,比如看到某地试验“公社食堂”的内参,他批示“总结经验,逐步推广”,直接影响了人民公社化运动的方向。

这种“从碎片信息中提炼规律”的能力,源自他独特的阅读习惯:每份内参必用红蓝铅笔标注,重要段落反复折角。

工作人员回忆:“主席看内参像打仗,总在找突破口。”

正是这种“信息即战场”的思维,让内参从情报工具升华为治国方法论——既要广开言路,又要精准把控;既要听见民间疾苦,又要防范错误思潮。

【参考资料】:《毛泽东年谱(1949-1976)》(中央文献出版社)、《中国共产党新闻工作文件汇编》(新华出版社)、《毛泽东传》(中央文献出版社)、《毛泽东工作方法》(中央文献出版社)、《毛泽东与调查研究》(中央文献出版社)、《毛泽东读书笔记解析》(广东人民出版社)、《毛泽东的读书生活》(三联书店)、《毛泽东与中共党史重大事件》(中央文献出版社)