1947年3月的陕北,胡宗南的25万大军压向延安,毛泽东却蹲在窑洞前用树枝画了个圈:“咱们把延安让出去,换整个中国。”撤离前夜,他特意让新华社记者拍下自己擦拭办公桌的照片——这张后来登在《解放日报》头版的照片,让蒋介石误以为中共首脑还在延安,结果20万国军在黄土高原上扑了个空。这场“空间换时间”的魔术,不过是毛泽东这位战略大师战略工具箱里的一件小道具。

初上井冈山时,毛泽东干了一件让黄埔军校生目瞪口呆的事:带着红军战士用炭笔在门板上画地形图。他们标注的不只是山峰河流,还有猎户踩出的兽径、雨后容易塌方的山坡。1928年7月的龙源口之战,正是靠这些“土味等高线”,红军把国军杨池生部引进七溪岭峡谷。当敌军在羊肠小道上挤成沙丁鱼罐头时,赤卫队员从山顶滚下浸透煤油的稻草团,把峡谷烧成了火焰山。被俘的国军团长哀叹:“你们打仗不讲武德!”毛泽东笑着回敬:“山神爷给我画的地图,能不算武德?”

蒋介石发动第三次“围剿”时,30万大军带着德国顾问制定的“铁桶计划”扑向苏区。毛泽东却把反围剿变成“种田游戏”——他让红军化整为零,扮成农民插秧割稻,专挑雨天袭击国军补给线。最绝的是发明“消息树”系统:每个村口的古树上挂竹筐,国军往东走就挂红布,往西走挂蓑衣。等国军饿着肚子走到预定战场,等待他们的只有插着木牌的假工事,上面写着“此处无红军,只有红辣椒”。气得蒋介石在日记里骂:“朱毛匪帮,形同鬼魅!”

美军观察组住进延安窑洞的第一天,毛泽东就送来特别礼物:每人一本丝绸封面的《论持久战》。当这些美国军官质疑“土窑洞能出什么战略”时,他带着众人爬上宝塔山,指着延河边的纺车阵说:“看见那些纺线没有?每一根线都连着全中国的农村。”果然,后来国统区学生读到《新华日报》上的“南泥湾垦荒记”,偷偷把路线图画在手帕上传阅;香港的轮船工人罢工支援抗战,用的竟是延安传来的《兄妹开荒》剧本当暗号。这哪是封锁?分明是毛泽东用精神隧道把延安变成了中国的心脏。

苏联专家撤走时,在戈壁滩上留下句话:“没有我们,这里永远长不出蘑菇云。”毛泽东转头就对核物理学家说:“他们在的时候,我们当学生;他们走了,我们当祖宗。”没有精密机床?他把上海的手表厂改成零件车间;没有计算机?发动全国数学家打算盘,敦煌壁画上的飞天飘带成了导弹气动外形的灵感来源。1964年原子弹炸响时,法国记者惊呼:“毛泽东在沙漠里藏了台时光机!”他们不知道的是,试验场指挥部墙上挂着《愚公移山》的拓片,旁边是毛泽东的亲笔批注:“山能移,沙漠就能开花。”

回看毛泽东的空间魔法,藏着三个维度密码:

地理空间的重构——别人眼里的穷山恶水,被他点化成“活体沙盘”,连武夷山的茶叶贩子都能成为情报网的毛细血管;

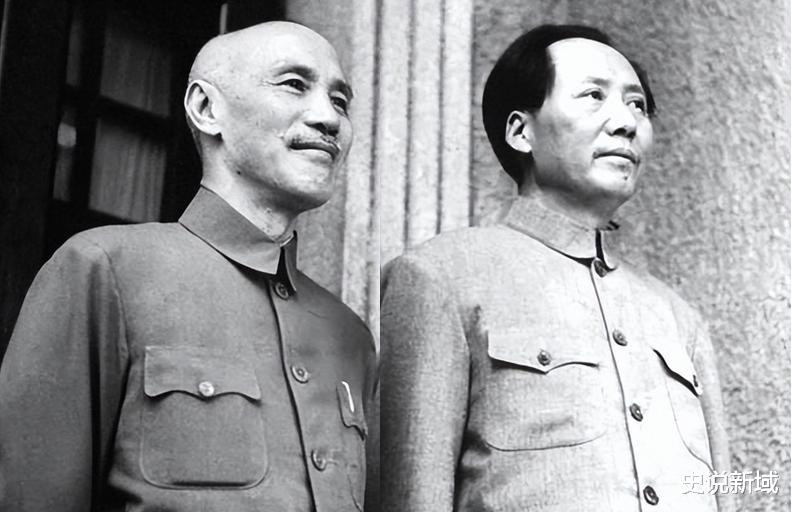

心理空间的编织——重庆谈判时他坚持坐蒋介石的汽车,把对手的座驾变成“流动统战舞台”;日内瓦会议前让代表团带足茅台和湘绣,把谈判桌变成中国文化展台;

时间空间的折叠——指示钱学森“先把导弹做出来,等三十年再写教科书”,用当下的技术短板换未来的战略跳板。

1972年会见田中角荣时,毛泽东突然指着中南海的湖面说:“日本海没有盖子,想来随时能来。”这句玩笑让日本首相琢磨了半辈子。或许这就是空间战略家的终极境界——在他眼里,汪洋不过是个池塘,戈壁也能种出春天,而九百六十万平方公里的山河,不过是棋盘上的纵横十九道。正如他晚年对护士说的:“地图是用血画的,但擦掉敌人的标记,就能用汗重描。”