1940年夏,山东抗日根据地正打得风生水起。八路军第一纵队司令员徐向前仅用一年时间,就将山东部队从8万人扩编至15万,日军据点节节败退。

然而就在此时,一纸调令突然传来——徐向前被调回延安,此后再未重返抗战前线。

一位战功赫赫的元帅,为何在最需要人才的时刻“消失”五年?是伤病困扰?是战略雪藏?还是另有隐情?

这场看似突兀的调动背后,藏着毛泽东怎样的深谋远虑?

1939年,徐向前在山东创造了一个军事奇迹:面对日军反复扫荡,他提出“人山”理论,将平原地区的密集村庄转化为游击战场,用星罗棋布的小股部队配合骑兵、自行车队灵活作战。

短短一年间,山东八路军规模翻倍,日军被迫收缩防线。电影《平原游击队》中李向阳的原型,正是徐帅这一思想的产物。

然而1940年6月,这位“平原游击战之父”突然接到延安命令,要求他参加党的七大。

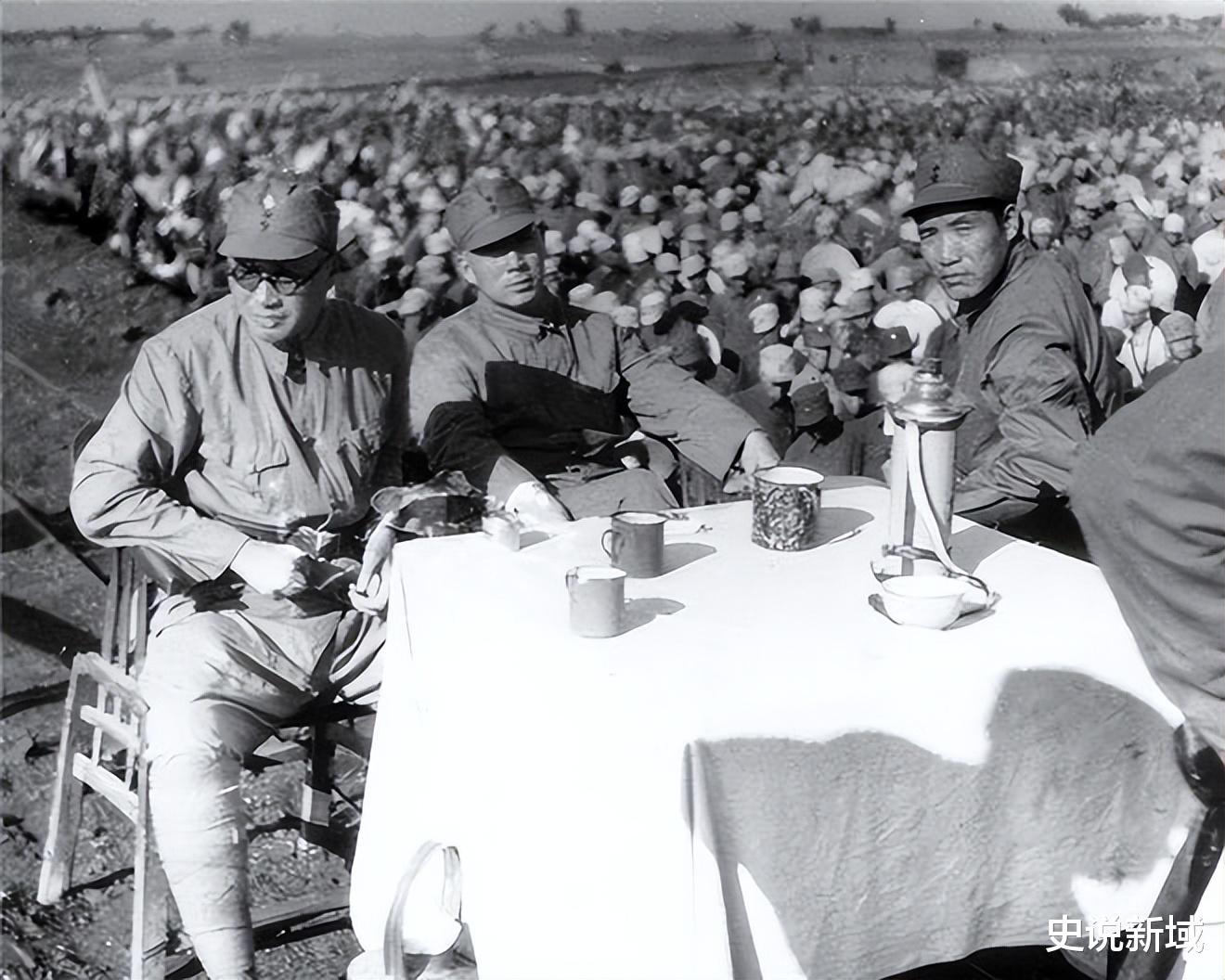

彼时山东战局胶着,徐向前仅带几名警卫员乔装穿越敌占区,耗时200多天抵达延安。不料七大因局势动荡多次延期,徐向前就此滞留后方。

这场看似偶然的调动,实则暗含中央对军事布局的深思:刘伯承、徐向前两位顶级帅才同在129师,实属资源浪费;而山东根据地内部存在红四方面军、115师与本地武装的“三驾马车”矛盾,亟需整合。

1941年初,徐向前本计划重返山东,却在送别干部时突遭意外:受惊战马将他甩下,左腿胫骨骨折。

彼时延安医疗条件简陋,既无石膏固定,更无手术条件,他只能卧床静养。

谁曾想,这场意外竟成命运转折点——旧伤未愈又添肋膜炎,持续低烧令他形销骨立。美军观察员曾描述他“疲惫瘦弱得令人心惊”,而毛泽东送来补品时,他却将大部分分给伤员。

伤病固然是客观原因,但毛泽东的布局远不止于此。当徐向前多次请缨上前线时,主席却说:“向前同志,你是师范生、黄埔生,又有作战经验,办学校有什么困难?”随即任命他为抗大校长。

这份看似“退居二线”的安排,实则是为战略反攻储备人才——抗大总校合并后,急需兼具实战经验与理论素养的统帅坐镇。徐向前不负所托,将抗大打造成“将军摇篮”,为解放战争输送大批骨干。

在陕甘宁边区,徐向前迎来全新挑战:蒋介石的经济封锁让根据地陷入困境。毛泽东交给他一项特殊任务——担任陕甘宁晋绥联防军副司令员,主抓大生产运动。

这位战场猛将转身成为“生产队长”,与贺龙共同开垦南泥湾,组织部队开荒种地、纺纱织布。一年后,贫瘠的边区竟实现粮食自给,“塞上江南”的奇迹背后,藏着元帅挥锄如枪的汗水。

更鲜为人知的是,徐向前在抗大推行“战训结合”模式:学员上午学战术,下午挖窑洞;理论课讲《论持久战》,实战课练刺杀投弹。他亲自编写《平原游击战纲要》,将山东经验升华为系统教材。

这些举措看似远离炮火,却为日后解放战争埋下伏笔——晋中战役中,他率6万人歼灭阎锡山10万大军,正是抗大培养的基层军官撑起了战场指挥。

1945年抗战胜利时,徐向前焦急等待任务,毛泽东却劝他“先把病治好”。

两年后,他在山西战场上演“以弱胜强”的经典战例,用解放太原的捷报证明:五年的后方历练从未消磨帅才锋芒。而当年抗大学员中的许世友、洪学智等人,后来皆成开国名将。

回望这段历史,徐向前的“消失”绝非雪藏,而是毛泽东“全国一盘棋”的战略体现:当战争进入相持阶段,生产与教育同样是决定胜负的“第二战场”。

一位元帅的转身,换来的是一支军队的蜕变。正如徐帅晚年回忆:“只要革命需要,扛枪打仗和拿笔教书,都是战斗。”

《徐向前年谱》(中央文献出版社)《徐向前军事文选》(解放军出版社)《历史的回顾》(徐向前著)《抗日战争》(王树增著)《八路军战史》(军事科学院编)《毛泽东传》(中共中央文献研究室编)