1940年8月20日,华北的夜空被炮火映红。八路军105个团的兵力如潮水般扑向日军的铁路、据点,铁轨被掀翻,桥梁被炸毁,日军引以为傲的“囚笼政策”在彭德怀的指挥下土崩瓦解。

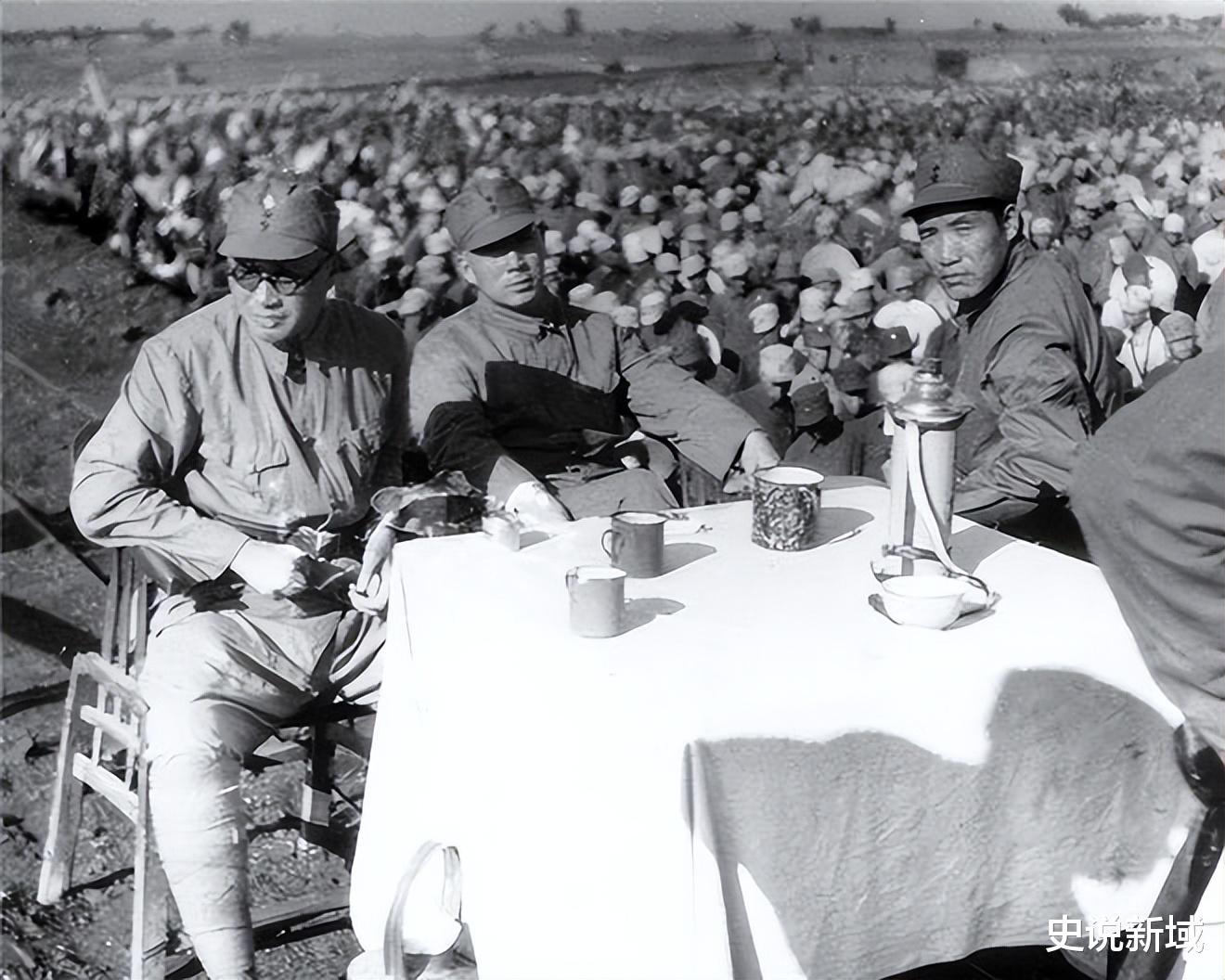

这场被后世称为“百团大战”的战役,是抗日战争中中国军队主动出击规模最大的一战,也是彭德怀军事生涯的巅峰。

但鲜少有人想过:如果彭德怀没有顶着压力发动这场战役,华北的抗战局势会走向何方?

1939年,日军华北司令官多田骏推行“囚笼政策”,以铁路为柱、公路为链、碉堡为锁,将华北切割成碎片。村村通公路、路路设炮楼,八路军游击队的活动空间被压缩到极限。聂荣臻曾回忆:“日军的交通网像一张蜘蛛网,我们被困在网中央,动弹不得。”

彭德怀和左权等人意识到,若再不反击,根据地军民将被“困死”。

1940年4月,一份破袭正太铁路的计划被提出。但此时,延安方面对战役的规模和风险心存疑虑,回电迟迟未至。

彭德怀最终决定:“战机不可失,责任我来担!”8月20日晚,战役在未获中央明确批复的情况下提前打响。

这一决策的背后,是华北根据地存亡的紧迫性。日军在华北的兵力分散于交通线,若集中破袭,既能打乱其部署,又能提振全国士气。

后来的战果印证了彭德怀的判断:八路军破坏铁路470余公里、拔除据点2900余个,日军“囚笼”被彻底撕碎。

假设彭德怀选择保守避战,后果可能远超想象。

首先,日军将加速“以战养战”。正太铁路是华北日军运输煤炭、钢铁等战略资源的大动脉。若铁路畅通,日军可源源不断掠夺资源,甚至将华北变成第二个伪满洲国。

其次,八路军发展将严重受限。根据地若被分割封锁,兵源、物资补给中断,游击战将难以为继。毛泽东曾坦言:“没有百团大战,华北的抗战局面会更被动。”

更危险的是,国民党可能进一步动摇。1940年正值汪精卫投敌、蒋介石对日妥协暗流涌动之际。

百团大战的胜利直接粉碎了“八路军游而不击”的谣言,迫使蒋介石公开嘉奖,甚至承认“贵部予敌甚大打击”。若没有这场战役,国民党内投降派的声音可能占据上风,抗战统一战线或将分崩离析。

百团大战的辉煌背后,是沉重的代价。

八路军伤亡2.2万余人,彭德怀的三弟彭荣华因战役暴露身份遭国民党特务杀害,二弟彭金华亦被逮捕处决。

更激烈的批评来自党内:康生指责他“过早暴露实力”,毛泽东却主动揽责:“若说有错,首先错误在我。”

但历史的长镜头下,这些争议恰恰凸显了战役的必要性。

日军被迫从华中调回一个师团增援华北,延缓了南下进攻东南亚的计划;国际社会开始正视八路军的战斗力,苏联《真理报》称其为“东方战场的转折点”。连日军战报也不得不承认:“华北治安战的最大威胁来自八路军。”

有人质疑:百团大战是否刺激日军加大对根据地的扫荡?

确实,1941年后,华北日军实施了更残酷的“三光政策”。但彭德怀的破袭战本质上是“以空间换时间”——通过主动出击打乱日军节奏,为根据地争取喘息之机。

若没有百团大战,日军可能更快巩固华北,甚至与华中日军合围重庆。而八路军因缺乏大规模作战经验,也难以在后续反扫荡中积累战术优势。

正如刘伯承总结:“百团大战不仅破的是铁路,更是破掉了日军的战略信心。”

回望历史,百团大战绝非完美,但它是在极端困境中的“不得不为”。彭德怀的果断,不仅拯救了华北根据地,更向世界证明:中国军队有能力在敌后战场发起战略反攻。

毛泽东曾问:“这样的战役是否还能再打一两次?”

答案或许已不重要——重要的是,这场战役让所有人看到,抗战的希望不在重庆,而在延安。

今天,当我们讨论“如果”时,不是为了否定历史,而是为了更深刻地理解:在民族存亡的关口,总需要有人挺身而出,哪怕背负争议与牺牲。彭德怀的选择,正是这种担当的最佳注解。

【参考资料】:《彭德怀自述》(人民出版社)、《华北抗日根据地史》(军事科学出版社)、《百团大战史料汇编》(中央文献出版社)、《中国抗日战争全史》(四川人民出版社)。