1955年授衔时,57名开国上将如群星璀璨,但有两个名字始终被放在一起比较:韩先楚与杨得志。

前者是“旋风司令”,解放海南岛、奇袭威远堡的战绩至今令人惊叹;后者是“铁血儒将”,从强渡大渡河到死守上甘岭,一生贯穿中国革命全程。

两人战功难分高下,为何最终杨得志的排名更靠前?这背后不仅是军事能力的较量,更藏着中国军队评价体系的深层逻辑。

韩先楚与杨得志的差距,早在红军时期就已埋下伏笔。

杨得志1928年投身革命时,韩先楚还在湖北老家放牛;长征途中,杨得志已是红一军团主力团长,率部强渡乌江、飞夺泸定桥,而韩先楚此时才从游击队转入红军主力部队。

这种“时间差”在战争年代如同滚雪球:抗战初期,杨得志担任八路军115师685团团长,参与平型关战役;韩先楚却因战场调动频繁,直到1940年才升任344旅副团长,始终未独立开辟根据地。

更关键的是,杨得志的军事生涯从未中断。1944年韩先楚被调回延安学习时,杨得志正在冀鲁豫军区指挥反“扫荡”,这种连贯性让他积累了更全面的指挥经验。

正如聂荣臻评价:“杨得志既能当尖刀,也能筑城墙。”

这种能力在解放战争中尤为突出——他指挥的清风店战役,用两条腿跑赢国民党军的汽车轮子,全歼蒋介石嫡系第三军,成为扭转华北战局的经典战例。

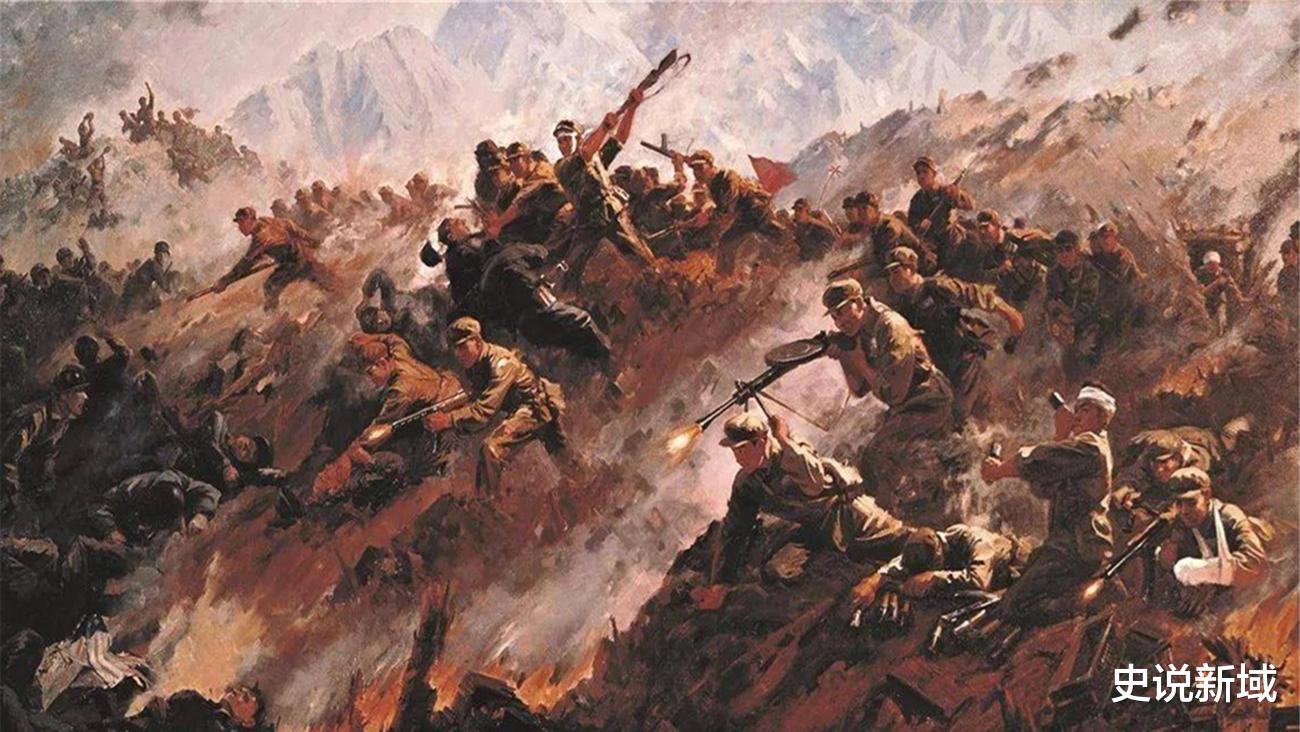

韩先楚的军事才华堪称“鬼才”。解放海南岛时,他顶着“木船打军舰”的质疑声,在朝鲜战场穿插三所里,让美军惊呼“这是战争史上的奇迹”。

但这种“剑走偏锋”的风格也带来隐忧:威远堡之战中,他力排众议长途奔袭,虽大获全胜却与同僚产生分歧;朝鲜战场上,他仍沿用解放战争时期的坑道战术,被批评“未能与时俱进”。

相比之下,杨得志更像一位“六边形战士”。他既能打硬仗——上甘岭战役中指挥部队死守43天,创造防御战奇迹;也能打巧仗——平津战役围歼傅作义35军时,故意“围而不歼”,引诱更多援军入套。

更重要的是,他更善于凝聚团队:晋察冀野战军成立时,面对陌生的部队和复杂的派系,他仅用三个月就整合出战斗力,这种“化零为整”的能力在军中被视为稀缺品质。

1955年授衔不仅看战功,更考量“军政双优”的综合素质。

杨得志在政治上的敏锐度远超同侪:抗战期间开辟冀鲁豫根据地时,他通过减租减息团结群众,使根据地成为华北抗战的坚实堡垒;解放后担任济南军区司令员,推动军队正规化建设,为全军树立典范。这种能力让他最终走上总参谋长岗位,成为少数参与指挥对越自卫反击战的开国上将。

韩先楚则更专注于军事本身。他在福州军区时力主修建战备工程,却因“只抓军事不抓思想”受到批评;晚年撰写回忆录时,对政治运动中的经历避而不谈。

这种“纯粹军人”的姿态虽令人敬佩,却在无形中影响了历史评价。正如张震将军所言:“杨得志是既能挥师破阵,又能端坐庙堂的帅才。”

1980年杨得志出任总参谋长时,距离授衔已过去25年。这个任命折射出军队建设的深层转向:和平年代更需要善于统筹全局、协调各方的统帅型人才。杨得志在朝鲜战场后期主持志愿军司令部,既要指挥作战又要参与停战谈判,这种复合型经历成为他的独特优势。

而韩先楚晚年镇守西北,虽在边疆防御中贡献卓著,但终究未进入军队决策核心。

两人的命运轨迹,暗合着人民军队从革命战争向现代国防转型的历史进程。

当战争形态从“奇袭决胜”转向“体系对抗”,杨得志的持重周全、政治智慧,恰恰契合了新时代对高级将领的要求。这不是对韩先楚军事能力的否定,而是历史对不同阶段需求的回应。

【参考资料】:《中国人民解放军将帅名录》(解放军出版社)、《中国战争史地图集》(星球地图出版社)、《杨得志回忆录》(解放军文艺出版社)、《韩先楚传》(当代中国出版社)、《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)、《朝鲜战争》(人民文学出版社)、《华北解放战争》(中共党史出版社)、《开国上将风云录》(中央文献出版社)。