他的人生被切割成两段:前半生是紫禁城里的“万岁爷”,后半生是植物园里的浇花人。

他曾因不会买饭闹笑话,因系错扣子被调侃,甚至因跪拜的旧臣当街发怒。

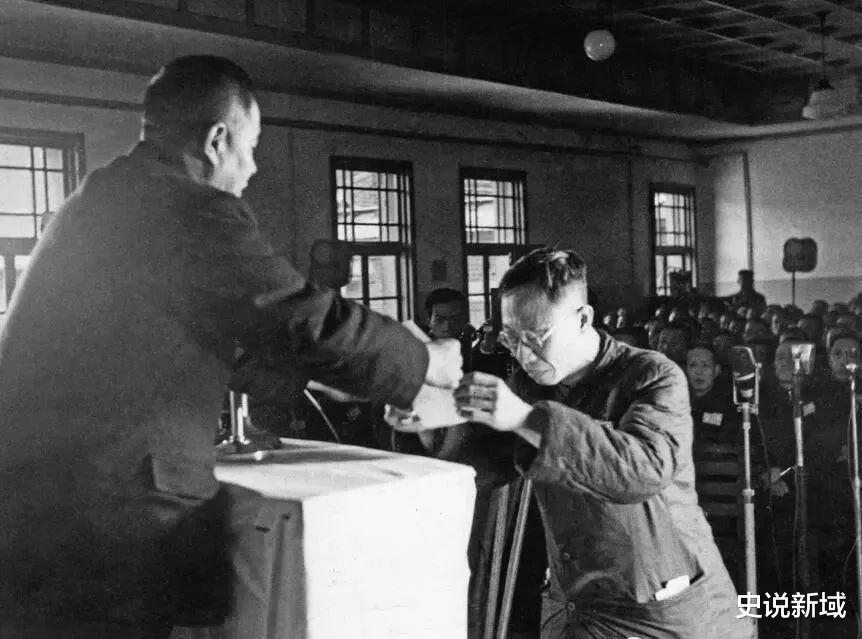

但更多人记得的,是他接过特赦书时颤抖的双手,是他在中山陵前忏悔的泪水,是他种菜时沾满泥土的笑容。

这个被历史巨浪反复拍打的人,如何在新时代找到自己的位置?

一个连鞋带都不会系的末代皇帝,又如何被一碗普通的米饭触动灵魂?

1959年,当53岁的溥仪第一次端起饭碗排队打饭时,这个曾尝遍满汉全席的皇帝,却被花花绿绿的粮票难住了。

他把所有饭票倒在窗口,吓得饭碗摔碎在地,幸得工友刘宝山解围。

在植物园浇花时,他总把衣摆塞得前长后短;洗衣服时拼命搓破布料,被戏称“大力士”。

这些笨拙的瞬间,恰是时代巨变的缩影。

曾经的“九五之尊”连生活常识都不具备:他不知道食堂需要自己端菜,在饭局上把四盘菜吃得精光才发现主人还未动筷。

但正是这些尴尬,让溥仪真切触摸到了“人”的温度。当他在同事指导下用工资买棉花缝制新被,生平第一次体会劳动所得的分量,失眠多年的他竟睡得格外香甜。

1964年的江南之行,成了溥仪新生的见证。

在南京站台,他望着熙攘人群突然落泪——这是他有生以来第一次以公民身份自由出行。

从前在紫禁城,他被封建礼教束缚;在伪满皇宫,他活在日本人监视下;即便逃亡萨尔瓦多的计划,也因侍卫告密而流产。

中山陵前的第二次落泪更显沉重。面对孙中山雕像,他忏悔道:“我愧对革命先驱。”

当年《优待清室条例》保他尊荣,他却为复辟投靠日本。

而在雨花台烈士陵园,他痛哭批判自己:“这么多人为新中国牺牲,我们罪孽深重。”这些眼泪,冲刷着旧时代的尘埃。

最动人的一幕发生在无锡锡惠公园。抚摸着乾隆御碑,溥仪哽咽道:“祖先下江南要三千护卫,我却能自由行走。”

比起耗费百万两白银的帝王南巡,他更珍视揣着粮票、坐着公交的平民旅程。

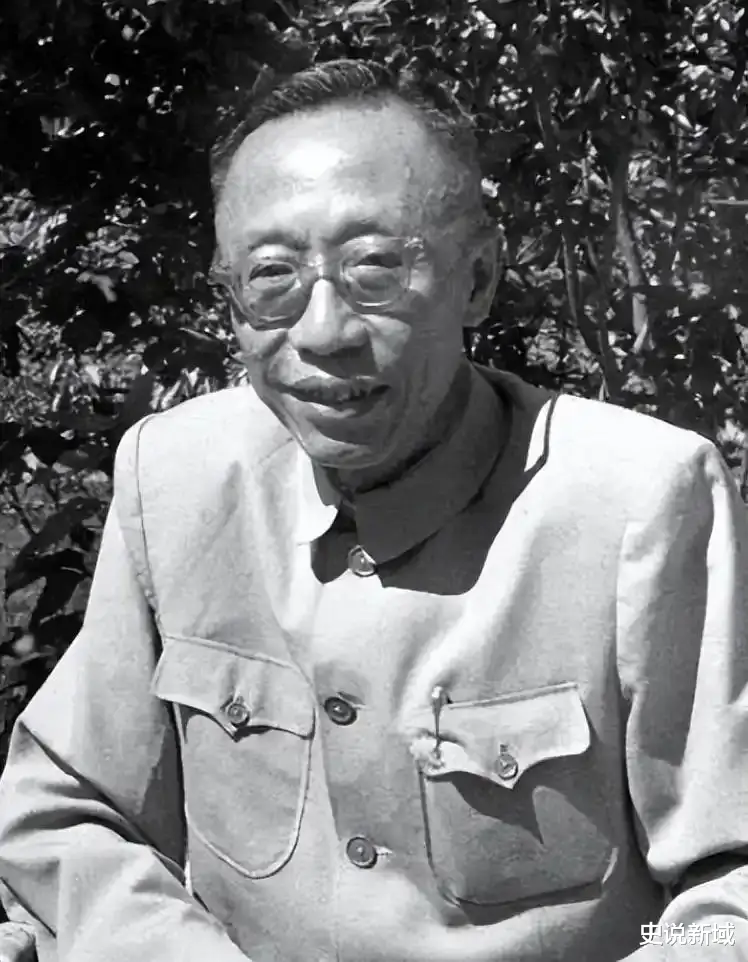

周恩来亲自为他选定植物园的工作:半天劳动,半天学习,周日休息。

在这里,溥仪学会了分辨芍药与牡丹,记住了每株植物的浇灌时辰。

当他抱着《植物图鉴》蹲在花丛中记录时,工友们惊叹:“皇上比技术员还认真!”

这份工作让他找回了尊严。有旗人在公交站跪拜高呼“皇上”,他厉声呵斥:“解放这么多年了!”

曾经的“奴才”李国雄回忆,溥仪晚年最爱穿中山装,衣服脏了坚持自己洗,常说:“我现在是劳动者,和你们一样。”

搬进故宫附近的平房后,溥仪常坐在躺椅上远望红墙黄瓦。

有记者问是否怀念帝王生活,他淡然一笑:“粗茶淡饭才是真安稳。”

成为全国政协委员后,他写下《我的前半生》,将封建皇权的荒诞与悔悟尽数剖白。

1967年秋,这位61岁的公民在病榻上对妻子李淑贤说:“我这辈子最对不住百姓……”

话音未落,泪已湿枕。

他最终安息在八宝山革命公墓,与无数新中国建设者长眠一处——这或许是对他一生最意味深长的总结。

《我的前半生》(爱新觉罗·溥仪著)《溥仪的后半生》(王庆祥著)《末代皇帝立嗣纪实》(贾英华著)《清史稿·宣统皇帝本纪》《周恩来年谱(1949-1976)》(中央文献出版社)