1948年的淮海平原上,一场决定中国命运的战役正悄然展开。国民党80万精锐部队以徐州为中心,摆出一副“优势在我”的决战姿态。

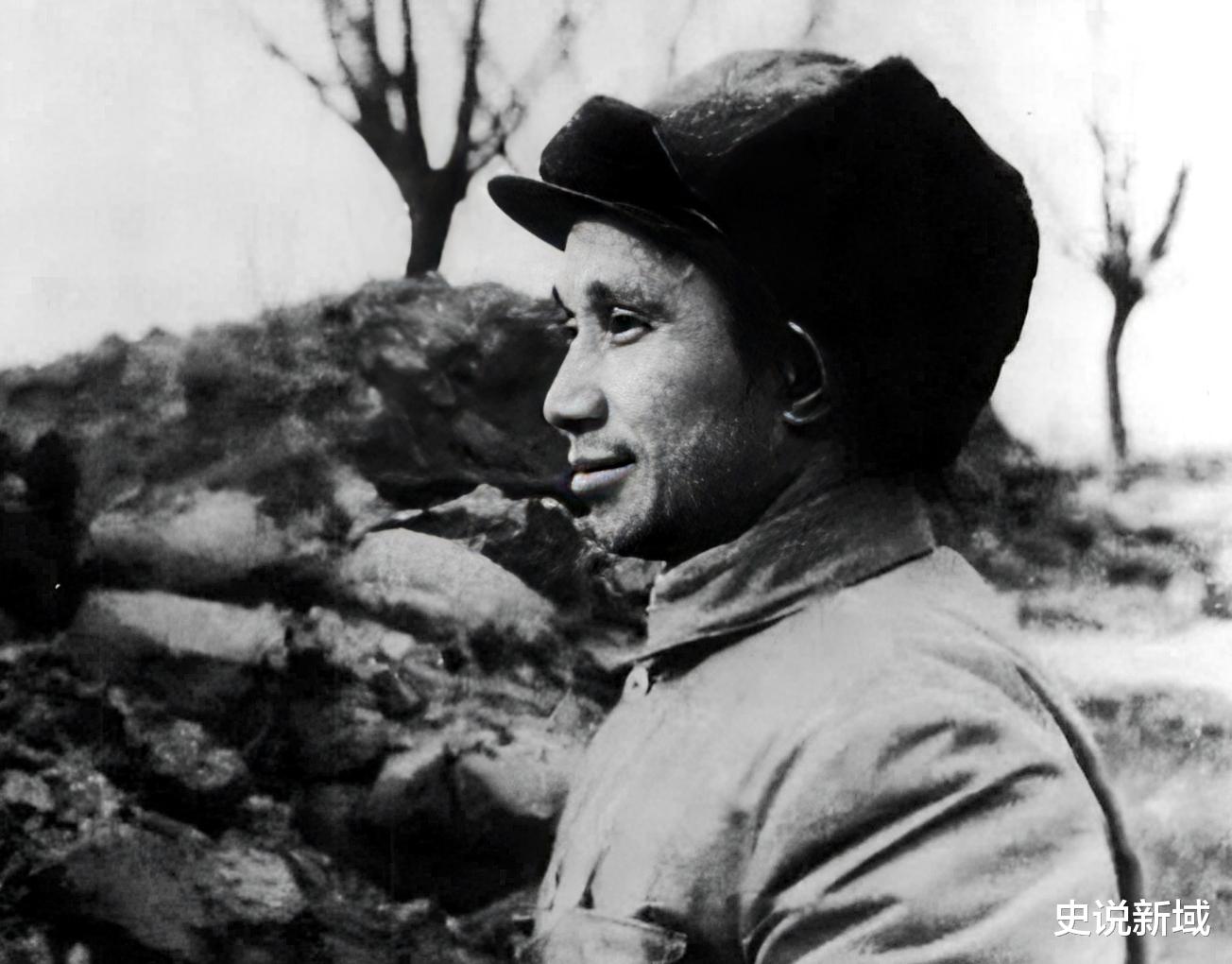

然而,他们面对的是一个从未上过军校、却让黄埔名将们屡屡折戟的对手——粟裕。

他手中没有美式装备,却以“迫近作业”的土办法撕开了黄百韬的钢铁防线;他头痛欲裂躺在担架上,却精准预判了杜聿明的逃跑路线;他在关键时刻的支招,则为中原野战军从“啃不动”到全歼黄维兵团发挥了重要作用。

这位“无冕战神”究竟藏着怎样的制胜密码?

粟裕的军事生涯始于井冈山,成长于游击战的烽火中。当黄埔军校的高材生们研究德式战术、美式装备时,粟裕在崇山峻岭间悟出了更朴素的真理:战争不是棋盘的推演,而是人心的较量。

淮海战役中,面对黄维兵团精心构筑的“梅花碉堡群”,中原野战军一度束手无策。这些由子母堡、战壕、铁丝网组成的立体防御体系,连美军顾问都称赞“固若金汤”。

中野战士回忆:“冲锋路上全是开阔地,敌人机枪一响,成片的战友倒下。”

危急时刻,粟裕将围歼黄百韬的“迫近作业”战术复刻到双堆集:华野战士顶着严寒,一夜之间挖出纵横二十公里的战壕,如同地龙般悄无声息逼近敌军阵地。

黄维次日发现时,解放军已近在五十米内——这正是重炮火力最致命的盲区。

这一战法看似“土气”,实则暗含现代战争的科学逻辑。粟裕曾总结:“火力不足靠战术补,装备落后用智慧胜。”

当国民党军迷信“钢铁洪流”时,他早已参透:战争的终极较量,是意志与创造力的比拼。

淮海战役第二阶段,粟裕面临空前压力:北要围歼黄维兵团,南需阻击李延年部队,西得堵截杜聿明集团。

他七天七夜未眠,旧伤中的三块弹片引发剧烈头痛,却依然在行军床上盯着地图推演。

杜聿明率30万大军撤离徐州时,蒋介石故布疑阵,连我军潜伏人员都误判其将走东南两淮路线。

粟裕却顶住压力,力排众议:“杜聿明必向西南绕山区南下!”

历史证明,这一预判精准如神。更惊人的是,他甚至在杜聿明行动前十小时就调兵布防,硬生生从时间缝隙中抢出战机。

有将领不解:“为何如此笃定?”

粟裕的回答充满哲学意味:“用兵如医病,要察其本质。杜聿明想救黄维,必选最快路径;东南水网密布,大军难行;西南看似绕远,实为活路。”

这番洞察,让号称“国军第一名将”的杜聿明感叹:“粟裕用兵,鬼神莫测!”

当中原野战军苦战双堆集时,陈毅、邓小平面临两难:中野刚经历大别山消耗战,重武器稀缺,面对黄维的美式坦克营,战士们“用燃烧的秫秸攻击坦克”。刘伯承直言:“瘦狗屙硬屎,难啊!”

关键时刻,粟裕送来“三剂良方”:先是调华野炮兵纵队携美制榴弹炮支援;再派王秉璋纵队穿插敌后;最后亲自致电陈毅,传授“迫近作业+分段爆破”战术。

电话里,粟裕细致到叮嘱“战壕要挖Z字形防炮击”“爆破组需配竹梯越壕沟”。

这些细节,让中野从“啃不动”变成“吃得快”,最终全歼黄维兵团。

战后,陈毅感慨:“粟裕的战术看似简单,实则是把‘人的因素’发挥到极致。”

当国民党军还在依赖武器代差时,粟裕早已让每一把铁锹、每一捆秫秸都成为决胜的武器。

淮海战役的奇迹,不仅在于60万战胜80万,更在于展现了一种超越时代的战争智慧。

粟裕的“迫近作业”本质上是一场“心智的迫近”——他比敌人更懂战场,比友军更懂协作,比高层更懂全局。

当蒋介石迷信“堡垒战术”时,粟裕用战壕破解碉堡;当杜聿明玩弄“声东击西”时,粟裕用预判破解诡计;当黄维自恃“美械无敌”时,粟裕用土办法创造新战术。

这一切的背后,是对“战争本质是政治延续”的深刻理解。正如他在战前动员所说:“我们挖的不只是战壕,更是民心之壕。”

双堆集村民自发为解放军送粮带路,国民党军却连饮用水井都被百姓填埋。

这场战役最终印证了粟裕的战略眼光:真正的铜墙铁壁,从来不是钢筋水泥,而是“千百万真心实意拥护革命的群众”。

《粟裕战争回忆录》(解放军出版社)《淮海战役史》(上海人民出版社)《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)《毛泽东军事文集》(中央文献出版社)《陈毅传》(当代中国出版社)《刘伯承军事文选》(解放军出版社)《邓小平军事生涯》(中央党史出版社)《大决战:淮海战役》(中国文史出版社)