1937年秋,南京国民政府的一纸任命震惊延安——北伐名将叶挺被蒋介石单方面委任为新四军军长。

毛泽东闻讯后眉头紧锁,这位脱党十年的将领能否担此重任?是蒋介石的阴谋,还是国共合作的转机?由叶挺担任新四军军长,是国共博弈下的最优解吗?

一场围绕军长人选的角力悄然展开,而叶挺的延安之行,竟成为改写新四军命运的关键……

1937年抗战全面爆发后,南方八省游击队改编为新四军,军长人选成为国共交锋的焦点。

蒋介石最初属意心腹陈诚或张发奎,试图将这支队伍纳入国民党体系,但遭到我党坚决反对。

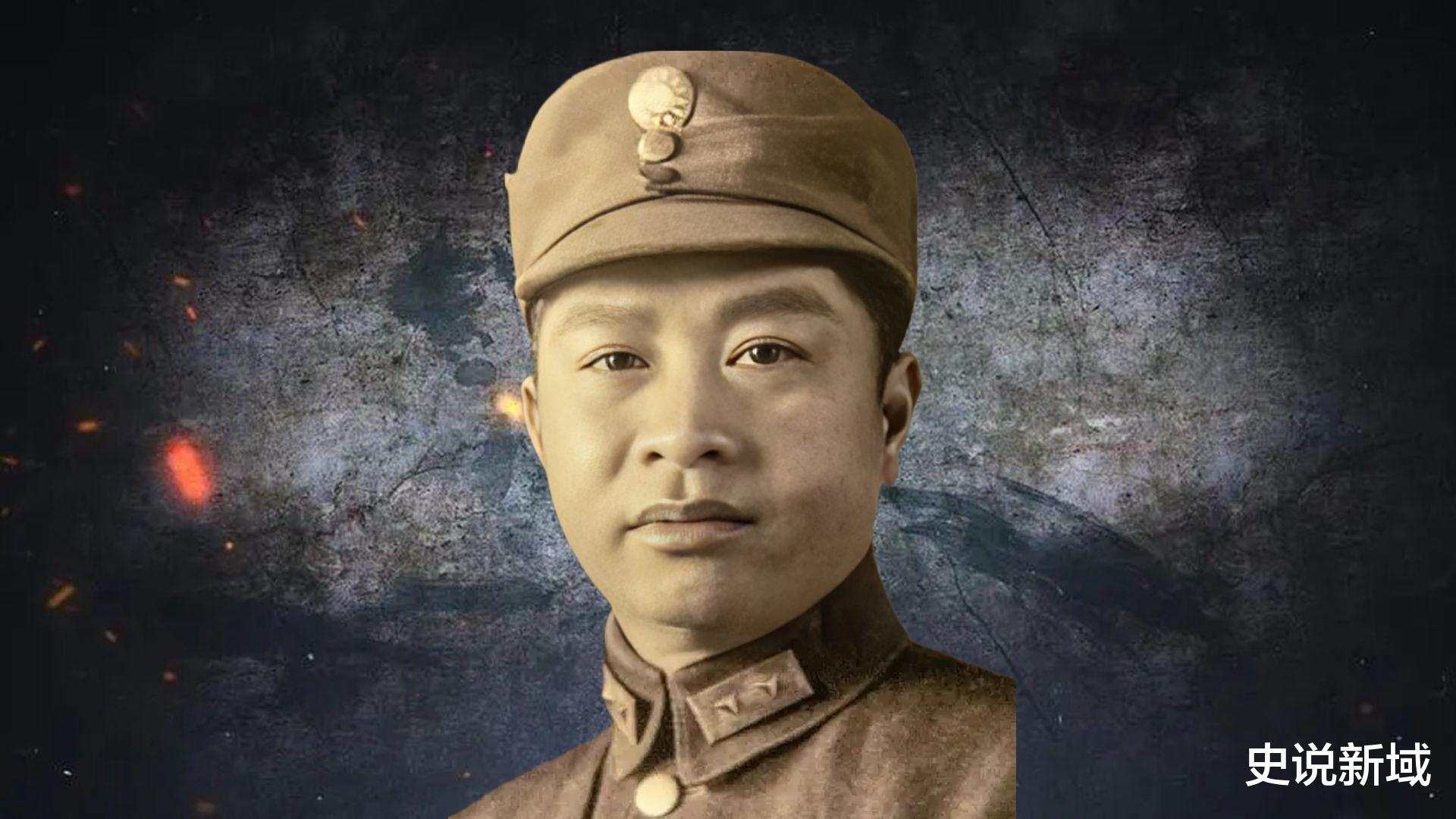

僵持之际,叶挺的突然出现让双方眼前一亮——他既是北伐铁军名将,又已脱党十年,看似“中立”的身份恰好成为妥协的桥梁。

然而,这场任命背后暗藏玄机。蒋介石认定叶挺“不可能再心向共产党”,企图通过军费拨款和番号授予逐步控制新四军;而毛泽东则敏锐察觉:“叶挺的政治立场尚未明确,必须考察!”

1937年11月,叶挺跨越千里抵达延安。毛泽东的考问直击核心:“若就任军长,能否服从党的领导?能否拒绝国民党的渗透?”

叶挺的回答斩钉截铁:“我愿无条件接受党的指挥,绝不与国民党私下交易!”

这场会谈揭开了历史迷雾:叶挺虽脱党十年,却始终心系革命。他曾在海外秘密联络党组织,甚至在南京政府拨发五万军费后仍表态“若延安不同意,我立刻辞职”。

毛泽东最终拍板:“叶挺同志值得信任!”

这场双向奔赴的信任,让新四军有了合法番号,也保住了党的绝对领导权。

尽管叶挺担任军长,新四军的实际领导权却掌握在副军长项英手中。作为中央军委新四军分会书记,项英在军部拥有最高决策权,而叶挺因非党员身份无法参与党的核心会议。

这种“军长主外、政委主内”的架构,既满足了国共合作的形式需求,又确保了党对军队的绝对控制。

项英的地位源于其革命资历:他是南方三年游击战争的核心领导人,在中央苏区时期便担任过中华苏维埃共和国临时中央政府副主席。

而陈毅虽同为游击队领袖,却主动选择担任支队司令,深入敌后开辟根据地——这一看似“降级”的安排,实则为新四军保存了战略机动力量。

回溯历史,叶挺的任命堪称多方博弈的最优解:

资历威望:北伐“铁军”第四军的战功,使他在国共两党高层均具号召力,既能争取国民党军费支持,又能凝聚游击队士气139;

身份优势:脱党经历让他成为蒋介石眼中的“可控人选”,而实际上的革命立场又赢得毛泽东信任;

战略弹性:非党员身份让新四军在国统区行动时减少政治摩擦,为部队整编争取了宝贵时间。

若换成陈毅或项英,国民党必然激烈反对;若由张发奎等国民党将领担任,则新四军可能沦为蒋介石的棋子。叶挺的特殊性,恰恰成就了历史的选择。

1941年皖南事变爆发,新四军军部遭国民党重兵围攻,叶挺被俘,项英牺牲。

这场悲剧暴露出军权分立的隐患:叶挺虽为军长,却因无法参与核心决策,与项英的战略分歧始终未能调和。

但历史不能以结果否定初衷——正是叶挺的斡旋,才让新四军在成立初期获得合法发展空间;而项英的坚守,则确保了党的路线贯彻始终。

正如叶挺之子叶正光在岩寺军部旧址的题词:“革命精神代代传”,新四军的传奇不仅是将领的个人功绩,更是党在复杂局势中坚持原则、灵活应对的智慧见证。

《毛泽东传》(中共中央文献研究室编)《叶挺传》(解放军出版社)《新四军文献》(军事科学出版社)《项英与南方三年游击战争》(中共党史出版社)《皖南事变研究》(安徽人民出版社)《新四军军史》(解放军出版社)《国共合作与抗日民族统一战线》(社会科学文献出版社)