1980年,72岁的周炼霞收到一封跨越大洋的信,信封上熟悉的字迹让她心跳加速,泪水悄然滑落。这封信来自她失联30余年的丈夫。面对重逢的可能,她是否能够拥抱昔日的爱情,重写两人的故事?下面小史就带大家一起了解一下。

周炼霞

1906年,在湖南的一个豪华大宅院中,有个活泼的小姑娘名叫周炼霞,她总是像个小尾巴一样紧紧跟在父亲的身后,看着他专心作画。父亲是一位绘画爱好者,家中珍藏了许多珍贵的艺术作品,其中有一幅唐伯虎的仕女图,精美异常。

一天小炼霞站在这幅画前,盯着画中的仕女,突然歪了歪头,忍不住说道:“这个姐姐好孤单呀,要是我能给她换个房间……”话音刚落,她便拿起桌上的剪刀,一阵“刺啦”的声音响起,她将画中的仕女剪了下来,毫不犹豫地贴到了自己房间的墙上。

第二天父亲走进书房,发现这幅传世的画作上竟然被剪出了一大洞,气得山羊胡子都翘了起来。怒火中烧的父亲心脏几乎跳了出来,直愣愣地盯着那幅“破损”的画,气愤地问道:“这到底是怎么回事?”

周炼霞

为了弥补自己的失误,小炼霞跪在宣纸前,三天三夜不眠不休地重新绘制起那幅仕女图。她的画笔在纸上飞舞,仿佛是有着魔力的神笔。第三天当父亲看到她画出的仕女栩栩如生,比原图还要生动时,眼睛瞪得大如铜铃,惊叹道:“快!快给小姐请最好的美术老师!”

到了14岁,她便得以拜尹和白与郑德凝为师,这两位艺术家的指导使她的画技日渐精湛,尤其擅长描绘细腻的女性形象和优雅的花卉。

17岁时周炼霞展开了对文学的探索,师从朱谷徽学习写作词汇,随后又有幸与徐悲鸿的岳父、著名文学家蒋梅笙学习古典诗歌。她的才华在文艺界逐渐被认可,作品多次被收录于各大文集,其《嘤鸣诗集》及与瞿蜕园合作的《学诗浅说》颇受好评,赢得了“金闺国士”的美誉。

周炼霞

周炼霞有一个与她志趣相投的好友陈小翠,性格高洁且独立。陈小翠坚信自然之美,厌恶那些刻意修饰的虚假装扮,她批评一些女子把自己打扮得如同“病梅”,看似精致却缺少自然之气。

周炼霞欣赏她的独特见解,便在一次聚会后为她填词一首,诗中赞美她“钟爱天成,不畏时俗”。陈小翠读后深受感动,并真诚地称赞周炼霞的卷发自然优美,堪称一绝。两人因此更加亲近,互为知己。

然而周炼霞并非没有失误。有一次她受邀为好友的婚礼赠送一幅画,作为新房的装饰。她毫不犹豫地答应下来,并回家后挥洒自如地画出了水仙牡丹图。画中的牡丹本应蕴含着丰盈的花蕊,但由于她的疏忽,在匆忙中忘记了这一细节。

等到画作悬挂在新房的墙上,宾客们纷纷围观,却有一位细心的客人提出了疑问:“牡丹花没有花蕊,是有什么深意吗?”周炼霞看到这个失误后,略感羞愧,但她很快冷静下来,脑海中闪过一个灵感。

周炼霞

她笑着整理了下发丝,低头沉思片刻,随后拿起笔在画旁题诗:“修道神仙侣,原无富贵心,还将龙烛火,来对凤箫吟。”周围的宾客听后纷纷称赞,气氛也瞬间缓解了许多,大家都为她机智的回应而感到惊叹。

1927年21岁的周炼霞经历了一段失败的婚姻后,她的生活和艺术道路都到了一个转折点。在一个由她的恩师蒋梅笙主持的文化沙龙上,她遇到了徐晚苹,那天周炼霞正在与朋友们分享有趣的故事,笑容如春风拂面,眼中满是温柔的光彩。

忽然她听到一声轻微的“咔嚓”声,转头一看,便与拿着相机偷拍的徐晚苹四目相对。徐晚苹的眼睛深邃如泉,静静凝视着她,仿佛在捕捉她每一个细微的表情。周炼霞并未避开镜头,反而大步向前,带着灿烂的笑容询问:“拍得怎么样?”徐晚苹微微一红,举起相机回应道:“这是一幅比仕女图更为美丽的画。”

周炼霞

周炼霞听后忍不住笑了出声,开玩笑地说道:“那你得小心保管啊,别让它被偷走了。”徐晚苹深情地看着她,轻声道:“我已经把照片藏好了,但我的心却已经被你偷走了。”这句话让周炼霞有些惊讶,空气中弥漫着微妙的情愫,两人静静地对视了一会儿,最终周炼霞害羞地低下头,耳朵微微泛红。

徐晚苹在江苏嘉定长大,他也是一位新文化运动的积极参与者,擅长小说和散文创作,同时还是一位热情的摄影师和舞者。徐晚苹对周炼霞一见倾心,两人很快发展出了超越师生关系的深厚感情。

1927年秋天,两人在上海举行了一场话题满载的婚礼,成为当时社会的焦点。婚后,他们的生活幸福美满,徐晚苹热衷于摄影,为了表达对妻子的深深爱意,徐晚苹特地为自己取了“绿芙”这一署名,以此作为对她的倾心之意。

当周炼霞的一张照片成为《联谊画报》的封面时,徐晚苹在下方题写了:“神仙伉俪人间住,艳艳红霞映绿芙。”他们的名字与这幅画作的诗句如同一对天作之合的佳作,完美地融合了他们彼此的才华与爱情。

夫妻二人的生活充满了艺术与相互尊重。周炼霞依然活跃在艺术圈,尽情发挥她的绘画才能,而徐晚苹则在舞池中陶醉于舞蹈。跳舞对他来说,是一种放松与心灵的释放,他曾悄悄地告诉周炼霞:“在舞池中,抱着温香软玉,心里像小鹿乱撞。虽然跳舞很累,但每次搂住女子的细腰,心中便充满了满足与幸福。”

1937年,日军对上海发起侵略,迫使许多艺术家,包括吴青霞和陆小曼,被迫逃离。在这动荡的背景下周炼霞和徐晚苹庆祝了他们的第十个结婚周年,此时他们已经有了四个孩子。徐晚苹在邮政局的工作变得异常繁忙和艰辛,他经常接收到前线的噩耗,使他心情沉重。

周炼霞(左三)

周炼霞和徐晚苹,两位都是上海知名的文艺界人士,不断受到日本人的骚扰。在这种情况下,他们坚定地保持民族的尊严和抵抗精神。尤其是徐晚苹,他利用自己在邮政局的职务秘密帮助抵抗组织传递消息和出版物,很多次他在凌晨匆忙离开,留下周炼霞在家中忧心忡忡。

在一次空袭警报中,周炼霞感受到深深的悲愤,她决定将这种情感化为诗词,她写下了《庆清平•寒夜》中的著名词句:“几度声低语软,道是寒轻夜犹浅。早些归去早些眠,梦里和君相见。丁宁后约毋忘,星眸滟滟生光。但使两心相照,无灯无月何妨。”这首词后来被《海报》杂志发表,却在多年后给她带来了不测的风波。

全家福

1942年,周炼霞被《万象十日谈》杂志的主编陈蝶衣邀请成为编委,正式步入新文学领域。1944年,她的短篇小说与张爱玲的作品一同被收录入《当代女作家小说选》。同年周炼霞和徐晚苹在上海青年画厅举办了一次引人注目的书画联展,展览吸引了众多文艺界名流。

抗战胜利后夫妻俩满心欢喜,徐晚苹在《海光》杂志上发表文章《西湖怀旧话烟霞》,回忆起他们在杭州西湖的甜蜜时光。然而和平的喜悦并未持久,1946年,徐晚苹前往台湾出差,原本计划半年归期,却因为战事不断和工作的繁忙,这次看似平常的出差却让他和周炼霞的生活发生了天翻地覆的变化。

徐晚苹赴台湾是为了接管日本占领时期的邮政系统,他本以为很快便能回到家中,却未曾料到,这一去竟会让两人分离整整三十多年。那一道浅浅的海峡成了他们无法逾越的障碍,把这对曾经恩爱的夫妻强行隔开。

周炼霞《牡丹佛手图》

与此同时周炼霞的生活变得异常沉重,她一个人承担起了照顾五个孩子的责任,白天她要教书、维持生计,夜晚则得忙碌于家务,她的日子像陀螺一样不停转动,疲惫至极。

尽管身边的亲朋好友都劝她再婚,周炼霞始终没有动摇,她始终坚信丈夫会回到自己身边,她的内心充满了对重逢的期盼。每天晚上当她感到极度疲惫时,她会翻开两人曾经共同出版的《影画集》,那些美好的回忆成为她坚持下去的动力。

她用这本书中的画作和文字,鼓励自己坚持等待,相信丈夫一定会回到她的身边。尽管在这期间,有无数人向她表白,她却始终没有心动。每当有人表达爱意时,她都会坚定地回应:“我的丈夫还未归来,我相信他一定会回来的。”

周炼霞与冯文凤书写对联

新中国成立后,周炼霞全身心投入到她热爱的艺术创作中。1956年上海中国画院成立,她成为了首批9位画师之一。她的画风逐渐成熟,作品也受到越来越多的好评。

1959年国家建国十周年之际,周炼霞参与了大型历史画作《郑成功》创作,这是她一生中最重要的创作之一。当她满怀期待地等候丈夫归来时,命运却开始悄然施加压力。在那个特殊的年代,她曾写下的诗句“无灯无月何妨”,因为被误解,竟成为了她的“罪责”。

当局质问她,如何能在新中国的环境下写出这样的话,甚至指责她不忠诚于革命。周炼霞虽然心中愤怒,但依然坚定不屈,她低头默默咬牙,不断重复着:“我有罪,我有罪。”然而无论他们如何逼迫她交代别人,她始终没有低头,依旧坚守着自己的信念。

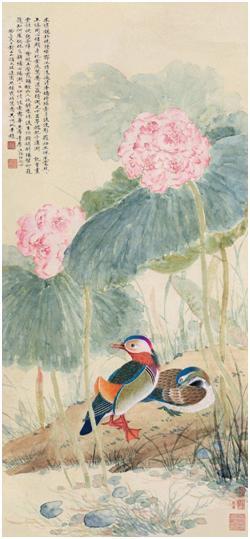

吴湖帆周炼霞《荷花鸳鸯图》

她的坚韧不拔激怒了那些人,最终周炼霞在一次严酷的批斗中受到了极为残酷的惩罚。她的眼睛被用皮带打瞎,即使这样周炼霞依然没有屈服。她依然保持着内心的坚强和对艺术的热爱。

为了激励自己,也为了铭记自己内心的坚定,她请人刻制了两枚印章。一枚印章取自成语“一目了然”,它的字迹清晰简洁,寓意着她对人生的明确理解;另一枚印章出自屈原的《九歌·湘夫人》,诗句“目眇眇兮愁予”象征着她尽管经历了无数苦难,但依然心怀希望,面对未来。

在1980年,徐晚苹已经在美国定居并退休。在他安顿下来之后,他首要的行动是重新与他在中国大陆的妻子取得联系。回想起周炼霞独自忍受多年孤寂的生活,他的心中充满了愧疚和疼痛。

多年分离后,当周炼霞接收到来自徐晚苹的信件时,她的内心激动难抑。信中,徐晚苹详细讲述了他在台湾的生活及遭遇,以及为何多年来未能返回大陆的复杂原因。他在信里满载深情,表达了对周炼霞深沉的思念,并诚挚邀请她前往美国,希望她再次成为他的伴侣。

经过长达三十四年的等待,72岁的周炼霞终于与她的丈夫在美国重逢。两人相拥而泣,所有的等待和相思在此刻变为了深情的眼泪。在美国的余生里,他们享受着宁静和幸福的时光,相互陪伴,共同回忆过往岁月,展望未来的生活。尽管岁月已在他们的容颜上雕刻出时间的痕迹,他们之间的爱却日益浓厚,如同经年累月酿造的佳酿,愈发醇香。

在周炼霞和徐晚苹的生命旅程中,他们证明了一件事情:经历无数困苦之后,仍能与挚爱的人并肩同行,是生活中最珍贵的经历。他们的爱情故事告诉我们,真正的爱能够跨越时空的长河,经受住时间的考验,终于迎来了久别重逢的那一刻。

上世纪80年代 周炼霞在美国洛杉矶

2000年4月13日92岁的周炼霞在洛杉矶家中的沙发上安详辞世,带着满足和宁静离开了人世。她的一生,经历了太多风雨与离别,终于在最后的时光里,她与丈夫徐晚苹的再度团聚为她的生命画上了圆满的句点。

同年10月10日,按照周炼霞与徐晚苹生前的愿望,子女将他们的骨灰从美国带回,安葬于上海嘉定区的长安墓园,最终让她的灵魂归属于故土——“落叶归根”。周炼霞的一生也因此成为了坚持与爱的象征,她的故事激励着无数人去相信,无论多么艰难,真爱永远不会错过。